Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Львович

Российский писатель, драматург, сценарист. Родился в Казани. Был актером в Ростове-на Дону (1917–1921) и Петрограде. В конце 20–30-х гг. работал в Ленинграде детской редакции Госиздата,писал детские рассказы и стихи для журналов «Чиж» и «Еж». («Рассказ Старой балалайки», 1925 и др.) В 1929–1930 гг. пишет первые пьесы для Ленинградского ТЮЗа: «Ундервуд», «Клад». Использовал сюжеты народных сказок, а такжесказок Х. К. Андерсена для создания собственного художественного мира: пьесы «Голый король» (1934), «Красная шапочка», «Снежная королева» (1937) и др. Большую роль в драматургическом творчестве Шварца играло сотрудничество с театром Комедии и его руководителем Н. Акимовым.

В годы Великой Отечественной войны создал антифашистскую пьесу-памфлет «Дракон». В послевоенные годы создает целый ряд пьес: «Обыкновенное чудо», «Сказка о храбром солдате». По его сценариям сняты фильмы «Золушка», «Первоклассница», «Дон-Кихот», «Обыкновенное чудо» и др.

В одном из дачных домов Союза писателей во Вс...

Шварц Евгений Львович

Российский писатель, драматург, сценарист. Родился в Казани. Был актером в Ростове-на Дону (1917–1921) и Петрограде. В конце 20–30-х гг. работал в Ленинграде детской редакции Госиздата,писал детские рассказы и стихи для журналов «Чиж» и «Еж». («Рассказ Старой балалайки», 1925 и др.) В 1929–1930 гг. пишет первые пьесы для Ленинградского ТЮЗа: «Ундервуд», «Клад». Использовал сюжеты народных сказок, а такжесказок Х. К. Андерсена для создания собственного художественного мира: пьесы «Голый король» (1934), «Красная шапочка», «Снежная королева» (1937) и др. Большую роль в драматургическом творчестве Шварца играло сотрудничество с театром Комедии и его руководителем Н. Акимовым.

В годы Великой Отечественной войны создал антифашистскую пьесу-памфлет «Дракон». В послевоенные годы создает целый ряд пьес: «Обыкновенное чудо», «Сказка о храбром солдате». По его сценариям сняты фильмы «Золушка», «Первоклассница», «Дон-Кихот», «Обыкновенное чудо» и др.

В одном из дачных домов Союза писателей во Вс...

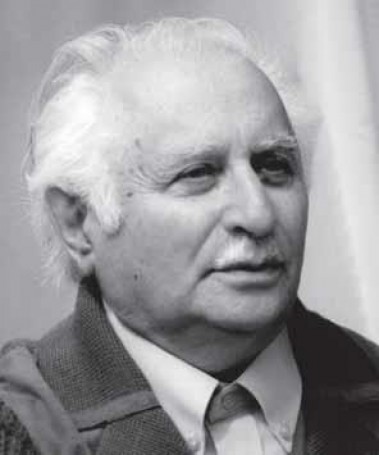

Шварц Исаак Иосифович

Российский композитор, народный артист России (1996), почетный гражданин Ленинградской области. Родился в г. Ромны (Украина). Успешно сотрудничал с кино и театром, написал музыку к 35 спектаклям и 125 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа. Наибольшую известность принесла его музыка к картинам В. Мотыля и С. Соловьева – «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Мелодии белой ночи», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства» и др. Плодотворным оказался творческий союз Шварца с Б. Окуджавой. Вместе они создали 32 песни, наиболее известные из которых – «Песенка кавалергарда», «Ваше благородие, госпожа разлука», «Наряд подвенечный» и др. Удостоен Гран-при на многих международных кинофестивалях, трехкратный обладатель кинопремии «Ника». Учредитель регионального детского конкурса эстрадной песни «Золотой ключик».

Летом 1946 г. освоил аккордеон и после окончания первого курса консерватории стал каждое лето, вплоть до 19...

Шварц Исаак Иосифович

Российский композитор, народный артист России (1996), почетный гражданин Ленинградской области. Родился в г. Ромны (Украина). Успешно сотрудничал с кино и театром, написал музыку к 35 спектаклям и 125 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа. Наибольшую известность принесла его музыка к картинам В. Мотыля и С. Соловьева – «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Мелодии белой ночи», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства» и др. Плодотворным оказался творческий союз Шварца с Б. Окуджавой. Вместе они создали 32 песни, наиболее известные из которых – «Песенка кавалергарда», «Ваше благородие, госпожа разлука», «Наряд подвенечный» и др. Удостоен Гран-при на многих международных кинофестивалях, трехкратный обладатель кинопремии «Ника». Учредитель регионального детского конкурса эстрадной песни «Золотой ключик».

Летом 1946 г. освоил аккордеон и после окончания первого курса консерватории стал каждое лето, вплоть до 19...

Шварцман Леонид Аронович

Российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино. Настоящее имя Израиль. Родился в Минске. Подростком переехал в Ленинград. В 1941 г. окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. Строил укрепления и работал в ремонтно-механическом цеху, в ноябре 1941 г. самолетом был вывезен в Тихвин, а оттуда поездом доставлен в Челябинск, где работал токарем на танковом заводе, в т. ч. и художником-оформителем. В 1945 г. приехал в Москву, поступил во ВГИК. С 1948 г. на «Союзмультфильме», в 1951 г. окончил ВГИК, с 1963 г. стал работать самостоятельно, с 1975 г. как режиссёр. Создатель визуального образа Чебурашки и старухи Шапокляк. Также известен как художник-постановщик мультфильмов: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», сериал про обезьянок. Участник многих выставок, в том числе – персональных, иллюстрировал детские книги.

Шварцман Леонид Аронович

Российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино. Настоящее имя Израиль. Родился в Минске. Подростком переехал в Ленинград. В 1941 г. окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. Строил укрепления и работал в ремонтно-механическом цеху, в ноябре 1941 г. самолетом был вывезен в Тихвин, а оттуда поездом доставлен в Челябинск, где работал токарем на танковом заводе, в т. ч. и художником-оформителем. В 1945 г. приехал в Москву, поступил во ВГИК. С 1948 г. на «Союзмультфильме», в 1951 г. окончил ВГИК, с 1963 г. стал работать самостоятельно, с 1975 г. как режиссёр. Создатель визуального образа Чебурашки и старухи Шапокляк. Также известен как художник-постановщик мультфильмов: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», сериал про обезьянок. Участник многих выставок, в том числе – персональных, иллюстрировал детские книги.

Шевченко Тарас Григорьевич

Известный украинский поэт и художник, писавший на украинском и русском языках. Родился в с. Моринцы (Украина). В 1840 г. вышел известный сборник его стихотворений «Кобзарь», в 1842 г. - «Гайдамаки» — самое крупное произведение. В первой половине 1840-х гг. художественные произведения «Тополя», «Катерина», «Наймичка», «Х усточка».

Осенью 1838 г. жил в Гатчине, сохранился рисунок Приоратского дворца. Гостил у кузена К. Ф. Лисенко в Суйде, посещал усадьбу Карташевской в Кобрино (Гатчинский р-н).

В мае 1860 г. приезжал в усадьбу Огородник в Любани (Тосненский р-н) к Н. Г. Чернышевскому, оставив в семейном альбоме Чернышевских карандашные наброски рисунков, зарисовки окрестностей.

Шевченко Тарас Григорьевич

Известный украинский поэт и художник, писавший на украинском и русском языках. Родился в с. Моринцы (Украина). В 1840 г. вышел известный сборник его стихотворений «Кобзарь», в 1842 г. - «Гайдамаки» — самое крупное произведение. В первой половине 1840-х гг. художественные произведения «Тополя», «Катерина», «Наймичка», «Х усточка».

Осенью 1838 г. жил в Гатчине, сохранился рисунок Приоратского дворца. Гостил у кузена К. Ф. Лисенко в Суйде, посещал усадьбу Карташевской в Кобрино (Гатчинский р-н).

В мае 1860 г. приезжал в усадьбу Огородник в Любани (Тосненский р-н) к Н. Г. Чернышевскому, оставив в семейном альбоме Чернышевских карандашные наброски рисунков, зарисовки окрестностей.

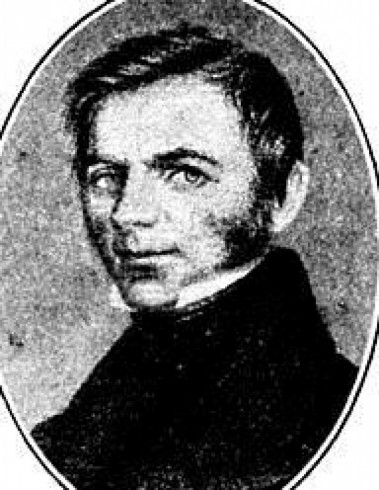

Шёгрен Андрей Михайлович

Лингвист, академик Петербургской Академии наук (с 1892), ученый-основатель финноугроведения в России. Родился в дер. Ситткала (Финляндия). После окончания университета в Або (Финляндия) работал в Санкт-Петербурге домашним учителем. Цель – изучение истории финского народа. В 1823 ему ассигновали средства на длительное путешествие (1825-1829) по России, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Посетил Лодейное Поле и окрестности (в т. ч. и Александро-Свирский монастырь), Тихвин. В экспедиции собрал богатый материал по этнографии почти всех финно-угорских народов, обитавших вокруг столицы. Ввел слово «водь» в 1833 г., открыл народность «вепсы».

С 1834 г. академик и директор Академической иностранной библиотеки.

Шёгрен Андрей Михайлович

Лингвист, академик Петербургской Академии наук (с 1892), ученый-основатель финноугроведения в России. Родился в дер. Ситткала (Финляндия). После окончания университета в Або (Финляндия) работал в Санкт-Петербурге домашним учителем. Цель – изучение истории финского народа. В 1823 ему ассигновали средства на длительное путешествие (1825-1829) по России, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Посетил Лодейное Поле и окрестности (в т. ч. и Александро-Свирский монастырь), Тихвин. В экспедиции собрал богатый материал по этнографии почти всех финно-угорских народов, обитавших вокруг столицы. Ввел слово «водь» в 1833 г., открыл народность «вепсы».

С 1834 г. академик и директор Академической иностранной библиотеки.

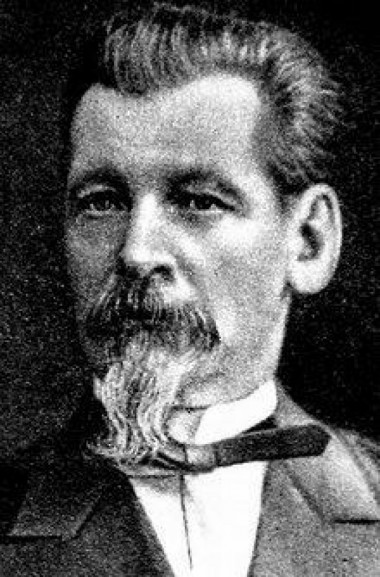

Шелгунов Николай Васильевич

Русский писатель, публицист, редактор. Окончив Лесной институт, работал таксатором, наблюдал народную жизнь в деревнях, затем преподавал в Лисинском учебном лесничестве (зима 1856-осень 1857; Тосненский р-н), написал ряд работ, посвященных проблемам лесного дела. В доме где он жил размещается поселковая работа. Имеется мемориальная доска.

По приданому от жены ему перешло имение Подолье (Кировский р-н), где он подолгу жил в 1850-1860-х гг.

Бывал в Любани (Тосненский р-н), в 1852 г. вместе с П. П. Пекарским посетил дер. Апраксин Городок на р. Назии (Кировский р-н).

Печатался в журналах «Современник» и «Русское слово», познакомился с Н. Г. Чернышевским, А. И. Герценом. За свои статьи и революционные прокламации был арестован и сослан в Вологду, откуда просил похлопотать жену о переводе в Подол, но его отправили в Новгород, затем в Выборг.

Шелгунов Николай Васильевич

Русский писатель, публицист, редактор. Окончив Лесной институт, работал таксатором, наблюдал народную жизнь в деревнях, затем преподавал в Лисинском учебном лесничестве (зима 1856-осень 1857; Тосненский р-н), написал ряд работ, посвященных проблемам лесного дела. В доме где он жил размещается поселковая работа. Имеется мемориальная доска.

По приданому от жены ему перешло имение Подолье (Кировский р-н), где он подолгу жил в 1850-1860-х гг.

Бывал в Любани (Тосненский р-н), в 1852 г. вместе с П. П. Пекарским посетил дер. Апраксин Городок на р. Назии (Кировский р-н).

Печатался в журналах «Современник» и «Русское слово», познакомился с Н. Г. Чернышевским, А. И. Герценом. За свои статьи и революционные прокламации был арестован и сослан в Вологду, откуда просил похлопотать жену о переводе в Подол, но его отправили в Новгород, затем в Выборг.

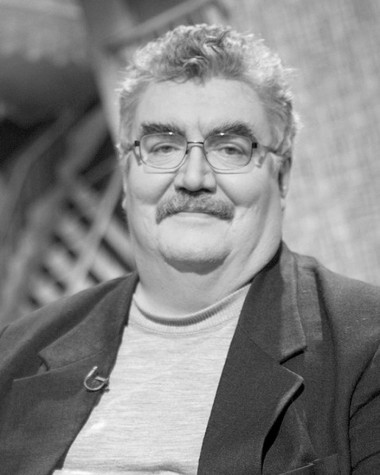

Шемякин Андрей Михайлович

Российский филолог, культуролог, киновед, кинокритик, автор и ведущий телевизионных программ, специалист по современному отечественному документальному кино, по истории отечественного кино 50-90-х гг. Родился в Вильнюсе (Литва). Закончил филфак МГУ (1977), аспирантуру Института мировой литературы им. А. Горького РАН, где работал научным сотрудником. В 1989 г. перешел в НИИ киноискусства. Публиковал статьи с 1978 г. На телевидении с 1990-х гг. С 2003 г. автор и ведущий программы «Документальная камера» на канале «Культура». В 2011–2015 гг. – президент Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Неоднократный участник кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Член жюри, ведущий Круглого стола в центральной городской библиотеке г. Гатчина им. А. Куприна.

Шемякин Андрей Михайлович

Российский филолог, культуролог, киновед, кинокритик, автор и ведущий телевизионных программ, специалист по современному отечественному документальному кино, по истории отечественного кино 50-90-х гг. Родился в Вильнюсе (Литва). Закончил филфак МГУ (1977), аспирантуру Института мировой литературы им. А. Горького РАН, где работал научным сотрудником. В 1989 г. перешел в НИИ киноискусства. Публиковал статьи с 1978 г. На телевидении с 1990-х гг. С 2003 г. автор и ведущий программы «Документальная камера» на канале «Культура». В 2011–2015 гг. – президент Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Неоднократный участник кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Член жюри, ведущий Круглого стола в центральной городской библиотеке г. Гатчина им. А. Куприна.

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Петр Борисович

Граф, сенатор, обер-камергер, московский губернский предводитель дворянства, самый богатый помещик России.

Владел мызой Лебяжье (Ломоносовский р-н), полученной по наследству. В 1744 к этим землям он присоединил приданое жены Черкасской В. А. - копорские вотчины (ныне с. Копорье Ломоносовского р-на). С 1770 г. постоянно жил в Москве и сюда наведывался редко, но преобразовал сельскохозяйственные мызы в вотчинные правления. От жены он также получил Рижскую пустошь (ныне г. п. им. Морозова, Всеволожский р-н), где построил деревню на берегу Невы, назвав Шерметевкой.

Шереметев Петр Борисович

Граф, сенатор, обер-камергер, московский губернский предводитель дворянства, самый богатый помещик России.

Владел мызой Лебяжье (Ломоносовский р-н), полученной по наследству. В 1744 к этим землям он присоединил приданое жены Черкасской В. А. - копорские вотчины (ныне с. Копорье Ломоносовского р-на). С 1770 г. постоянно жил в Москве и сюда наведывался редко, но преобразовал сельскохозяйственные мызы в вотчинные правления. От жены он также получил Рижскую пустошь (ныне г. п. им. Морозова, Всеволожский р-н), где построил деревню на берегу Невы, назвав Шерметевкой.

Шереметев Сергей Дмитриевич

Гофмейстер, начальник Придворной Певческой капеллы, московский губернский предводитель дворянства, сенатор, археолог, краевед, почетный член многих академий.

Как личный друг императора Александра III и его семьи, неоднократно бывал в Гатчинском дворце, часто сопровождал царя на охоте по окрестностям, о чем оставил воспоминания.

Не раз посещал имение своих родственников Муравьевых в дер. Сырец (Лужский р-н).

Шереметев Сергей Дмитриевич

Гофмейстер, начальник Придворной Певческой капеллы, московский губернский предводитель дворянства, сенатор, археолог, краевед, почетный член многих академий.

Как личный друг императора Александра III и его семьи, неоднократно бывал в Гатчинском дворце, часто сопровождал царя на охоте по окрестностям, о чем оставил воспоминания.

Не раз посещал имение своих родственников Муравьевых в дер. Сырец (Лужский р-н).

Шестов Петр Иванович

Российский архитектор, академик Императорской Академии художеств. Родился в Воронеже. Архитектор министерства юстиции, Государственного Совета, Петербургского окружного суда. Служил в хозяйственном комитете Сената, Государственной канцелярии. Гласный Городской думы и член различных петербургских обществ и комиссий.

Совместно с В. А. Липским владел кирпичным заводом, основанным в 1898 г. на р. Тосна в с. Усть-Тосна Шлиссельбургского уезда (ныне ист. р-н г. Отрадное, Кировский р-н).

Шестов Петр Иванович

Российский архитектор, академик Императорской Академии художеств. Родился в Воронеже. Архитектор министерства юстиции, Государственного Совета, Петербургского окружного суда. Служил в хозяйственном комитете Сената, Государственной канцелярии. Гласный Городской думы и член различных петербургских обществ и комиссий.

Совместно с В. А. Липским владел кирпичным заводом, основанным в 1898 г. на р. Тосна в с. Усть-Тосна Шлиссельбургского уезда (ныне ист. р-н г. Отрадное, Кировский р-н).

Шефнер Вадим Сергеевич

Русский и советский поэт, прозаик, фантаст. Родился в Петрограде.

До войны катался на лыжах зимой 1940 г. в Кавголово (Всеволожский р-н).

В начале войны служил в воинской части в Агалатово-Кузьмолово (Всеволожский р-н) рядовым батальона аэродромного обслуживания, где чуть не погиб от голода. Лечился в Осиновой роще в госпитале в связи с истощением.

В 1942 г. его зачислили в штат военным корреспондентом газеты 23-й армии Ленинградского фронта «Знамя победы».С мая 1942 по июнь 1944 гг. редакция базировалась в Токсово (Всеволожский р-н).

В 1960-е годы был частным гостем токсовского просветителя Е. Тимошенко. В 1961 г. участвовал во встрече редакции районной газеты «Свирская правда» с начинающими авторами (Подпорожье).

Похоронен на Кузьмоловском кладбище (Всеволожский р-н).

Шефнер Вадим Сергеевич

Русский и советский поэт, прозаик, фантаст. Родился в Петрограде.

До войны катался на лыжах зимой 1940 г. в Кавголово (Всеволожский р-н).

В начале войны служил в воинской части в Агалатово-Кузьмолово (Всеволожский р-н) рядовым батальона аэродромного обслуживания, где чуть не погиб от голода. Лечился в Осиновой роще в госпитале в связи с истощением.

В 1942 г. его зачислили в штат военным корреспондентом газеты 23-й армии Ленинградского фронта «Знамя победы».С мая 1942 по июнь 1944 гг. редакция базировалась в Токсово (Всеволожский р-н).

В 1960-е годы был частным гостем токсовского просветителя Е. Тимошенко. В 1961 г. участвовал во встрече редакции районной газеты «Свирская правда» с начинающими авторами (Подпорожье).

Похоронен на Кузьмоловском кладбище (Всеволожский р-н).

Шибалов Александр Никанорович

Видный государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-10 созывов. Участник войны. Заочно закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1953-1961 гг. – второй секретарь Гатчинского РК КПСС. С 1961 – второй секретарь Ленинградского обкома партии. В 1968 – 1980 гг. председатель Леноблисполкома. Главный идеолог разработки перспективного плана углубления концентрации и специализации сельскохозяйственного производства с переводом его на промышленную основу.

Шибалов Александр Никанорович

Видный государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-10 созывов. Участник войны. Заочно закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1953-1961 гг. – второй секретарь Гатчинского РК КПСС. С 1961 – второй секретарь Ленинградского обкома партии. В 1968 – 1980 гг. председатель Леноблисполкома. Главный идеолог разработки перспективного плана углубления концентрации и специализации сельскохозяйственного производства с переводом его на промышленную основу.

Шидловский Константин Михайлович

Государственный деятель, вице-губернатор Олонецкой губернии (1904–1907), статский советник. Родился в Харькове. Был членом Общества изучения истории Олонецкой губернии, Олонецкого губернского управления Красного Креста. Участник Первой Мировой войны. Казнен большевиками в Феодосии (Крым).

Директор Ириновского-Шлиссельбургского промышленного общества, акционер Общества Ириновского подъездного пути (ныне Всеволожский р-н).

Шидловский Константин Михайлович

Государственный деятель, вице-губернатор Олонецкой губернии (1904–1907), статский советник. Родился в Харькове. Был членом Общества изучения истории Олонецкой губернии, Олонецкого губернского управления Красного Креста. Участник Первой Мировой войны. Казнен большевиками в Феодосии (Крым).

Директор Ириновского-Шлиссельбургского промышленного общества, акционер Общества Ириновского подъездного пути (ныне Всеволожский р-н).

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Львович

Российский писатель, драматург, сценарист. Родился в Казани. Был актером в Ростове-на Дону (1917–1921) и Петрограде. В конце 20–30-х гг. работал в Ленинграде детской редакции Госиздата,писал детские рассказы и стихи для журналов «Чиж» и «Еж». («Рассказ Старой балалайки», 1925 и др.) В 1929–1930 гг. пишет первые пьесы для Ленинградского ТЮЗа: «Ундервуд», «Клад». Использовал сюжеты народных сказок, а такжесказок Х. К. Андерсена для создания собственного художественного мира: пьесы «Голый король» (1934), «Красная шапочка», «Снежная королева» (1937) и др. Большую роль в драматургическом творчестве Шварца играло сотрудничество с театром Комедии и его руководителем Н. Акимовым.

В годы Великой Отечественной войны создал антифашистскую пьесу-памфлет «Дракон». В послевоенные годы создает целый ряд пьес: «Обыкновенное чудо», «Сказка о храбром солдате». По его сценариям сняты фильмы «Золушка», «Первоклассница», «Дон-Кихот», «Обыкновенное чудо» и др.

В одном из дачных домов Союза писателей во Вс...

Шварц Евгений Львович

Российский писатель, драматург, сценарист. Родился в Казани. Был актером в Ростове-на Дону (1917–1921) и Петрограде. В конце 20–30-х гг. работал в Ленинграде детской редакции Госиздата,писал детские рассказы и стихи для журналов «Чиж» и «Еж». («Рассказ Старой балалайки», 1925 и др.) В 1929–1930 гг. пишет первые пьесы для Ленинградского ТЮЗа: «Ундервуд», «Клад». Использовал сюжеты народных сказок, а такжесказок Х. К. Андерсена для создания собственного художественного мира: пьесы «Голый король» (1934), «Красная шапочка», «Снежная королева» (1937) и др. Большую роль в драматургическом творчестве Шварца играло сотрудничество с театром Комедии и его руководителем Н. Акимовым.

В годы Великой Отечественной войны создал антифашистскую пьесу-памфлет «Дракон». В послевоенные годы создает целый ряд пьес: «Обыкновенное чудо», «Сказка о храбром солдате». По его сценариям сняты фильмы «Золушка», «Первоклассница», «Дон-Кихот», «Обыкновенное чудо» и др.

В одном из дачных домов Союза писателей во Вс...

Шварц Исаак Иосифович

Российский композитор, народный артист России (1996), почетный гражданин Ленинградской области. Родился в г. Ромны (Украина). Успешно сотрудничал с кино и театром, написал музыку к 35 спектаклям и 125 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа. Наибольшую известность принесла его музыка к картинам В. Мотыля и С. Соловьева – «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Мелодии белой ночи», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства» и др. Плодотворным оказался творческий союз Шварца с Б. Окуджавой. Вместе они создали 32 песни, наиболее известные из которых – «Песенка кавалергарда», «Ваше благородие, госпожа разлука», «Наряд подвенечный» и др. Удостоен Гран-при на многих международных кинофестивалях, трехкратный обладатель кинопремии «Ника». Учредитель регионального детского конкурса эстрадной песни «Золотой ключик».

Летом 1946 г. освоил аккордеон и после окончания первого курса консерватории стал каждое лето, вплоть до 19...

Шварц Исаак Иосифович

Российский композитор, народный артист России (1996), почетный гражданин Ленинградской области. Родился в г. Ромны (Украина). Успешно сотрудничал с кино и театром, написал музыку к 35 спектаклям и 125 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа. Наибольшую известность принесла его музыка к картинам В. Мотыля и С. Соловьева – «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Мелодии белой ночи», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства» и др. Плодотворным оказался творческий союз Шварца с Б. Окуджавой. Вместе они создали 32 песни, наиболее известные из которых – «Песенка кавалергарда», «Ваше благородие, госпожа разлука», «Наряд подвенечный» и др. Удостоен Гран-при на многих международных кинофестивалях, трехкратный обладатель кинопремии «Ника». Учредитель регионального детского конкурса эстрадной песни «Золотой ключик».

Летом 1946 г. освоил аккордеон и после окончания первого курса консерватории стал каждое лето, вплоть до 19...

Шварцман Леонид Аронович

Российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино. Настоящее имя Израиль. Родился в Минске. Подростком переехал в Ленинград. В 1941 г. окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. Строил укрепления и работал в ремонтно-механическом цеху, в ноябре 1941 г. самолетом был вывезен в Тихвин, а оттуда поездом доставлен в Челябинск, где работал токарем на танковом заводе, в т. ч. и художником-оформителем. В 1945 г. приехал в Москву, поступил во ВГИК. С 1948 г. на «Союзмультфильме», в 1951 г. окончил ВГИК, с 1963 г. стал работать самостоятельно, с 1975 г. как режиссёр. Создатель визуального образа Чебурашки и старухи Шапокляк. Также известен как художник-постановщик мультфильмов: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», сериал про обезьянок. Участник многих выставок, в том числе – персональных, иллюстрировал детские книги.

Шварцман Леонид Аронович

Российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино. Настоящее имя Израиль. Родился в Минске. Подростком переехал в Ленинград. В 1941 г. окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. Строил укрепления и работал в ремонтно-механическом цеху, в ноябре 1941 г. самолетом был вывезен в Тихвин, а оттуда поездом доставлен в Челябинск, где работал токарем на танковом заводе, в т. ч. и художником-оформителем. В 1945 г. приехал в Москву, поступил во ВГИК. С 1948 г. на «Союзмультфильме», в 1951 г. окончил ВГИК, с 1963 г. стал работать самостоятельно, с 1975 г. как режиссёр. Создатель визуального образа Чебурашки и старухи Шапокляк. Также известен как художник-постановщик мультфильмов: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», сериал про обезьянок. Участник многих выставок, в том числе – персональных, иллюстрировал детские книги.

Шевченко Тарас Григорьевич

Известный украинский поэт и художник, писавший на украинском и русском языках. Родился в с. Моринцы (Украина). В 1840 г. вышел известный сборник его стихотворений «Кобзарь», в 1842 г. - «Гайдамаки» — самое крупное произведение. В первой половине 1840-х гг. художественные произведения «Тополя», «Катерина», «Наймичка», «Х усточка».

Осенью 1838 г. жил в Гатчине, сохранился рисунок Приоратского дворца. Гостил у кузена К. Ф. Лисенко в Суйде, посещал усадьбу Карташевской в Кобрино (Гатчинский р-н).

В мае 1860 г. приезжал в усадьбу Огородник в Любани (Тосненский р-н) к Н. Г. Чернышевскому, оставив в семейном альбоме Чернышевских карандашные наброски рисунков, зарисовки окрестностей.

Шевченко Тарас Григорьевич

Известный украинский поэт и художник, писавший на украинском и русском языках. Родился в с. Моринцы (Украина). В 1840 г. вышел известный сборник его стихотворений «Кобзарь», в 1842 г. - «Гайдамаки» — самое крупное произведение. В первой половине 1840-х гг. художественные произведения «Тополя», «Катерина», «Наймичка», «Х усточка».

Осенью 1838 г. жил в Гатчине, сохранился рисунок Приоратского дворца. Гостил у кузена К. Ф. Лисенко в Суйде, посещал усадьбу Карташевской в Кобрино (Гатчинский р-н).

В мае 1860 г. приезжал в усадьбу Огородник в Любани (Тосненский р-н) к Н. Г. Чернышевскому, оставив в семейном альбоме Чернышевских карандашные наброски рисунков, зарисовки окрестностей.

Шёгрен Андрей Михайлович

Лингвист, академик Петербургской Академии наук (с 1892), ученый-основатель финноугроведения в России. Родился в дер. Ситткала (Финляндия). После окончания университета в Або (Финляндия) работал в Санкт-Петербурге домашним учителем. Цель – изучение истории финского народа. В 1823 ему ассигновали средства на длительное путешествие (1825-1829) по России, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Посетил Лодейное Поле и окрестности (в т. ч. и Александро-Свирский монастырь), Тихвин. В экспедиции собрал богатый материал по этнографии почти всех финно-угорских народов, обитавших вокруг столицы. Ввел слово «водь» в 1833 г., открыл народность «вепсы».

С 1834 г. академик и директор Академической иностранной библиотеки.

Шёгрен Андрей Михайлович

Лингвист, академик Петербургской Академии наук (с 1892), ученый-основатель финноугроведения в России. Родился в дер. Ситткала (Финляндия). После окончания университета в Або (Финляндия) работал в Санкт-Петербурге домашним учителем. Цель – изучение истории финского народа. В 1823 ему ассигновали средства на длительное путешествие (1825-1829) по России, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Посетил Лодейное Поле и окрестности (в т. ч. и Александро-Свирский монастырь), Тихвин. В экспедиции собрал богатый материал по этнографии почти всех финно-угорских народов, обитавших вокруг столицы. Ввел слово «водь» в 1833 г., открыл народность «вепсы».

С 1834 г. академик и директор Академической иностранной библиотеки.

Шелгунов Николай Васильевич

Русский писатель, публицист, редактор. Окончив Лесной институт, работал таксатором, наблюдал народную жизнь в деревнях, затем преподавал в Лисинском учебном лесничестве (зима 1856-осень 1857; Тосненский р-н), написал ряд работ, посвященных проблемам лесного дела. В доме где он жил размещается поселковая работа. Имеется мемориальная доска.

По приданому от жены ему перешло имение Подолье (Кировский р-н), где он подолгу жил в 1850-1860-х гг.

Бывал в Любани (Тосненский р-н), в 1852 г. вместе с П. П. Пекарским посетил дер. Апраксин Городок на р. Назии (Кировский р-н).

Печатался в журналах «Современник» и «Русское слово», познакомился с Н. Г. Чернышевским, А. И. Герценом. За свои статьи и революционные прокламации был арестован и сослан в Вологду, откуда просил похлопотать жену о переводе в Подол, но его отправили в Новгород, затем в Выборг.

Шелгунов Николай Васильевич

Русский писатель, публицист, редактор. Окончив Лесной институт, работал таксатором, наблюдал народную жизнь в деревнях, затем преподавал в Лисинском учебном лесничестве (зима 1856-осень 1857; Тосненский р-н), написал ряд работ, посвященных проблемам лесного дела. В доме где он жил размещается поселковая работа. Имеется мемориальная доска.

По приданому от жены ему перешло имение Подолье (Кировский р-н), где он подолгу жил в 1850-1860-х гг.

Бывал в Любани (Тосненский р-н), в 1852 г. вместе с П. П. Пекарским посетил дер. Апраксин Городок на р. Назии (Кировский р-н).

Печатался в журналах «Современник» и «Русское слово», познакомился с Н. Г. Чернышевским, А. И. Герценом. За свои статьи и революционные прокламации был арестован и сослан в Вологду, откуда просил похлопотать жену о переводе в Подол, но его отправили в Новгород, затем в Выборг.

Шемякин Андрей Михайлович

Российский филолог, культуролог, киновед, кинокритик, автор и ведущий телевизионных программ, специалист по современному отечественному документальному кино, по истории отечественного кино 50-90-х гг. Родился в Вильнюсе (Литва). Закончил филфак МГУ (1977), аспирантуру Института мировой литературы им. А. Горького РАН, где работал научным сотрудником. В 1989 г. перешел в НИИ киноискусства. Публиковал статьи с 1978 г. На телевидении с 1990-х гг. С 2003 г. автор и ведущий программы «Документальная камера» на канале «Культура». В 2011–2015 гг. – президент Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Неоднократный участник кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Член жюри, ведущий Круглого стола в центральной городской библиотеке г. Гатчина им. А. Куприна.

Шемякин Андрей Михайлович

Российский филолог, культуролог, киновед, кинокритик, автор и ведущий телевизионных программ, специалист по современному отечественному документальному кино, по истории отечественного кино 50-90-х гг. Родился в Вильнюсе (Литва). Закончил филфак МГУ (1977), аспирантуру Института мировой литературы им. А. Горького РАН, где работал научным сотрудником. В 1989 г. перешел в НИИ киноискусства. Публиковал статьи с 1978 г. На телевидении с 1990-х гг. С 2003 г. автор и ведущий программы «Документальная камера» на канале «Культура». В 2011–2015 гг. – президент Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Неоднократный участник кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Член жюри, ведущий Круглого стола в центральной городской библиотеке г. Гатчина им. А. Куприна.

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Петр Борисович

Граф, сенатор, обер-камергер, московский губернский предводитель дворянства, самый богатый помещик России.

Владел мызой Лебяжье (Ломоносовский р-н), полученной по наследству. В 1744 к этим землям он присоединил приданое жены Черкасской В. А. - копорские вотчины (ныне с. Копорье Ломоносовского р-на). С 1770 г. постоянно жил в Москве и сюда наведывался редко, но преобразовал сельскохозяйственные мызы в вотчинные правления. От жены он также получил Рижскую пустошь (ныне г. п. им. Морозова, Всеволожский р-н), где построил деревню на берегу Невы, назвав Шерметевкой.

Шереметев Петр Борисович

Граф, сенатор, обер-камергер, московский губернский предводитель дворянства, самый богатый помещик России.

Владел мызой Лебяжье (Ломоносовский р-н), полученной по наследству. В 1744 к этим землям он присоединил приданое жены Черкасской В. А. - копорские вотчины (ныне с. Копорье Ломоносовского р-на). С 1770 г. постоянно жил в Москве и сюда наведывался редко, но преобразовал сельскохозяйственные мызы в вотчинные правления. От жены он также получил Рижскую пустошь (ныне г. п. им. Морозова, Всеволожский р-н), где построил деревню на берегу Невы, назвав Шерметевкой.

Шереметев Сергей Дмитриевич

Гофмейстер, начальник Придворной Певческой капеллы, московский губернский предводитель дворянства, сенатор, археолог, краевед, почетный член многих академий.

Как личный друг императора Александра III и его семьи, неоднократно бывал в Гатчинском дворце, часто сопровождал царя на охоте по окрестностям, о чем оставил воспоминания.

Не раз посещал имение своих родственников Муравьевых в дер. Сырец (Лужский р-н).

Шереметев Сергей Дмитриевич

Гофмейстер, начальник Придворной Певческой капеллы, московский губернский предводитель дворянства, сенатор, археолог, краевед, почетный член многих академий.

Как личный друг императора Александра III и его семьи, неоднократно бывал в Гатчинском дворце, часто сопровождал царя на охоте по окрестностям, о чем оставил воспоминания.

Не раз посещал имение своих родственников Муравьевых в дер. Сырец (Лужский р-н).

Шестов Петр Иванович

Российский архитектор, академик Императорской Академии художеств. Родился в Воронеже. Архитектор министерства юстиции, Государственного Совета, Петербургского окружного суда. Служил в хозяйственном комитете Сената, Государственной канцелярии. Гласный Городской думы и член различных петербургских обществ и комиссий.

Совместно с В. А. Липским владел кирпичным заводом, основанным в 1898 г. на р. Тосна в с. Усть-Тосна Шлиссельбургского уезда (ныне ист. р-н г. Отрадное, Кировский р-н).

Шестов Петр Иванович

Российский архитектор, академик Императорской Академии художеств. Родился в Воронеже. Архитектор министерства юстиции, Государственного Совета, Петербургского окружного суда. Служил в хозяйственном комитете Сената, Государственной канцелярии. Гласный Городской думы и член различных петербургских обществ и комиссий.

Совместно с В. А. Липским владел кирпичным заводом, основанным в 1898 г. на р. Тосна в с. Усть-Тосна Шлиссельбургского уезда (ныне ист. р-н г. Отрадное, Кировский р-н).

Шефнер Вадим Сергеевич

Русский и советский поэт, прозаик, фантаст. Родился в Петрограде.

До войны катался на лыжах зимой 1940 г. в Кавголово (Всеволожский р-н).

В начале войны служил в воинской части в Агалатово-Кузьмолово (Всеволожский р-н) рядовым батальона аэродромного обслуживания, где чуть не погиб от голода. Лечился в Осиновой роще в госпитале в связи с истощением.

В 1942 г. его зачислили в штат военным корреспондентом газеты 23-й армии Ленинградского фронта «Знамя победы».С мая 1942 по июнь 1944 гг. редакция базировалась в Токсово (Всеволожский р-н).

В 1960-е годы был частным гостем токсовского просветителя Е. Тимошенко. В 1961 г. участвовал во встрече редакции районной газеты «Свирская правда» с начинающими авторами (Подпорожье).

Похоронен на Кузьмоловском кладбище (Всеволожский р-н).

Шефнер Вадим Сергеевич

Русский и советский поэт, прозаик, фантаст. Родился в Петрограде.

До войны катался на лыжах зимой 1940 г. в Кавголово (Всеволожский р-н).

В начале войны служил в воинской части в Агалатово-Кузьмолово (Всеволожский р-н) рядовым батальона аэродромного обслуживания, где чуть не погиб от голода. Лечился в Осиновой роще в госпитале в связи с истощением.

В 1942 г. его зачислили в штат военным корреспондентом газеты 23-й армии Ленинградского фронта «Знамя победы».С мая 1942 по июнь 1944 гг. редакция базировалась в Токсово (Всеволожский р-н).

В 1960-е годы был частным гостем токсовского просветителя Е. Тимошенко. В 1961 г. участвовал во встрече редакции районной газеты «Свирская правда» с начинающими авторами (Подпорожье).

Похоронен на Кузьмоловском кладбище (Всеволожский р-н).

Шибалов Александр Никанорович

Видный государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-10 созывов. Участник войны. Заочно закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1953-1961 гг. – второй секретарь Гатчинского РК КПСС. С 1961 – второй секретарь Ленинградского обкома партии. В 1968 – 1980 гг. председатель Леноблисполкома. Главный идеолог разработки перспективного плана углубления концентрации и специализации сельскохозяйственного производства с переводом его на промышленную основу.

Шибалов Александр Никанорович

Видный государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-10 созывов. Участник войны. Заочно закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1953-1961 гг. – второй секретарь Гатчинского РК КПСС. С 1961 – второй секретарь Ленинградского обкома партии. В 1968 – 1980 гг. председатель Леноблисполкома. Главный идеолог разработки перспективного плана углубления концентрации и специализации сельскохозяйственного производства с переводом его на промышленную основу.