Чойбалсан Хорлогийн

Политический лидер Монголии с 1930-х годов до своей смерти. Маршал, премьер-министр и дважды герой Монгольской Народной Республики. Организатор массовых репрессий в стране. При жизни Чойбалсана и некоторое время после его смерти в Монголии существовал культ его личности, подобный культу личности Сталина в СССР. В 1942 г. был открыт первый в истории монгольского народа университет, получивший имя руководителя страны.

Прибыл накануне прорыва блокады в авиационные части Волховского фронта в 1943 г. Вручил некоторым героям-летчикам ордена и медали Монгольской Народной Республики, а также ценные подарки.

Чойбалсан Хорлогийн

Политический лидер Монголии с 1930-х годов до своей смерти. Маршал, премьер-министр и дважды герой Монгольской Народной Республики. Организатор массовых репрессий в стране. При жизни Чойбалсана и некоторое время после его смерти в Монголии существовал культ его личности, подобный культу личности Сталина в СССР. В 1942 г. был открыт первый в истории монгольского народа университет, получивший имя руководителя страны.

Прибыл накануне прорыва блокады в авиационные части Волховского фронта в 1943 г. Вручил некоторым героям-летчикам ордена и медали Монгольской Народной Республики, а также ценные подарки.

Чудакова Валентина Васильевна

Писатель-прозаик. Родилась в Ленинграде, участница Обороны города на Ленинградском фронте. Была воспитанницей 183-й стрелковой дивизии, саниструктором, с 1943 до конца войны – командир пулеметной роты 207-й стрелковой дивизии. Пять раз ранена.

Окончила Ленинградскую юридическую школу. Была народным судьей в Мгинском районе Ленобласти (1948-1953). В 1966-1971 гг. редактор Лениздата, занималась с участниками литобъединения «На страже Родины». В 1965 г. ее повесть «Чижик - птичка с характером» была опубликована в журнале «Нева».

Чудакова Валентина Васильевна

Писатель-прозаик. Родилась в Ленинграде, участница Обороны города на Ленинградском фронте. Была воспитанницей 183-й стрелковой дивизии, саниструктором, с 1943 до конца войны – командир пулеметной роты 207-й стрелковой дивизии. Пять раз ранена.

Окончила Ленинградскую юридическую школу. Была народным судьей в Мгинском районе Ленобласти (1948-1953). В 1966-1971 гг. редактор Лениздата, занималась с участниками литобъединения «На страже Родины». В 1965 г. ее повесть «Чижик - птичка с характером» была опубликована в журнале «Нева».

Чуковский Корней Иванович

Известный русский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков. Проживал в Куоккале (ныне Репино, Курортный р-н г. Санкт-Петербурга).

В 1920 г. работал на Балтфлоте. Отдыхал в 1928 г. на даче в Сиверской (Купальная ул. 10/2, дача Абрамова; Гатчинский р-н), где была написана знаменитая «Муха-Цокотуха».

Во время советско-финской войны в качестве корреспондента бывал в Выборге. В 1907 снимал дачу в Луутахянта (ныне Ленинское, Выборгский р-н), посещал Горьковское (Выборгский р-н). Также бывал в Гатчине у А. И. Куприна, Сосново (Приозерский р-н), в Луге.

Чуковский Корней Иванович

Известный русский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков. Проживал в Куоккале (ныне Репино, Курортный р-н г. Санкт-Петербурга).

В 1920 г. работал на Балтфлоте. Отдыхал в 1928 г. на даче в Сиверской (Купальная ул. 10/2, дача Абрамова; Гатчинский р-н), где была написана знаменитая «Муха-Цокотуха».

Во время советско-финской войны в качестве корреспондента бывал в Выборге. В 1907 снимал дачу в Луутахянта (ныне Ленинское, Выборгский р-н), посещал Горьковское (Выборгский р-н). Также бывал в Гатчине у А. И. Куприна, Сосново (Приозерский р-н), в Луге.

Чуковский Николай Корнеевич

Советский писатель, поэт, переводчик. Сын К. Чуковского. Родился в Одессе (Украина). Начинал как поэт, сочинял стихи для детей, публиковался в детских журналах «Еж», «Мурзилка», переводил произведения А. К. Дойла, Д. Лоуренса, Э. Берроуза, М. Твена, Ш. Петефи, Ю. Туима. Писал познавательные повести для детей и подростков – «Танталэна», «Приключения профессора Зворыки», «Разноцветные моря», «Русская Америка». Автор художественных биографий о мореплавателях (Кука, Лаперуза, Крузенштерна), романов и повестей: «Слава», «Княжий угол», «Ярославль», «Неравный брак», «Девочка Жизнь», «Цвела земляника» и др.

Живя в детстве в Куокалле (ныне Репино, Санкт-Петербург), часто с отцом ездил в Выборг. В книге «Литературные воспоминания» рассказывает, в т. ч. о пребывании семьи на даче в Сиверской (дом Абрамова, Купальная 10/12).

Начиная с 1938 г. три лета подряд снимал дачу в Луге на берегу оз. Омчино.

Участник советско-финской войны. С первого дня Великой Отечественной войны военный корреспонде...

Чуковский Николай Корнеевич

Советский писатель, поэт, переводчик. Сын К. Чуковского. Родился в Одессе (Украина). Начинал как поэт, сочинял стихи для детей, публиковался в детских журналах «Еж», «Мурзилка», переводил произведения А. К. Дойла, Д. Лоуренса, Э. Берроуза, М. Твена, Ш. Петефи, Ю. Туима. Писал познавательные повести для детей и подростков – «Танталэна», «Приключения профессора Зворыки», «Разноцветные моря», «Русская Америка». Автор художественных биографий о мореплавателях (Кука, Лаперуза, Крузенштерна), романов и повестей: «Слава», «Княжий угол», «Ярославль», «Неравный брак», «Девочка Жизнь», «Цвела земляника» и др.

Живя в детстве в Куокалле (ныне Репино, Санкт-Петербург), часто с отцом ездил в Выборг. В книге «Литературные воспоминания» рассказывает, в т. ч. о пребывании семьи на даче в Сиверской (дом Абрамова, Купальная 10/12).

Начиная с 1938 г. три лета подряд снимал дачу в Луге на берегу оз. Омчино.

Участник советско-финской войны. С первого дня Великой Отечественной войны военный корреспонде...

Чулаки Михаил Михайлович

Писатель, публицист. Родился в Ленинграде. Окончив Первый медицинский институт им. И. П. Павлова(1968), длительное время работал врачом-психиатром в больнице, затем врачом на Скорой помощи.В 1979 г. вышла первая книга «Долгие поиски», затем были «Вечный хлеб», «Прощай, Зеленая Пряжка!», «Книга радости – книга печали», в 1988 г. – «Повести», «У пяти углов». В 1992 г.избран председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. В марте 1997 г. назначен председателем комиссии по правам человека при Администрации Санкт-Петербурга.

Его имя неразрывно связано с гатчинской землей. На протяжении жизни в своих воспоминаниях он возвращается в с. Рождествено, где проходили его школьные летние каникулы. В 80-е гг. писатель снимал дачу в пос. Тайцы. Но особенно сроднился Чулаки с жителями дер. Белогорка (Гатчинский р-н), где расположен научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Дружба писателя с сотрудниками института началась осенью 1984 г. и длилась до последних лет его жизни. Писатель част...

Чулаки Михаил Михайлович

Писатель, публицист. Родился в Ленинграде. Окончив Первый медицинский институт им. И. П. Павлова(1968), длительное время работал врачом-психиатром в больнице, затем врачом на Скорой помощи.В 1979 г. вышла первая книга «Долгие поиски», затем были «Вечный хлеб», «Прощай, Зеленая Пряжка!», «Книга радости – книга печали», в 1988 г. – «Повести», «У пяти углов». В 1992 г.избран председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. В марте 1997 г. назначен председателем комиссии по правам человека при Администрации Санкт-Петербурга.

Его имя неразрывно связано с гатчинской землей. На протяжении жизни в своих воспоминаниях он возвращается в с. Рождествено, где проходили его школьные летние каникулы. В 80-е гг. писатель снимал дачу в пос. Тайцы. Но особенно сроднился Чулаки с жителями дер. Белогорка (Гатчинский р-н), где расположен научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Дружба писателя с сотрудниками института началась осенью 1984 г. и длилась до последних лет его жизни. Писатель част...

Чурикова Инна Михайловна

Российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1997). Родилась в эвакуации, в г. Белебей (Республика Башкортостан). После войны переехала в Москву. Отец – участник советско-финской войны, дед погиб на Дороге жизни, где служил шофером. Окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в 1965 г. С 1965 г. актриса Московского театра юного зрителя, с 1975 – театра имени Ленинского комсомола. Наиболее известна по фильмам, снятым ее мужем Г. Панфиловым – «В огне брода нет», «Начало», «Тема». Также популярны ее роли в лентах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Год собаки», «Ширли-мырли».

Снималась в 2004 г. мини-сериале «Винтовая лестница», съемки которого проходили в Приютино (Всеволожск).

Не раз посещала кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге.

Выступала в ДК КИНЕФ в Киришах.

Чурикова Инна Михайловна

Российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1997). Родилась в эвакуации, в г. Белебей (Республика Башкортостан). После войны переехала в Москву. Отец – участник советско-финской войны, дед погиб на Дороге жизни, где служил шофером. Окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в 1965 г. С 1965 г. актриса Московского театра юного зрителя, с 1975 – театра имени Ленинского комсомола. Наиболее известна по фильмам, снятым ее мужем Г. Панфиловым – «В огне брода нет», «Начало», «Тема». Также популярны ее роли в лентах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Год собаки», «Ширли-мырли».

Снималась в 2004 г. мини-сериале «Винтовая лестница», съемки которого проходили в Приютино (Всеволожск).

Не раз посещала кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге.

Выступала в ДК КИНЕФ в Киришах.

Чуркин Федор Алексеевич

Сланцевский краевед, врач. Родился в дер. Ужово (ныне Гдовский р-н Псковской обл.). Окончил три класса церковно-приходской школы. В 1920 году по путевке комсомола был направлен на курсы красных командиров в Петроград. Позже поступил в военно-медицинскую академию. С 1932 года – военный врач. Великую Отечественную войну прошел в составе 291-й штурмовой авиадивизии.

После демобилизации в 1947 году вернулся в родные края, в г. Сланцы. Работал санврачом, позже врачом-невропатологом, заведовал поликлиникой. Вел большую общественную работу. Участвовал в деятельности общества «Знание», сотрудничал с краеведческим музеем г. Сланцы, читал лекции по истории края, разрабатывал экскурсионные маршруты, по которым водил экскурсии. Ф. А. Чуркиным написано свыше 100 статей по истории края. Истории здравоохранения Сланцевского района Ф. А. Чуркин посвятил историческую справку, написанную им в 1978 г.

Чуркин Федор Алексеевич

Сланцевский краевед, врач. Родился в дер. Ужово (ныне Гдовский р-н Псковской обл.). Окончил три класса церковно-приходской школы. В 1920 году по путевке комсомола был направлен на курсы красных командиров в Петроград. Позже поступил в военно-медицинскую академию. С 1932 года – военный врач. Великую Отечественную войну прошел в составе 291-й штурмовой авиадивизии.

После демобилизации в 1947 году вернулся в родные края, в г. Сланцы. Работал санврачом, позже врачом-невропатологом, заведовал поликлиникой. Вел большую общественную работу. Участвовал в деятельности общества «Знание», сотрудничал с краеведческим музеем г. Сланцы, читал лекции по истории края, разрабатывал экскурсионные маршруты, по которым водил экскурсии. Ф. А. Чуркиным написано свыше 100 статей по истории края. Истории здравоохранения Сланцевского района Ф. А. Чуркин посвятил историческую справку, написанную им в 1978 г.

Чухновский Борис Григорьевич

Советский авиатор, один из первых полярных летчиков. Родился в

Санкт–Петербурге.

Вместе с семьей с 1902 г. жил в Гатчине, на Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского). Весной 1915 г. окончил курс Гатчинского реального училища (ныне школа № 4) и поступил в Морской корпус. На его глазах в Гатчине зарождалась русская авиация. Он был свидетелем первого полета Легонье в Гатчине (1900), знал первых русских летчиков – поручиков Руднева и Горшкова, сам проводил все свободное время на Гатчинском летном поле. Гатчинские летчики помогли освоить аэропланы, что пригодилось ему в последующей учебе в Морской школе. В своих воспоминаниях Б. Г. Чухновский писал, что в Гатчине сделал выбор профессии, почувствовав себя «завербованным авиацией».

Служил во флоте, позже участвовал в Гражданской войне на стороне красных в составе Воздушной бригады Волжско–Каспийской военной флотилии. Обеспечивал ледовую проходку кораблей Балтфлота из Гельсингфорса в Кронштадт. В 1924 г. Б. Г. Чухновский совершил пер...

Чухновский Борис Григорьевич

Советский авиатор, один из первых полярных летчиков. Родился в

Санкт–Петербурге.

Вместе с семьей с 1902 г. жил в Гатчине, на Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского). Весной 1915 г. окончил курс Гатчинского реального училища (ныне школа № 4) и поступил в Морской корпус. На его глазах в Гатчине зарождалась русская авиация. Он был свидетелем первого полета Легонье в Гатчине (1900), знал первых русских летчиков – поручиков Руднева и Горшкова, сам проводил все свободное время на Гатчинском летном поле. Гатчинские летчики помогли освоить аэропланы, что пригодилось ему в последующей учебе в Морской школе. В своих воспоминаниях Б. Г. Чухновский писал, что в Гатчине сделал выбор профессии, почувствовав себя «завербованным авиацией».

Служил во флоте, позже участвовал в Гражданской войне на стороне красных в составе Воздушной бригады Волжско–Каспийской военной флотилии. Обеспечивал ледовую проходку кораблей Балтфлота из Гельсингфорса в Кронштадт. В 1924 г. Б. Г. Чухновский совершил пер...

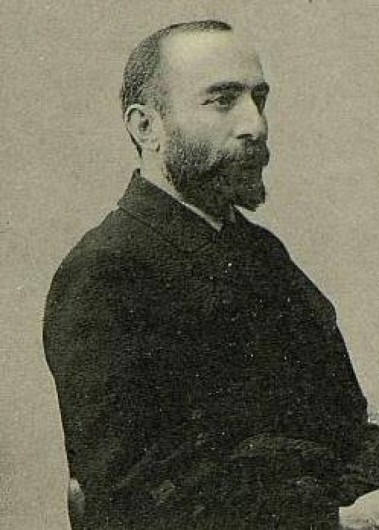

Чхеидзе Николай Семенович

Журналист, один из лидеров меньшевизма. Родился в с. Пути (ныне Грузия). Депутат 3-й и 4-й Государственной думы от Тифлисской губернии.

В феврале 1917 г. был избран первым председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Находясь на должности председателя Исполкома Петросовета, в апреле 1917, в связи с обострившейся политической ситуацией, возглавил делегацию в г. Шлиссельбург, где выступил на митинге.

Чхеидзе Николай Семенович

Журналист, один из лидеров меньшевизма. Родился в с. Пути (ныне Грузия). Депутат 3-й и 4-й Государственной думы от Тифлисской губернии.

В феврале 1917 г. был избран первым председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Находясь на должности председателя Исполкома Петросовета, в апреле 1917, в связи с обострившейся политической ситуацией, возглавил делегацию в г. Шлиссельбург, где выступил на митинге.

Шагин Владимир Николаевич

Российский художник, график, принадлежавший к так называемому «арефьевскому кругу» – группе ленинградских художников-нонконформистов рубежа 1950-1960-х гг., представитель андеграунда. Отец художника, «митька» Д. Шагина. Родился в Ленинграде. В блокаду был эвакуирован на Волгу в Тетюши (ныне Татарстан) вместе с детьми сотрудников Академии Наук. Учился в Таврическом художественном училище (1952–1955). Гастролировал по стране вместе с оркестром Госконцерта в качестве гитариста, работал электромонтажником, грузчиком. В 1961–1968 гг. находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. В 1974 г. участвовал в выставке в ДК им. Газа, С 1983 г. – в выставках ТЭИИ. Отказался вступить в Союз художников. Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, парижском Центре Помпиду и др.

Шагин Владимир Николаевич

Российский художник, график, принадлежавший к так называемому «арефьевскому кругу» – группе ленинградских художников-нонконформистов рубежа 1950-1960-х гг., представитель андеграунда. Отец художника, «митька» Д. Шагина. Родился в Ленинграде. В блокаду был эвакуирован на Волгу в Тетюши (ныне Татарстан) вместе с детьми сотрудников Академии Наук. Учился в Таврическом художественном училище (1952–1955). Гастролировал по стране вместе с оркестром Госконцерта в качестве гитариста, работал электромонтажником, грузчиком. В 1961–1968 гг. находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. В 1974 г. участвовал в выставке в ДК им. Газа, С 1983 г. – в выставках ТЭИИ. Отказался вступить в Союз художников. Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, парижском Центре Помпиду и др.

Шаляпин Федор Иванович

Великий русский оперный певец (бас), народный артист Республики (1918–1927). Родился в Казани. Разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. В 1918–1921 гг. художественный руководитель Мариинского театра. Соединил в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Среди лучших партий – Борис («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А. Бойто), а также Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского), Иван Грозный («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М. И. Глинки) и др. Камерный певец (русские народные песни, романсы), режиссер, художник. С июля 1922 г. в эмиграции, жил в Париже.

Неоднократно бывал в Гатчине у своего друга художника-карикатуриста П. Е. Щербова, в «зеленом домике» у А. И. Куприна. Гостил в дер. Даймище у промышленников А. И. Чикина и Иванова. Выступал в...

Шаляпин Федор Иванович

Великий русский оперный певец (бас), народный артист Республики (1918–1927). Родился в Казани. Разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. В 1918–1921 гг. художественный руководитель Мариинского театра. Соединил в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Среди лучших партий – Борис («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А. Бойто), а также Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского), Иван Грозный («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М. И. Глинки) и др. Камерный певец (русские народные песни, романсы), режиссер, художник. С июля 1922 г. в эмиграции, жил в Париже.

Неоднократно бывал в Гатчине у своего друга художника-карикатуриста П. Е. Щербова, в «зеленом домике» у А. И. Куприна. Гостил в дер. Даймище у промышленников А. И. Чикина и Иванова. Выступал в...

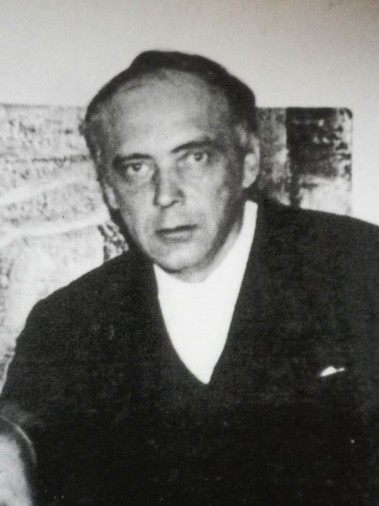

Шарлемань Иосиф Иванович

Российский архитектор, художник, почётный вольный общник Императорской Академии художеств, статский советник. Состоя при кабинете Е. И. В. при архитекторе Л. Руска, после 1817 г. завершал его постройки. В 1830–1840-х гг. один из ведущих архитекторов Петергофа. Автор проектов построек на территории Ботанического сада (1824), перестройки Литовского замка (1826), церквей и др.

Принимал участие в перестройке Тихвинского Введенского монастыре: по его проекту возведена колокольня со Святыми воротами и надвратной церковью Св. Екатерины (1836-1837).

В 1840-х гг. завершил строительство здания Гостиного двора в г. Новая Ладога (ныне Волховский р-н).

В 1831 г. организатор церемонии встречи катафалка с телом цесаревича Константина Павловича в Гатчине.

Шарлемань Иосиф Иванович

Российский архитектор, художник, почётный вольный общник Императорской Академии художеств, статский советник. Состоя при кабинете Е. И. В. при архитекторе Л. Руска, после 1817 г. завершал его постройки. В 1830–1840-х гг. один из ведущих архитекторов Петергофа. Автор проектов построек на территории Ботанического сада (1824), перестройки Литовского замка (1826), церквей и др.

Принимал участие в перестройке Тихвинского Введенского монастыре: по его проекту возведена колокольня со Святыми воротами и надвратной церковью Св. Екатерины (1836-1837).

В 1840-х гг. завершил строительство здания Гостиного двора в г. Новая Ладога (ныне Волховский р-н).

В 1831 г. организатор церемонии встречи катафалка с телом цесаревича Константина Павловича в Гатчине.

Шарлемань Людовик Иванович

Русский архитектор, мастер ампира, представитель художественной династии Шарлеманей, младший брат архитектора И. И. Шарлеманя. Родился в Санкт-Петербурге. Закончил Академию Художеств. С 1820 года Л. И. Шарлемань работает архитектором Гоф-интендантской конторы, где занимается переделками и ремонтом в петербургских дворцах (Елагином, Зимнем, Таврическом и др.). На Каменном острове Шарлемань строит Гауптвахту Каменноостровского дворца (1824). По его проекту в 1826 г. отлита чугунная решётка Летнего сада со стороны Мойки, а в 1827 там же сооружён Чайный домик, украшенный дорическими колоннами. В 1830—1833 годах в устье Фонтанки Шарлемань возводит здание Калинкинской больницы. В 1831—1834 гг. Шарлемань занимается строительством Александринского сиротского дома, куда в 1843 году из Царского Села был переведен Александровский Императорский лицей.

По его проектам построено несколько домов в с. Путилово (Кировский р-н).

В 1817 г. под его руководством Д. Висконти сделал обмерные чертежи почтов...

Шарлемань Людовик Иванович

Русский архитектор, мастер ампира, представитель художественной династии Шарлеманей, младший брат архитектора И. И. Шарлеманя. Родился в Санкт-Петербурге. Закончил Академию Художеств. С 1820 года Л. И. Шарлемань работает архитектором Гоф-интендантской конторы, где занимается переделками и ремонтом в петербургских дворцах (Елагином, Зимнем, Таврическом и др.). На Каменном острове Шарлемань строит Гауптвахту Каменноостровского дворца (1824). По его проекту в 1826 г. отлита чугунная решётка Летнего сада со стороны Мойки, а в 1827 там же сооружён Чайный домик, украшенный дорическими колоннами. В 1830—1833 годах в устье Фонтанки Шарлемань возводит здание Калинкинской больницы. В 1831—1834 гг. Шарлемань занимается строительством Александринского сиротского дома, куда в 1843 году из Царского Села был переведен Александровский Императорский лицей.

По его проектам построено несколько домов в с. Путилово (Кировский р-н).

В 1817 г. под его руководством Д. Висконти сделал обмерные чертежи почтов...

Шаховской Всеволод Николаевич

Землевладелец Новоладожского уезда Петербургской губернии. Неоднократно приезжал к отцу в имение Карпово (ныне Волховский р-н). Окончил Морской кадетский корпус, во время учёбы в котором совершил ряд плаваний в составе экипажей императорских яхт (1894—1896). С 1910 начальник управления и председатель управления внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства путей сообщения. Последний, с 1915 управляющий Министерством торговли и промышленности. В дни Февральской революции 1917 был арестован. Вместе с отцом в 1919 г. эмигрировал во Францию.

Шаховской Всеволод Николаевич

Землевладелец Новоладожского уезда Петербургской губернии. Неоднократно приезжал к отцу в имение Карпово (ныне Волховский р-н). Окончил Морской кадетский корпус, во время учёбы в котором совершил ряд плаваний в составе экипажей императорских яхт (1894—1896). С 1910 начальник управления и председатель управления внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства путей сообщения. Последний, с 1915 управляющий Министерством торговли и промышленности. В дни Февральской революции 1917 был арестован. Вместе с отцом в 1919 г. эмигрировал во Францию.

Шварц Густав

Прусский живописец. Работал в России (1840–1850), писал картины исключительно по заказам.

Написал картины : «Парад в Гатчине» – картина имеет второе название – «Строевые учения русской армии по прусскому образцу в Гатчине при Павле I» (1847), «Открытие памятника императору Павлу I» (1851), хранилась в Арсенальном зале Гатчинского дворца.

Шварц Густав

Прусский живописец. Работал в России (1840–1850), писал картины исключительно по заказам.

Написал картины : «Парад в Гатчине» – картина имеет второе название – «Строевые учения русской армии по прусскому образцу в Гатчине при Павле I» (1847), «Открытие памятника императору Павлу I» (1851), хранилась в Арсенальном зале Гатчинского дворца.

Шварц Дина Морисовна

Российский театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Друг и помощник Г. Товстоногова. Мать поэтессы Е. Шварц. В 1945 г. закончила театральное училище. В 1945–1950 гг. работала в Ленинградском управлении культуры, в 1949–1956 гг. заведующая литературной частью Ленинградского тетра имени Ленинского комсомола, с 1956 г. и до конца жизни на той же должности в Большом драматическом театре.

В начале войны трудилась на оборонных работах на территории Ленинградской области начиная от Новгорода до Славянки.

Эвакуировалась из блокадного Ленинграда вместе с театральным училищем в феврале 1942 г. по Дороге жизни по Ладоге в Кобону (Всеволожский и Кировский р-ны).

Шварц Дина Морисовна

Российский театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Друг и помощник Г. Товстоногова. Мать поэтессы Е. Шварц. В 1945 г. закончила театральное училище. В 1945–1950 гг. работала в Ленинградском управлении культуры, в 1949–1956 гг. заведующая литературной частью Ленинградского тетра имени Ленинского комсомола, с 1956 г. и до конца жизни на той же должности в Большом драматическом театре.

В начале войны трудилась на оборонных работах на территории Ленинградской области начиная от Новгорода до Славянки.

Эвакуировалась из блокадного Ленинграда вместе с театральным училищем в феврале 1942 г. по Дороге жизни по Ладоге в Кобону (Всеволожский и Кировский р-ны).

Чойбалсан Хорлогийн

Политический лидер Монголии с 1930-х годов до своей смерти. Маршал, премьер-министр и дважды герой Монгольской Народной Республики. Организатор массовых репрессий в стране. При жизни Чойбалсана и некоторое время после его смерти в Монголии существовал культ его личности, подобный культу личности Сталина в СССР. В 1942 г. был открыт первый в истории монгольского народа университет, получивший имя руководителя страны.

Прибыл накануне прорыва блокады в авиационные части Волховского фронта в 1943 г. Вручил некоторым героям-летчикам ордена и медали Монгольской Народной Республики, а также ценные подарки.

Чойбалсан Хорлогийн

Политический лидер Монголии с 1930-х годов до своей смерти. Маршал, премьер-министр и дважды герой Монгольской Народной Республики. Организатор массовых репрессий в стране. При жизни Чойбалсана и некоторое время после его смерти в Монголии существовал культ его личности, подобный культу личности Сталина в СССР. В 1942 г. был открыт первый в истории монгольского народа университет, получивший имя руководителя страны.

Прибыл накануне прорыва блокады в авиационные части Волховского фронта в 1943 г. Вручил некоторым героям-летчикам ордена и медали Монгольской Народной Республики, а также ценные подарки.

Чудакова Валентина Васильевна

Писатель-прозаик. Родилась в Ленинграде, участница Обороны города на Ленинградском фронте. Была воспитанницей 183-й стрелковой дивизии, саниструктором, с 1943 до конца войны – командир пулеметной роты 207-й стрелковой дивизии. Пять раз ранена.

Окончила Ленинградскую юридическую школу. Была народным судьей в Мгинском районе Ленобласти (1948-1953). В 1966-1971 гг. редактор Лениздата, занималась с участниками литобъединения «На страже Родины». В 1965 г. ее повесть «Чижик - птичка с характером» была опубликована в журнале «Нева».

Чудакова Валентина Васильевна

Писатель-прозаик. Родилась в Ленинграде, участница Обороны города на Ленинградском фронте. Была воспитанницей 183-й стрелковой дивизии, саниструктором, с 1943 до конца войны – командир пулеметной роты 207-й стрелковой дивизии. Пять раз ранена.

Окончила Ленинградскую юридическую школу. Была народным судьей в Мгинском районе Ленобласти (1948-1953). В 1966-1971 гг. редактор Лениздата, занималась с участниками литобъединения «На страже Родины». В 1965 г. ее повесть «Чижик - птичка с характером» была опубликована в журнале «Нева».

Чуковский Корней Иванович

Известный русский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков. Проживал в Куоккале (ныне Репино, Курортный р-н г. Санкт-Петербурга).

В 1920 г. работал на Балтфлоте. Отдыхал в 1928 г. на даче в Сиверской (Купальная ул. 10/2, дача Абрамова; Гатчинский р-н), где была написана знаменитая «Муха-Цокотуха».

Во время советско-финской войны в качестве корреспондента бывал в Выборге. В 1907 снимал дачу в Луутахянта (ныне Ленинское, Выборгский р-н), посещал Горьковское (Выборгский р-н). Также бывал в Гатчине у А. И. Куприна, Сосново (Приозерский р-н), в Луге.

Чуковский Корней Иванович

Известный русский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков. Проживал в Куоккале (ныне Репино, Курортный р-н г. Санкт-Петербурга).

В 1920 г. работал на Балтфлоте. Отдыхал в 1928 г. на даче в Сиверской (Купальная ул. 10/2, дача Абрамова; Гатчинский р-н), где была написана знаменитая «Муха-Цокотуха».

Во время советско-финской войны в качестве корреспондента бывал в Выборге. В 1907 снимал дачу в Луутахянта (ныне Ленинское, Выборгский р-н), посещал Горьковское (Выборгский р-н). Также бывал в Гатчине у А. И. Куприна, Сосново (Приозерский р-н), в Луге.

Чуковский Николай Корнеевич

Советский писатель, поэт, переводчик. Сын К. Чуковского. Родился в Одессе (Украина). Начинал как поэт, сочинял стихи для детей, публиковался в детских журналах «Еж», «Мурзилка», переводил произведения А. К. Дойла, Д. Лоуренса, Э. Берроуза, М. Твена, Ш. Петефи, Ю. Туима. Писал познавательные повести для детей и подростков – «Танталэна», «Приключения профессора Зворыки», «Разноцветные моря», «Русская Америка». Автор художественных биографий о мореплавателях (Кука, Лаперуза, Крузенштерна), романов и повестей: «Слава», «Княжий угол», «Ярославль», «Неравный брак», «Девочка Жизнь», «Цвела земляника» и др.

Живя в детстве в Куокалле (ныне Репино, Санкт-Петербург), часто с отцом ездил в Выборг. В книге «Литературные воспоминания» рассказывает, в т. ч. о пребывании семьи на даче в Сиверской (дом Абрамова, Купальная 10/12).

Начиная с 1938 г. три лета подряд снимал дачу в Луге на берегу оз. Омчино.

Участник советско-финской войны. С первого дня Великой Отечественной войны военный корреспонде...

Чуковский Николай Корнеевич

Советский писатель, поэт, переводчик. Сын К. Чуковского. Родился в Одессе (Украина). Начинал как поэт, сочинял стихи для детей, публиковался в детских журналах «Еж», «Мурзилка», переводил произведения А. К. Дойла, Д. Лоуренса, Э. Берроуза, М. Твена, Ш. Петефи, Ю. Туима. Писал познавательные повести для детей и подростков – «Танталэна», «Приключения профессора Зворыки», «Разноцветные моря», «Русская Америка». Автор художественных биографий о мореплавателях (Кука, Лаперуза, Крузенштерна), романов и повестей: «Слава», «Княжий угол», «Ярославль», «Неравный брак», «Девочка Жизнь», «Цвела земляника» и др.

Живя в детстве в Куокалле (ныне Репино, Санкт-Петербург), часто с отцом ездил в Выборг. В книге «Литературные воспоминания» рассказывает, в т. ч. о пребывании семьи на даче в Сиверской (дом Абрамова, Купальная 10/12).

Начиная с 1938 г. три лета подряд снимал дачу в Луге на берегу оз. Омчино.

Участник советско-финской войны. С первого дня Великой Отечественной войны военный корреспонде...

Чулаки Михаил Михайлович

Писатель, публицист. Родился в Ленинграде. Окончив Первый медицинский институт им. И. П. Павлова(1968), длительное время работал врачом-психиатром в больнице, затем врачом на Скорой помощи.В 1979 г. вышла первая книга «Долгие поиски», затем были «Вечный хлеб», «Прощай, Зеленая Пряжка!», «Книга радости – книга печали», в 1988 г. – «Повести», «У пяти углов». В 1992 г.избран председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. В марте 1997 г. назначен председателем комиссии по правам человека при Администрации Санкт-Петербурга.

Его имя неразрывно связано с гатчинской землей. На протяжении жизни в своих воспоминаниях он возвращается в с. Рождествено, где проходили его школьные летние каникулы. В 80-е гг. писатель снимал дачу в пос. Тайцы. Но особенно сроднился Чулаки с жителями дер. Белогорка (Гатчинский р-н), где расположен научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Дружба писателя с сотрудниками института началась осенью 1984 г. и длилась до последних лет его жизни. Писатель част...

Чулаки Михаил Михайлович

Писатель, публицист. Родился в Ленинграде. Окончив Первый медицинский институт им. И. П. Павлова(1968), длительное время работал врачом-психиатром в больнице, затем врачом на Скорой помощи.В 1979 г. вышла первая книга «Долгие поиски», затем были «Вечный хлеб», «Прощай, Зеленая Пряжка!», «Книга радости – книга печали», в 1988 г. – «Повести», «У пяти углов». В 1992 г.избран председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. В марте 1997 г. назначен председателем комиссии по правам человека при Администрации Санкт-Петербурга.

Его имя неразрывно связано с гатчинской землей. На протяжении жизни в своих воспоминаниях он возвращается в с. Рождествено, где проходили его школьные летние каникулы. В 80-е гг. писатель снимал дачу в пос. Тайцы. Но особенно сроднился Чулаки с жителями дер. Белогорка (Гатчинский р-н), где расположен научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Дружба писателя с сотрудниками института началась осенью 1984 г. и длилась до последних лет его жизни. Писатель част...

Чурикова Инна Михайловна

Российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1997). Родилась в эвакуации, в г. Белебей (Республика Башкортостан). После войны переехала в Москву. Отец – участник советско-финской войны, дед погиб на Дороге жизни, где служил шофером. Окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в 1965 г. С 1965 г. актриса Московского театра юного зрителя, с 1975 – театра имени Ленинского комсомола. Наиболее известна по фильмам, снятым ее мужем Г. Панфиловым – «В огне брода нет», «Начало», «Тема». Также популярны ее роли в лентах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Год собаки», «Ширли-мырли».

Снималась в 2004 г. мини-сериале «Винтовая лестница», съемки которого проходили в Приютино (Всеволожск).

Не раз посещала кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге.

Выступала в ДК КИНЕФ в Киришах.

Чурикова Инна Михайловна

Российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1997). Родилась в эвакуации, в г. Белебей (Республика Башкортостан). После войны переехала в Москву. Отец – участник советско-финской войны, дед погиб на Дороге жизни, где служил шофером. Окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в 1965 г. С 1965 г. актриса Московского театра юного зрителя, с 1975 – театра имени Ленинского комсомола. Наиболее известна по фильмам, снятым ее мужем Г. Панфиловым – «В огне брода нет», «Начало», «Тема». Также популярны ее роли в лентах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Год собаки», «Ширли-мырли».

Снималась в 2004 г. мини-сериале «Винтовая лестница», съемки которого проходили в Приютино (Всеволожск).

Не раз посещала кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге.

Выступала в ДК КИНЕФ в Киришах.

Чухновский Борис Григорьевич

Советский авиатор, один из первых полярных летчиков. Родился в

Санкт–Петербурге.

Вместе с семьей с 1902 г. жил в Гатчине, на Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского). Весной 1915 г. окончил курс Гатчинского реального училища (ныне школа № 4) и поступил в Морской корпус. На его глазах в Гатчине зарождалась русская авиация. Он был свидетелем первого полета Легонье в Гатчине (1900), знал первых русских летчиков – поручиков Руднева и Горшкова, сам проводил все свободное время на Гатчинском летном поле. Гатчинские летчики помогли освоить аэропланы, что пригодилось ему в последующей учебе в Морской школе. В своих воспоминаниях Б. Г. Чухновский писал, что в Гатчине сделал выбор профессии, почувствовав себя «завербованным авиацией».

Служил во флоте, позже участвовал в Гражданской войне на стороне красных в составе Воздушной бригады Волжско–Каспийской военной флотилии. Обеспечивал ледовую проходку кораблей Балтфлота из Гельсингфорса в Кронштадт. В 1924 г. Б. Г. Чухновский совершил пер...

Чухновский Борис Григорьевич

Советский авиатор, один из первых полярных летчиков. Родился в

Санкт–Петербурге.

Вместе с семьей с 1902 г. жил в Гатчине, на Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского). Весной 1915 г. окончил курс Гатчинского реального училища (ныне школа № 4) и поступил в Морской корпус. На его глазах в Гатчине зарождалась русская авиация. Он был свидетелем первого полета Легонье в Гатчине (1900), знал первых русских летчиков – поручиков Руднева и Горшкова, сам проводил все свободное время на Гатчинском летном поле. Гатчинские летчики помогли освоить аэропланы, что пригодилось ему в последующей учебе в Морской школе. В своих воспоминаниях Б. Г. Чухновский писал, что в Гатчине сделал выбор профессии, почувствовав себя «завербованным авиацией».

Служил во флоте, позже участвовал в Гражданской войне на стороне красных в составе Воздушной бригады Волжско–Каспийской военной флотилии. Обеспечивал ледовую проходку кораблей Балтфлота из Гельсингфорса в Кронштадт. В 1924 г. Б. Г. Чухновский совершил пер...

Чхеидзе Николай Семенович

Журналист, один из лидеров меньшевизма. Родился в с. Пути (ныне Грузия). Депутат 3-й и 4-й Государственной думы от Тифлисской губернии.

В феврале 1917 г. был избран первым председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Находясь на должности председателя Исполкома Петросовета, в апреле 1917, в связи с обострившейся политической ситуацией, возглавил делегацию в г. Шлиссельбург, где выступил на митинге.

Чхеидзе Николай Семенович

Журналист, один из лидеров меньшевизма. Родился в с. Пути (ныне Грузия). Депутат 3-й и 4-й Государственной думы от Тифлисской губернии.

В феврале 1917 г. был избран первым председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Находясь на должности председателя Исполкома Петросовета, в апреле 1917, в связи с обострившейся политической ситуацией, возглавил делегацию в г. Шлиссельбург, где выступил на митинге.

Шагин Владимир Николаевич

Российский художник, график, принадлежавший к так называемому «арефьевскому кругу» – группе ленинградских художников-нонконформистов рубежа 1950-1960-х гг., представитель андеграунда. Отец художника, «митька» Д. Шагина. Родился в Ленинграде. В блокаду был эвакуирован на Волгу в Тетюши (ныне Татарстан) вместе с детьми сотрудников Академии Наук. Учился в Таврическом художественном училище (1952–1955). Гастролировал по стране вместе с оркестром Госконцерта в качестве гитариста, работал электромонтажником, грузчиком. В 1961–1968 гг. находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. В 1974 г. участвовал в выставке в ДК им. Газа, С 1983 г. – в выставках ТЭИИ. Отказался вступить в Союз художников. Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, парижском Центре Помпиду и др.

Шагин Владимир Николаевич

Российский художник, график, принадлежавший к так называемому «арефьевскому кругу» – группе ленинградских художников-нонконформистов рубежа 1950-1960-х гг., представитель андеграунда. Отец художника, «митька» Д. Шагина. Родился в Ленинграде. В блокаду был эвакуирован на Волгу в Тетюши (ныне Татарстан) вместе с детьми сотрудников Академии Наук. Учился в Таврическом художественном училище (1952–1955). Гастролировал по стране вместе с оркестром Госконцерта в качестве гитариста, работал электромонтажником, грузчиком. В 1961–1968 гг. находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. В 1974 г. участвовал в выставке в ДК им. Газа, С 1983 г. – в выставках ТЭИИ. Отказался вступить в Союз художников. Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, парижском Центре Помпиду и др.

Шаляпин Федор Иванович

Великий русский оперный певец (бас), народный артист Республики (1918–1927). Родился в Казани. Разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. В 1918–1921 гг. художественный руководитель Мариинского театра. Соединил в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Среди лучших партий – Борис («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А. Бойто), а также Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского), Иван Грозный («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М. И. Глинки) и др. Камерный певец (русские народные песни, романсы), режиссер, художник. С июля 1922 г. в эмиграции, жил в Париже.

Неоднократно бывал в Гатчине у своего друга художника-карикатуриста П. Е. Щербова, в «зеленом домике» у А. И. Куприна. Гостил в дер. Даймище у промышленников А. И. Чикина и Иванова. Выступал в...

Шаляпин Федор Иванович

Великий русский оперный певец (бас), народный артист Республики (1918–1927). Родился в Казани. Разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. В 1918–1921 гг. художественный руководитель Мариинского театра. Соединил в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Оказал большое влияние на мировое оперное искусство. Среди лучших партий – Борис («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А. Бойто), а также Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского), Иван Грозный («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М. И. Глинки) и др. Камерный певец (русские народные песни, романсы), режиссер, художник. С июля 1922 г. в эмиграции, жил в Париже.

Неоднократно бывал в Гатчине у своего друга художника-карикатуриста П. Е. Щербова, в «зеленом домике» у А. И. Куприна. Гостил в дер. Даймище у промышленников А. И. Чикина и Иванова. Выступал в...

Шварц Дина Морисовна

Российский театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Друг и помощник Г. Товстоногова. Мать поэтессы Е. Шварц. В 1945 г. закончила театральное училище. В 1945–1950 гг. работала в Ленинградском управлении культуры, в 1949–1956 гг. заведующая литературной частью Ленинградского тетра имени Ленинского комсомола, с 1956 г. и до конца жизни на той же должности в Большом драматическом театре.

В начале войны трудилась на оборонных работах на территории Ленинградской области начиная от Новгорода до Славянки.

Эвакуировалась из блокадного Ленинграда вместе с театральным училищем в феврале 1942 г. по Дороге жизни по Ладоге в Кобону (Всеволожский и Кировский р-ны).

Шварц Дина Морисовна

Российский театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Друг и помощник Г. Товстоногова. Мать поэтессы Е. Шварц. В 1945 г. закончила театральное училище. В 1945–1950 гг. работала в Ленинградском управлении культуры, в 1949–1956 гг. заведующая литературной частью Ленинградского тетра имени Ленинского комсомола, с 1956 г. и до конца жизни на той же должности в Большом драматическом театре.

В начале войны трудилась на оборонных работах на территории Ленинградской области начиная от Новгорода до Славянки.

Эвакуировалась из блокадного Ленинграда вместе с театральным училищем в феврале 1942 г. по Дороге жизни по Ладоге в Кобону (Всеволожский и Кировский р-ны).