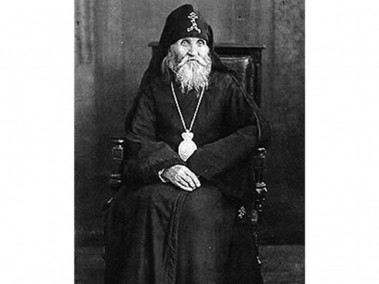

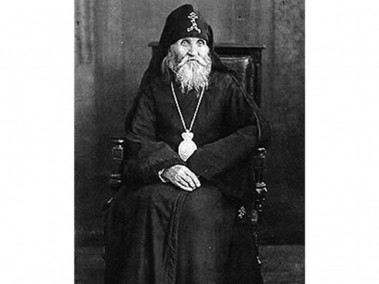

Кирилл

Схиепископ, викарий Новгородской епархии. В миру Васильев Косьма Васильевич, в схиме Макарий. Родился в дер. Губа Тихвинского уезда. В детстве работал водовозом в Антониево-Дымском монастыре (Бокситогорский р-н), пел в церковном хоре. В 1900 г. пострижен в мантию с именем Кирилл, монах Воскресенского миссионерского мужского монастыря Макариевской пустыни (Тосненский р-н), в 1901 г. рукоположен во иеромонаха. Некоторое время являлся настоятелем подворья пустыни (в Любани). В 1906 г. отца Кирилла назначили настоятелем самого Воскресенско-Макарьевского монастыря, где он и был возведен в 1910 г. в сан игумена. В июне 1921 г. здесь же в обители хиротонисан в епископа Любанского. В 1924 г. был арестован. По отбытии заключения вернулся в родную обитель и в ней оставался до закрытия в 1932 г. В 1929 г. он принял схиму с именем Макарий. Впоследствии, уйдя из монастыря, стал схиепископом-странником, занимался деятельностью катакомбного епископа пределах Новгородской и Петроградской губерний. Во...

Кирилл

Схиепископ, викарий Новгородской епархии. В миру Васильев Косьма Васильевич, в схиме Макарий. Родился в дер. Губа Тихвинского уезда. В детстве работал водовозом в Антониево-Дымском монастыре (Бокситогорский р-н), пел в церковном хоре. В 1900 г. пострижен в мантию с именем Кирилл, монах Воскресенского миссионерского мужского монастыря Макариевской пустыни (Тосненский р-н), в 1901 г. рукоположен во иеромонаха. Некоторое время являлся настоятелем подворья пустыни (в Любани). В 1906 г. отца Кирилла назначили настоятелем самого Воскресенско-Макарьевского монастыря, где он и был возведен в 1910 г. в сан игумена. В июне 1921 г. здесь же в обители хиротонисан в епископа Любанского. В 1924 г. был арестован. По отбытии заключения вернулся в родную обитель и в ней оставался до закрытия в 1932 г. В 1929 г. он принял схиму с именем Макарий. Впоследствии, уйдя из монастыря, стал схиепископом-странником, занимался деятельностью катакомбного епископа пределах Новгородской и Петроградской губерний. Во...

Клейн Александр (Рафаил) Соломонович

Поэт, писатель, драматург, искусствовед. Автор статей для мартиролога «Покаяния». Родился в Киеве. Студентом второго курса Ленинградского театрального института ушел добровольцем на фронт в составе 1-й Дивизии народного ополчения. В боях на Лужском рубеже был контужен и при выходе из окружения поздней осенью 1941 г. попал в плен в дер. Вороний Остров (Тосненский р-н). Чтобы скрыть национальность назвался Александром. Был в немецких лагерях в Любани (Тосненский р-н), в Чудово, в Гатчине, в дер. Вохоново (Гатчинский р-н). Здесь в качестве переводчика он два года проработал в «штатсгуте» – государственном имении, созданном немцами на основе бывшего совхоза для обеспечения армии продовольствием. После пятого, удачного побега в январе 1944 г., около дер. Березнево (Гатчинский р-н) был арестован СМЕРШ и приговорен к расстрелу, замененному 20 годами каторги. В 1955 г. амнистирован и реабилитирован. Остался жить в Воркуте, где стал один из организаторов литературного объединения при редакции г...

Клейн Александр (Рафаил) Соломонович

Поэт, писатель, драматург, искусствовед. Автор статей для мартиролога «Покаяния». Родился в Киеве. Студентом второго курса Ленинградского театрального института ушел добровольцем на фронт в составе 1-й Дивизии народного ополчения. В боях на Лужском рубеже был контужен и при выходе из окружения поздней осенью 1941 г. попал в плен в дер. Вороний Остров (Тосненский р-н). Чтобы скрыть национальность назвался Александром. Был в немецких лагерях в Любани (Тосненский р-н), в Чудово, в Гатчине, в дер. Вохоново (Гатчинский р-н). Здесь в качестве переводчика он два года проработал в «штатсгуте» – государственном имении, созданном немцами на основе бывшего совхоза для обеспечения армии продовольствием. После пятого, удачного побега в январе 1944 г., около дер. Березнево (Гатчинский р-н) был арестован СМЕРШ и приговорен к расстрелу, замененному 20 годами каторги. В 1955 г. амнистирован и реабилитирован. Остался жить в Воркуте, где стал один из организаторов литературного объединения при редакции г...

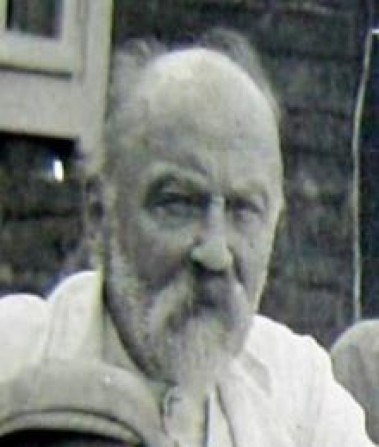

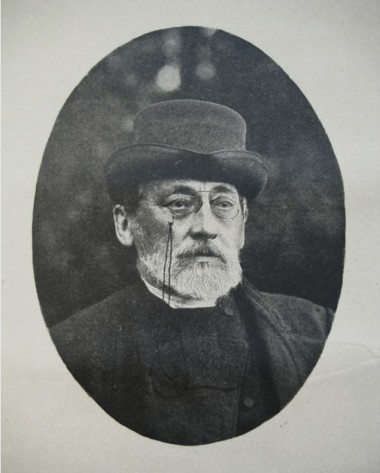

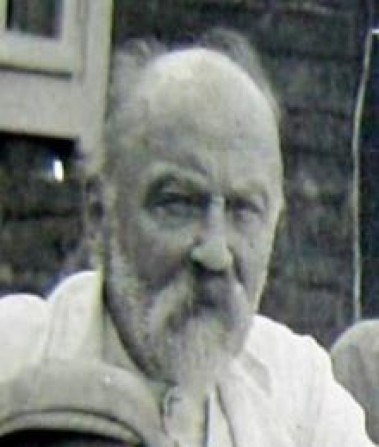

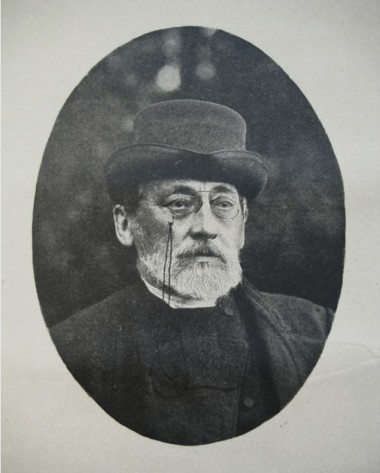

Клопов Анатолий Алексеевич

Российский общественный деятель, ученый. Чиновник Министерствафинансов. Занимался статистическими исследованиями российской хлебной торговли. С 1898 г. исполнял статистические исследования причин неурожаев по поручению лично императора Николая II. С этого времени вплоть до февраля 1917 г. посылал письма и записки по различным вопросам непосредственно императору, выступая, таким образом, в качестве его негласного советника.

Владелец имения Анатолиевка вблизи станции Любань (ныне Тосненский р-н), в котором жил с семьей до 1920 г. Имение размером в 50 дес. было приобретено в 1900 г. Оно было выделено в Пельгорской волости из пустоши Чудля (ныне Тосненский р-н). Активно участвовал в общественной жизни Новгородского уезда (часть территории которого ныне входит в состав Тосненского р-на). Организовал Добросельское народное общество. Общество было создано «для поднятия благосостояния местного населения». На его базе был создан народный хор, театральный кружок, проводились образовательные экс...

Клопов Анатолий Алексеевич

Российский общественный деятель, ученый. Чиновник Министерствафинансов. Занимался статистическими исследованиями российской хлебной торговли. С 1898 г. исполнял статистические исследования причин неурожаев по поручению лично императора Николая II. С этого времени вплоть до февраля 1917 г. посылал письма и записки по различным вопросам непосредственно императору, выступая, таким образом, в качестве его негласного советника.

Владелец имения Анатолиевка вблизи станции Любань (ныне Тосненский р-н), в котором жил с семьей до 1920 г. Имение размером в 50 дес. было приобретено в 1900 г. Оно было выделено в Пельгорской волости из пустоши Чудля (ныне Тосненский р-н). Активно участвовал в общественной жизни Новгородского уезда (часть территории которого ныне входит в состав Тосненского р-на). Организовал Добросельское народное общество. Общество было создано «для поднятия благосостояния местного населения». На его базе был создан народный хор, театральный кружок, проводились образовательные экс...

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

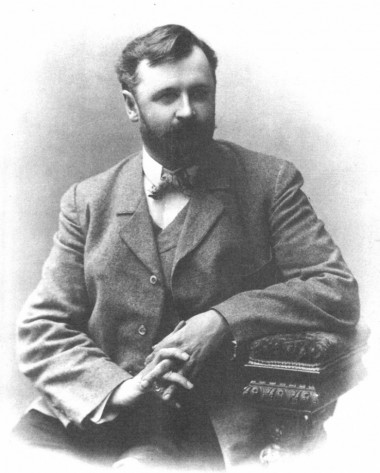

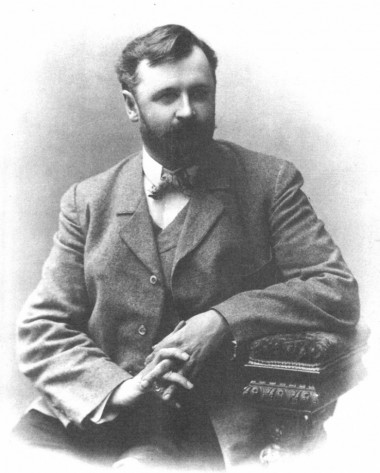

Коровин Константин Алексеевич

Русский живописец и театральный художник. Родился в Москве в купеческой семье. Окончил Московское училища живописи, ваяния и зодчества. В 1900–х гг. работал в театре, создавал эскизы костюмов и декорации к драматическим постановкам, а также операм и балетам. Участвовал в выставках художников разных направлений и объединений – передвижников, «Мира искусства», «Союза 36», Союза русских художников. С 1901 г. К. А. Коровин вместе с В. А. Серовым, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. После Октябрьской революции в России, активно занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключенных, продолжил сотрудничать с театром. В 1923 г. поселился во Франции. Скончался в Париже.

Часто гостил в доме В. П. Лобачева – на Розовой даче в Сиверской (Гатчинский р-н, Церковная улица). В 1902 г., при остановке московского поезда в Любани (Тосненский р-н), в станционном буфете встречался с В. А. Серовым. Посетил у...

Коровин Константин Алексеевич

Русский живописец и театральный художник. Родился в Москве в купеческой семье. Окончил Московское училища живописи, ваяния и зодчества. В 1900–х гг. работал в театре, создавал эскизы костюмов и декорации к драматическим постановкам, а также операм и балетам. Участвовал в выставках художников разных направлений и объединений – передвижников, «Мира искусства», «Союза 36», Союза русских художников. С 1901 г. К. А. Коровин вместе с В. А. Серовым, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. После Октябрьской революции в России, активно занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключенных, продолжил сотрудничать с театром. В 1923 г. поселился во Франции. Скончался в Париже.

Часто гостил в доме В. П. Лобачева – на Розовой даче в Сиверской (Гатчинский р-н, Церковная улица). В 1902 г., при остановке московского поезда в Любани (Тосненский р-н), в станционном буфете встречался с В. А. Серовым. Посетил у...

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Куропаткин Алексей Николаевич

Российский военный деятель, генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902), член Государственного совета. Родился в дер. Шешурино (ныне Тверская обл.). Участник военных экспедиций в Туркестан (1860–1880), Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1918) войн. Занимал пост Военного министра (1898–1904). Во время Русско-японской войны являлся главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. В годы Первой мировой войны командовал Северным фронтом (1916). С июня 1917 г. – генерал-губернатор Туркестана. В литературе его деятельность как полководца получила негативную оценку, а как организатора – позитивную.

В начале 1904 г. торжественные проводы на фронт А. Н. Куропаткина состоялись на станции Любань (Тосненский р-н).

Имел дачу на месте форт Ино (ныне Приветнинское, Выборгский р-н). В годы Первой мировой войны дача была переоборудована под временный госпиталь. Сохранилась лестница бывшей дачи А. Н....

Куропаткин Алексей Николаевич

Российский военный деятель, генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902), член Государственного совета. Родился в дер. Шешурино (ныне Тверская обл.). Участник военных экспедиций в Туркестан (1860–1880), Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1918) войн. Занимал пост Военного министра (1898–1904). Во время Русско-японской войны являлся главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. В годы Первой мировой войны командовал Северным фронтом (1916). С июня 1917 г. – генерал-губернатор Туркестана. В литературе его деятельность как полководца получила негативную оценку, а как организатора – позитивную.

В начале 1904 г. торжественные проводы на фронт А. Н. Куропаткина состоялись на станции Любань (Тосненский р-н).

Имел дачу на месте форт Ино (ныне Приветнинское, Выборгский р-н). В годы Первой мировой войны дача была переоборудована под временный госпиталь. Сохранилась лестница бывшей дачи А. Н....

Леонтьев Константин Николаевич

Русский писатель, религиозный философ, литератор, дипломат, врач. Родился в с. Кудиново (ныне Колужская обл.). Служил военным лекарем во время Крымской войны (1853–1856). В 1863–1873 гг. – консул в ряде греческих гордов. В 1880–1887 гг. цензор в Москве. Незадолго до смерти постригся в монахи с именем Климент. Автор ряда повестей и очерков («Из жизни христиан в Турции), известность приобрелстатьями о практической политике и на культурно-исторические темы («Восток, Россия и Славянство»), а также литературно-крититческими этюдами («О романах графа Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние».

В марте 1878 г. переселился в Любань (Тосненский р-н).

Леонтьев Константин Николаевич

Русский писатель, религиозный философ, литератор, дипломат, врач. Родился в с. Кудиново (ныне Колужская обл.). Служил военным лекарем во время Крымской войны (1853–1856). В 1863–1873 гг. – консул в ряде греческих гордов. В 1880–1887 гг. цензор в Москве. Незадолго до смерти постригся в монахи с именем Климент. Автор ряда повестей и очерков («Из жизни христиан в Турции), известность приобрелстатьями о практической политике и на культурно-исторические темы («Восток, Россия и Славянство»), а также литературно-крититческими этюдами («О романах графа Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние».

В марте 1878 г. переселился в Любань (Тосненский р-н).

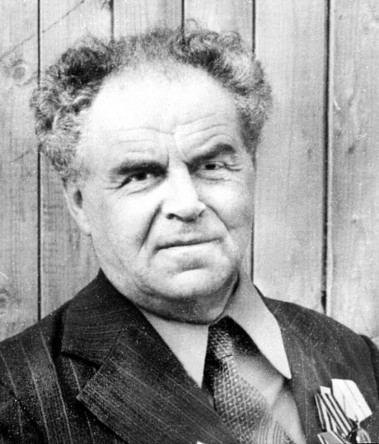

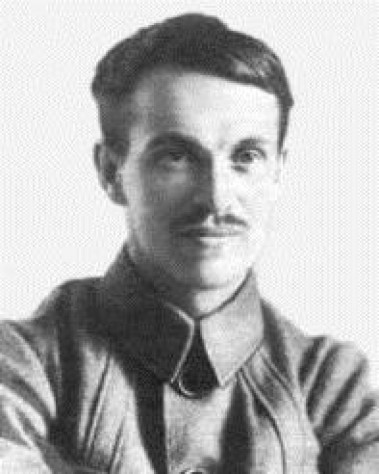

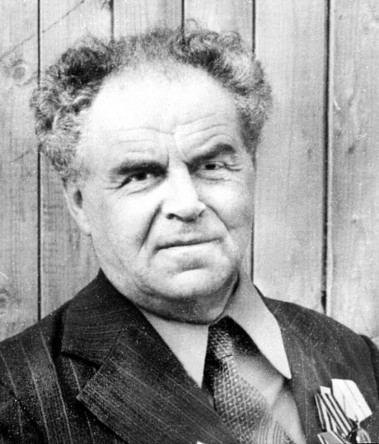

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

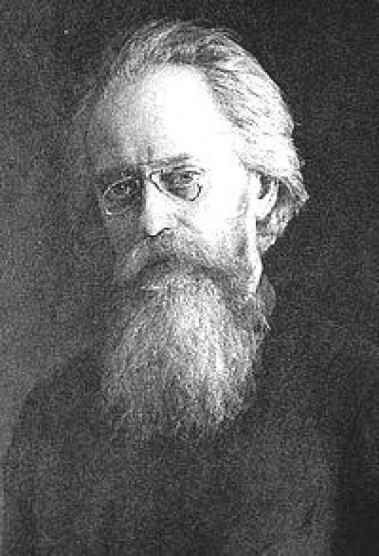

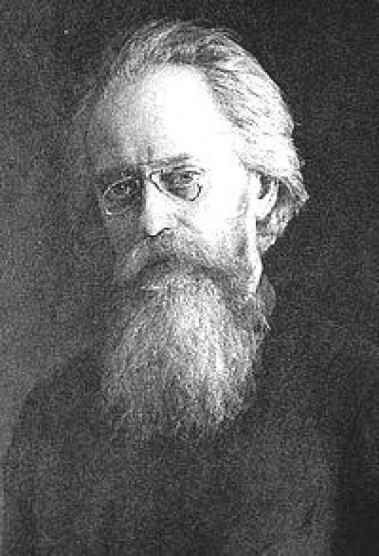

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Нарбут Георгий (Егор) Иванович

Украинский и российскийхудожник-график, иллюстратор. Родился на хуторе Нарбутовка (ныне Сумская обл. Украины). В 1906 г. по окончании гимназии, Г. Нарбут переехал в Санкт-Петербурги поступил в Петербургский университетна факультетвосточных языков, а вскоре перевелся на филологический факультет, гдеорганизовал в вечерние часы занятия рисунком.

В1910 г. – член художественного объединения «Мир искусства». В 1911 г. работал над иллюстрациями к басням И. Крыловаи оформлением сказки Г. X. Андерсена«Соловей» (1912). Обложка «Соловья», одна из лучших работ художника. В 1917 г. был напечатан первый денежный знак Украинской Народной Республики – купюра достоинством в 100 карбованцев, автором оформления которого был Г. И. Нарбут.

Исполнил в 1914 г. по просьбе А. В. Болотова первую марку возрожденного издательства видовых открыток при Любанском обществе попеченья о бедных, гдебыл изображен пеликан, кормящий птенцов своей кровью.

Нарбут Георгий (Егор) Иванович

Украинский и российскийхудожник-график, иллюстратор. Родился на хуторе Нарбутовка (ныне Сумская обл. Украины). В 1906 г. по окончании гимназии, Г. Нарбут переехал в Санкт-Петербурги поступил в Петербургский университетна факультетвосточных языков, а вскоре перевелся на филологический факультет, гдеорганизовал в вечерние часы занятия рисунком.

В1910 г. – член художественного объединения «Мир искусства». В 1911 г. работал над иллюстрациями к басням И. Крыловаи оформлением сказки Г. X. Андерсена«Соловей» (1912). Обложка «Соловья», одна из лучших работ художника. В 1917 г. был напечатан первый денежный знак Украинской Народной Республики – купюра достоинством в 100 карбованцев, автором оформления которого был Г. И. Нарбут.

Исполнил в 1914 г. по просьбе А. В. Болотова первую марку возрожденного издательства видовых открыток при Любанском обществе попеченья о бедных, гдебыл изображен пеликан, кормящий птенцов своей кровью.

Некрасов Николай Алексеевич

Русский поэт, писатель и публицист. Родился в Немирове (Украина). Редактор и издатель журнала «Современник» (1847–1866), с 1868 г. – редактор (совместно с М.–Е. Салтыковым) журнала «Отечественные записки». Наиболее известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная дорога».

В середине XIX в. отдыхал в Мурино (Всеволожский р-н). Летом 1876 г. неоднократно бывал в Гатчине. Пять месяцев жил на даче С. П. Боткина, находившейся на Люцевской ул., 2 (не сохранилась, ныне участок дома № 5 по ул. Чкалова). Приезжал на охоту в гатчинские леса. По данным краеведа Н. Лбовского, бывал в Сиверской (Гатчинский р-н). Останавливался на даче по Дерновскому пр., ныне угол ул. Куйбышева и Белогорского шоссе, проезжая в 1860 г. на медвежью охоту. Гостил у друга Н. К. Михайловского, жившего долгие годы в Любани (Тосненский р-н).

Также бывал в Ропше, Оржицах (пос. и дер. Ломоносов...

Некрасов Николай Алексеевич

Русский поэт, писатель и публицист. Родился в Немирове (Украина). Редактор и издатель журнала «Современник» (1847–1866), с 1868 г. – редактор (совместно с М.–Е. Салтыковым) журнала «Отечественные записки». Наиболее известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная дорога».

В середине XIX в. отдыхал в Мурино (Всеволожский р-н). Летом 1876 г. неоднократно бывал в Гатчине. Пять месяцев жил на даче С. П. Боткина, находившейся на Люцевской ул., 2 (не сохранилась, ныне участок дома № 5 по ул. Чкалова). Приезжал на охоту в гатчинские леса. По данным краеведа Н. Лбовского, бывал в Сиверской (Гатчинский р-н). Останавливался на даче по Дерновскому пр., ныне угол ул. Куйбышева и Белогорского шоссе, проезжая в 1860 г. на медвежью охоту. Гостил у друга Н. К. Михайловского, жившего долгие годы в Любани (Тосненский р-н).

Также бывал в Ропше, Оржицах (пос. и дер. Ломоносов...

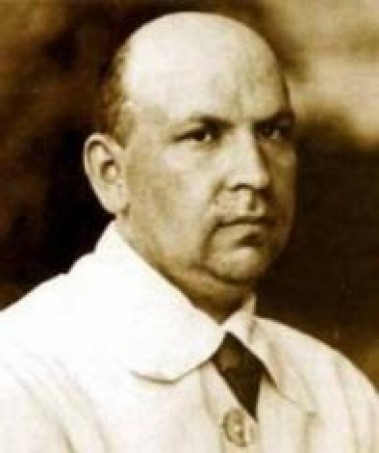

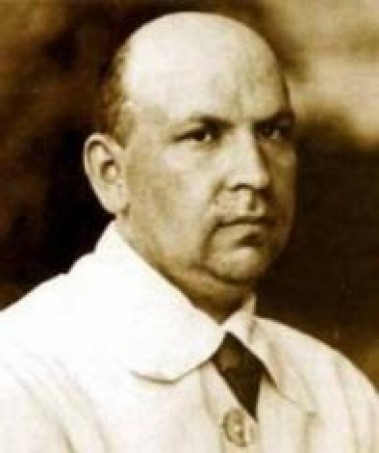

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

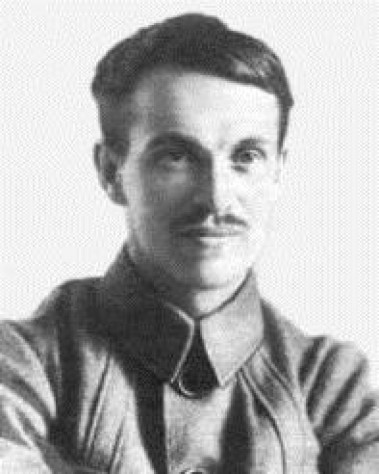

Нумеров Борис Васильевич

Российский астроном, организатор науки, член-корреспондент АН СССР (1939). Родился в Новгороде. Основатель и директор (1919–1923) Вычислительного института при Всероссийском астрономическом союзе и Астрономического института (с 1943 г. Институт теоретической астрономии АН СССР; директор в 1924–1936). С 1926–1928 гг. директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. Инициатор и участник строительства первой в СССР астрофизической обсерватории (1932). Профессор ЛГУ и Горного института (с 1924). Основные труды по астрометрии, небесной механике и геофизике. Предложил новый метод для определения орбит и меняющихся координат малых планет. Разработал новые методы и приборы гравиметрической разведки. Создал школу в области теоретической астрономии. В 1937 г. был репрессирован, в 1941 г. расстрелян.

С 1922 г. жизнь Б.В. Нумерова была тесно связана с Любанью(Тосненский р-н), где жили его родные - мать Анна Ивановна, братья, сестры, а затем дети и внуки. В Тосненском историко-краев...

Нумеров Борис Васильевич

Российский астроном, организатор науки, член-корреспондент АН СССР (1939). Родился в Новгороде. Основатель и директор (1919–1923) Вычислительного института при Всероссийском астрономическом союзе и Астрономического института (с 1943 г. Институт теоретической астрономии АН СССР; директор в 1924–1936). С 1926–1928 гг. директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. Инициатор и участник строительства первой в СССР астрофизической обсерватории (1932). Профессор ЛГУ и Горного института (с 1924). Основные труды по астрометрии, небесной механике и геофизике. Предложил новый метод для определения орбит и меняющихся координат малых планет. Разработал новые методы и приборы гравиметрической разведки. Создал школу в области теоретической астрономии. В 1937 г. был репрессирован, в 1941 г. расстрелян.

С 1922 г. жизнь Б.В. Нумерова была тесно связана с Любанью(Тосненский р-н), где жили его родные - мать Анна Ивановна, братья, сестры, а затем дети и внуки. В Тосненском историко-краев...

Панков Павел Петрович

Российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в пос. Усть-Ижоре (ныне тер. г. Санкт-Петербурга). Брат актрисы Т. Панковой. В 1947 г. актер Большого драматического театра. В 1951–1952 гг. выступал на сцене МДТ им. М. Н. Ермоловой в Москве, с 1952 г. был актером Театра имени Ленсовета, в 1956–1964 гг. Театра Комедии в Ленинграде. В 1965 г. был снова приглашен в БДТ. Роль Тетерева в легендарных товстоноговских «Мещанах» стала для него и дебютом, и триумфом. Снимался в кино и на телевидении.

Имел дачу в Любани (Тосненский р-н).

Панков Павел Петрович

Российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в пос. Усть-Ижоре (ныне тер. г. Санкт-Петербурга). Брат актрисы Т. Панковой. В 1947 г. актер Большого драматического театра. В 1951–1952 гг. выступал на сцене МДТ им. М. Н. Ермоловой в Москве, с 1952 г. был актером Театра имени Ленсовета, в 1956–1964 гг. Театра Комедии в Ленинграде. В 1965 г. был снова приглашен в БДТ. Роль Тетерева в легендарных товстоноговских «Мещанах» стала для него и дебютом, и триумфом. Снимался в кино и на телевидении.

Имел дачу в Любани (Тосненский р-н).

Кирилл

Схиепископ, викарий Новгородской епархии. В миру Васильев Косьма Васильевич, в схиме Макарий. Родился в дер. Губа Тихвинского уезда. В детстве работал водовозом в Антониево-Дымском монастыре (Бокситогорский р-н), пел в церковном хоре. В 1900 г. пострижен в мантию с именем Кирилл, монах Воскресенского миссионерского мужского монастыря Макариевской пустыни (Тосненский р-н), в 1901 г. рукоположен во иеромонаха. Некоторое время являлся настоятелем подворья пустыни (в Любани). В 1906 г. отца Кирилла назначили настоятелем самого Воскресенско-Макарьевского монастыря, где он и был возведен в 1910 г. в сан игумена. В июне 1921 г. здесь же в обители хиротонисан в епископа Любанского. В 1924 г. был арестован. По отбытии заключения вернулся в родную обитель и в ней оставался до закрытия в 1932 г. В 1929 г. он принял схиму с именем Макарий. Впоследствии, уйдя из монастыря, стал схиепископом-странником, занимался деятельностью катакомбного епископа пределах Новгородской и Петроградской губерний. Во...

Кирилл

Схиепископ, викарий Новгородской епархии. В миру Васильев Косьма Васильевич, в схиме Макарий. Родился в дер. Губа Тихвинского уезда. В детстве работал водовозом в Антониево-Дымском монастыре (Бокситогорский р-н), пел в церковном хоре. В 1900 г. пострижен в мантию с именем Кирилл, монах Воскресенского миссионерского мужского монастыря Макариевской пустыни (Тосненский р-н), в 1901 г. рукоположен во иеромонаха. Некоторое время являлся настоятелем подворья пустыни (в Любани). В 1906 г. отца Кирилла назначили настоятелем самого Воскресенско-Макарьевского монастыря, где он и был возведен в 1910 г. в сан игумена. В июне 1921 г. здесь же в обители хиротонисан в епископа Любанского. В 1924 г. был арестован. По отбытии заключения вернулся в родную обитель и в ней оставался до закрытия в 1932 г. В 1929 г. он принял схиму с именем Макарий. Впоследствии, уйдя из монастыря, стал схиепископом-странником, занимался деятельностью катакомбного епископа пределах Новгородской и Петроградской губерний. Во...

Клейн Александр (Рафаил) Соломонович

Поэт, писатель, драматург, искусствовед. Автор статей для мартиролога «Покаяния». Родился в Киеве. Студентом второго курса Ленинградского театрального института ушел добровольцем на фронт в составе 1-й Дивизии народного ополчения. В боях на Лужском рубеже был контужен и при выходе из окружения поздней осенью 1941 г. попал в плен в дер. Вороний Остров (Тосненский р-н). Чтобы скрыть национальность назвался Александром. Был в немецких лагерях в Любани (Тосненский р-н), в Чудово, в Гатчине, в дер. Вохоново (Гатчинский р-н). Здесь в качестве переводчика он два года проработал в «штатсгуте» – государственном имении, созданном немцами на основе бывшего совхоза для обеспечения армии продовольствием. После пятого, удачного побега в январе 1944 г., около дер. Березнево (Гатчинский р-н) был арестован СМЕРШ и приговорен к расстрелу, замененному 20 годами каторги. В 1955 г. амнистирован и реабилитирован. Остался жить в Воркуте, где стал один из организаторов литературного объединения при редакции г...

Клейн Александр (Рафаил) Соломонович

Поэт, писатель, драматург, искусствовед. Автор статей для мартиролога «Покаяния». Родился в Киеве. Студентом второго курса Ленинградского театрального института ушел добровольцем на фронт в составе 1-й Дивизии народного ополчения. В боях на Лужском рубеже был контужен и при выходе из окружения поздней осенью 1941 г. попал в плен в дер. Вороний Остров (Тосненский р-н). Чтобы скрыть национальность назвался Александром. Был в немецких лагерях в Любани (Тосненский р-н), в Чудово, в Гатчине, в дер. Вохоново (Гатчинский р-н). Здесь в качестве переводчика он два года проработал в «штатсгуте» – государственном имении, созданном немцами на основе бывшего совхоза для обеспечения армии продовольствием. После пятого, удачного побега в январе 1944 г., около дер. Березнево (Гатчинский р-н) был арестован СМЕРШ и приговорен к расстрелу, замененному 20 годами каторги. В 1955 г. амнистирован и реабилитирован. Остался жить в Воркуте, где стал один из организаторов литературного объединения при редакции г...

Клопов Анатолий Алексеевич

Российский общественный деятель, ученый. Чиновник Министерствафинансов. Занимался статистическими исследованиями российской хлебной торговли. С 1898 г. исполнял статистические исследования причин неурожаев по поручению лично императора Николая II. С этого времени вплоть до февраля 1917 г. посылал письма и записки по различным вопросам непосредственно императору, выступая, таким образом, в качестве его негласного советника.

Владелец имения Анатолиевка вблизи станции Любань (ныне Тосненский р-н), в котором жил с семьей до 1920 г. Имение размером в 50 дес. было приобретено в 1900 г. Оно было выделено в Пельгорской волости из пустоши Чудля (ныне Тосненский р-н). Активно участвовал в общественной жизни Новгородского уезда (часть территории которого ныне входит в состав Тосненского р-на). Организовал Добросельское народное общество. Общество было создано «для поднятия благосостояния местного населения». На его базе был создан народный хор, театральный кружок, проводились образовательные экс...

Клопов Анатолий Алексеевич

Российский общественный деятель, ученый. Чиновник Министерствафинансов. Занимался статистическими исследованиями российской хлебной торговли. С 1898 г. исполнял статистические исследования причин неурожаев по поручению лично императора Николая II. С этого времени вплоть до февраля 1917 г. посылал письма и записки по различным вопросам непосредственно императору, выступая, таким образом, в качестве его негласного советника.

Владелец имения Анатолиевка вблизи станции Любань (ныне Тосненский р-н), в котором жил с семьей до 1920 г. Имение размером в 50 дес. было приобретено в 1900 г. Оно было выделено в Пельгорской волости из пустоши Чудля (ныне Тосненский р-н). Активно участвовал в общественной жизни Новгородского уезда (часть территории которого ныне входит в состав Тосненского р-на). Организовал Добросельское народное общество. Общество было создано «для поднятия благосостояния местного населения». На его базе был создан народный хор, театральный кружок, проводились образовательные экс...

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Коровин Константин Алексеевич

Русский живописец и театральный художник. Родился в Москве в купеческой семье. Окончил Московское училища живописи, ваяния и зодчества. В 1900–х гг. работал в театре, создавал эскизы костюмов и декорации к драматическим постановкам, а также операм и балетам. Участвовал в выставках художников разных направлений и объединений – передвижников, «Мира искусства», «Союза 36», Союза русских художников. С 1901 г. К. А. Коровин вместе с В. А. Серовым, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. После Октябрьской революции в России, активно занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключенных, продолжил сотрудничать с театром. В 1923 г. поселился во Франции. Скончался в Париже.

Часто гостил в доме В. П. Лобачева – на Розовой даче в Сиверской (Гатчинский р-н, Церковная улица). В 1902 г., при остановке московского поезда в Любани (Тосненский р-н), в станционном буфете встречался с В. А. Серовым. Посетил у...

Коровин Константин Алексеевич

Русский живописец и театральный художник. Родился в Москве в купеческой семье. Окончил Московское училища живописи, ваяния и зодчества. В 1900–х гг. работал в театре, создавал эскизы костюмов и декорации к драматическим постановкам, а также операм и балетам. Участвовал в выставках художников разных направлений и объединений – передвижников, «Мира искусства», «Союза 36», Союза русских художников. С 1901 г. К. А. Коровин вместе с В. А. Серовым, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. После Октябрьской революции в России, активно занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключенных, продолжил сотрудничать с театром. В 1923 г. поселился во Франции. Скончался в Париже.

Часто гостил в доме В. П. Лобачева – на Розовой даче в Сиверской (Гатчинский р-н, Церковная улица). В 1902 г., при остановке московского поезда в Любани (Тосненский р-н), в станционном буфете встречался с В. А. Серовым. Посетил у...

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Куропаткин Алексей Николаевич

Российский военный деятель, генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902), член Государственного совета. Родился в дер. Шешурино (ныне Тверская обл.). Участник военных экспедиций в Туркестан (1860–1880), Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1918) войн. Занимал пост Военного министра (1898–1904). Во время Русско-японской войны являлся главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. В годы Первой мировой войны командовал Северным фронтом (1916). С июня 1917 г. – генерал-губернатор Туркестана. В литературе его деятельность как полководца получила негативную оценку, а как организатора – позитивную.

В начале 1904 г. торжественные проводы на фронт А. Н. Куропаткина состоялись на станции Любань (Тосненский р-н).

Имел дачу на месте форт Ино (ныне Приветнинское, Выборгский р-н). В годы Первой мировой войны дача была переоборудована под временный госпиталь. Сохранилась лестница бывшей дачи А. Н....

Куропаткин Алексей Николаевич

Российский военный деятель, генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902), член Государственного совета. Родился в дер. Шешурино (ныне Тверская обл.). Участник военных экспедиций в Туркестан (1860–1880), Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1918) войн. Занимал пост Военного министра (1898–1904). Во время Русско-японской войны являлся главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. В годы Первой мировой войны командовал Северным фронтом (1916). С июня 1917 г. – генерал-губернатор Туркестана. В литературе его деятельность как полководца получила негативную оценку, а как организатора – позитивную.

В начале 1904 г. торжественные проводы на фронт А. Н. Куропаткина состоялись на станции Любань (Тосненский р-н).

Имел дачу на месте форт Ино (ныне Приветнинское, Выборгский р-н). В годы Первой мировой войны дача была переоборудована под временный госпиталь. Сохранилась лестница бывшей дачи А. Н....

Леонтьев Константин Николаевич

Русский писатель, религиозный философ, литератор, дипломат, врач. Родился в с. Кудиново (ныне Колужская обл.). Служил военным лекарем во время Крымской войны (1853–1856). В 1863–1873 гг. – консул в ряде греческих гордов. В 1880–1887 гг. цензор в Москве. Незадолго до смерти постригся в монахи с именем Климент. Автор ряда повестей и очерков («Из жизни христиан в Турции), известность приобрелстатьями о практической политике и на культурно-исторические темы («Восток, Россия и Славянство»), а также литературно-крититческими этюдами («О романах графа Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние».

В марте 1878 г. переселился в Любань (Тосненский р-н).

Леонтьев Константин Николаевич

Русский писатель, религиозный философ, литератор, дипломат, врач. Родился в с. Кудиново (ныне Колужская обл.). Служил военным лекарем во время Крымской войны (1853–1856). В 1863–1873 гг. – консул в ряде греческих гордов. В 1880–1887 гг. цензор в Москве. Незадолго до смерти постригся в монахи с именем Климент. Автор ряда повестей и очерков («Из жизни христиан в Турции), известность приобрелстатьями о практической политике и на культурно-исторические темы («Восток, Россия и Славянство»), а также литературно-крититческими этюдами («О романах графа Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние».

В марте 1878 г. переселился в Любань (Тосненский р-н).

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Нарбут Георгий (Егор) Иванович

Украинский и российскийхудожник-график, иллюстратор. Родился на хуторе Нарбутовка (ныне Сумская обл. Украины). В 1906 г. по окончании гимназии, Г. Нарбут переехал в Санкт-Петербурги поступил в Петербургский университетна факультетвосточных языков, а вскоре перевелся на филологический факультет, гдеорганизовал в вечерние часы занятия рисунком.

В1910 г. – член художественного объединения «Мир искусства». В 1911 г. работал над иллюстрациями к басням И. Крыловаи оформлением сказки Г. X. Андерсена«Соловей» (1912). Обложка «Соловья», одна из лучших работ художника. В 1917 г. был напечатан первый денежный знак Украинской Народной Республики – купюра достоинством в 100 карбованцев, автором оформления которого был Г. И. Нарбут.

Исполнил в 1914 г. по просьбе А. В. Болотова первую марку возрожденного издательства видовых открыток при Любанском обществе попеченья о бедных, гдебыл изображен пеликан, кормящий птенцов своей кровью.

Нарбут Георгий (Егор) Иванович

Украинский и российскийхудожник-график, иллюстратор. Родился на хуторе Нарбутовка (ныне Сумская обл. Украины). В 1906 г. по окончании гимназии, Г. Нарбут переехал в Санкт-Петербурги поступил в Петербургский университетна факультетвосточных языков, а вскоре перевелся на филологический факультет, гдеорганизовал в вечерние часы занятия рисунком.

В1910 г. – член художественного объединения «Мир искусства». В 1911 г. работал над иллюстрациями к басням И. Крыловаи оформлением сказки Г. X. Андерсена«Соловей» (1912). Обложка «Соловья», одна из лучших работ художника. В 1917 г. был напечатан первый денежный знак Украинской Народной Республики – купюра достоинством в 100 карбованцев, автором оформления которого был Г. И. Нарбут.

Исполнил в 1914 г. по просьбе А. В. Болотова первую марку возрожденного издательства видовых открыток при Любанском обществе попеченья о бедных, гдебыл изображен пеликан, кормящий птенцов своей кровью.

Некрасов Николай Алексеевич

Русский поэт, писатель и публицист. Родился в Немирове (Украина). Редактор и издатель журнала «Современник» (1847–1866), с 1868 г. – редактор (совместно с М.–Е. Салтыковым) журнала «Отечественные записки». Наиболее известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная дорога».

В середине XIX в. отдыхал в Мурино (Всеволожский р-н). Летом 1876 г. неоднократно бывал в Гатчине. Пять месяцев жил на даче С. П. Боткина, находившейся на Люцевской ул., 2 (не сохранилась, ныне участок дома № 5 по ул. Чкалова). Приезжал на охоту в гатчинские леса. По данным краеведа Н. Лбовского, бывал в Сиверской (Гатчинский р-н). Останавливался на даче по Дерновскому пр., ныне угол ул. Куйбышева и Белогорского шоссе, проезжая в 1860 г. на медвежью охоту. Гостил у друга Н. К. Михайловского, жившего долгие годы в Любани (Тосненский р-н).

Также бывал в Ропше, Оржицах (пос. и дер. Ломоносов...

Некрасов Николай Алексеевич

Русский поэт, писатель и публицист. Родился в Немирове (Украина). Редактор и издатель журнала «Современник» (1847–1866), с 1868 г. – редактор (совместно с М.–Е. Салтыковым) журнала «Отечественные записки». Наиболее известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная дорога».

В середине XIX в. отдыхал в Мурино (Всеволожский р-н). Летом 1876 г. неоднократно бывал в Гатчине. Пять месяцев жил на даче С. П. Боткина, находившейся на Люцевской ул., 2 (не сохранилась, ныне участок дома № 5 по ул. Чкалова). Приезжал на охоту в гатчинские леса. По данным краеведа Н. Лбовского, бывал в Сиверской (Гатчинский р-н). Останавливался на даче по Дерновскому пр., ныне угол ул. Куйбышева и Белогорского шоссе, проезжая в 1860 г. на медвежью охоту. Гостил у друга Н. К. Михайловского, жившего долгие годы в Любани (Тосненский р-н).

Также бывал в Ропше, Оржицах (пос. и дер. Ломоносов...

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нумеров Борис Васильевич

Российский астроном, организатор науки, член-корреспондент АН СССР (1939). Родился в Новгороде. Основатель и директор (1919–1923) Вычислительного института при Всероссийском астрономическом союзе и Астрономического института (с 1943 г. Институт теоретической астрономии АН СССР; директор в 1924–1936). С 1926–1928 гг. директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. Инициатор и участник строительства первой в СССР астрофизической обсерватории (1932). Профессор ЛГУ и Горного института (с 1924). Основные труды по астрометрии, небесной механике и геофизике. Предложил новый метод для определения орбит и меняющихся координат малых планет. Разработал новые методы и приборы гравиметрической разведки. Создал школу в области теоретической астрономии. В 1937 г. был репрессирован, в 1941 г. расстрелян.

С 1922 г. жизнь Б.В. Нумерова была тесно связана с Любанью(Тосненский р-н), где жили его родные - мать Анна Ивановна, братья, сестры, а затем дети и внуки. В Тосненском историко-краев...

Нумеров Борис Васильевич

Российский астроном, организатор науки, член-корреспондент АН СССР (1939). Родился в Новгороде. Основатель и директор (1919–1923) Вычислительного института при Всероссийском астрономическом союзе и Астрономического института (с 1943 г. Институт теоретической астрономии АН СССР; директор в 1924–1936). С 1926–1928 гг. директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. Инициатор и участник строительства первой в СССР астрофизической обсерватории (1932). Профессор ЛГУ и Горного института (с 1924). Основные труды по астрометрии, небесной механике и геофизике. Предложил новый метод для определения орбит и меняющихся координат малых планет. Разработал новые методы и приборы гравиметрической разведки. Создал школу в области теоретической астрономии. В 1937 г. был репрессирован, в 1941 г. расстрелян.

С 1922 г. жизнь Б.В. Нумерова была тесно связана с Любанью(Тосненский р-н), где жили его родные - мать Анна Ивановна, братья, сестры, а затем дети и внуки. В Тосненском историко-краев...

Панков Павел Петрович

Российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в пос. Усть-Ижоре (ныне тер. г. Санкт-Петербурга). Брат актрисы Т. Панковой. В 1947 г. актер Большого драматического театра. В 1951–1952 гг. выступал на сцене МДТ им. М. Н. Ермоловой в Москве, с 1952 г. был актером Театра имени Ленсовета, в 1956–1964 гг. Театра Комедии в Ленинграде. В 1965 г. был снова приглашен в БДТ. Роль Тетерева в легендарных товстоноговских «Мещанах» стала для него и дебютом, и триумфом. Снимался в кино и на телевидении.

Имел дачу в Любани (Тосненский р-н).

Панков Павел Петрович

Российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в пос. Усть-Ижоре (ныне тер. г. Санкт-Петербурга). Брат актрисы Т. Панковой. В 1947 г. актер Большого драматического театра. В 1951–1952 гг. выступал на сцене МДТ им. М. Н. Ермоловой в Москве, с 1952 г. был актером Театра имени Ленсовета, в 1956–1964 гг. Театра Комедии в Ленинграде. В 1965 г. был снова приглашен в БДТ. Роль Тетерева в легендарных товстоноговских «Мещанах» стала для него и дебютом, и триумфом. Снимался в кино и на телевидении.

Имел дачу в Любани (Тосненский р-н).