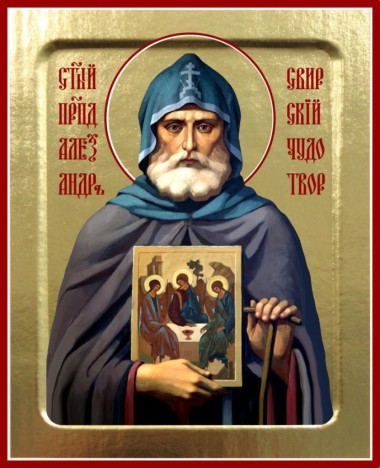

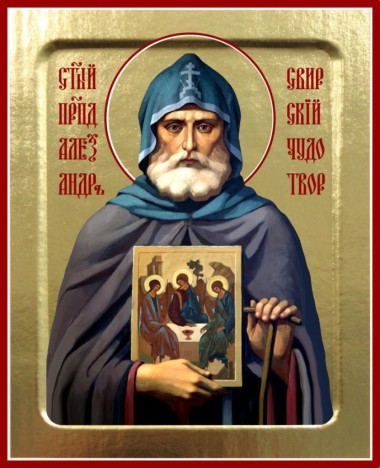

Александр Свирский

Святой русской православной церкви (преподобный), игумен, основатель Александро-Свирского монастыря. В миру Амос. Родился в дер. Мандера (ур., Лодейнопольский р-н) на берегу р. Ояти. Послушник Валаамского монастыря, в 1474 г. принял монашеский постриг с именем Александр. В 1487 г. покинул архипелаг и стал жить отшельником в лесу на уединенном острове, впоследствии названный Святым, расположенный неподалеку от Олонца и р. Свирь. Несколько лет жил в уединении, но вскоре стали к нему приходить монашествующие и селится рядом. В 1506 г. был утвержден игуменом вновь образованной Троицкой обители. Через девять лет основал в трехстах метрах от первой вторую – Преображенскую. Со временем здесь образовалась обитель, ныне известная как Александро-Свирский монастырь (дер. Старая Слобода, Лодейнопольский р-н). В 1547 г. был причислен к лику святых.

Александр Свирский

Святой русской православной церкви (преподобный), игумен, основатель Александро-Свирского монастыря. В миру Амос. Родился в дер. Мандера (ур., Лодейнопольский р-н) на берегу р. Ояти. Послушник Валаамского монастыря, в 1474 г. принял монашеский постриг с именем Александр. В 1487 г. покинул архипелаг и стал жить отшельником в лесу на уединенном острове, впоследствии названный Святым, расположенный неподалеку от Олонца и р. Свирь. Несколько лет жил в уединении, но вскоре стали к нему приходить монашествующие и селится рядом. В 1506 г. был утвержден игуменом вновь образованной Троицкой обители. Через девять лет основал в трехстах метрах от первой вторую – Преображенскую. Со временем здесь образовалась обитель, ныне известная как Александро-Свирский монастырь (дер. Старая Слобода, Лодейнопольский р-н). В 1547 г. был причислен к лику святых.

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года). Дочь великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV. Внучка английской королевы Виктории. Родилась в г. Дармштадте (Германия).

Императрица занималась благотворительной деятельностью.После Февральской революции, в марте 1917 г. арестована, выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где по постановлению Уральского областного совета расстреляна вместе со всей Царской семьей.

Александра Федоровна имела в Луге дачу, которую ей подарила Е.

П. Шестакова, жена действительного статского советника. В лужской «Светелке», расположенной на южном берегу Теплого ручья, в сосновом лесу, императрица устроила лазарет, которому присвоили № 1 по Луге и Лужскому уезду (ныне Лужский пер. 1). В лазарет поочередно командировались ученицы Школы народного искусства. Александра Федоровна неоднократно посещала этот лазарет. Императрица благословила лазарет иконой св. Пантелеймона-целителя.

В 1903 г. стала покровительницей приюта «Братства Ц...

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года). Дочь великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV. Внучка английской королевы Виктории. Родилась в г. Дармштадте (Германия).

Императрица занималась благотворительной деятельностью.После Февральской революции, в марте 1917 г. арестована, выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где по постановлению Уральского областного совета расстреляна вместе со всей Царской семьей.

Александра Федоровна имела в Луге дачу, которую ей подарила Е.

П. Шестакова, жена действительного статского советника. В лужской «Светелке», расположенной на южном берегу Теплого ручья, в сосновом лесу, императрица устроила лазарет, которому присвоили № 1 по Луге и Лужскому уезду (ныне Лужский пер. 1). В лазарет поочередно командировались ученицы Школы народного искусства. Александра Федоровна неоднократно посещала этот лазарет. Императрица благословила лазарет иконой св. Пантелеймона-целителя.

В 1903 г. стала покровительницей приюта «Братства Ц...

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга российского императора Николая I, мать Александра II. Урожденная Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III.

В собственности Александры Федоровны входили мызы и деревни на территории современных Ломоносовского, Лужского, Сланцевского районов.

В 1826 г. ей была подарена мыза Ропша (Ломоносовский р-н). В 1852 г. императрица открыла сельское училище. Впоследствии усадьбу в Ропше императрица подарила для создания в ней больницы. В школьной библиотеке поселка Александре Федоровне посвящена экспозиция.

Вместе с императорским двором часто проживала в Гатчине, где во дворце имела личные покои. В 1830 г. одобрила проект о создании в Гатчинском воспитательном доме музыкального класса.

В августе 1900 г. присутствовала на военных маневрах в окрестностях Луги.

В 1833 г. с сыном и братом мужа посетила Мурино, откуда проехалась до дер. Лаврики (Всеволожский р-н).

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга российского императора Николая I, мать Александра II. Урожденная Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III.

В собственности Александры Федоровны входили мызы и деревни на территории современных Ломоносовского, Лужского, Сланцевского районов.

В 1826 г. ей была подарена мыза Ропша (Ломоносовский р-н). В 1852 г. императрица открыла сельское училище. Впоследствии усадьбу в Ропше императрица подарила для создания в ней больницы. В школьной библиотеке поселка Александре Федоровне посвящена экспозиция.

Вместе с императорским двором часто проживала в Гатчине, где во дворце имела личные покои. В 1830 г. одобрила проект о создании в Гатчинском воспитательном доме музыкального класса.

В августе 1900 г. присутствовала на военных маневрах в окрестностях Луги.

В 1833 г. с сыном и братом мужа посетила Мурино, откуда проехалась до дер. Лаврики (Всеволожский р-н).

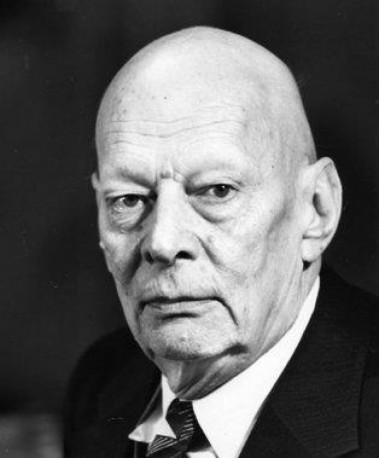

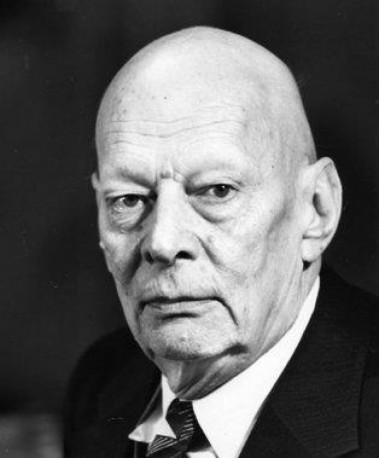

Александров Анатолий Петрович

Российский физик, академик (1953) и президент АН СССР (1975–1986), один из основателей отечественной ядерной энергетики. Родился в г. Тараща (Украина). Работал в Физико-техническом институте АН СССР. Им был разработан метод противоминной защиты кораблей, использовавшийся в период Великой Отечественной войны. В 1946–1955 гг. директор Института физических проблем АН СССР. С 1949 г. заместитель директора Лаборатории № 2 АН СССР (с 1955 Институт атомной энергии), в 1960–1988 гг. директор. Руководил работами по созданию энергетических установок для первых в мире атомных ледоколов и атомных подлодок. Основные труды в области ядерной физики, физики твердого тела, физики полимеров.

Благодаря А. П. Александрову в Сосновом Бору появились Научно-исследовательский технологический институт и Ленинградская атомная электростанция. В 1962 г. был издан приказ «О создании Государственной испытательной станции (ГИС) корабельных ядерных энергетических установок» в качестве филиала Института атомной э...

Александров Анатолий Петрович

Российский физик, академик (1953) и президент АН СССР (1975–1986), один из основателей отечественной ядерной энергетики. Родился в г. Тараща (Украина). Работал в Физико-техническом институте АН СССР. Им был разработан метод противоминной защиты кораблей, использовавшийся в период Великой Отечественной войны. В 1946–1955 гг. директор Института физических проблем АН СССР. С 1949 г. заместитель директора Лаборатории № 2 АН СССР (с 1955 Институт атомной энергии), в 1960–1988 гг. директор. Руководил работами по созданию энергетических установок для первых в мире атомных ледоколов и атомных подлодок. Основные труды в области ядерной физики, физики твердого тела, физики полимеров.

Благодаря А. П. Александрову в Сосновом Бору появились Научно-исследовательский технологический институт и Ленинградская атомная электростанция. В 1962 г. был издан приказ «О создании Государственной испытательной станции (ГИС) корабельных ядерных энергетических установок» в качестве филиала Института атомной э...

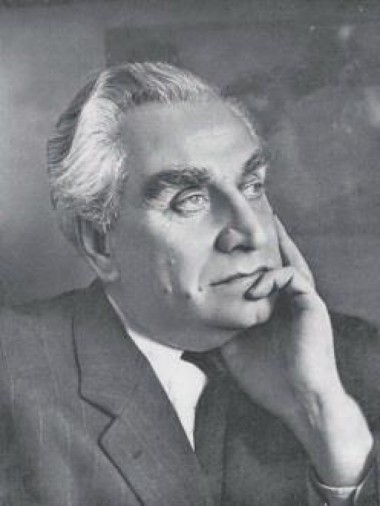

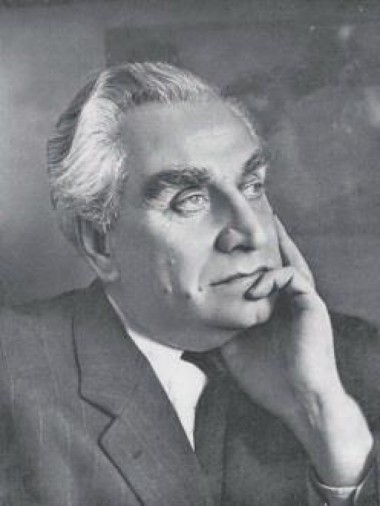

Александров Григорий Васильевич

Российский кинорежиссер, актер, сценарист. Настоящая фамилия Мормоненко. Народный артист СССР (1948). Родился в Екатеринбурге. Учился на режиссерских курсах при Губнаробразе. В 1921–1924 гг. – актер Первого Рабочего театра Пролеткульта в Москве. Играл в спектаклях С. М. Эйзенштейна, в кино был его ассистентом и сорежиссером. В 1930-е гг. начал самостоятельную постановочную деятельность. Стал основоположником жанра отечественной музыкальной комедии: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947) и др.

Выступал в кинотеатре «Современник» г. Сосновый Бор (Ломоносовский р-н).

Александров Григорий Васильевич

Российский кинорежиссер, актер, сценарист. Настоящая фамилия Мормоненко. Народный артист СССР (1948). Родился в Екатеринбурге. Учился на режиссерских курсах при Губнаробразе. В 1921–1924 гг. – актер Первого Рабочего театра Пролеткульта в Москве. Играл в спектаклях С. М. Эйзенштейна, в кино был его ассистентом и сорежиссером. В 1930-е гг. начал самостоятельную постановочную деятельность. Стал основоположником жанра отечественной музыкальной комедии: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947) и др.

Выступал в кинотеатре «Современник» г. Сосновый Бор (Ломоносовский р-н).

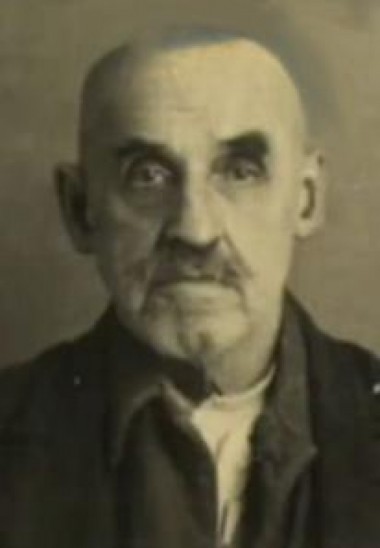

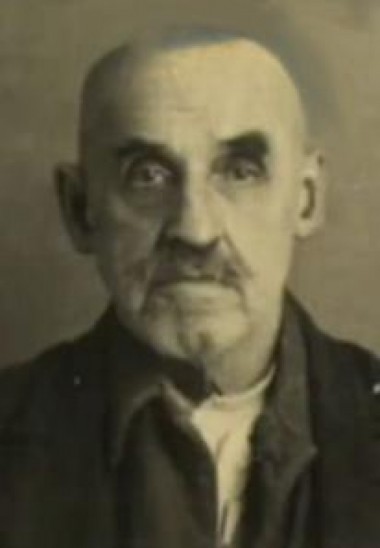

Александров Павел Александрович

Российский юрист, статский советник. Родился в г. Санкт-Петербурге. Длительное время служил в Петербургском окружном суде – с 1897 г. следователем, с 1909 г. следователем по важнейшим делам. Будучи высококвалифицированным криминалистом, расследовал самые сенсационные преступления конца XIX - начала XX вв., получившие широкое освещение в российской прессе. В частности, расследовал дела о покушении на премьер-министра С. Ю. Витте, об отравлении доктором Панченко Бутурлина, об убийстве артистки Тимме, дела Орлова-Давыдова и артистки Пуаре, дело аферистки Ольги Штейн и др. После Февральской революции 1917 г. был откомандирован в Чрезвычайную следственную комиссию, производил расследование деятельности "Союза русского народа", занимался рассмотрением дел И. Ф. Манасевича-Мануйлова, С. П. Белецкого, А. Д. Протопопова и др. В июле 1917 г. направлен в следственную комиссию по расследованию событий 3-5 июля в Петрограде. Провел предварительное (досудебное) расследование по обвинению большевистс...

Александров Павел Александрович

Российский юрист, статский советник. Родился в г. Санкт-Петербурге. Длительное время служил в Петербургском окружном суде – с 1897 г. следователем, с 1909 г. следователем по важнейшим делам. Будучи высококвалифицированным криминалистом, расследовал самые сенсационные преступления конца XIX - начала XX вв., получившие широкое освещение в российской прессе. В частности, расследовал дела о покушении на премьер-министра С. Ю. Витте, об отравлении доктором Панченко Бутурлина, об убийстве артистки Тимме, дела Орлова-Давыдова и артистки Пуаре, дело аферистки Ольги Штейн и др. После Февральской революции 1917 г. был откомандирован в Чрезвычайную следственную комиссию, производил расследование деятельности "Союза русского народа", занимался рассмотрением дел И. Ф. Манасевича-Мануйлова, С. П. Белецкого, А. Д. Протопопова и др. В июле 1917 г. направлен в следственную комиссию по расследованию событий 3-5 июля в Петрограде. Провел предварительное (досудебное) расследование по обвинению большевистс...

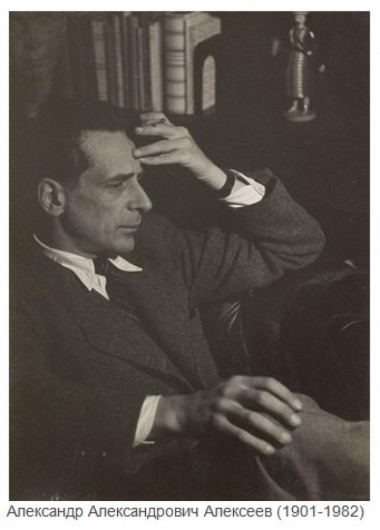

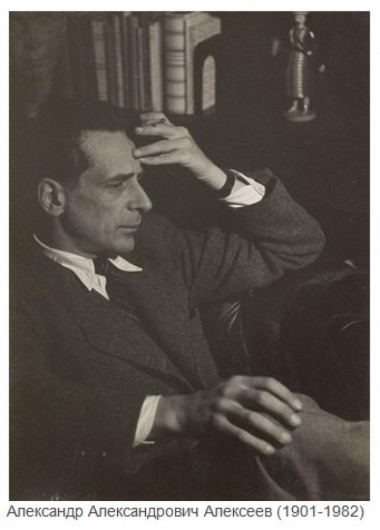

Алексеев Александр Александрович

Русско–французский художник–график, книжный иллюстратор, аниматор. Изобретатель игольчатого экрана. Родился в г. Казань. В 1912–1917 гг. учился в Первом кадетском морском корпусе в Петербурге. В 1921 г. обосновался в Париже, став учеником и помощником С. Судейкина.

Среди значительных графических работ Алексеева–иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (1950), «Сказкам» Э. Т. А. Гофмана (1960), «Искушению Запада» А. Мальро (1979). В общей сложности с иллюстрациями вышло около пятидесяти книг. Особое место в его творческом наследии занимает цикл иллюстраций к «Анне Карениной» Л. Н. Толстой, выполненный в 1951–1957 гг. Это издание было выпущено в Париже в 1997 г. тиражом 20 экз. в виде папки эстампов.

Вместе с семьей с 1908 г. вплоть до начала войны 1914 г. проживал в Гатчине. В своих воспоминаниях описал гатчинскую квартиру,дом,двор.

Алексеев Александр Александрович

Русско–французский художник–график, книжный иллюстратор, аниматор. Изобретатель игольчатого экрана. Родился в г. Казань. В 1912–1917 гг. учился в Первом кадетском морском корпусе в Петербурге. В 1921 г. обосновался в Париже, став учеником и помощником С. Судейкина.

Среди значительных графических работ Алексеева–иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (1950), «Сказкам» Э. Т. А. Гофмана (1960), «Искушению Запада» А. Мальро (1979). В общей сложности с иллюстрациями вышло около пятидесяти книг. Особое место в его творческом наследии занимает цикл иллюстраций к «Анне Карениной» Л. Н. Толстой, выполненный в 1951–1957 гг. Это издание было выпущено в Париже в 1997 г. тиражом 20 экз. в виде папки эстампов.

Вместе с семьей с 1908 г. вплоть до начала войны 1914 г. проживал в Гатчине. В своих воспоминаниях описал гатчинскую квартиру,дом,двор.

Алексеев Фома Алексеевич

Ямбургский купец, благотворитель, крупный землевладелец Ямбургского уезда, потомственный почетныйпопечитель Ямбургского городского училища (1903), церковный староста. Ему принадлежали большие участки земли в окрестностях дер. Хотыницы и Голятицы, пустошь Ухорская (ныне терр. Волосовского р–на), а также крупнейшее предприятие в округе –Голятицкий лесопильный и известковый завод. Выделил землю и материалы для постройки Хотыницкой земской больницы (1900), попечителем которой он был до самой смерти. Неоднократно избирался гласным уездного земского собрания. В последние годы жизни входил в состав ревизионной и дорожной комиссий уездного земства, а также был членом Ямбургского уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности.

Похоронен на кладбище близ церкви Св. Екатерины в дер. Каложицы(Волосовский район). Его портрет был помещен Ямбургским земством в земской школе.

Алексеев Фома Алексеевич

Ямбургский купец, благотворитель, крупный землевладелец Ямбургского уезда, потомственный почетныйпопечитель Ямбургского городского училища (1903), церковный староста. Ему принадлежали большие участки земли в окрестностях дер. Хотыницы и Голятицы, пустошь Ухорская (ныне терр. Волосовского р–на), а также крупнейшее предприятие в округе –Голятицкий лесопильный и известковый завод. Выделил землю и материалы для постройки Хотыницкой земской больницы (1900), попечителем которой он был до самой смерти. Неоднократно избирался гласным уездного земского собрания. В последние годы жизни входил в состав ревизионной и дорожной комиссий уездного земства, а также был членом Ямбургского уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности.

Похоронен на кладбище близ церкви Св. Екатерины в дер. Каложицы(Волосовский район). Его портрет был помещен Ямбургским земством в земской школе.

Алексей Николаевич

Наследник Цесаревич и Великий Князь, единственный сын императора Николая II. Родился в Петергофе. Рос умным, наблюдательным, восприимчивым, был дисциплинирован, замкнут и очень терпелив. Врожденная болезнь гемофилия наложила на него свой отпечаток и выработала в нём эти черты. Во время Первой Мировой войны Алексей, бывший по должности наследника шефом нескольких полков, с отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. п. Вместе с родителями и сёстрами расстрелян в Екатеринбурге.

Много раз путешествовал с родителями на яхте «Штандарт» в Финляндию. Во время путешествия они посещали Выборг и современный Выборгский р-н: Койвисто (г. Приморск), Урас (г. Высоцк), Йоханнес (пос. Советский), острова на северо-востоке Финского залива, а также о-в Сескар (Кингисеппский р-н).

Вновь построенный форт Красная Горка (Ломоносовский р-н), при крещении в 1912 г. был назван Алексеевским в честь цесаревича. Но название не прижилось, и даже во многих официальных документах форт продо...

Алексей Николаевич

Наследник Цесаревич и Великий Князь, единственный сын императора Николая II. Родился в Петергофе. Рос умным, наблюдательным, восприимчивым, был дисциплинирован, замкнут и очень терпелив. Врожденная болезнь гемофилия наложила на него свой отпечаток и выработала в нём эти черты. Во время Первой Мировой войны Алексей, бывший по должности наследника шефом нескольких полков, с отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. п. Вместе с родителями и сёстрами расстрелян в Екатеринбурге.

Много раз путешествовал с родителями на яхте «Штандарт» в Финляндию. Во время путешествия они посещали Выборг и современный Выборгский р-н: Койвисто (г. Приморск), Урас (г. Высоцк), Йоханнес (пос. Советский), острова на северо-востоке Финского залива, а также о-в Сескар (Кингисеппский р-н).

Вновь построенный форт Красная Горка (Ломоносовский р-н), при крещении в 1912 г. был назван Алексеевским в честь цесаревича. Но название не прижилось, и даже во многих официальных документах форт продо...

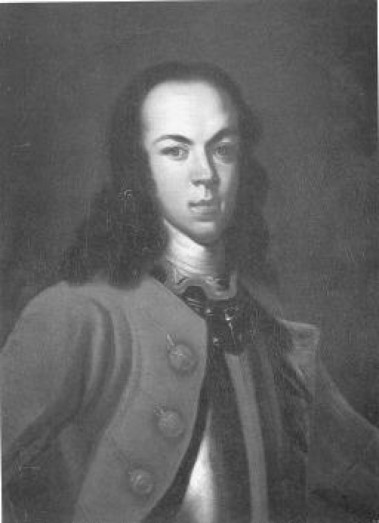

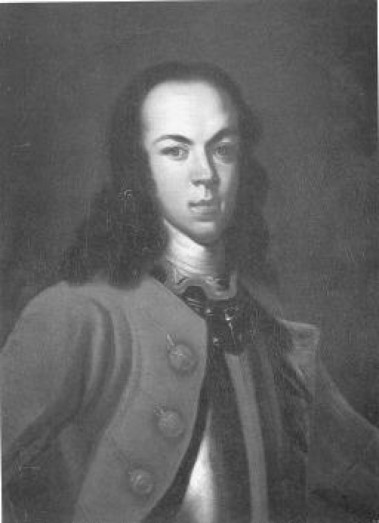

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Алексий (Алексей) Андреевич Ставровский

Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, кандидат богословия. Родился в с. Сижно Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Сланцевский р-н) в семье священника. В 1862 г. – священник церкви Клинического военного госпиталя в Санкт-Петербурге. В 1875 г. – протоиерей, с 1892 г. – благочинный Санкт-Петербургских и Новгородских церквей армейского ведомства. С августа 1896 г. – настоятель храма св. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе и благочинный С.-Петербургских морских церквей. Был законоучителем в ряде школ. Автор исторического описания храма, в котором служил, труда «Новое положение о служебных правах и окладах содержания военного и морского духовенства», издал «Полный сборник молитв». В августе 1918 г. был арестован, заключен в Кронштадтскую тюрьму. Расстрелян в числе других заложников на барже, впоследствии затопленной за Кронштадтом. Постановлением Священного Синода от 26 декабря 2001 г. его имя включено в Собор Новомучеников и Исповедников Российски...

Алексий (Алексей) Андреевич Ставровский

Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, кандидат богословия. Родился в с. Сижно Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Сланцевский р-н) в семье священника. В 1862 г. – священник церкви Клинического военного госпиталя в Санкт-Петербурге. В 1875 г. – протоиерей, с 1892 г. – благочинный Санкт-Петербургских и Новгородских церквей армейского ведомства. С августа 1896 г. – настоятель храма св. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе и благочинный С.-Петербургских морских церквей. Был законоучителем в ряде школ. Автор исторического описания храма, в котором служил, труда «Новое положение о служебных правах и окладах содержания военного и морского духовенства», издал «Полный сборник молитв». В августе 1918 г. был арестован, заключен в Кронштадтскую тюрьму. Расстрелян в числе других заложников на барже, впоследствии затопленной за Кронштадтом. Постановлением Священного Синода от 26 декабря 2001 г. его имя включено в Собор Новомучеников и Исповедников Российски...

Аленев Евгений Фёдорович

Русский композитор и пианист. Родился в Выборге. Семья Аленевых здесь проживала с 1816 г. и имела предприятие по продаже товаров из Голландии. Дом Аленевых находился на Екатерининской улице, 16 (ныне Крепостная). Учился в Петербургской консерватории. Жил между Выборгом и Петербургом, занимаясь преподавательской и композиторской деятельность. Из сочинений Аленева изданы около 60 романсов на стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Фета, Г. Гейне, пьесы для фортепиано, для скрипки и виолончели.

Умер в Выборге, похоронен на выборгском кладбище Ристимяки. Место захоронения не сохранилось. В честь композитора назван проезд в Выборге.

Аленев Евгений Фёдорович

Русский композитор и пианист. Родился в Выборге. Семья Аленевых здесь проживала с 1816 г. и имела предприятие по продаже товаров из Голландии. Дом Аленевых находился на Екатерининской улице, 16 (ныне Крепостная). Учился в Петербургской консерватории. Жил между Выборгом и Петербургом, занимаясь преподавательской и композиторской деятельность. Из сочинений Аленева изданы около 60 романсов на стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Фета, Г. Гейне, пьесы для фортепиано, для скрипки и виолончели.

Умер в Выборге, похоронен на выборгском кладбище Ристимяки. Место захоронения не сохранилось. В честь композитора назван проезд в Выборге.

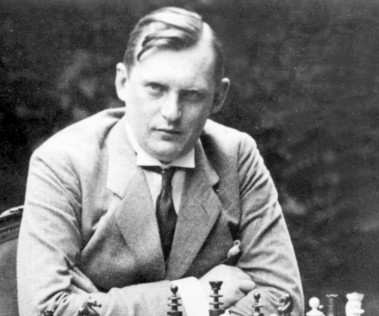

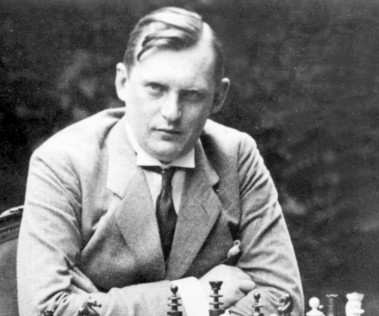

Алехин Александр Александрович

Российский и французский шахматист, первый победитель первенства РСФСР, IV чемпион мира. Родился в Москве. Известен атакующим и глубоким комбинационным стилем игры. Был непревзойденным мастером игры вслепую, многократно обновляя собственные достижения, лучшее из которых сеанс на 32 досках. Автор книг «Мои лучшие партии», «Международный шахматный турнир в Нью-Йорке 1927», «На путях к высшим шахматным достижениям (1924–1927)», «Ноттингем 1936» и др.

Давал сеанс одновременной игры в шахматы в Гатчине.

Алехин Александр Александрович

Российский и французский шахматист, первый победитель первенства РСФСР, IV чемпион мира. Родился в Москве. Известен атакующим и глубоким комбинационным стилем игры. Был непревзойденным мастером игры вслепую, многократно обновляя собственные достижения, лучшее из которых сеанс на 32 досках. Автор книг «Мои лучшие партии», «Международный шахматный турнир в Нью-Йорке 1927», «На путях к высшим шахматным достижениям (1924–1927)», «Ноттингем 1936» и др.

Давал сеанс одновременной игры в шахматы в Гатчине.

Аллер Самуил Иванович

Российский общественный деятель, действительный статский советник. Прослужив более 35-ти лет на государственной службе, он, по выходе в отставку, был депутатом по выборам дворянства Санкт-Петербургского уезда, а с 1846 г. до конца жизни, состоял гласным Санкт-петербургской городской думы, членом церковного совета евангелическо-лютеранской церкви св. Петра и более 40 лет членом комитета попечительного общества о тюрьмах. В двадцатых годах он издал: "Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге, или адресная книга на 1823 г.", "Руководство к отысканию жилищ по С.-Петербургу" и "Описание наводнения, бывшего в С.-Петербурге 7-го ноября 1824 г.".

Аллер Самуил Иванович

Российский общественный деятель, действительный статский советник. Прослужив более 35-ти лет на государственной службе, он, по выходе в отставку, был депутатом по выборам дворянства Санкт-Петербургского уезда, а с 1846 г. до конца жизни, состоял гласным Санкт-петербургской городской думы, членом церковного совета евангелическо-лютеранской церкви св. Петра и более 40 лет членом комитета попечительного общества о тюрьмах. В двадцатых годах он издал: "Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге, или адресная книга на 1823 г.", "Руководство к отысканию жилищ по С.-Петербургу" и "Описание наводнения, бывшего в С.-Петербурге 7-го ноября 1824 г.".

Альтман Моисей Семенович

Советский филолог, автор трудов по истории античной и русской литературы, сравнительному литературоведению. Родился в Улле Витебской губернии (ныне Белоруссия). Учился в Киевском и Азербайджанском университетах. В 1924 г. был командирован в Ленинград в Институт сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока. Занимался педагогической деятельностью в Ленинградском государственном университете, Академии художеств, Педагогическом институте. Осенью 1941 г. эвакуирован в Саратов. В 1942–1944 гг. был осужден. В 1947–1952 гг. работал в Государственной Публичной библиотеке.

В 1970-е гг. владелец небольшой части дома семьи Гаген-Торн в Большой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Альтман Моисей Семенович

Советский филолог, автор трудов по истории античной и русской литературы, сравнительному литературоведению. Родился в Улле Витебской губернии (ныне Белоруссия). Учился в Киевском и Азербайджанском университетах. В 1924 г. был командирован в Ленинград в Институт сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока. Занимался педагогической деятельностью в Ленинградском государственном университете, Академии художеств, Педагогическом институте. Осенью 1941 г. эвакуирован в Саратов. В 1942–1944 гг. был осужден. В 1947–1952 гг. работал в Государственной Публичной библиотеке.

В 1970-е гг. владелец небольшой части дома семьи Гаген-Торн в Большой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Альтшуллер Анатолий Яковлевич

Театральный критик, доктор искусствоведения, преподаватель. Родился в Петрограде. С 1939 г. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Островского. Прервал обучение в 1941 г., служил артиллеристом, войну закончил старшим лейтенантом. После демобилизации в 1945 г. окончил институт в 1948 г. Начал литературную и научную деятельность. С 1953 г. старший научный сотрудник, с 1962 г. заведующий сектором источниковедения и библиографии научно-исследовательского отдела Российского института истории искусств, с 1977 профессор. Автор 6 книг и более 200 публикаций.

Имел дачу под Лугой.

Альтшуллер Анатолий Яковлевич

Театральный критик, доктор искусствоведения, преподаватель. Родился в Петрограде. С 1939 г. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Островского. Прервал обучение в 1941 г., служил артиллеристом, войну закончил старшим лейтенантом. После демобилизации в 1945 г. окончил институт в 1948 г. Начал литературную и научную деятельность. С 1953 г. старший научный сотрудник, с 1962 г. заведующий сектором источниковедения и библиографии научно-исследовательского отдела Российского института истории искусств, с 1977 профессор. Автор 6 книг и более 200 публикаций.

Имел дачу под Лугой.

Александр Свирский

Святой русской православной церкви (преподобный), игумен, основатель Александро-Свирского монастыря. В миру Амос. Родился в дер. Мандера (ур., Лодейнопольский р-н) на берегу р. Ояти. Послушник Валаамского монастыря, в 1474 г. принял монашеский постриг с именем Александр. В 1487 г. покинул архипелаг и стал жить отшельником в лесу на уединенном острове, впоследствии названный Святым, расположенный неподалеку от Олонца и р. Свирь. Несколько лет жил в уединении, но вскоре стали к нему приходить монашествующие и селится рядом. В 1506 г. был утвержден игуменом вновь образованной Троицкой обители. Через девять лет основал в трехстах метрах от первой вторую – Преображенскую. Со временем здесь образовалась обитель, ныне известная как Александро-Свирский монастырь (дер. Старая Слобода, Лодейнопольский р-н). В 1547 г. был причислен к лику святых.

Александр Свирский

Святой русской православной церкви (преподобный), игумен, основатель Александро-Свирского монастыря. В миру Амос. Родился в дер. Мандера (ур., Лодейнопольский р-н) на берегу р. Ояти. Послушник Валаамского монастыря, в 1474 г. принял монашеский постриг с именем Александр. В 1487 г. покинул архипелаг и стал жить отшельником в лесу на уединенном острове, впоследствии названный Святым, расположенный неподалеку от Олонца и р. Свирь. Несколько лет жил в уединении, но вскоре стали к нему приходить монашествующие и селится рядом. В 1506 г. был утвержден игуменом вновь образованной Троицкой обители. Через девять лет основал в трехстах метрах от первой вторую – Преображенскую. Со временем здесь образовалась обитель, ныне известная как Александро-Свирский монастырь (дер. Старая Слобода, Лодейнопольский р-н). В 1547 г. был причислен к лику святых.

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года). Дочь великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV. Внучка английской королевы Виктории. Родилась в г. Дармштадте (Германия).

Императрица занималась благотворительной деятельностью.После Февральской революции, в марте 1917 г. арестована, выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где по постановлению Уральского областного совета расстреляна вместе со всей Царской семьей.

Александра Федоровна имела в Луге дачу, которую ей подарила Е.

П. Шестакова, жена действительного статского советника. В лужской «Светелке», расположенной на южном берегу Теплого ручья, в сосновом лесу, императрица устроила лазарет, которому присвоили № 1 по Луге и Лужскому уезду (ныне Лужский пер. 1). В лазарет поочередно командировались ученицы Школы народного искусства. Александра Федоровна неоднократно посещала этот лазарет. Императрица благословила лазарет иконой св. Пантелеймона-целителя.

В 1903 г. стала покровительницей приюта «Братства Ц...

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года). Дочь великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV. Внучка английской королевы Виктории. Родилась в г. Дармштадте (Германия).

Императрица занималась благотворительной деятельностью.После Февральской революции, в марте 1917 г. арестована, выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где по постановлению Уральского областного совета расстреляна вместе со всей Царской семьей.

Александра Федоровна имела в Луге дачу, которую ей подарила Е.

П. Шестакова, жена действительного статского советника. В лужской «Светелке», расположенной на южном берегу Теплого ручья, в сосновом лесу, императрица устроила лазарет, которому присвоили № 1 по Луге и Лужскому уезду (ныне Лужский пер. 1). В лазарет поочередно командировались ученицы Школы народного искусства. Александра Федоровна неоднократно посещала этот лазарет. Императрица благословила лазарет иконой св. Пантелеймона-целителя.

В 1903 г. стала покровительницей приюта «Братства Ц...

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга российского императора Николая I, мать Александра II. Урожденная Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III.

В собственности Александры Федоровны входили мызы и деревни на территории современных Ломоносовского, Лужского, Сланцевского районов.

В 1826 г. ей была подарена мыза Ропша (Ломоносовский р-н). В 1852 г. императрица открыла сельское училище. Впоследствии усадьбу в Ропше императрица подарила для создания в ней больницы. В школьной библиотеке поселка Александре Федоровне посвящена экспозиция.

Вместе с императорским двором часто проживала в Гатчине, где во дворце имела личные покои. В 1830 г. одобрила проект о создании в Гатчинском воспитательном доме музыкального класса.

В августе 1900 г. присутствовала на военных маневрах в окрестностях Луги.

В 1833 г. с сыном и братом мужа посетила Мурино, откуда проехалась до дер. Лаврики (Всеволожский р-н).

Александра Федоровна

Российская императрица, супруга российского императора Николая I, мать Александра II. Урожденная Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III.

В собственности Александры Федоровны входили мызы и деревни на территории современных Ломоносовского, Лужского, Сланцевского районов.

В 1826 г. ей была подарена мыза Ропша (Ломоносовский р-н). В 1852 г. императрица открыла сельское училище. Впоследствии усадьбу в Ропше императрица подарила для создания в ней больницы. В школьной библиотеке поселка Александре Федоровне посвящена экспозиция.

Вместе с императорским двором часто проживала в Гатчине, где во дворце имела личные покои. В 1830 г. одобрила проект о создании в Гатчинском воспитательном доме музыкального класса.

В августе 1900 г. присутствовала на военных маневрах в окрестностях Луги.

В 1833 г. с сыном и братом мужа посетила Мурино, откуда проехалась до дер. Лаврики (Всеволожский р-н).

Александров Анатолий Петрович

Российский физик, академик (1953) и президент АН СССР (1975–1986), один из основателей отечественной ядерной энергетики. Родился в г. Тараща (Украина). Работал в Физико-техническом институте АН СССР. Им был разработан метод противоминной защиты кораблей, использовавшийся в период Великой Отечественной войны. В 1946–1955 гг. директор Института физических проблем АН СССР. С 1949 г. заместитель директора Лаборатории № 2 АН СССР (с 1955 Институт атомной энергии), в 1960–1988 гг. директор. Руководил работами по созданию энергетических установок для первых в мире атомных ледоколов и атомных подлодок. Основные труды в области ядерной физики, физики твердого тела, физики полимеров.

Благодаря А. П. Александрову в Сосновом Бору появились Научно-исследовательский технологический институт и Ленинградская атомная электростанция. В 1962 г. был издан приказ «О создании Государственной испытательной станции (ГИС) корабельных ядерных энергетических установок» в качестве филиала Института атомной э...

Александров Анатолий Петрович

Российский физик, академик (1953) и президент АН СССР (1975–1986), один из основателей отечественной ядерной энергетики. Родился в г. Тараща (Украина). Работал в Физико-техническом институте АН СССР. Им был разработан метод противоминной защиты кораблей, использовавшийся в период Великой Отечественной войны. В 1946–1955 гг. директор Института физических проблем АН СССР. С 1949 г. заместитель директора Лаборатории № 2 АН СССР (с 1955 Институт атомной энергии), в 1960–1988 гг. директор. Руководил работами по созданию энергетических установок для первых в мире атомных ледоколов и атомных подлодок. Основные труды в области ядерной физики, физики твердого тела, физики полимеров.

Благодаря А. П. Александрову в Сосновом Бору появились Научно-исследовательский технологический институт и Ленинградская атомная электростанция. В 1962 г. был издан приказ «О создании Государственной испытательной станции (ГИС) корабельных ядерных энергетических установок» в качестве филиала Института атомной э...

Александров Григорий Васильевич

Российский кинорежиссер, актер, сценарист. Настоящая фамилия Мормоненко. Народный артист СССР (1948). Родился в Екатеринбурге. Учился на режиссерских курсах при Губнаробразе. В 1921–1924 гг. – актер Первого Рабочего театра Пролеткульта в Москве. Играл в спектаклях С. М. Эйзенштейна, в кино был его ассистентом и сорежиссером. В 1930-е гг. начал самостоятельную постановочную деятельность. Стал основоположником жанра отечественной музыкальной комедии: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947) и др.

Выступал в кинотеатре «Современник» г. Сосновый Бор (Ломоносовский р-н).

Александров Григорий Васильевич

Российский кинорежиссер, актер, сценарист. Настоящая фамилия Мормоненко. Народный артист СССР (1948). Родился в Екатеринбурге. Учился на режиссерских курсах при Губнаробразе. В 1921–1924 гг. – актер Первого Рабочего театра Пролеткульта в Москве. Играл в спектаклях С. М. Эйзенштейна, в кино был его ассистентом и сорежиссером. В 1930-е гг. начал самостоятельную постановочную деятельность. Стал основоположником жанра отечественной музыкальной комедии: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947) и др.

Выступал в кинотеатре «Современник» г. Сосновый Бор (Ломоносовский р-н).

Александров Павел Александрович

Российский юрист, статский советник. Родился в г. Санкт-Петербурге. Длительное время служил в Петербургском окружном суде – с 1897 г. следователем, с 1909 г. следователем по важнейшим делам. Будучи высококвалифицированным криминалистом, расследовал самые сенсационные преступления конца XIX - начала XX вв., получившие широкое освещение в российской прессе. В частности, расследовал дела о покушении на премьер-министра С. Ю. Витте, об отравлении доктором Панченко Бутурлина, об убийстве артистки Тимме, дела Орлова-Давыдова и артистки Пуаре, дело аферистки Ольги Штейн и др. После Февральской революции 1917 г. был откомандирован в Чрезвычайную следственную комиссию, производил расследование деятельности "Союза русского народа", занимался рассмотрением дел И. Ф. Манасевича-Мануйлова, С. П. Белецкого, А. Д. Протопопова и др. В июле 1917 г. направлен в следственную комиссию по расследованию событий 3-5 июля в Петрограде. Провел предварительное (досудебное) расследование по обвинению большевистс...

Александров Павел Александрович

Российский юрист, статский советник. Родился в г. Санкт-Петербурге. Длительное время служил в Петербургском окружном суде – с 1897 г. следователем, с 1909 г. следователем по важнейшим делам. Будучи высококвалифицированным криминалистом, расследовал самые сенсационные преступления конца XIX - начала XX вв., получившие широкое освещение в российской прессе. В частности, расследовал дела о покушении на премьер-министра С. Ю. Витте, об отравлении доктором Панченко Бутурлина, об убийстве артистки Тимме, дела Орлова-Давыдова и артистки Пуаре, дело аферистки Ольги Штейн и др. После Февральской революции 1917 г. был откомандирован в Чрезвычайную следственную комиссию, производил расследование деятельности "Союза русского народа", занимался рассмотрением дел И. Ф. Манасевича-Мануйлова, С. П. Белецкого, А. Д. Протопопова и др. В июле 1917 г. направлен в следственную комиссию по расследованию событий 3-5 июля в Петрограде. Провел предварительное (досудебное) расследование по обвинению большевистс...

Алексеев Александр Александрович

Русско–французский художник–график, книжный иллюстратор, аниматор. Изобретатель игольчатого экрана. Родился в г. Казань. В 1912–1917 гг. учился в Первом кадетском морском корпусе в Петербурге. В 1921 г. обосновался в Париже, став учеником и помощником С. Судейкина.

Среди значительных графических работ Алексеева–иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (1950), «Сказкам» Э. Т. А. Гофмана (1960), «Искушению Запада» А. Мальро (1979). В общей сложности с иллюстрациями вышло около пятидесяти книг. Особое место в его творческом наследии занимает цикл иллюстраций к «Анне Карениной» Л. Н. Толстой, выполненный в 1951–1957 гг. Это издание было выпущено в Париже в 1997 г. тиражом 20 экз. в виде папки эстампов.

Вместе с семьей с 1908 г. вплоть до начала войны 1914 г. проживал в Гатчине. В своих воспоминаниях описал гатчинскую квартиру,дом,двор.

Алексеев Александр Александрович

Русско–французский художник–график, книжный иллюстратор, аниматор. Изобретатель игольчатого экрана. Родился в г. Казань. В 1912–1917 гг. учился в Первом кадетском морском корпусе в Петербурге. В 1921 г. обосновался в Париже, став учеником и помощником С. Судейкина.

Среди значительных графических работ Алексеева–иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (1950), «Сказкам» Э. Т. А. Гофмана (1960), «Искушению Запада» А. Мальро (1979). В общей сложности с иллюстрациями вышло около пятидесяти книг. Особое место в его творческом наследии занимает цикл иллюстраций к «Анне Карениной» Л. Н. Толстой, выполненный в 1951–1957 гг. Это издание было выпущено в Париже в 1997 г. тиражом 20 экз. в виде папки эстампов.

Вместе с семьей с 1908 г. вплоть до начала войны 1914 г. проживал в Гатчине. В своих воспоминаниях описал гатчинскую квартиру,дом,двор.

Алексей Николаевич

Наследник Цесаревич и Великий Князь, единственный сын императора Николая II. Родился в Петергофе. Рос умным, наблюдательным, восприимчивым, был дисциплинирован, замкнут и очень терпелив. Врожденная болезнь гемофилия наложила на него свой отпечаток и выработала в нём эти черты. Во время Первой Мировой войны Алексей, бывший по должности наследника шефом нескольких полков, с отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. п. Вместе с родителями и сёстрами расстрелян в Екатеринбурге.

Много раз путешествовал с родителями на яхте «Штандарт» в Финляндию. Во время путешествия они посещали Выборг и современный Выборгский р-н: Койвисто (г. Приморск), Урас (г. Высоцк), Йоханнес (пос. Советский), острова на северо-востоке Финского залива, а также о-в Сескар (Кингисеппский р-н).

Вновь построенный форт Красная Горка (Ломоносовский р-н), при крещении в 1912 г. был назван Алексеевским в честь цесаревича. Но название не прижилось, и даже во многих официальных документах форт продо...

Алексей Николаевич

Наследник Цесаревич и Великий Князь, единственный сын императора Николая II. Родился в Петергофе. Рос умным, наблюдательным, восприимчивым, был дисциплинирован, замкнут и очень терпелив. Врожденная болезнь гемофилия наложила на него свой отпечаток и выработала в нём эти черты. Во время Первой Мировой войны Алексей, бывший по должности наследника шефом нескольких полков, с отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. п. Вместе с родителями и сёстрами расстрелян в Екатеринбурге.

Много раз путешествовал с родителями на яхте «Штандарт» в Финляндию. Во время путешествия они посещали Выборг и современный Выборгский р-н: Койвисто (г. Приморск), Урас (г. Высоцк), Йоханнес (пос. Советский), острова на северо-востоке Финского залива, а также о-в Сескар (Кингисеппский р-н).

Вновь построенный форт Красная Горка (Ломоносовский р-н), при крещении в 1912 г. был назван Алексеевским в честь цесаревича. Но название не прижилось, и даже во многих официальных документах форт продо...

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Алексий (Алексей) Андреевич Ставровский

Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, кандидат богословия. Родился в с. Сижно Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Сланцевский р-н) в семье священника. В 1862 г. – священник церкви Клинического военного госпиталя в Санкт-Петербурге. В 1875 г. – протоиерей, с 1892 г. – благочинный Санкт-Петербургских и Новгородских церквей армейского ведомства. С августа 1896 г. – настоятель храма св. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе и благочинный С.-Петербургских морских церквей. Был законоучителем в ряде школ. Автор исторического описания храма, в котором служил, труда «Новое положение о служебных правах и окладах содержания военного и морского духовенства», издал «Полный сборник молитв». В августе 1918 г. был арестован, заключен в Кронштадтскую тюрьму. Расстрелян в числе других заложников на барже, впоследствии затопленной за Кронштадтом. Постановлением Священного Синода от 26 декабря 2001 г. его имя включено в Собор Новомучеников и Исповедников Российски...

Алексий (Алексей) Андреевич Ставровский

Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, кандидат богословия. Родился в с. Сижно Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Сланцевский р-н) в семье священника. В 1862 г. – священник церкви Клинического военного госпиталя в Санкт-Петербурге. В 1875 г. – протоиерей, с 1892 г. – благочинный Санкт-Петербургских и Новгородских церквей армейского ведомства. С августа 1896 г. – настоятель храма св. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе и благочинный С.-Петербургских морских церквей. Был законоучителем в ряде школ. Автор исторического описания храма, в котором служил, труда «Новое положение о служебных правах и окладах содержания военного и морского духовенства», издал «Полный сборник молитв». В августе 1918 г. был арестован, заключен в Кронштадтскую тюрьму. Расстрелян в числе других заложников на барже, впоследствии затопленной за Кронштадтом. Постановлением Священного Синода от 26 декабря 2001 г. его имя включено в Собор Новомучеников и Исповедников Российски...

Алехин Александр Александрович

Российский и французский шахматист, первый победитель первенства РСФСР, IV чемпион мира. Родился в Москве. Известен атакующим и глубоким комбинационным стилем игры. Был непревзойденным мастером игры вслепую, многократно обновляя собственные достижения, лучшее из которых сеанс на 32 досках. Автор книг «Мои лучшие партии», «Международный шахматный турнир в Нью-Йорке 1927», «На путях к высшим шахматным достижениям (1924–1927)», «Ноттингем 1936» и др.

Давал сеанс одновременной игры в шахматы в Гатчине.

Алехин Александр Александрович

Российский и французский шахматист, первый победитель первенства РСФСР, IV чемпион мира. Родился в Москве. Известен атакующим и глубоким комбинационным стилем игры. Был непревзойденным мастером игры вслепую, многократно обновляя собственные достижения, лучшее из которых сеанс на 32 досках. Автор книг «Мои лучшие партии», «Международный шахматный турнир в Нью-Йорке 1927», «На путях к высшим шахматным достижениям (1924–1927)», «Ноттингем 1936» и др.

Давал сеанс одновременной игры в шахматы в Гатчине.

Альтман Моисей Семенович

Советский филолог, автор трудов по истории античной и русской литературы, сравнительному литературоведению. Родился в Улле Витебской губернии (ныне Белоруссия). Учился в Киевском и Азербайджанском университетах. В 1924 г. был командирован в Ленинград в Институт сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока. Занимался педагогической деятельностью в Ленинградском государственном университете, Академии художеств, Педагогическом институте. Осенью 1941 г. эвакуирован в Саратов. В 1942–1944 гг. был осужден. В 1947–1952 гг. работал в Государственной Публичной библиотеке.

В 1970-е гг. владелец небольшой части дома семьи Гаген-Торн в Большой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Альтман Моисей Семенович

Советский филолог, автор трудов по истории античной и русской литературы, сравнительному литературоведению. Родился в Улле Витебской губернии (ныне Белоруссия). Учился в Киевском и Азербайджанском университетах. В 1924 г. был командирован в Ленинград в Институт сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока. Занимался педагогической деятельностью в Ленинградском государственном университете, Академии художеств, Педагогическом институте. Осенью 1941 г. эвакуирован в Саратов. В 1942–1944 гг. был осужден. В 1947–1952 гг. работал в Государственной Публичной библиотеке.

В 1970-е гг. владелец небольшой части дома семьи Гаген-Торн в Большой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Альтшуллер Анатолий Яковлевич

Театральный критик, доктор искусствоведения, преподаватель. Родился в Петрограде. С 1939 г. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Островского. Прервал обучение в 1941 г., служил артиллеристом, войну закончил старшим лейтенантом. После демобилизации в 1945 г. окончил институт в 1948 г. Начал литературную и научную деятельность. С 1953 г. старший научный сотрудник, с 1962 г. заведующий сектором источниковедения и библиографии научно-исследовательского отдела Российского института истории искусств, с 1977 профессор. Автор 6 книг и более 200 публикаций.

Имел дачу под Лугой.

Альтшуллер Анатолий Яковлевич

Театральный критик, доктор искусствоведения, преподаватель. Родился в Петрограде. С 1939 г. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Островского. Прервал обучение в 1941 г., служил артиллеристом, войну закончил старшим лейтенантом. После демобилизации в 1945 г. окончил институт в 1948 г. Начал литературную и научную деятельность. С 1953 г. старший научный сотрудник, с 1962 г. заведующий сектором источниковедения и библиографии научно-исследовательского отдела Российского института истории искусств, с 1977 профессор. Автор 6 книг и более 200 публикаций.

Имел дачу под Лугой.