Чарушин Никита Евгеньевич

Российский художник-график, иллюстратор, член-корреспондент Академии художеств (1995), заслуженный художник РСФСР (1984). Родился в Ленинграде. Сын писателя и художника Е. Чарушина. Был героем большинства рассказов отца. В 1960 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Как книжный график работал в издательствах «Детская литература» и «Малыш», в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Нева». Рассказы В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и др. с его иллюстрациями удостаивались дипломов на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах.

Учась в Ленинградской средней художественной школе, ездил вместе с группой в с. Семеновка на р. Тосна (Тосненский р-н).

В 1972 г. вместе с отцом посещал Шлиссельбургскую городскую библиотеку (Кировский р-н), в дальнейшем часто приезжал сюда в день его памяти.

Чарушин Никита Евгеньевич

Российский художник-график, иллюстратор, член-корреспондент Академии художеств (1995), заслуженный художник РСФСР (1984). Родился в Ленинграде. Сын писателя и художника Е. Чарушина. Был героем большинства рассказов отца. В 1960 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Как книжный график работал в издательствах «Детская литература» и «Малыш», в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Нева». Рассказы В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и др. с его иллюстрациями удостаивались дипломов на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах.

Учась в Ленинградской средней художественной школе, ездил вместе с группой в с. Семеновка на р. Тосна (Тосненский р-н).

В 1972 г. вместе с отцом посещал Шлиссельбургскую городскую библиотеку (Кировский р-н), в дальнейшем часто приезжал сюда в день его памяти.

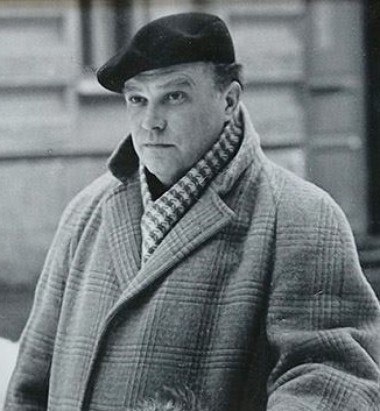

Доценко Игорь Дмитриевич

Российский барабанщик, наиболее известный как главный «долгожитель» состава группы ДДТ. Родился в Изяславе (Украина). В рок-среде получил прозвище «Доца». В 1982 г., работая в составе ВИА «Синяя птица», переехал в Ленинград. В 1986 г. был приглашён Ю. Шевчуком в состав «ДДТ». Также участвовал в записи альбома «Nautilus Pompilius», Юрия Морозова, Александра Ляпина, Вадима Курылёва, группы «Шива». В 2010 г. перешел в группу «Чиж & Co».

В 2001 г. купил дачу в дер. Выра (Гатчинский р-н) на ул. Старая Выра. Дом строили местные жители, внутреннюю отделку создавал сам по эскизам жены. Были построены беседка, гараж, летний домик, баня – где проходили репетиции. Музыкант собирал на костер местных трудных подростков, привозил на дачу группу «ДДТ» в полном составе.

Похоронен на кладбище дер. Даймище (Гатчинский р-н).

Доценко Игорь Дмитриевич

Российский барабанщик, наиболее известный как главный «долгожитель» состава группы ДДТ. Родился в Изяславе (Украина). В рок-среде получил прозвище «Доца». В 1982 г., работая в составе ВИА «Синяя птица», переехал в Ленинград. В 1986 г. был приглашён Ю. Шевчуком в состав «ДДТ». Также участвовал в записи альбома «Nautilus Pompilius», Юрия Морозова, Александра Ляпина, Вадима Курылёва, группы «Шива». В 2010 г. перешел в группу «Чиж & Co».

В 2001 г. купил дачу в дер. Выра (Гатчинский р-н) на ул. Старая Выра. Дом строили местные жители, внутреннюю отделку создавал сам по эскизам жены. Были построены беседка, гараж, летний домик, баня – где проходили репетиции. Музыкант собирал на костер местных трудных подростков, привозил на дачу группу «ДДТ» в полном составе.

Похоронен на кладбище дер. Даймище (Гатчинский р-н).

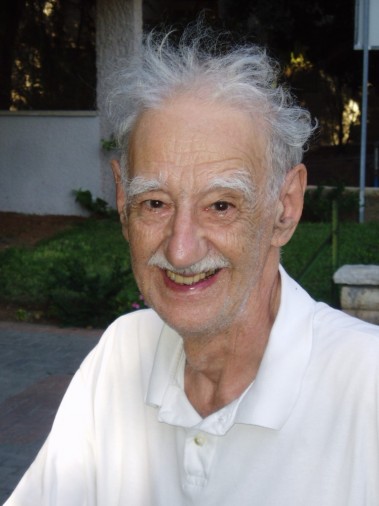

Залгаллер Виктор Абрамович

Российский математик, геометр. Родился в пос. Парфино (Новгородская обл.). В 1937–1940 г. учился в ЛГУ, в 1940–1941 гг. студент авиационного института.

В июле 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Служил во 2-й батарее 1-го дивизиона 2-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Участвовал в боях за оборону Ленинграда, Ораниенбаумский плацдарм, штурм Выборга, бои в Прибалтике, штурм Кенигсберга и Данцига, выход на Эльбу. Его воспоминания легли в основу книги «Быт войны». Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и др.

После демобилизации окончил университет. С 1948 г. научный сотрудник Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова. Профессор математико-механического факультета ЛГУ Вел математический кружок во Дворце пионеров. Один из инициаторов создания в 1962 г. первой физико-математической школы № 239, преподавал в ней в 1961–1962 гг. Автор нескольких математических книг, вошедших в золотой фонд мате...

Залгаллер Виктор Абрамович

Российский математик, геометр. Родился в пос. Парфино (Новгородская обл.). В 1937–1940 г. учился в ЛГУ, в 1940–1941 гг. студент авиационного института.

В июле 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Служил во 2-й батарее 1-го дивизиона 2-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Участвовал в боях за оборону Ленинграда, Ораниенбаумский плацдарм, штурм Выборга, бои в Прибалтике, штурм Кенигсберга и Данцига, выход на Эльбу. Его воспоминания легли в основу книги «Быт войны». Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и др.

После демобилизации окончил университет. С 1948 г. научный сотрудник Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова. Профессор математико-механического факультета ЛГУ Вел математический кружок во Дворце пионеров. Один из инициаторов создания в 1962 г. первой физико-математической школы № 239, преподавал в ней в 1961–1962 гг. Автор нескольких математических книг, вошедших в золотой фонд мате...

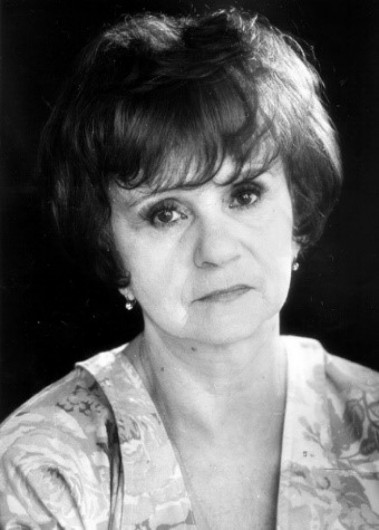

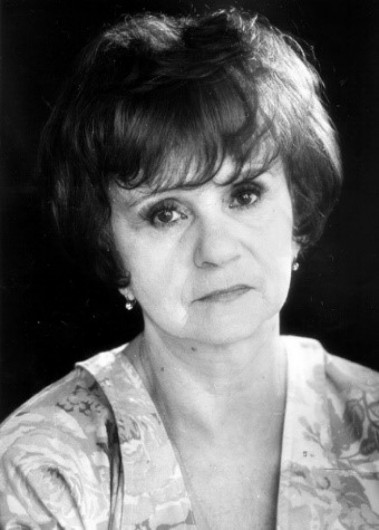

Ковель Валентина Павловна

Российская актриса театра и кино. Дочь расстрелянного в годы репрессий начальника Севморпути. Родилась в Петрограде. В театральный институт поступила в военный 1941 год. Рыла окопы на подступах к Ленинграду – от Новгорода до Славянки. Выступала с концертными бригадами на фронте. Затем эвакуировались с институтом по Дороге жизни через Ладогу в Кобону (Кировский р-н), где студенты были размещены в разрушенную церковь. Далее были посажены на поезд-подкидыш и отправлены через Кострому на Кавказ. Из Пятигорска, уходя от немцев, перешли пешком до Владикавказа (Северная Осетия – Алания).

После окончания института в 1946 г., была приглашена в Ленинградский Театр драмы им. А. С. Пушкина, в 1966 г. перешла в БДТ, где стала заметной актрисой и прослужила до конца жизни.

Была замужем за актером В. Медведевым. Купив в 1958 г. катер и назвав его «Аванс», плавали на нем по рекам и каналам области, однажды, попали в шторм на Ладожском озере. Имели домик в пос. Свирица (Загубье; Волховский р-н), где...

Ковель Валентина Павловна

Российская актриса театра и кино. Дочь расстрелянного в годы репрессий начальника Севморпути. Родилась в Петрограде. В театральный институт поступила в военный 1941 год. Рыла окопы на подступах к Ленинграду – от Новгорода до Славянки. Выступала с концертными бригадами на фронте. Затем эвакуировались с институтом по Дороге жизни через Ладогу в Кобону (Кировский р-н), где студенты были размещены в разрушенную церковь. Далее были посажены на поезд-подкидыш и отправлены через Кострому на Кавказ. Из Пятигорска, уходя от немцев, перешли пешком до Владикавказа (Северная Осетия – Алания).

После окончания института в 1946 г., была приглашена в Ленинградский Театр драмы им. А. С. Пушкина, в 1966 г. перешла в БДТ, где стала заметной актрисой и прослужила до конца жизни.

Была замужем за актером В. Медведевым. Купив в 1958 г. катер и назвав его «Аванс», плавали на нем по рекам и каналам области, однажды, попали в шторм на Ладожском озере. Имели домик в пос. Свирица (Загубье; Волховский р-н), где...

Константинов Андрей Дмитриевич

Российский писатель и журналист, сценарист. Настоящая фамилия Баконин. Родился в пос. Приволжский (Астраханская обл.). Работал военным переводчиком с арабского языка в Южном Йемене, затем в Ливии. В 1991 г. уволился из армии и начал карьеру журналиста в газете «Смена», где возглавлял криминальный отдел. Работал корреспондентом «Комсомольской правды» и директором службы журналистских расследований издательского дома «Шанс». Преподавал на факультете журналистики СПбГУ, в 2004–2011 г. – председатель Санкт-Петербургского Союза журналистов. Основатель Агентства журналистских расследований (АЖУРа; 1998) и «Фонтанки.ру». Автор книг «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат», "Адвокат-2», «Журналист», «Журналист-2», «Сочинитель» и «Сочинитель-2».

Участник XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине (2021).

Действие многих книг писателя происходят в Ленинградской области: «Специалист» – в Токсово (Всеволожский р-н), «Барон» – Сосново (Приозерский р-н), «...

Константинов Андрей Дмитриевич

Российский писатель и журналист, сценарист. Настоящая фамилия Баконин. Родился в пос. Приволжский (Астраханская обл.). Работал военным переводчиком с арабского языка в Южном Йемене, затем в Ливии. В 1991 г. уволился из армии и начал карьеру журналиста в газете «Смена», где возглавлял криминальный отдел. Работал корреспондентом «Комсомольской правды» и директором службы журналистских расследований издательского дома «Шанс». Преподавал на факультете журналистики СПбГУ, в 2004–2011 г. – председатель Санкт-Петербургского Союза журналистов. Основатель Агентства журналистских расследований (АЖУРа; 1998) и «Фонтанки.ру». Автор книг «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат», "Адвокат-2», «Журналист», «Журналист-2», «Сочинитель» и «Сочинитель-2».

Участник XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине (2021).

Действие многих книг писателя происходят в Ленинградской области: «Специалист» – в Токсово (Всеволожский р-н), «Барон» – Сосново (Приозерский р-н), «...

Лафермьер Франц Герман

Библиотекарь и литератор, преподаватель великого князя Павла Петровича. Родился в Страсбурге (Франция), там же учился в университете, где и подружился с бароном А. Л. Николаи. При содействии М. И. Воронцова был приглашен на службу в Россию и с 1765 г. стал библиотекарем и чтецом при великом князе Павле Петровиче, а замет и его преподавателем французской литературы, а также учителем игры на клавесине. С 1776 г. – секретарь иностранной переписки при княгине Марии Федоровне. Очень скоро он стал любимцем Малого Двора (Гатчина, Павловск), при котором прослужил 28 лет. Был неотъемлемой частью Гатчинского театрального общества. Для театральных представлений им было написано несколько пьес, много басен, либретто для опер. В 1793 г. по воле Павла покинул Гатчину.

Гостил в Мурино (Всеволожский р-н) у братьев Воронцовых.

Узнав о смерти Лафермьера, Мария Федоровна попросила барона Николаи установить в его парке Монрепо (г. Выборг) траурную урну. На о-ве Людвигштайн находился Грот Медузы и мемо...

Лафермьер Франц Герман

Библиотекарь и литератор, преподаватель великого князя Павла Петровича. Родился в Страсбурге (Франция), там же учился в университете, где и подружился с бароном А. Л. Николаи. При содействии М. И. Воронцова был приглашен на службу в Россию и с 1765 г. стал библиотекарем и чтецом при великом князе Павле Петровиче, а замет и его преподавателем французской литературы, а также учителем игры на клавесине. С 1776 г. – секретарь иностранной переписки при княгине Марии Федоровне. Очень скоро он стал любимцем Малого Двора (Гатчина, Павловск), при котором прослужил 28 лет. Был неотъемлемой частью Гатчинского театрального общества. Для театральных представлений им было написано несколько пьес, много басен, либретто для опер. В 1793 г. по воле Павла покинул Гатчину.

Гостил в Мурино (Всеволожский р-н) у братьев Воронцовых.

Узнав о смерти Лафермьера, Мария Федоровна попросила барона Николаи установить в его парке Монрепо (г. Выборг) траурную урну. На о-ве Людвигштайн находился Грот Медузы и мемо...

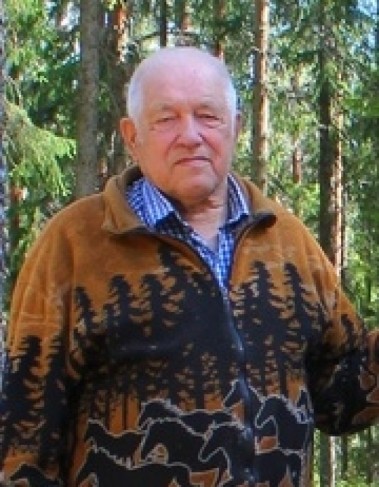

Максимов Виктор Николаевич

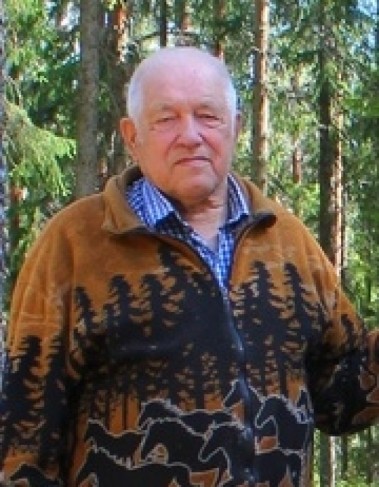

Выборгский лесничий, краевед. Родился в дер. Дроздово (Тосненский р-н). В оккупации во время войны его вместе с матерью и братом угнали в Латвию. После войны они вернулись в родную деревню, но жить было негде, т. к. деревня была сожжена немцами. В мае 1945 г. его отец, проработавший всю блокаду в Ленинграде на «Дороге жизни», получил назначение в Выборг и перевез семью в Нурми (ныне пос. Лужайка, Выборгский р-н). Учился в Вахвиальской школе (пос. Яшино). Закончив Ленинградскую лесотехническую академию и проработав в лесхозах Карелии и Латвии, с 1967 г. был лесничим Лужайского лесничества, а с 1976–1996 гг. – главный лесничий Выборгского лесхоза. Участвовал в ботанических экспедициях по Ленинградской области, был членом комиссии выборгской школьной олимпиады по биологии, написал две статьи о редких растениях и деревьях Выборгского района и собрал несколько тысяч фотографий растений, многие из которых опубликованы на сайте «Растения Карельского перешейка» и в книге «Растения лесов Карел...

Максимов Виктор Николаевич

Выборгский лесничий, краевед. Родился в дер. Дроздово (Тосненский р-н). В оккупации во время войны его вместе с матерью и братом угнали в Латвию. После войны они вернулись в родную деревню, но жить было негде, т. к. деревня была сожжена немцами. В мае 1945 г. его отец, проработавший всю блокаду в Ленинграде на «Дороге жизни», получил назначение в Выборг и перевез семью в Нурми (ныне пос. Лужайка, Выборгский р-н). Учился в Вахвиальской школе (пос. Яшино). Закончив Ленинградскую лесотехническую академию и проработав в лесхозах Карелии и Латвии, с 1967 г. был лесничим Лужайского лесничества, а с 1976–1996 гг. – главный лесничий Выборгского лесхоза. Участвовал в ботанических экспедициях по Ленинградской области, был членом комиссии выборгской школьной олимпиады по биологии, написал две статьи о редких растениях и деревьях Выборгского района и собрал несколько тысяч фотографий растений, многие из которых опубликованы на сайте «Растения Карельского перешейка» и в книге «Растения лесов Карел...

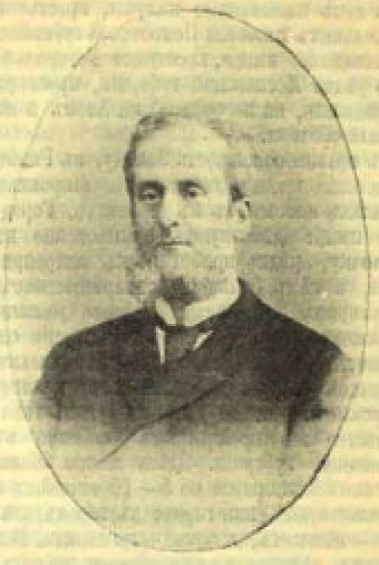

Медем Михаил Николаевич

Барон, российский государственный и общественный деятель, сенатор. Действительный тайный советник (1878), директор департамента в Министерстве государственных имуществ, почетный мировой судья.

Владелец усадьбы Щеглово (Всеволожский р-н). В конце XIX в. усадьбу кардинально переустроил. Построил кирпичный завод, организовал каменоломни и разработку песчаного карьера. В 1890 г. вошел в акционерное общество по прокладке Ириновской железной дороги.

Медем Михаил Николаевич

Барон, российский государственный и общественный деятель, сенатор. Действительный тайный советник (1878), директор департамента в Министерстве государственных имуществ, почетный мировой судья.

Владелец усадьбы Щеглово (Всеволожский р-н). В конце XIX в. усадьбу кардинально переустроил. Построил кирпичный завод, организовал каменоломни и разработку песчаного карьера. В 1890 г. вошел в акционерное общество по прокладке Ириновской железной дороги.

Орлов Сергей Сергеевич

Русский советский поэт и сценарист. Родился в с. Мегра (Вологодская обл.). Стихи писал с детства. Его детское стихотворение «Тыква» отмечено на Всесоюзном конкурсе стихотворений школьников в 1938 г. Оно было целиком приведено в статье К. И. Чуковского в газете «Правда», а также 4 строчки из него поместил в своей книге «От двух до пяти». Печатался в районной газете. В 1940 г. поступил на исторический факультет Петрозаводского университета. После начала Великой Отечественной Войны вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов–добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. С 17 февраля 1944 г. – командир взвода тяжелых танков «КВ».

Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В марте 1943 г. участвовал в боях Войтолово-Мгинской (Карбусельской) наступательной операции. На Волховском фронте С. Орлов стал печататься на страницах газеты «Ленинский путь». Автор стихотворений – «Это было 19 марта 1943 года», «Карбус...

Орлов Сергей Сергеевич

Русский советский поэт и сценарист. Родился в с. Мегра (Вологодская обл.). Стихи писал с детства. Его детское стихотворение «Тыква» отмечено на Всесоюзном конкурсе стихотворений школьников в 1938 г. Оно было целиком приведено в статье К. И. Чуковского в газете «Правда», а также 4 строчки из него поместил в своей книге «От двух до пяти». Печатался в районной газете. В 1940 г. поступил на исторический факультет Петрозаводского университета. После начала Великой Отечественной Войны вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов–добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. С 17 февраля 1944 г. – командир взвода тяжелых танков «КВ».

Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В марте 1943 г. участвовал в боях Войтолово-Мгинской (Карбусельской) наступательной операции. На Волховском фронте С. Орлов стал печататься на страницах газеты «Ленинский путь». Автор стихотворений – «Это было 19 марта 1943 года», «Карбус...

Осьминский Тарас Иванович

Ученый, педагог, краевед. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Петроградский университет. С осени 1923 г. началась его педагогическая деятельность. В 1935 г. был вынужден уехать в провинцию – Астрахань, Вышний Волочок, Кировская область, затем Тихвин (1943–1944), откуда с семьей переехал в Череповец, где преподавал в Череповецком учительском институте. Именно в Череповце Т. И. Осьминский состоялся как ученый, защитил кандидатскую диссертацию, начал серьезную краеведческую работу, опубликовал свои первые научные труды. Основной труд ученого – «Очерки по истории края» (1960), «Наш край в истории СССР» (1965, 1967). Участвовал в издании книги «Аграрная история Северо-Запада России в XVI–XVII веках».

В летние месяцы отдыхал на даче родственников жены в пос. Прибытково (Гатчинский р-н). Похоронен в пос. Кобрино (Гатчинский р-н).

Осьминский Тарас Иванович

Ученый, педагог, краевед. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Петроградский университет. С осени 1923 г. началась его педагогическая деятельность. В 1935 г. был вынужден уехать в провинцию – Астрахань, Вышний Волочок, Кировская область, затем Тихвин (1943–1944), откуда с семьей переехал в Череповец, где преподавал в Череповецком учительском институте. Именно в Череповце Т. И. Осьминский состоялся как ученый, защитил кандидатскую диссертацию, начал серьезную краеведческую работу, опубликовал свои первые научные труды. Основной труд ученого – «Очерки по истории края» (1960), «Наш край в истории СССР» (1965, 1967). Участвовал в издании книги «Аграрная история Северо-Запада России в XVI–XVII веках».

В летние месяцы отдыхал на даче родственников жены в пос. Прибытково (Гатчинский р-н). Похоронен в пос. Кобрино (Гатчинский р-н).

Слонимский Сергей Михайлович

Советский и российский композитор, музыковед, пианист, педагог. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Родился в Ленинграде. Заниматься композицией начал в возрасте 11 лет частным образом с В. Я. Шебалиным. Окончил аспирантуру (1958). С 1959 г. до конца жизни преподавал в консерватории музыкально–теоретические дисциплины, с 1967 г. – композицию. Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни. В 2020 г. его имя было присвоено детской школе искусств № 2 Санкт-Петербурга.

В детстве был в эвакуирован в Пермскую область.

Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни – в том числе и в с. Никольское (Лужский р-н). Некоторые из них были опубликованы на грампластинках.

Слонимский Сергей Михайлович

Советский и российский композитор, музыковед, пианист, педагог. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Родился в Ленинграде. Заниматься композицией начал в возрасте 11 лет частным образом с В. Я. Шебалиным. Окончил аспирантуру (1958). С 1959 г. до конца жизни преподавал в консерватории музыкально–теоретические дисциплины, с 1967 г. – композицию. Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни. В 2020 г. его имя было присвоено детской школе искусств № 2 Санкт-Петербурга.

В детстве был в эвакуирован в Пермскую область.

Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни – в том числе и в с. Никольское (Лужский р-н). Некоторые из них были опубликованы на грампластинках.

Старк Оскар Викторович

Российский военный деятель, адмирал. Родился в г. Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник русско–турецкой войны (1877–1878), русско–японской войны (1904–1905), Первой мировой войны (1914–19180). В 1902–1904 гг. – комендант крепости Порт–Артур (ныне Китай). В 1904 г. временно исполнял должность командующего Флотом Тихого океана. Старший флагман Балтийского моря (1905). Председатель правлений Обуховского и Ижорского заводов (1908).

Владелец дачного земельного участка в районе дер. Вырица (Гатчинский р-н).

Старк Оскар Викторович

Российский военный деятель, адмирал. Родился в г. Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник русско–турецкой войны (1877–1878), русско–японской войны (1904–1905), Первой мировой войны (1914–19180). В 1902–1904 гг. – комендант крепости Порт–Артур (ныне Китай). В 1904 г. временно исполнял должность командующего Флотом Тихого океана. Старший флагман Балтийского моря (1905). Председатель правлений Обуховского и Ижорского заводов (1908).

Владелец дачного земельного участка в районе дер. Вырица (Гатчинский р-н).

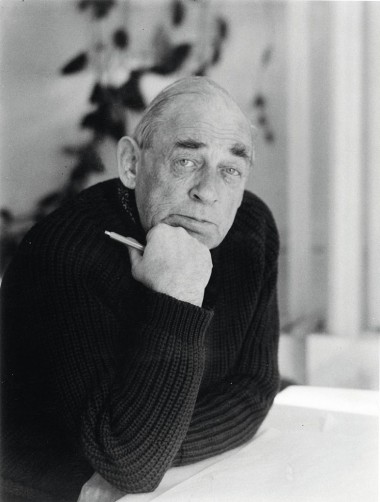

Эрмлер Фридрих Маркович

Режиссер, сценарист, один из создателей киноэкспериментальной мастерской (КЭМ). Настоящие имя и фамилия – Вульф Мовшевич Бреслав. Родился в Режице (ныне Резекне, Латвия). В годы Гражданской войны служил в РККА, работал в ЧК. В 1923–1924 гг. учился на актёрском отделении Лентехн экран искусств. С 1924 г. на «Ленфильме». В 1925 г. организовал КЭМ. Редактор газеты «Кино». С 1940 г. – художественный руководитель киностудии «Ленфильм». Один из руководителей эвакуации «Ленфильма». Вернулся в Ленинград в марте 1944 г. Вел курс в Техникуме сценических искусств. Создатель картин «Катька – бумажный ранет» (1926), «Обломок империи» (1929), «Встречный» (1932) – первый звуковой фильм, «Неоконченная повесть» (1955), «Перед судом истории» (1965) и др.

Натурой для фильма из жизни ладожских рыбаков «Волк» должно было стать Ладожское озеро (1920-е гг.).

Участник фестиваля в Луге в 1930-е гг., организованного Лужской районной «Крестьянской газетой». Съемки нескольких эпизодов фильма «Великий граждани...

Эрмлер Фридрих Маркович

Режиссер, сценарист, один из создателей киноэкспериментальной мастерской (КЭМ). Настоящие имя и фамилия – Вульф Мовшевич Бреслав. Родился в Режице (ныне Резекне, Латвия). В годы Гражданской войны служил в РККА, работал в ЧК. В 1923–1924 гг. учился на актёрском отделении Лентехн экран искусств. С 1924 г. на «Ленфильме». В 1925 г. организовал КЭМ. Редактор газеты «Кино». С 1940 г. – художественный руководитель киностудии «Ленфильм». Один из руководителей эвакуации «Ленфильма». Вернулся в Ленинград в марте 1944 г. Вел курс в Техникуме сценических искусств. Создатель картин «Катька – бумажный ранет» (1926), «Обломок империи» (1929), «Встречный» (1932) – первый звуковой фильм, «Неоконченная повесть» (1955), «Перед судом истории» (1965) и др.

Натурой для фильма из жизни ладожских рыбаков «Волк» должно было стать Ладожское озеро (1920-е гг.).

Участник фестиваля в Луге в 1930-е гг., организованного Лужской районной «Крестьянской газетой». Съемки нескольких эпизодов фильма «Великий граждани...

Аалто Алвар

Финский архитектор и дизайнер, академик, представитель функционализма. Родился в местечке Куортане (Финляндия). Работал в Финляндии, Швеции, США и других странах. Автор проектов общественных зданий, промышленных сооружений, жилых домов, вилл, церквей, выставочных павильонов. А. Аалто повлиял на развитие мебельного дизайна и оставил заметный след в дизайне предметов повседневного обихода из стекла и ткани. Считается одним из основоположников интернационального стиля.

Одним из самых известных объектов архитектора в Выборге была городская библиотека (1933–1935), которой в 1994 г. присвоено имя Алвара Аалто. В этом проекте архитектор впервые разработал дизайн помещений и мебели, что в последующих работах становится обязательным условием.

Аалто Алвар

Финский архитектор и дизайнер, академик, представитель функционализма. Родился в местечке Куортане (Финляндия). Работал в Финляндии, Швеции, США и других странах. Автор проектов общественных зданий, промышленных сооружений, жилых домов, вилл, церквей, выставочных павильонов. А. Аалто повлиял на развитие мебельного дизайна и оставил заметный след в дизайне предметов повседневного обихода из стекла и ткани. Считается одним из основоположников интернационального стиля.

Одним из самых известных объектов архитектора в Выборге была городская библиотека (1933–1935), которой в 1994 г. присвоено имя Алвара Аалто. В этом проекте архитектор впервые разработал дизайн помещений и мебели, что в последующих работах становится обязательным условием.

Аарон

Епископ Руской православной церкви, епископ Корельский и Ладожский (1714-1723 гг., 1728-1730 гг.), викарий Новгородской епархии. В миру Афанасий Владимирович Еропкин. Представитель древнего дворянского рода, сын московского стольника. Начинал службу стряпчим Дворцового ведомства, не раз участвовал в военных походах. Способствовал восстановлению Валаамской обители. Занимался благотворительной и просветительской деятельностью, был строителем и наместником Ниловой пустыни, затем, с мая 1700 г. — наместником Крестного Онежского монастыря. В 1704 г. возведен в сан архимандрита Валдайской Иверской обители, потом управлял Варлаамо-Хутынским монастырем. C 1708 г. — настоятель Юрьева монастыря в Новгороде. В 1716—1721 гг. управлял Новгородской кафедрой.

По его благословению в ноябре 1719 г. освятили Никольскую церковь, возведенную на о. Коневец (Приозерский р-н).

Погребен в Соборной Всехсвятской церкви Нило-Столбенской пустыни.

Аарон

Епископ Руской православной церкви, епископ Корельский и Ладожский (1714-1723 гг., 1728-1730 гг.), викарий Новгородской епархии. В миру Афанасий Владимирович Еропкин. Представитель древнего дворянского рода, сын московского стольника. Начинал службу стряпчим Дворцового ведомства, не раз участвовал в военных походах. Способствовал восстановлению Валаамской обители. Занимался благотворительной и просветительской деятельностью, был строителем и наместником Ниловой пустыни, затем, с мая 1700 г. — наместником Крестного Онежского монастыря. В 1704 г. возведен в сан архимандрита Валдайской Иверской обители, потом управлял Варлаамо-Хутынским монастырем. C 1708 г. — настоятель Юрьева монастыря в Новгороде. В 1716—1721 гг. управлял Новгородской кафедрой.

По его благословению в ноябре 1719 г. освятили Никольскую церковь, возведенную на о. Коневец (Приозерский р-н).

Погребен в Соборной Всехсвятской церкви Нило-Столбенской пустыни.

Абдрашитов Вадим Юсупович

Российский кинорежиссёр и педагог. Родился в Харькове (Украина). Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1974). С 1974 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». Педагог ВГИКа. Запомнился картинами «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга».

В августе 2003 г. являлся председатель жюри Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу». В рамках этого киносмотра в 2017 г. провел творческий вечер в Городском Доме культуры Выборга, приуроченный к 25-летию фильма «Плюмбум, или Опасная игра».

В 2018 г. был председателем жюри XXIV Российского кинофестиваля «Литература и кино» в г. Гатчина.

Абдрашитов Вадим Юсупович

Российский кинорежиссёр и педагог. Родился в Харькове (Украина). Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1974). С 1974 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». Педагог ВГИКа. Запомнился картинами «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга».

В августе 2003 г. являлся председатель жюри Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу». В рамках этого киносмотра в 2017 г. провел творческий вечер в Городском Доме культуры Выборга, приуроченный к 25-летию фильма «Плюмбум, или Опасная игра».

В 2018 г. был председателем жюри XXIV Российского кинофестиваля «Литература и кино» в г. Гатчина.

Чарушин Никита Евгеньевич

Российский художник-график, иллюстратор, член-корреспондент Академии художеств (1995), заслуженный художник РСФСР (1984). Родился в Ленинграде. Сын писателя и художника Е. Чарушина. Был героем большинства рассказов отца. В 1960 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Как книжный график работал в издательствах «Детская литература» и «Малыш», в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Нева». Рассказы В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и др. с его иллюстрациями удостаивались дипломов на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах.

Учась в Ленинградской средней художественной школе, ездил вместе с группой в с. Семеновка на р. Тосна (Тосненский р-н).

В 1972 г. вместе с отцом посещал Шлиссельбургскую городскую библиотеку (Кировский р-н), в дальнейшем часто приезжал сюда в день его памяти.

Чарушин Никита Евгеньевич

Российский художник-график, иллюстратор, член-корреспондент Академии художеств (1995), заслуженный художник РСФСР (1984). Родился в Ленинграде. Сын писателя и художника Е. Чарушина. Был героем большинства рассказов отца. В 1960 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Как книжный график работал в издательствах «Детская литература» и «Малыш», в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Нева». Рассказы В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и др. с его иллюстрациями удостаивались дипломов на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах.

Учась в Ленинградской средней художественной школе, ездил вместе с группой в с. Семеновка на р. Тосна (Тосненский р-н).

В 1972 г. вместе с отцом посещал Шлиссельбургскую городскую библиотеку (Кировский р-н), в дальнейшем часто приезжал сюда в день его памяти.

Доценко Игорь Дмитриевич

Российский барабанщик, наиболее известный как главный «долгожитель» состава группы ДДТ. Родился в Изяславе (Украина). В рок-среде получил прозвище «Доца». В 1982 г., работая в составе ВИА «Синяя птица», переехал в Ленинград. В 1986 г. был приглашён Ю. Шевчуком в состав «ДДТ». Также участвовал в записи альбома «Nautilus Pompilius», Юрия Морозова, Александра Ляпина, Вадима Курылёва, группы «Шива». В 2010 г. перешел в группу «Чиж & Co».

В 2001 г. купил дачу в дер. Выра (Гатчинский р-н) на ул. Старая Выра. Дом строили местные жители, внутреннюю отделку создавал сам по эскизам жены. Были построены беседка, гараж, летний домик, баня – где проходили репетиции. Музыкант собирал на костер местных трудных подростков, привозил на дачу группу «ДДТ» в полном составе.

Похоронен на кладбище дер. Даймище (Гатчинский р-н).

Доценко Игорь Дмитриевич

Российский барабанщик, наиболее известный как главный «долгожитель» состава группы ДДТ. Родился в Изяславе (Украина). В рок-среде получил прозвище «Доца». В 1982 г., работая в составе ВИА «Синяя птица», переехал в Ленинград. В 1986 г. был приглашён Ю. Шевчуком в состав «ДДТ». Также участвовал в записи альбома «Nautilus Pompilius», Юрия Морозова, Александра Ляпина, Вадима Курылёва, группы «Шива». В 2010 г. перешел в группу «Чиж & Co».

В 2001 г. купил дачу в дер. Выра (Гатчинский р-н) на ул. Старая Выра. Дом строили местные жители, внутреннюю отделку создавал сам по эскизам жены. Были построены беседка, гараж, летний домик, баня – где проходили репетиции. Музыкант собирал на костер местных трудных подростков, привозил на дачу группу «ДДТ» в полном составе.

Похоронен на кладбище дер. Даймище (Гатчинский р-н).

Залгаллер Виктор Абрамович

Российский математик, геометр. Родился в пос. Парфино (Новгородская обл.). В 1937–1940 г. учился в ЛГУ, в 1940–1941 гг. студент авиационного института.

В июле 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Служил во 2-й батарее 1-го дивизиона 2-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Участвовал в боях за оборону Ленинграда, Ораниенбаумский плацдарм, штурм Выборга, бои в Прибалтике, штурм Кенигсберга и Данцига, выход на Эльбу. Его воспоминания легли в основу книги «Быт войны». Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и др.

После демобилизации окончил университет. С 1948 г. научный сотрудник Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова. Профессор математико-механического факультета ЛГУ Вел математический кружок во Дворце пионеров. Один из инициаторов создания в 1962 г. первой физико-математической школы № 239, преподавал в ней в 1961–1962 гг. Автор нескольких математических книг, вошедших в золотой фонд мате...

Залгаллер Виктор Абрамович

Российский математик, геометр. Родился в пос. Парфино (Новгородская обл.). В 1937–1940 г. учился в ЛГУ, в 1940–1941 гг. студент авиационного института.

В июле 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Служил во 2-й батарее 1-го дивизиона 2-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Участвовал в боях за оборону Ленинграда, Ораниенбаумский плацдарм, штурм Выборга, бои в Прибалтике, штурм Кенигсберга и Данцига, выход на Эльбу. Его воспоминания легли в основу книги «Быт войны». Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и др.

После демобилизации окончил университет. С 1948 г. научный сотрудник Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова. Профессор математико-механического факультета ЛГУ Вел математический кружок во Дворце пионеров. Один из инициаторов создания в 1962 г. первой физико-математической школы № 239, преподавал в ней в 1961–1962 гг. Автор нескольких математических книг, вошедших в золотой фонд мате...

Ковель Валентина Павловна

Российская актриса театра и кино. Дочь расстрелянного в годы репрессий начальника Севморпути. Родилась в Петрограде. В театральный институт поступила в военный 1941 год. Рыла окопы на подступах к Ленинграду – от Новгорода до Славянки. Выступала с концертными бригадами на фронте. Затем эвакуировались с институтом по Дороге жизни через Ладогу в Кобону (Кировский р-н), где студенты были размещены в разрушенную церковь. Далее были посажены на поезд-подкидыш и отправлены через Кострому на Кавказ. Из Пятигорска, уходя от немцев, перешли пешком до Владикавказа (Северная Осетия – Алания).

После окончания института в 1946 г., была приглашена в Ленинградский Театр драмы им. А. С. Пушкина, в 1966 г. перешла в БДТ, где стала заметной актрисой и прослужила до конца жизни.

Была замужем за актером В. Медведевым. Купив в 1958 г. катер и назвав его «Аванс», плавали на нем по рекам и каналам области, однажды, попали в шторм на Ладожском озере. Имели домик в пос. Свирица (Загубье; Волховский р-н), где...

Ковель Валентина Павловна

Российская актриса театра и кино. Дочь расстрелянного в годы репрессий начальника Севморпути. Родилась в Петрограде. В театральный институт поступила в военный 1941 год. Рыла окопы на подступах к Ленинграду – от Новгорода до Славянки. Выступала с концертными бригадами на фронте. Затем эвакуировались с институтом по Дороге жизни через Ладогу в Кобону (Кировский р-н), где студенты были размещены в разрушенную церковь. Далее были посажены на поезд-подкидыш и отправлены через Кострому на Кавказ. Из Пятигорска, уходя от немцев, перешли пешком до Владикавказа (Северная Осетия – Алания).

После окончания института в 1946 г., была приглашена в Ленинградский Театр драмы им. А. С. Пушкина, в 1966 г. перешла в БДТ, где стала заметной актрисой и прослужила до конца жизни.

Была замужем за актером В. Медведевым. Купив в 1958 г. катер и назвав его «Аванс», плавали на нем по рекам и каналам области, однажды, попали в шторм на Ладожском озере. Имели домик в пос. Свирица (Загубье; Волховский р-н), где...

Константинов Андрей Дмитриевич

Российский писатель и журналист, сценарист. Настоящая фамилия Баконин. Родился в пос. Приволжский (Астраханская обл.). Работал военным переводчиком с арабского языка в Южном Йемене, затем в Ливии. В 1991 г. уволился из армии и начал карьеру журналиста в газете «Смена», где возглавлял криминальный отдел. Работал корреспондентом «Комсомольской правды» и директором службы журналистских расследований издательского дома «Шанс». Преподавал на факультете журналистики СПбГУ, в 2004–2011 г. – председатель Санкт-Петербургского Союза журналистов. Основатель Агентства журналистских расследований (АЖУРа; 1998) и «Фонтанки.ру». Автор книг «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат», "Адвокат-2», «Журналист», «Журналист-2», «Сочинитель» и «Сочинитель-2».

Участник XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине (2021).

Действие многих книг писателя происходят в Ленинградской области: «Специалист» – в Токсово (Всеволожский р-н), «Барон» – Сосново (Приозерский р-н), «...

Константинов Андрей Дмитриевич

Российский писатель и журналист, сценарист. Настоящая фамилия Баконин. Родился в пос. Приволжский (Астраханская обл.). Работал военным переводчиком с арабского языка в Южном Йемене, затем в Ливии. В 1991 г. уволился из армии и начал карьеру журналиста в газете «Смена», где возглавлял криминальный отдел. Работал корреспондентом «Комсомольской правды» и директором службы журналистских расследований издательского дома «Шанс». Преподавал на факультете журналистики СПбГУ, в 2004–2011 г. – председатель Санкт-Петербургского Союза журналистов. Основатель Агентства журналистских расследований (АЖУРа; 1998) и «Фонтанки.ру». Автор книг «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат», "Адвокат-2», «Журналист», «Журналист-2», «Сочинитель» и «Сочинитель-2».

Участник XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине (2021).

Действие многих книг писателя происходят в Ленинградской области: «Специалист» – в Токсово (Всеволожский р-н), «Барон» – Сосново (Приозерский р-н), «...

Лафермьер Франц Герман

Библиотекарь и литератор, преподаватель великого князя Павла Петровича. Родился в Страсбурге (Франция), там же учился в университете, где и подружился с бароном А. Л. Николаи. При содействии М. И. Воронцова был приглашен на службу в Россию и с 1765 г. стал библиотекарем и чтецом при великом князе Павле Петровиче, а замет и его преподавателем французской литературы, а также учителем игры на клавесине. С 1776 г. – секретарь иностранной переписки при княгине Марии Федоровне. Очень скоро он стал любимцем Малого Двора (Гатчина, Павловск), при котором прослужил 28 лет. Был неотъемлемой частью Гатчинского театрального общества. Для театральных представлений им было написано несколько пьес, много басен, либретто для опер. В 1793 г. по воле Павла покинул Гатчину.

Гостил в Мурино (Всеволожский р-н) у братьев Воронцовых.

Узнав о смерти Лафермьера, Мария Федоровна попросила барона Николаи установить в его парке Монрепо (г. Выборг) траурную урну. На о-ве Людвигштайн находился Грот Медузы и мемо...

Лафермьер Франц Герман

Библиотекарь и литератор, преподаватель великого князя Павла Петровича. Родился в Страсбурге (Франция), там же учился в университете, где и подружился с бароном А. Л. Николаи. При содействии М. И. Воронцова был приглашен на службу в Россию и с 1765 г. стал библиотекарем и чтецом при великом князе Павле Петровиче, а замет и его преподавателем французской литературы, а также учителем игры на клавесине. С 1776 г. – секретарь иностранной переписки при княгине Марии Федоровне. Очень скоро он стал любимцем Малого Двора (Гатчина, Павловск), при котором прослужил 28 лет. Был неотъемлемой частью Гатчинского театрального общества. Для театральных представлений им было написано несколько пьес, много басен, либретто для опер. В 1793 г. по воле Павла покинул Гатчину.

Гостил в Мурино (Всеволожский р-н) у братьев Воронцовых.

Узнав о смерти Лафермьера, Мария Федоровна попросила барона Николаи установить в его парке Монрепо (г. Выборг) траурную урну. На о-ве Людвигштайн находился Грот Медузы и мемо...

Максимов Виктор Николаевич

Выборгский лесничий, краевед. Родился в дер. Дроздово (Тосненский р-н). В оккупации во время войны его вместе с матерью и братом угнали в Латвию. После войны они вернулись в родную деревню, но жить было негде, т. к. деревня была сожжена немцами. В мае 1945 г. его отец, проработавший всю блокаду в Ленинграде на «Дороге жизни», получил назначение в Выборг и перевез семью в Нурми (ныне пос. Лужайка, Выборгский р-н). Учился в Вахвиальской школе (пос. Яшино). Закончив Ленинградскую лесотехническую академию и проработав в лесхозах Карелии и Латвии, с 1967 г. был лесничим Лужайского лесничества, а с 1976–1996 гг. – главный лесничий Выборгского лесхоза. Участвовал в ботанических экспедициях по Ленинградской области, был членом комиссии выборгской школьной олимпиады по биологии, написал две статьи о редких растениях и деревьях Выборгского района и собрал несколько тысяч фотографий растений, многие из которых опубликованы на сайте «Растения Карельского перешейка» и в книге «Растения лесов Карел...

Максимов Виктор Николаевич

Выборгский лесничий, краевед. Родился в дер. Дроздово (Тосненский р-н). В оккупации во время войны его вместе с матерью и братом угнали в Латвию. После войны они вернулись в родную деревню, но жить было негде, т. к. деревня была сожжена немцами. В мае 1945 г. его отец, проработавший всю блокаду в Ленинграде на «Дороге жизни», получил назначение в Выборг и перевез семью в Нурми (ныне пос. Лужайка, Выборгский р-н). Учился в Вахвиальской школе (пос. Яшино). Закончив Ленинградскую лесотехническую академию и проработав в лесхозах Карелии и Латвии, с 1967 г. был лесничим Лужайского лесничества, а с 1976–1996 гг. – главный лесничий Выборгского лесхоза. Участвовал в ботанических экспедициях по Ленинградской области, был членом комиссии выборгской школьной олимпиады по биологии, написал две статьи о редких растениях и деревьях Выборгского района и собрал несколько тысяч фотографий растений, многие из которых опубликованы на сайте «Растения Карельского перешейка» и в книге «Растения лесов Карел...

Медем Михаил Николаевич

Барон, российский государственный и общественный деятель, сенатор. Действительный тайный советник (1878), директор департамента в Министерстве государственных имуществ, почетный мировой судья.

Владелец усадьбы Щеглово (Всеволожский р-н). В конце XIX в. усадьбу кардинально переустроил. Построил кирпичный завод, организовал каменоломни и разработку песчаного карьера. В 1890 г. вошел в акционерное общество по прокладке Ириновской железной дороги.

Медем Михаил Николаевич

Барон, российский государственный и общественный деятель, сенатор. Действительный тайный советник (1878), директор департамента в Министерстве государственных имуществ, почетный мировой судья.

Владелец усадьбы Щеглово (Всеволожский р-н). В конце XIX в. усадьбу кардинально переустроил. Построил кирпичный завод, организовал каменоломни и разработку песчаного карьера. В 1890 г. вошел в акционерное общество по прокладке Ириновской железной дороги.

Орлов Сергей Сергеевич

Русский советский поэт и сценарист. Родился в с. Мегра (Вологодская обл.). Стихи писал с детства. Его детское стихотворение «Тыква» отмечено на Всесоюзном конкурсе стихотворений школьников в 1938 г. Оно было целиком приведено в статье К. И. Чуковского в газете «Правда», а также 4 строчки из него поместил в своей книге «От двух до пяти». Печатался в районной газете. В 1940 г. поступил на исторический факультет Петрозаводского университета. После начала Великой Отечественной Войны вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов–добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. С 17 февраля 1944 г. – командир взвода тяжелых танков «КВ».

Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В марте 1943 г. участвовал в боях Войтолово-Мгинской (Карбусельской) наступательной операции. На Волховском фронте С. Орлов стал печататься на страницах газеты «Ленинский путь». Автор стихотворений – «Это было 19 марта 1943 года», «Карбус...

Орлов Сергей Сергеевич

Русский советский поэт и сценарист. Родился в с. Мегра (Вологодская обл.). Стихи писал с детства. Его детское стихотворение «Тыква» отмечено на Всесоюзном конкурсе стихотворений школьников в 1938 г. Оно было целиком приведено в статье К. И. Чуковского в газете «Правда», а также 4 строчки из него поместил в своей книге «От двух до пяти». Печатался в районной газете. В 1940 г. поступил на исторический факультет Петрозаводского университета. После начала Великой Отечественной Войны вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов–добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. С 17 февраля 1944 г. – командир взвода тяжелых танков «КВ».

Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В марте 1943 г. участвовал в боях Войтолово-Мгинской (Карбусельской) наступательной операции. На Волховском фронте С. Орлов стал печататься на страницах газеты «Ленинский путь». Автор стихотворений – «Это было 19 марта 1943 года», «Карбус...

Слонимский Сергей Михайлович

Советский и российский композитор, музыковед, пианист, педагог. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Родился в Ленинграде. Заниматься композицией начал в возрасте 11 лет частным образом с В. Я. Шебалиным. Окончил аспирантуру (1958). С 1959 г. до конца жизни преподавал в консерватории музыкально–теоретические дисциплины, с 1967 г. – композицию. Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни. В 2020 г. его имя было присвоено детской школе искусств № 2 Санкт-Петербурга.

В детстве был в эвакуирован в Пермскую область.

Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни – в том числе и в с. Никольское (Лужский р-н). Некоторые из них были опубликованы на грампластинках.

Слонимский Сергей Михайлович

Советский и российский композитор, музыковед, пианист, педагог. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Родился в Ленинграде. Заниматься композицией начал в возрасте 11 лет частным образом с В. Я. Шебалиным. Окончил аспирантуру (1958). С 1959 г. до конца жизни преподавал в консерватории музыкально–теоретические дисциплины, с 1967 г. – композицию. Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни. В 2020 г. его имя было присвоено детской школе искусств № 2 Санкт-Петербурга.

В детстве был в эвакуирован в Пермскую область.

Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни – в том числе и в с. Никольское (Лужский р-н). Некоторые из них были опубликованы на грампластинках.

Старк Оскар Викторович

Российский военный деятель, адмирал. Родился в г. Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник русско–турецкой войны (1877–1878), русско–японской войны (1904–1905), Первой мировой войны (1914–19180). В 1902–1904 гг. – комендант крепости Порт–Артур (ныне Китай). В 1904 г. временно исполнял должность командующего Флотом Тихого океана. Старший флагман Балтийского моря (1905). Председатель правлений Обуховского и Ижорского заводов (1908).

Владелец дачного земельного участка в районе дер. Вырица (Гатчинский р-н).

Старк Оскар Викторович

Российский военный деятель, адмирал. Родился в г. Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник русско–турецкой войны (1877–1878), русско–японской войны (1904–1905), Первой мировой войны (1914–19180). В 1902–1904 гг. – комендант крепости Порт–Артур (ныне Китай). В 1904 г. временно исполнял должность командующего Флотом Тихого океана. Старший флагман Балтийского моря (1905). Председатель правлений Обуховского и Ижорского заводов (1908).

Владелец дачного земельного участка в районе дер. Вырица (Гатчинский р-н).

Эрмлер Фридрих Маркович

Режиссер, сценарист, один из создателей киноэкспериментальной мастерской (КЭМ). Настоящие имя и фамилия – Вульф Мовшевич Бреслав. Родился в Режице (ныне Резекне, Латвия). В годы Гражданской войны служил в РККА, работал в ЧК. В 1923–1924 гг. учился на актёрском отделении Лентехн экран искусств. С 1924 г. на «Ленфильме». В 1925 г. организовал КЭМ. Редактор газеты «Кино». С 1940 г. – художественный руководитель киностудии «Ленфильм». Один из руководителей эвакуации «Ленфильма». Вернулся в Ленинград в марте 1944 г. Вел курс в Техникуме сценических искусств. Создатель картин «Катька – бумажный ранет» (1926), «Обломок империи» (1929), «Встречный» (1932) – первый звуковой фильм, «Неоконченная повесть» (1955), «Перед судом истории» (1965) и др.

Натурой для фильма из жизни ладожских рыбаков «Волк» должно было стать Ладожское озеро (1920-е гг.).

Участник фестиваля в Луге в 1930-е гг., организованного Лужской районной «Крестьянской газетой». Съемки нескольких эпизодов фильма «Великий граждани...

Эрмлер Фридрих Маркович

Режиссер, сценарист, один из создателей киноэкспериментальной мастерской (КЭМ). Настоящие имя и фамилия – Вульф Мовшевич Бреслав. Родился в Режице (ныне Резекне, Латвия). В годы Гражданской войны служил в РККА, работал в ЧК. В 1923–1924 гг. учился на актёрском отделении Лентехн экран искусств. С 1924 г. на «Ленфильме». В 1925 г. организовал КЭМ. Редактор газеты «Кино». С 1940 г. – художественный руководитель киностудии «Ленфильм». Один из руководителей эвакуации «Ленфильма». Вернулся в Ленинград в марте 1944 г. Вел курс в Техникуме сценических искусств. Создатель картин «Катька – бумажный ранет» (1926), «Обломок империи» (1929), «Встречный» (1932) – первый звуковой фильм, «Неоконченная повесть» (1955), «Перед судом истории» (1965) и др.

Натурой для фильма из жизни ладожских рыбаков «Волк» должно было стать Ладожское озеро (1920-е гг.).

Участник фестиваля в Луге в 1930-е гг., организованного Лужской районной «Крестьянской газетой». Съемки нескольких эпизодов фильма «Великий граждани...

Аалто Алвар

Финский архитектор и дизайнер, академик, представитель функционализма. Родился в местечке Куортане (Финляндия). Работал в Финляндии, Швеции, США и других странах. Автор проектов общественных зданий, промышленных сооружений, жилых домов, вилл, церквей, выставочных павильонов. А. Аалто повлиял на развитие мебельного дизайна и оставил заметный след в дизайне предметов повседневного обихода из стекла и ткани. Считается одним из основоположников интернационального стиля.

Одним из самых известных объектов архитектора в Выборге была городская библиотека (1933–1935), которой в 1994 г. присвоено имя Алвара Аалто. В этом проекте архитектор впервые разработал дизайн помещений и мебели, что в последующих работах становится обязательным условием.

Аалто Алвар

Финский архитектор и дизайнер, академик, представитель функционализма. Родился в местечке Куортане (Финляндия). Работал в Финляндии, Швеции, США и других странах. Автор проектов общественных зданий, промышленных сооружений, жилых домов, вилл, церквей, выставочных павильонов. А. Аалто повлиял на развитие мебельного дизайна и оставил заметный след в дизайне предметов повседневного обихода из стекла и ткани. Считается одним из основоположников интернационального стиля.

Одним из самых известных объектов архитектора в Выборге была городская библиотека (1933–1935), которой в 1994 г. присвоено имя Алвара Аалто. В этом проекте архитектор впервые разработал дизайн помещений и мебели, что в последующих работах становится обязательным условием.

Аарон

Епископ Руской православной церкви, епископ Корельский и Ладожский (1714-1723 гг., 1728-1730 гг.), викарий Новгородской епархии. В миру Афанасий Владимирович Еропкин. Представитель древнего дворянского рода, сын московского стольника. Начинал службу стряпчим Дворцового ведомства, не раз участвовал в военных походах. Способствовал восстановлению Валаамской обители. Занимался благотворительной и просветительской деятельностью, был строителем и наместником Ниловой пустыни, затем, с мая 1700 г. — наместником Крестного Онежского монастыря. В 1704 г. возведен в сан архимандрита Валдайской Иверской обители, потом управлял Варлаамо-Хутынским монастырем. C 1708 г. — настоятель Юрьева монастыря в Новгороде. В 1716—1721 гг. управлял Новгородской кафедрой.

По его благословению в ноябре 1719 г. освятили Никольскую церковь, возведенную на о. Коневец (Приозерский р-н).

Погребен в Соборной Всехсвятской церкви Нило-Столбенской пустыни.

Аарон

Епископ Руской православной церкви, епископ Корельский и Ладожский (1714-1723 гг., 1728-1730 гг.), викарий Новгородской епархии. В миру Афанасий Владимирович Еропкин. Представитель древнего дворянского рода, сын московского стольника. Начинал службу стряпчим Дворцового ведомства, не раз участвовал в военных походах. Способствовал восстановлению Валаамской обители. Занимался благотворительной и просветительской деятельностью, был строителем и наместником Ниловой пустыни, затем, с мая 1700 г. — наместником Крестного Онежского монастыря. В 1704 г. возведен в сан архимандрита Валдайской Иверской обители, потом управлял Варлаамо-Хутынским монастырем. C 1708 г. — настоятель Юрьева монастыря в Новгороде. В 1716—1721 гг. управлял Новгородской кафедрой.

По его благословению в ноябре 1719 г. освятили Никольскую церковь, возведенную на о. Коневец (Приозерский р-н).

Погребен в Соборной Всехсвятской церкви Нило-Столбенской пустыни.

Абдрашитов Вадим Юсупович

Российский кинорежиссёр и педагог. Родился в Харькове (Украина). Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1974). С 1974 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». Педагог ВГИКа. Запомнился картинами «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга».

В августе 2003 г. являлся председатель жюри Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу». В рамках этого киносмотра в 2017 г. провел творческий вечер в Городском Доме культуры Выборга, приуроченный к 25-летию фильма «Плюмбум, или Опасная игра».

В 2018 г. был председателем жюри XXIV Российского кинофестиваля «Литература и кино» в г. Гатчина.

Абдрашитов Вадим Юсупович

Российский кинорежиссёр и педагог. Родился в Харькове (Украина). Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1974). С 1974 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». Педагог ВГИКа. Запомнился картинами «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга».

В августе 2003 г. являлся председатель жюри Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу». В рамках этого киносмотра в 2017 г. провел творческий вечер в Городском Доме культуры Выборга, приуроченный к 25-летию фильма «Плюмбум, или Опасная игра».

В 2018 г. был председателем жюри XXIV Российского кинофестиваля «Литература и кино» в г. Гатчина.