Неронов Федор Петрович

Тайный советник, благотворитель. Родился в Мокшане. Окончил Пензенскую духовную семинарию. Затем преподавал в Пензенском духовном училище. Состоял директором канцелярии Министерства Путей Сообщения.

В конце XIX в. приобрел обширное имение Линтула (ныне пос. Огоньки, Выборгский р-н). В 1894 г. Ф. П. Неронов выделил часть своего имения и средства для создания Свято-Троицкой Линтульской женской общины. Построили деревянную Троицкую церковь с трапезной. Рядом возвели дом с кельями для монахинь, ферму, конюшни, служебные постройки. В 1896 г. 10 августа состоялось официальное открытие общины. Определением Св. Синода 19.08. 1905 г. общине был присвоен статус монастыря.

Похоронен возле алтарной стены Троицкой церкви на монастырском кладбище.

Неронов Федор Петрович

Тайный советник, благотворитель. Родился в Мокшане. Окончил Пензенскую духовную семинарию. Затем преподавал в Пензенском духовном училище. Состоял директором канцелярии Министерства Путей Сообщения.

В конце XIX в. приобрел обширное имение Линтула (ныне пос. Огоньки, Выборгский р-н). В 1894 г. Ф. П. Неронов выделил часть своего имения и средства для создания Свято-Троицкой Линтульской женской общины. Построили деревянную Троицкую церковь с трапезной. Рядом возвели дом с кельями для монахинь, ферму, конюшни, служебные постройки. В 1896 г. 10 августа состоялось официальное открытие общины. Определением Св. Синода 19.08. 1905 г. общине был присвоен статус монастыря.

Похоронен возле алтарной стены Троицкой церкви на монастырском кладбище.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

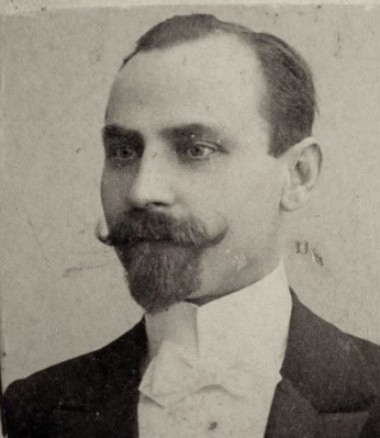

Нижегородов Иван Кузьмич

Гатчинский купец, благотворитель, потомственный почетный гражданин г. Гатчины. Жил в Гатчине, имел собственный магазин на Соборной улице, где было три отдела: 1 - аптекарские товары, парфюмерия и фототовары, 2 – табачные изделия, канцтовары и игрушки, 3 – колониальные товары (пряности, сахар, чай, кофе, какао и пр.) и фрукты. Занимался благотворительностью и состоял в различных организациях и комитетах: Гатчинское общество взаимного страхования от огня имущества, Гатчинское городское общество взаимного кредита, один из руководителей партии Правового порядка.

Нижегородов Иван Кузьмич

Гатчинский купец, благотворитель, потомственный почетный гражданин г. Гатчины. Жил в Гатчине, имел собственный магазин на Соборной улице, где было три отдела: 1 - аптекарские товары, парфюмерия и фототовары, 2 – табачные изделия, канцтовары и игрушки, 3 – колониальные товары (пряности, сахар, чай, кофе, какао и пр.) и фрукты. Занимался благотворительностью и состоял в различных организациях и комитетах: Гатчинское общество взаимного страхования от огня имущества, Гатчинское городское общество взаимного кредита, один из руководителей партии Правового порядка.

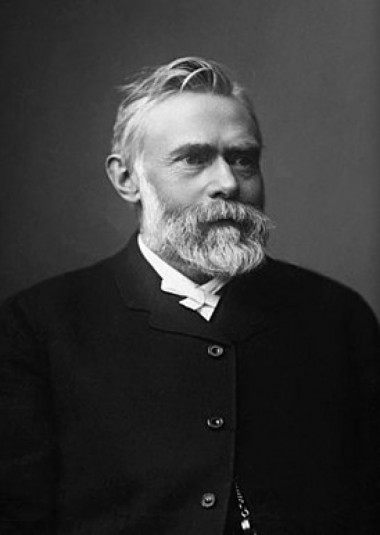

Нобель Людвиг Эммануилович

Российский предприниматель, изобретатель, общественный деятель, благотворитель, купец 1- й гильдии. Старший брат учредителя Нобелевской премии А. Нобеля. Родился в Стокгольме (Швеция). Внес выдающийся вклад в развитие многих отраслей российской промышленности. Один из основателей Росского Технического общества (РТО, 1866). Владелец и организатор производства машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (впоследствии «Русский дизель»). Совместно с братьями основал в Баку «Акционерное товарищество нефтяного производства братьев Нобель» (1879), заложив основы российской нефтяной промышленности. Значителен его вклад в развитие военного дела, банковскую деятельность, внедрение метрических мер и весов, улучшение образования, строительство домов для рабочих, меценатство и благотворительность.

В 1899 г. вошел в Совет директоров первого собрания порохового завода «Виннер» в Никольском (ныне Тосненском р-не).

Нобель Людвиг Эммануилович

Российский предприниматель, изобретатель, общественный деятель, благотворитель, купец 1- й гильдии. Старший брат учредителя Нобелевской премии А. Нобеля. Родился в Стокгольме (Швеция). Внес выдающийся вклад в развитие многих отраслей российской промышленности. Один из основателей Росского Технического общества (РТО, 1866). Владелец и организатор производства машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (впоследствии «Русский дизель»). Совместно с братьями основал в Баку «Акционерное товарищество нефтяного производства братьев Нобель» (1879), заложив основы российской нефтяной промышленности. Значителен его вклад в развитие военного дела, банковскую деятельность, внедрение метрических мер и весов, улучшение образования, строительство домов для рабочих, меценатство и благотворительность.

В 1899 г. вошел в Совет директоров первого собрания порохового завода «Виннер» в Никольском (ныне Тосненском р-не).

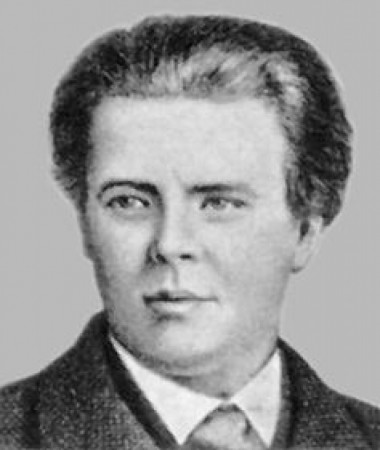

Оболенский Владимир Владимирович

Земский деятель, издатель и меценат. Статский советник (1881). Представитель русского княжеского рода Оболенских. В 1860 г. окончил Николаевское кавалерийское училище.

В конце 1860-х гг. женился на дочери крупного ямбургского землевладельца, действительного тайного советника, сенатора А. Ф. Веймарна. В качестве приданого супруге Лидии Александровне досталось имение Ястребино (Волосовский р–н). С 1869 г. началась благотворительная деятельность В. В. Оболенского в Ямбургском уезде (ныне Кингисеппский р-н). В том же году вместе со своим тестем А. Ф. Веймарном и священником А. Д. Врудским при местной церкви создал свое благотворительное общество, при котором кроме приюта и школы была организована библиотека. В течение длительного времени являлся председателем строительной комиссии. При его содействии в 1870 г. в дер. Пустомержа (Кингисеппский р-н) было открыто народное училище императорского Санкт-Петрбургского воспитательного дома и библиотека. Создатель и редактор первой газеты в 1872...

Оболенский Владимир Владимирович

Земский деятель, издатель и меценат. Статский советник (1881). Представитель русского княжеского рода Оболенских. В 1860 г. окончил Николаевское кавалерийское училище.

В конце 1860-х гг. женился на дочери крупного ямбургского землевладельца, действительного тайного советника, сенатора А. Ф. Веймарна. В качестве приданого супруге Лидии Александровне досталось имение Ястребино (Волосовский р–н). С 1869 г. началась благотворительная деятельность В. В. Оболенского в Ямбургском уезде (ныне Кингисеппский р-н). В том же году вместе со своим тестем А. Ф. Веймарном и священником А. Д. Врудским при местной церкви создал свое благотворительное общество, при котором кроме приюта и школы была организована библиотека. В течение длительного времени являлся председателем строительной комиссии. При его содействии в 1870 г. в дер. Пустомержа (Кингисеппский р-н) было открыто народное училище императорского Санкт-Петрбургского воспитательного дома и библиотека. Создатель и редактор первой газеты в 1872...

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

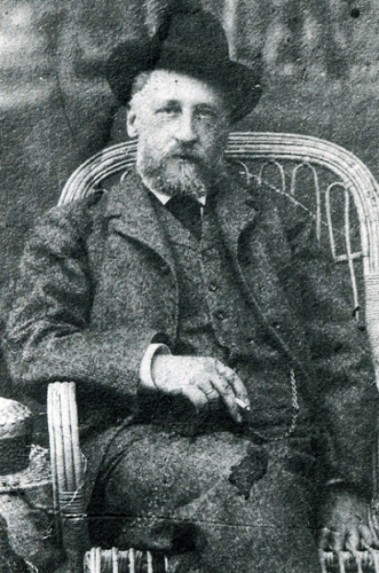

Ольденбургский Петр Георгиевич

Принц, российский государственный и общественный деятель, благотворитель, генерал от инфантерии. Родился в Ярославле. Сенатор (1834–1838). Член Консультации при Министерстве юстиции (с 1834). Член Государственного совета (с 1836), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1842–1881). Член Совета министров (с 1860). Главноуправляющий IV Отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии, почётный опекун и председатель Санкт-Петербургского Опекунского Совета. Инициатор создания и попечитель Училища правоведения, Санкт-Петербургского Коммерческого училища, Императорского Александровского лицея, основатель Русского общества международного права, попечитель ряда средних и высших женских образовательных учреждений, общин сестер милосердия, больниц, санаториев и т. д.

Попечитель Гатчинского Сиротского института. Ежемесячно посещал вверенное ему учебное заведение, благодаря этому была хорошая еда и порядок. По его инициативе в 1848 г. был открыт женский городской пансион в Гатчине, которы...

Ольденбургский Петр Георгиевич

Принц, российский государственный и общественный деятель, благотворитель, генерал от инфантерии. Родился в Ярославле. Сенатор (1834–1838). Член Консультации при Министерстве юстиции (с 1834). Член Государственного совета (с 1836), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1842–1881). Член Совета министров (с 1860). Главноуправляющий IV Отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии, почётный опекун и председатель Санкт-Петербургского Опекунского Совета. Инициатор создания и попечитель Училища правоведения, Санкт-Петербургского Коммерческого училища, Императорского Александровского лицея, основатель Русского общества международного права, попечитель ряда средних и высших женских образовательных учреждений, общин сестер милосердия, больниц, санаториев и т. д.

Попечитель Гатчинского Сиротского института. Ежемесячно посещал вверенное ему учебное заведение, благодаря этому была хорошая еда и порядок. По его инициативе в 1848 г. был открыт женский городской пансион в Гатчине, которы...

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Поляков Дмитрий Васильевич

Ямбургский и петербургский купец 2-й гильдии, меценат, Потомственный почетный гражданин Ямбурга (ныне г. Кингисепп). С 1842–1845 гг. состоял старостой Екатерининского собора. В 21 год был избран в органы городсокй власти – Ямбургский магистрат, где занимал должность примирительного чина городского совета. С 1845–1852 гг. неоднократно избирался на должность примирительного чина городского совета – ратмана.

С 1853 г. Д. В. Поляков значится временным санкт-петербургским купцом, проживающим в Ямбурге. На его средства построена церковь во имя Заступницы и Утешительницы всех Скорбящих на старом кладбище Ямбурга. С 1885 г. староста этой церкви.

В 1860 г. пожертвовал на строительство каменной церкви в Чирковицах (ныне Волосовский р-н).

В 2012 г. на старом кладбище Ямбурга на стене Скорбященского храма состоялось открытие мемориальной доски ямбургскому купцу.

Поляков Дмитрий Васильевич

Ямбургский и петербургский купец 2-й гильдии, меценат, Потомственный почетный гражданин Ямбурга (ныне г. Кингисепп). С 1842–1845 гг. состоял старостой Екатерининского собора. В 21 год был избран в органы городсокй власти – Ямбургский магистрат, где занимал должность примирительного чина городского совета. С 1845–1852 гг. неоднократно избирался на должность примирительного чина городского совета – ратмана.

С 1853 г. Д. В. Поляков значится временным санкт-петербургским купцом, проживающим в Ямбурге. На его средства построена церковь во имя Заступницы и Утешительницы всех Скорбящих на старом кладбище Ямбурга. С 1885 г. староста этой церкви.

В 1860 г. пожертвовал на строительство каменной церкви в Чирковицах (ныне Волосовский р-н).

В 2012 г. на старом кладбище Ямбурга на стене Скорбященского храма состоялось открытие мемориальной доски ямбургскому купцу.

Разумовский Андрей Кириллович

Русский дипломат из рода Разумовских, посланник в Вене (1797–1799, 1801–1807), строитель венского дворца Разумовских. Известен также как меценат, которому Бетховен посвятил «Русские квартеты. Действительный тайный советник 1–го класса (1819). Родился в г. Глухов (Украина). Окончил Страсбургский университет. В 1769 г. приступил к службе на флоте, получил звание лейтенанта и командовал пакетботом «Быстрый». В 1770 г. – участник Первой Архипелагской экспедиции и Чесменского боя. После этого командовал фрегатом «Екатерина», а в 1775 г. получил чин генерал–майора и перешел на придворную службу.

Унаследовал имение Гостилицы (Ломоносовский р-н) после смерти брата. Затем продал имение в 1825 г. А. М. Потемкину.

Разумовский Андрей Кириллович

Русский дипломат из рода Разумовских, посланник в Вене (1797–1799, 1801–1807), строитель венского дворца Разумовских. Известен также как меценат, которому Бетховен посвятил «Русские квартеты. Действительный тайный советник 1–го класса (1819). Родился в г. Глухов (Украина). Окончил Страсбургский университет. В 1769 г. приступил к службе на флоте, получил звание лейтенанта и командовал пакетботом «Быстрый». В 1770 г. – участник Первой Архипелагской экспедиции и Чесменского боя. После этого командовал фрегатом «Екатерина», а в 1775 г. получил чин генерал–майора и перешел на придворную службу.

Унаследовал имение Гостилицы (Ломоносовский р-н) после смерти брата. Затем продал имение в 1825 г. А. М. Потемкину.

Ратьков-Рожнов Владимир Александрович

Петербургский городской голова в 1893-1898 гг., сенатор, предприниматель, промышленный и общественный деятель, действительный тайный советник, меценат и благотворитель. Родился в Костромской губернии.

Приказчик, затем владелец Громовской лесной биржи. Его лесопильный завод - фирма «Гротов и К» находилась по адресу: Новоладожский уезд, по р. Свирице (ныне пос. Свирица, Волховский р-н.).

В 1903 купил на торгах имение Яковлевское (Усть-Мга) – сейчас входит в черту г. п. Павлово (Кировский р-н). Состоял в попечителях Никольской церкви в погосте Верола (дер. Сухое Кировского р-на).

Владелец имения Дубки, по названию которого ст. Дубочки (Ломоносовский р-н).

Совершил пожертвование Лодейнопольскому женскому начальному училищу - книги, учебные и классные пособия и материалы для женского рукоделия, за что В. А. Ратькову-Рожнову была объявлена благодарность.

Ратьков-Рожнов Владимир Александрович

Петербургский городской голова в 1893-1898 гг., сенатор, предприниматель, промышленный и общественный деятель, действительный тайный советник, меценат и благотворитель. Родился в Костромской губернии.

Приказчик, затем владелец Громовской лесной биржи. Его лесопильный завод - фирма «Гротов и К» находилась по адресу: Новоладожский уезд, по р. Свирице (ныне пос. Свирица, Волховский р-н.).

В 1903 купил на торгах имение Яковлевское (Усть-Мга) – сейчас входит в черту г. п. Павлово (Кировский р-н). Состоял в попечителях Никольской церкви в погосте Верола (дер. Сухое Кировского р-на).

Владелец имения Дубки, по названию которого ст. Дубочки (Ломоносовский р-н).

Совершил пожертвование Лодейнопольскому женскому начальному училищу - книги, учебные и классные пособия и материалы для женского рукоделия, за что В. А. Ратькову-Рожнову была объявлена благодарность.

Рукавишников Иван Васильевич

Владелец золотых приисков, банков, меценат. Дед писателя В. В. Набокова. Родился в Казани.

В 1890 г. И. В. Рукавишников приобрел село Рождествено (Гатчинский р–н), где им были выстроены: школа, амбулатория, здание народного театра, церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1883). Позже у стен церкви был сооружен семейный склеп. Впоследствии он был облицован белым итальянским мрамором. Рождественское смешанное училище было открыто в октябре 1859 г. местным священником Первенским. В училище была библиотека, в основном, она состояла из дарственных книг. Рукавишников был избран Земским собранием попечителем читальни в Рождествено (Гатчинский р-н).

По решению Рождественского крестьянского схода 1875 г. было принято решение о постройке училищного здания. При поддержке директора Народных училищ Санкт–Петербургской губернии, а также И. В. Рукавишникова, почетного блюстителя училища, здание было построено, но вскоре оказалось тесным в связи с большим количеством учащихся. Летом 1882 г. И. В....

Рукавишников Иван Васильевич

Владелец золотых приисков, банков, меценат. Дед писателя В. В. Набокова. Родился в Казани.

В 1890 г. И. В. Рукавишников приобрел село Рождествено (Гатчинский р–н), где им были выстроены: школа, амбулатория, здание народного театра, церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1883). Позже у стен церкви был сооружен семейный склеп. Впоследствии он был облицован белым итальянским мрамором. Рождественское смешанное училище было открыто в октябре 1859 г. местным священником Первенским. В училище была библиотека, в основном, она состояла из дарственных книг. Рукавишников был избран Земским собранием попечителем читальни в Рождествено (Гатчинский р-н).

По решению Рождественского крестьянского схода 1875 г. было принято решение о постройке училищного здания. При поддержке директора Народных училищ Санкт–Петербургской губернии, а также И. В. Рукавишникова, почетного блюстителя училища, здание было построено, но вскоре оказалось тесным в связи с большим количеством учащихся. Летом 1882 г. И. В....

Румянцев Николай Петрович

Граф, русский государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост министра иностранных дел. Родился в Санкт-Петербурге. Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Почётный член Императорской Российской академии (1819). Сын великого военачальника П. А. Румянцева.

В 1820 г. ему принадлежало Саблино (Тосненский р-н).

Румянцев Николай Петрович

Граф, русский государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост министра иностранных дел. Родился в Санкт-Петербурге. Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Почётный член Императорской Российской академии (1819). Сын великого военачальника П. А. Румянцева.

В 1820 г. ему принадлежало Саблино (Тосненский р-н).

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Хакман Вильгельм

Финский предприниматель, председатель выборгского городского правления, президент ассоциации лесопильных предприятий Финляндии, государственный советник, меценат. Родился в Выборге. Окончил Бёмскую школу в Выборге, после высшую техническую школу Штутгарта. Многие годы был помощником отца в семейной компании «Хакман и Ко», а с 1879 г. возглавил ее. Круг его деятельности был очень широк: участие в комитете по денежной реформе, в комитете торговых школ; он являлся заместителем председателя земледельческого собрания в Выборге. В 1879–1907 гг. – член Выборгской конторы Финляндского банка.

Как руководитель компании уделял большое внимание социальному обеспечению работников, организовавал кассы взаимопомощи, обеспечивал пособиями малоимущих. При заводах и пилорамах семейной фирмы открывались народные школы и больницы, содержал детские сады в пригородах Выборга. По его инициативе для работчих открывали читальные залы, превый был открыт в усадьбе Хакмана по Скотоворотной улице (ныне Прогонная)...

Хакман Вильгельм

Финский предприниматель, председатель выборгского городского правления, президент ассоциации лесопильных предприятий Финляндии, государственный советник, меценат. Родился в Выборге. Окончил Бёмскую школу в Выборге, после высшую техническую школу Штутгарта. Многие годы был помощником отца в семейной компании «Хакман и Ко», а с 1879 г. возглавил ее. Круг его деятельности был очень широк: участие в комитете по денежной реформе, в комитете торговых школ; он являлся заместителем председателя земледельческого собрания в Выборге. В 1879–1907 гг. – член Выборгской конторы Финляндского банка.

Как руководитель компании уделял большое внимание социальному обеспечению работников, организовавал кассы взаимопомощи, обеспечивал пособиями малоимущих. При заводах и пилорамах семейной фирмы открывались народные школы и больницы, содержал детские сады в пригородах Выборга. По его инициативе для работчих открывали читальные залы, превый был открыт в усадьбе Хакмана по Скотоворотной улице (ныне Прогонная)...

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Русский меценат, тайный советник, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), почетный член Московского археологического общества, почетный член Императорской Академии художеств (1902). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нижегородов Иван Кузьмич

Гатчинский купец, благотворитель, потомственный почетный гражданин г. Гатчины. Жил в Гатчине, имел собственный магазин на Соборной улице, где было три отдела: 1 - аптекарские товары, парфюмерия и фототовары, 2 – табачные изделия, канцтовары и игрушки, 3 – колониальные товары (пряности, сахар, чай, кофе, какао и пр.) и фрукты. Занимался благотворительностью и состоял в различных организациях и комитетах: Гатчинское общество взаимного страхования от огня имущества, Гатчинское городское общество взаимного кредита, один из руководителей партии Правового порядка.

Нижегородов Иван Кузьмич

Гатчинский купец, благотворитель, потомственный почетный гражданин г. Гатчины. Жил в Гатчине, имел собственный магазин на Соборной улице, где было три отдела: 1 - аптекарские товары, парфюмерия и фототовары, 2 – табачные изделия, канцтовары и игрушки, 3 – колониальные товары (пряности, сахар, чай, кофе, какао и пр.) и фрукты. Занимался благотворительностью и состоял в различных организациях и комитетах: Гатчинское общество взаимного страхования от огня имущества, Гатчинское городское общество взаимного кредита, один из руководителей партии Правового порядка.

Нобель Людвиг Эммануилович

Российский предприниматель, изобретатель, общественный деятель, благотворитель, купец 1- й гильдии. Старший брат учредителя Нобелевской премии А. Нобеля. Родился в Стокгольме (Швеция). Внес выдающийся вклад в развитие многих отраслей российской промышленности. Один из основателей Росского Технического общества (РТО, 1866). Владелец и организатор производства машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (впоследствии «Русский дизель»). Совместно с братьями основал в Баку «Акционерное товарищество нефтяного производства братьев Нобель» (1879), заложив основы российской нефтяной промышленности. Значителен его вклад в развитие военного дела, банковскую деятельность, внедрение метрических мер и весов, улучшение образования, строительство домов для рабочих, меценатство и благотворительность.

В 1899 г. вошел в Совет директоров первого собрания порохового завода «Виннер» в Никольском (ныне Тосненском р-не).

Нобель Людвиг Эммануилович

Российский предприниматель, изобретатель, общественный деятель, благотворитель, купец 1- й гильдии. Старший брат учредителя Нобелевской премии А. Нобеля. Родился в Стокгольме (Швеция). Внес выдающийся вклад в развитие многих отраслей российской промышленности. Один из основателей Росского Технического общества (РТО, 1866). Владелец и организатор производства машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (впоследствии «Русский дизель»). Совместно с братьями основал в Баку «Акционерное товарищество нефтяного производства братьев Нобель» (1879), заложив основы российской нефтяной промышленности. Значителен его вклад в развитие военного дела, банковскую деятельность, внедрение метрических мер и весов, улучшение образования, строительство домов для рабочих, меценатство и благотворительность.

В 1899 г. вошел в Совет директоров первого собрания порохового завода «Виннер» в Никольском (ныне Тосненском р-не).

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Ольденбургский Петр Георгиевич

Принц, российский государственный и общественный деятель, благотворитель, генерал от инфантерии. Родился в Ярославле. Сенатор (1834–1838). Член Консультации при Министерстве юстиции (с 1834). Член Государственного совета (с 1836), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1842–1881). Член Совета министров (с 1860). Главноуправляющий IV Отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии, почётный опекун и председатель Санкт-Петербургского Опекунского Совета. Инициатор создания и попечитель Училища правоведения, Санкт-Петербургского Коммерческого училища, Императорского Александровского лицея, основатель Русского общества международного права, попечитель ряда средних и высших женских образовательных учреждений, общин сестер милосердия, больниц, санаториев и т. д.

Попечитель Гатчинского Сиротского института. Ежемесячно посещал вверенное ему учебное заведение, благодаря этому была хорошая еда и порядок. По его инициативе в 1848 г. был открыт женский городской пансион в Гатчине, которы...

Ольденбургский Петр Георгиевич

Принц, российский государственный и общественный деятель, благотворитель, генерал от инфантерии. Родился в Ярославле. Сенатор (1834–1838). Член Консультации при Министерстве юстиции (с 1834). Член Государственного совета (с 1836), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1842–1881). Член Совета министров (с 1860). Главноуправляющий IV Отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии, почётный опекун и председатель Санкт-Петербургского Опекунского Совета. Инициатор создания и попечитель Училища правоведения, Санкт-Петербургского Коммерческого училища, Императорского Александровского лицея, основатель Русского общества международного права, попечитель ряда средних и высших женских образовательных учреждений, общин сестер милосердия, больниц, санаториев и т. д.

Попечитель Гатчинского Сиротского института. Ежемесячно посещал вверенное ему учебное заведение, благодаря этому была хорошая еда и порядок. По его инициативе в 1848 г. был открыт женский городской пансион в Гатчине, которы...

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Поляков Дмитрий Васильевич

Ямбургский и петербургский купец 2-й гильдии, меценат, Потомственный почетный гражданин Ямбурга (ныне г. Кингисепп). С 1842–1845 гг. состоял старостой Екатерининского собора. В 21 год был избран в органы городсокй власти – Ямбургский магистрат, где занимал должность примирительного чина городского совета. С 1845–1852 гг. неоднократно избирался на должность примирительного чина городского совета – ратмана.

С 1853 г. Д. В. Поляков значится временным санкт-петербургским купцом, проживающим в Ямбурге. На его средства построена церковь во имя Заступницы и Утешительницы всех Скорбящих на старом кладбище Ямбурга. С 1885 г. староста этой церкви.

В 1860 г. пожертвовал на строительство каменной церкви в Чирковицах (ныне Волосовский р-н).

В 2012 г. на старом кладбище Ямбурга на стене Скорбященского храма состоялось открытие мемориальной доски ямбургскому купцу.

Поляков Дмитрий Васильевич

Ямбургский и петербургский купец 2-й гильдии, меценат, Потомственный почетный гражданин Ямбурга (ныне г. Кингисепп). С 1842–1845 гг. состоял старостой Екатерининского собора. В 21 год был избран в органы городсокй власти – Ямбургский магистрат, где занимал должность примирительного чина городского совета. С 1845–1852 гг. неоднократно избирался на должность примирительного чина городского совета – ратмана.

С 1853 г. Д. В. Поляков значится временным санкт-петербургским купцом, проживающим в Ямбурге. На его средства построена церковь во имя Заступницы и Утешительницы всех Скорбящих на старом кладбище Ямбурга. С 1885 г. староста этой церкви.

В 1860 г. пожертвовал на строительство каменной церкви в Чирковицах (ныне Волосовский р-н).

В 2012 г. на старом кладбище Ямбурга на стене Скорбященского храма состоялось открытие мемориальной доски ямбургскому купцу.

Разумовский Андрей Кириллович

Русский дипломат из рода Разумовских, посланник в Вене (1797–1799, 1801–1807), строитель венского дворца Разумовских. Известен также как меценат, которому Бетховен посвятил «Русские квартеты. Действительный тайный советник 1–го класса (1819). Родился в г. Глухов (Украина). Окончил Страсбургский университет. В 1769 г. приступил к службе на флоте, получил звание лейтенанта и командовал пакетботом «Быстрый». В 1770 г. – участник Первой Архипелагской экспедиции и Чесменского боя. После этого командовал фрегатом «Екатерина», а в 1775 г. получил чин генерал–майора и перешел на придворную службу.

Унаследовал имение Гостилицы (Ломоносовский р-н) после смерти брата. Затем продал имение в 1825 г. А. М. Потемкину.

Разумовский Андрей Кириллович

Русский дипломат из рода Разумовских, посланник в Вене (1797–1799, 1801–1807), строитель венского дворца Разумовских. Известен также как меценат, которому Бетховен посвятил «Русские квартеты. Действительный тайный советник 1–го класса (1819). Родился в г. Глухов (Украина). Окончил Страсбургский университет. В 1769 г. приступил к службе на флоте, получил звание лейтенанта и командовал пакетботом «Быстрый». В 1770 г. – участник Первой Архипелагской экспедиции и Чесменского боя. После этого командовал фрегатом «Екатерина», а в 1775 г. получил чин генерал–майора и перешел на придворную службу.

Унаследовал имение Гостилицы (Ломоносовский р-н) после смерти брата. Затем продал имение в 1825 г. А. М. Потемкину.

Ратьков-Рожнов Владимир Александрович

Петербургский городской голова в 1893-1898 гг., сенатор, предприниматель, промышленный и общественный деятель, действительный тайный советник, меценат и благотворитель. Родился в Костромской губернии.

Приказчик, затем владелец Громовской лесной биржи. Его лесопильный завод - фирма «Гротов и К» находилась по адресу: Новоладожский уезд, по р. Свирице (ныне пос. Свирица, Волховский р-н.).

В 1903 купил на торгах имение Яковлевское (Усть-Мга) – сейчас входит в черту г. п. Павлово (Кировский р-н). Состоял в попечителях Никольской церкви в погосте Верола (дер. Сухое Кировского р-на).

Владелец имения Дубки, по названию которого ст. Дубочки (Ломоносовский р-н).

Совершил пожертвование Лодейнопольскому женскому начальному училищу - книги, учебные и классные пособия и материалы для женского рукоделия, за что В. А. Ратькову-Рожнову была объявлена благодарность.

Ратьков-Рожнов Владимир Александрович

Петербургский городской голова в 1893-1898 гг., сенатор, предприниматель, промышленный и общественный деятель, действительный тайный советник, меценат и благотворитель. Родился в Костромской губернии.

Приказчик, затем владелец Громовской лесной биржи. Его лесопильный завод - фирма «Гротов и К» находилась по адресу: Новоладожский уезд, по р. Свирице (ныне пос. Свирица, Волховский р-н.).

В 1903 купил на торгах имение Яковлевское (Усть-Мга) – сейчас входит в черту г. п. Павлово (Кировский р-н). Состоял в попечителях Никольской церкви в погосте Верола (дер. Сухое Кировского р-на).

Владелец имения Дубки, по названию которого ст. Дубочки (Ломоносовский р-н).

Совершил пожертвование Лодейнопольскому женскому начальному училищу - книги, учебные и классные пособия и материалы для женского рукоделия, за что В. А. Ратькову-Рожнову была объявлена благодарность.

Рукавишников Иван Васильевич

Владелец золотых приисков, банков, меценат. Дед писателя В. В. Набокова. Родился в Казани.

В 1890 г. И. В. Рукавишников приобрел село Рождествено (Гатчинский р–н), где им были выстроены: школа, амбулатория, здание народного театра, церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1883). Позже у стен церкви был сооружен семейный склеп. Впоследствии он был облицован белым итальянским мрамором. Рождественское смешанное училище было открыто в октябре 1859 г. местным священником Первенским. В училище была библиотека, в основном, она состояла из дарственных книг. Рукавишников был избран Земским собранием попечителем читальни в Рождествено (Гатчинский р-н).

По решению Рождественского крестьянского схода 1875 г. было принято решение о постройке училищного здания. При поддержке директора Народных училищ Санкт–Петербургской губернии, а также И. В. Рукавишникова, почетного блюстителя училища, здание было построено, но вскоре оказалось тесным в связи с большим количеством учащихся. Летом 1882 г. И. В....

Рукавишников Иван Васильевич

Владелец золотых приисков, банков, меценат. Дед писателя В. В. Набокова. Родился в Казани.

В 1890 г. И. В. Рукавишников приобрел село Рождествено (Гатчинский р–н), где им были выстроены: школа, амбулатория, здание народного театра, церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1883). Позже у стен церкви был сооружен семейный склеп. Впоследствии он был облицован белым итальянским мрамором. Рождественское смешанное училище было открыто в октябре 1859 г. местным священником Первенским. В училище была библиотека, в основном, она состояла из дарственных книг. Рукавишников был избран Земским собранием попечителем читальни в Рождествено (Гатчинский р-н).

По решению Рождественского крестьянского схода 1875 г. было принято решение о постройке училищного здания. При поддержке директора Народных училищ Санкт–Петербургской губернии, а также И. В. Рукавишникова, почетного блюстителя училища, здание было построено, но вскоре оказалось тесным в связи с большим количеством учащихся. Летом 1882 г. И. В....

Румянцев Николай Петрович

Граф, русский государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост министра иностранных дел. Родился в Санкт-Петербурге. Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Почётный член Императорской Российской академии (1819). Сын великого военачальника П. А. Румянцева.

В 1820 г. ему принадлежало Саблино (Тосненский р-н).

Румянцев Николай Петрович

Граф, русский государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост министра иностранных дел. Родился в Санкт-Петербурге. Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Почётный член Императорской Российской академии (1819). Сын великого военачальника П. А. Румянцева.

В 1820 г. ему принадлежало Саблино (Тосненский р-н).

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Хакман Вильгельм

Финский предприниматель, председатель выборгского городского правления, президент ассоциации лесопильных предприятий Финляндии, государственный советник, меценат. Родился в Выборге. Окончил Бёмскую школу в Выборге, после высшую техническую школу Штутгарта. Многие годы был помощником отца в семейной компании «Хакман и Ко», а с 1879 г. возглавил ее. Круг его деятельности был очень широк: участие в комитете по денежной реформе, в комитете торговых школ; он являлся заместителем председателя земледельческого собрания в Выборге. В 1879–1907 гг. – член Выборгской конторы Финляндского банка.

Как руководитель компании уделял большое внимание социальному обеспечению работников, организовавал кассы взаимопомощи, обеспечивал пособиями малоимущих. При заводах и пилорамах семейной фирмы открывались народные школы и больницы, содержал детские сады в пригородах Выборга. По его инициативе для работчих открывали читальные залы, превый был открыт в усадьбе Хакмана по Скотоворотной улице (ныне Прогонная)...

Хакман Вильгельм

Финский предприниматель, председатель выборгского городского правления, президент ассоциации лесопильных предприятий Финляндии, государственный советник, меценат. Родился в Выборге. Окончил Бёмскую школу в Выборге, после высшую техническую школу Штутгарта. Многие годы был помощником отца в семейной компании «Хакман и Ко», а с 1879 г. возглавил ее. Круг его деятельности был очень широк: участие в комитете по денежной реформе, в комитете торговых школ; он являлся заместителем председателя земледельческого собрания в Выборге. В 1879–1907 гг. – член Выборгской конторы Финляндского банка.

Как руководитель компании уделял большое внимание социальному обеспечению работников, организовавал кассы взаимопомощи, обеспечивал пособиями малоимущих. При заводах и пилорамах семейной фирмы открывались народные школы и больницы, содержал детские сады в пригородах Выборга. По его инициативе для работчих открывали читальные залы, превый был открыт в усадьбе Хакмана по Скотоворотной улице (ныне Прогонная)...

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).