Лаксман Эрик Густавович

Российский ученый и путешественник шведского происхождения; химик, ботаник, географ. Действительный член Петербургской академии наук. Родился в Финляндии. В 1762 г. переселился в Санкт–Петербург. Преподавал естественную историю и ботанику в училище при соборе Св. Петра и Павла. В 1764 г. был назначен пастором лютеранской церкви немецкого прихода Колывано-Воскресенских заводов. Прожил 5 лет в Барнауле и Змеиногорске. В Барнауле вел метеорологические наблюдения. Много путешествовал по Алтаю. Занимался изучением животных и насекомых. В 1784 г. вместе с А.А. Барановым основал стекольный завод близ Иркутска, где применил свой способ стекловарения.

В 1769 г. по заданию Вольного экономического общества побывал в Присвирье. Опубликовал научный труд «Экономические ответы, касающиеся до хлебопашества в лежащих около Свири и южной части Олонца местах».

В 1778 г. принимал участие в большой поездке с целью исследования «Северных гор между морями Ледовитым и Балтийским». Предпринял описание О...

Лаксман Эрик Густавович

Российский ученый и путешественник шведского происхождения; химик, ботаник, географ. Действительный член Петербургской академии наук. Родился в Финляндии. В 1762 г. переселился в Санкт–Петербург. Преподавал естественную историю и ботанику в училище при соборе Св. Петра и Павла. В 1764 г. был назначен пастором лютеранской церкви немецкого прихода Колывано-Воскресенских заводов. Прожил 5 лет в Барнауле и Змеиногорске. В Барнауле вел метеорологические наблюдения. Много путешествовал по Алтаю. Занимался изучением животных и насекомых. В 1784 г. вместе с А.А. Барановым основал стекольный завод близ Иркутска, где применил свой способ стекловарения.

В 1769 г. по заданию Вольного экономического общества побывал в Присвирье. Опубликовал научный труд «Экономические ответы, касающиеся до хлебопашества в лежащих около Свири и южной части Олонца местах».

В 1778 г. принимал участие в большой поездке с целью исследования «Северных гор между морями Ледовитым и Балтийским». Предпринял описание О...

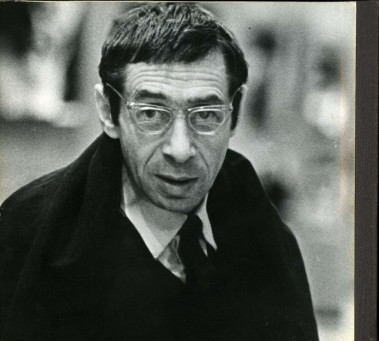

Мазелев Рафаил Абрамович

Фотокорреспондент. В 1933 г. входил в бригаду кинооператоров, фотографов и писателей под руководством А. Толстого. В годы Великой Отечественной войны – фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Снимал в блокадном Ленинграде, на Ленинградском фронте. Большое количество фотографий Р. А. Мазелева посвящены «Дороге жизни». Его снимки, сделанные на ледовой трассе, вошли в многочисленные издания, посвященные героическим дням обороны Ленинграда. Войну закончил в Берлине. После работал в издательствах, много фотографировал для книг и альбомов.

Мазелев Рафаил Абрамович

Фотокорреспондент. В 1933 г. входил в бригаду кинооператоров, фотографов и писателей под руководством А. Толстого. В годы Великой Отечественной войны – фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Снимал в блокадном Ленинграде, на Ленинградском фронте. Большое количество фотографий Р. А. Мазелева посвящены «Дороге жизни». Его снимки, сделанные на ледовой трассе, вошли в многочисленные издания, посвященные героическим дням обороны Ленинграда. Войну закончил в Берлине. После работал в издательствах, много фотографировал для книг и альбомов.

Назарова Ирина Николаевна

Библиограф, краевед. Родилась в Кингисеппе. Несколько лет работала в Ивангородской детской библиотеке. Занималась организацией фондов новой Городской библиотеки (1971–1972) в Кингисеппе. Работала в библиотеке Ленинградского Государственного университета и в Ленинградской областной детской библиотеке. Занималась организацией библиотеки Кингисеппской гимназии (1992–1996). Много лет сотрудничаю с Кингисеппским историко-краеведческим музеем. Член исторического общества Ямбурга-Кингисеппа. Автор многочисленных статей в газетах, журналах, сборниках и альманахах. Ряд работ написан совместно с В. В. Назаровым. Автор книг: «Свидетель. Санкт-Петербургская губерния, XVIII век», «Золотой знак депутату. Санкт-Петербургская губерния, XVIII – начало ХIХ века», «Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России» и др.

Назарова Ирина Николаевна

Библиограф, краевед. Родилась в Кингисеппе. Несколько лет работала в Ивангородской детской библиотеке. Занималась организацией фондов новой Городской библиотеки (1971–1972) в Кингисеппе. Работала в библиотеке Ленинградского Государственного университета и в Ленинградской областной детской библиотеке. Занималась организацией библиотеки Кингисеппской гимназии (1992–1996). Много лет сотрудничаю с Кингисеппским историко-краеведческим музеем. Член исторического общества Ямбурга-Кингисеппа. Автор многочисленных статей в газетах, журналах, сборниках и альманахах. Ряд работ написан совместно с В. В. Назаровым. Автор книг: «Свидетель. Санкт-Петербургская губерния, XVIII век», «Золотой знак депутату. Санкт-Петербургская губерния, XVIII – начало ХIХ века», «Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России» и др.

Наровлянский Илья Авраамович

Российский фотограф. Родился в Петрограде. Участник советско-финской войны (1939–1940). В Великую Отечественную войну радист в 1-ом отдельном дивизионе спецсвязи на Ленинградском фронте. После демобилизации лаборант в фотолаборатории издательства «Ленфотохудожник», с 1954 г. фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Выполнял фоторепортажи о промышленных и торговых предприятий Ленинграда, сельском хозяйстве Ленинградской области. Запечатлел уборочные и посевные, леспромхозы, птицефермы, совхозы (в частности, «Белогорку» Гатчинского р-на), зверосовхозы (Ворошиловский).

С 1957 г. участвовал в выставках. С 1960 г. постоянный фотокорреспондент Ленинградского изобразительного комбината. С этого времени городские виды Ленинграда в его исполнении регулярно входят в комплекты открыток и альбомов. В 1966 г. выходит первый фотоальбом. В 1971–1991 г. фотограф графического комбината Ленинградского отделения Художественного фонда. Имел собственную фотомастерскую на Васильевском острове.

Наровлянский Илья Авраамович

Российский фотограф. Родился в Петрограде. Участник советско-финской войны (1939–1940). В Великую Отечественную войну радист в 1-ом отдельном дивизионе спецсвязи на Ленинградском фронте. После демобилизации лаборант в фотолаборатории издательства «Ленфотохудожник», с 1954 г. фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Выполнял фоторепортажи о промышленных и торговых предприятий Ленинграда, сельском хозяйстве Ленинградской области. Запечатлел уборочные и посевные, леспромхозы, птицефермы, совхозы (в частности, «Белогорку» Гатчинского р-на), зверосовхозы (Ворошиловский).

С 1957 г. участвовал в выставках. С 1960 г. постоянный фотокорреспондент Ленинградского изобразительного комбината. С этого времени городские виды Ленинграда в его исполнении регулярно входят в комплекты открыток и альбомов. В 1966 г. выходит первый фотоальбом. В 1971–1991 г. фотограф графического комбината Ленинградского отделения Художественного фонда. Имел собственную фотомастерскую на Васильевском острове.

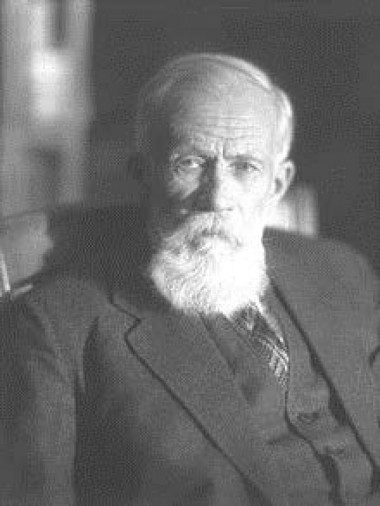

Обручев Владимир Афанасьевич

Русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст - автор знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония», академик АН СССР (1929).

С 1929 по 1935 гг. жил в Гатчине. Здесь он приобрел домик по ул. Чехова, 22 (до наших дней не сохранился).

Летом 1884 г. во время студенческой геологической практики посетил знаменитые Волховские пороги (Волховский р-н), Ладожские каналы (Кировский р-н), о чем оставил воспоминания.

Обручев Владимир Афанасьевич

Русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст - автор знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония», академик АН СССР (1929).

С 1929 по 1935 гг. жил в Гатчине. Здесь он приобрел домик по ул. Чехова, 22 (до наших дней не сохранился).

Летом 1884 г. во время студенческой геологической практики посетил знаменитые Волховские пороги (Волховский р-н), Ладожские каналы (Кировский р-н), о чем оставил воспоминания.

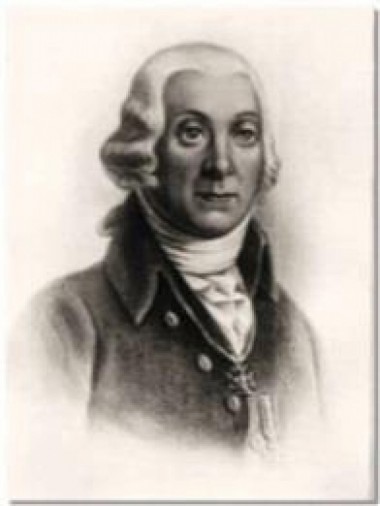

Паллас Петр-Симон

Естествоиспытатель, географ и путешественник, член Петербургской АН (1767). Родился в Берлине. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1767 г. переехал в Россию. В 1768–1774 гг. возглавлял экспедицию Петербургской АН в Восточную Россию и Сибирь (1768–1774), результаты которой опубликованы в книге «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (Т. 1–3, 1773–1788). Коллекции, собранные во время путешествия, легли в основу коллекций академической Кунсткамеры, а часть их попала в Берлинский университет. В 1777 г. – член топографического отдела Российской империи, 1782 г. – коллегии советником, 1787 г. – историографом адмиралтейской коллегии. В 1793–1794 гг. изучал климатологию на юге России и для описания климата Крыма в 1796 г. был командирован в Симферополь.Автор свода растений «Флора России» (Т. 1–2, 1784–1788), трудов по зоологии, палеонтологии, ботанике, этнографии и др.Именем Палласа названы: вулкан на Курильских о-вах и риф у Новой Гвинеи, а также многие расте...

Паллас Петр-Симон

Естествоиспытатель, географ и путешественник, член Петербургской АН (1767). Родился в Берлине. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1767 г. переехал в Россию. В 1768–1774 гг. возглавлял экспедицию Петербургской АН в Восточную Россию и Сибирь (1768–1774), результаты которой опубликованы в книге «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (Т. 1–3, 1773–1788). Коллекции, собранные во время путешествия, легли в основу коллекций академической Кунсткамеры, а часть их попала в Берлинский университет. В 1777 г. – член топографического отдела Российской империи, 1782 г. – коллегии советником, 1787 г. – историографом адмиралтейской коллегии. В 1793–1794 гг. изучал климатологию на юге России и для описания климата Крыма в 1796 г. был командирован в Симферополь.Автор свода растений «Флора России» (Т. 1–2, 1784–1788), трудов по зоологии, палеонтологии, ботанике, этнографии и др.Именем Палласа названы: вулкан на Курильских о-вах и риф у Новой Гвинеи, а также многие расте...

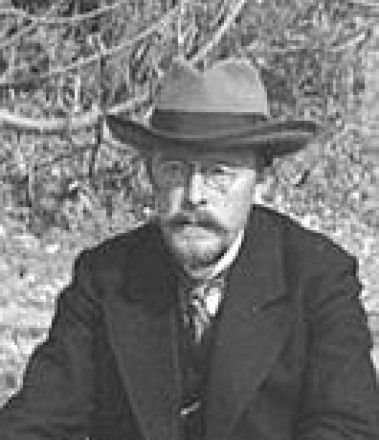

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

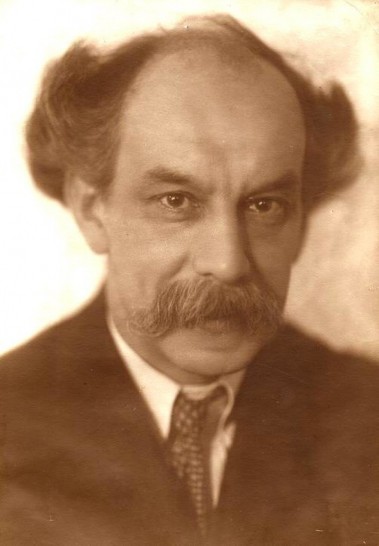

Рубакин Николай Александрович

Российский книговед, библиограф, теоретик и практик библиотечного дела, популяризатор науки и писатель. Родился в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов, Санкт-Петербурга). Заведовал публичной библиотекой, открытой в 1875 г. его матерью в Петербурге. Заведовал издательством О. Н. Поповой (1894–1897), от¬делом научно-популярной литературы издательства И. Д. Сытина (1897–1900) и одновременно издательством «Издатель». Один из первых теоретиков самообразования («Практика самообразования», 1914 и др.). Заложил основы социологии чтения («Этюды о русской читающей публике», 1895). Участник революционного движения (партия есеров). В 1902 г. жил на даче в Папуле (ныне Выборг). В 1906–1907 гг. жил и работал в Выборге, пишет здесь статьи в газеты, журналы и свой основной труд «Среди книг». В 1907 г. эмигрировал в Швейцарию. Сформировал крупнейшее частное собрание русской литературы за рубежом (около 100 тыс. томов). Создал теорию библиологической психологии (библиопсихологии). Основатель секции библиопси...

Рубакин Николай Александрович

Российский книговед, библиограф, теоретик и практик библиотечного дела, популяризатор науки и писатель. Родился в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов, Санкт-Петербурга). Заведовал публичной библиотекой, открытой в 1875 г. его матерью в Петербурге. Заведовал издательством О. Н. Поповой (1894–1897), от¬делом научно-популярной литературы издательства И. Д. Сытина (1897–1900) и одновременно издательством «Издатель». Один из первых теоретиков самообразования («Практика самообразования», 1914 и др.). Заложил основы социологии чтения («Этюды о русской читающей публике», 1895). Участник революционного движения (партия есеров). В 1902 г. жил на даче в Папуле (ныне Выборг). В 1906–1907 гг. жил и работал в Выборге, пишет здесь статьи в газеты, журналы и свой основной труд «Среди книг». В 1907 г. эмигрировал в Швейцарию. Сформировал крупнейшее частное собрание русской литературы за рубежом (около 100 тыс. томов). Создал теорию библиологической психологии (библиопсихологии). Основатель секции библиопси...

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Свиньин Павел Петрович

Русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, географ, коллекционер. В 1818—1830 годах издавал журнал «Отечественные записки». В 1824 году вышел в отставку с чином статского советника и занимался литературной и издательской деятельностью.

Автор книги «Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816-1828) в 6 томах.

Свиньин Павел Петрович

Русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, географ, коллекционер. В 1818—1830 годах издавал журнал «Отечественные записки». В 1824 году вышел в отставку с чином статского советника и занимался литературной и издательской деятельностью.

Автор книги «Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816-1828) в 6 томах.

Семенов–Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Географ, экономист, профессор Педагогического института. Родился в Санкт–Петербурге. В 1902 г. окончил гимназию и поступил в Медико–хирургическую академию. С 1905 по 1907 г. на два года уехал в Германию в связи с началом революции. После возвращения в Россию окончил курс в Петербургском университете. В начале I Мировой войны был мобилизован в действующую армию. В 1918 г. был демобилизован из армии. В 1920 г. вернулся в Петроград, где преподавал географию, работал в Географическом музее, участвовал в экспедициях на Дальнем Востоке.

В 1929 г. отдыхал на даче в Малой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Семенов–Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Географ, экономист, профессор Педагогического института. Родился в Санкт–Петербурге. В 1902 г. окончил гимназию и поступил в Медико–хирургическую академию. С 1905 по 1907 г. на два года уехал в Германию в связи с началом революции. После возвращения в Россию окончил курс в Петербургском университете. В начале I Мировой войны был мобилизован в действующую армию. В 1918 г. был демобилизован из армии. В 1920 г. вернулся в Петроград, где преподавал географию, работал в Географическом музее, участвовал в экспедициях на Дальнем Востоке.

В 1929 г. отдыхал на даче в Малой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Торэн Мария Давыдовна

Российский этнограф, специалист в области истории и этнографии восточнославянских народов. Родилась в Петрограде. Окончила этнографическое отделение ЛГУ (1929). В 1928–1930 гг. – научный сотрудник Ленинградского отделения Общества краеведения на финско-ладожском перешейке. В 1927–1929 гг. участвовала в экспедициях Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народностей (ЛОИКФУН) на территории Куйвозовского (Всеволожский р-н) и Парголовского районов, изучала, в т. ч. способы крашения тканей у финнов, осуществляла фотосъемку. В 1930–1933 ‒ младший научный сотрудник Института по изучению народов СССР, Ленинградского отделения Института антропологии и этнографии АН СССР (1933–1963). Одновременно вела экспедиционную и научно-собирательскую деятельность у русских, эстонцев и финнов Ленинградской обл. В годы Великой Отечественной войны под ее наблюдением находились коллекции ряда отделов и библиотека МАЭ. Награждена медалью За оборону Ленинграда (1943). Значительное место в...

Торэн Мария Давыдовна

Российский этнограф, специалист в области истории и этнографии восточнославянских народов. Родилась в Петрограде. Окончила этнографическое отделение ЛГУ (1929). В 1928–1930 гг. – научный сотрудник Ленинградского отделения Общества краеведения на финско-ладожском перешейке. В 1927–1929 гг. участвовала в экспедициях Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народностей (ЛОИКФУН) на территории Куйвозовского (Всеволожский р-н) и Парголовского районов, изучала, в т. ч. способы крашения тканей у финнов, осуществляла фотосъемку. В 1930–1933 ‒ младший научный сотрудник Института по изучению народов СССР, Ленинградского отделения Института антропологии и этнографии АН СССР (1933–1963). Одновременно вела экспедиционную и научно-собирательскую деятельность у русских, эстонцев и финнов Ленинградской обл. В годы Великой Отечественной войны под ее наблюдением находились коллекции ряда отделов и библиотека МАЭ. Награждена медалью За оборону Ленинграда (1943). Значительное место в...

Трахтенберг Давид Михайлович

Художник, фотокорреспондент. Родился в Ленинграде. Получил художественное образование. С конца 1930-х гг. стал фотокорреспондентом «Ленинградской правды», где проработал более 25 лет. Работал с различными издательствами Москвы и Ленинграда, производя съемки для книг и альбомов. Все девятьсот блокадных дней провел в осажденном городе, снимая жизнь его защитников.Автор уникальной фотосерии «Прорыв Ленинградской блокады».Его снимки вошли практически во все публикации о блокадных днях.В послевоенное время продолжал работать в газете «Ленинградская правда», по заданию ряда издательств Москвы и Ленинграда выполнял съемки для книг и альбомов. Награжден медалями.

В июле 1941 г. Д. М. Трахтенберг был на ст. Веймарн (Кингисеппский р-н). В качестве фотокорреспондента посетил освобожденный Выборг (1943).

Трахтенберг Давид Михайлович

Художник, фотокорреспондент. Родился в Ленинграде. Получил художественное образование. С конца 1930-х гг. стал фотокорреспондентом «Ленинградской правды», где проработал более 25 лет. Работал с различными издательствами Москвы и Ленинграда, производя съемки для книг и альбомов. Все девятьсот блокадных дней провел в осажденном городе, снимая жизнь его защитников.Автор уникальной фотосерии «Прорыв Ленинградской блокады».Его снимки вошли практически во все публикации о блокадных днях.В послевоенное время продолжал работать в газете «Ленинградская правда», по заданию ряда издательств Москвы и Ленинграда выполнял съемки для книг и альбомов. Награжден медалями.

В июле 1941 г. Д. М. Трахтенберг был на ст. Веймарн (Кингисеппский р-н). В качестве фотокорреспондента посетил освобожденный Выборг (1943).

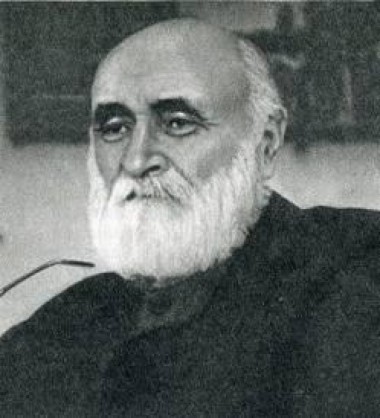

Шнитников Арсений Владимирович

Российский гидролог, физико-географ, доктор географических наук (1955), профессор. Основоположник теории многовековых колебаний увлажненности климата материков и циклического развития горного оледенения. Секретарь В. Вернадского. Родился в Севастополе (Крым). Один из первых русских военных авиаторов. Участник Первой мировой и Гражданской войн. После войны трудился на изыскательских работах при строительстве Волховстроя и Свирьстроя (Лодейнопольский р-н), позже Комсомольска-на-Амуре.

С июня 1941 г. служил начальником гидрометеорологического отделения оперативного отдела штаба 32-й армии. В августе-сентябре 1941 г. штурманом авиаэскадрильи бомбардировочного авиаполка совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку войск противника в районе Новгорода и Любани (Тосненский р-н). В составе Карельского фронта участвовал в обороне рубежей, в т. ч. в Свирско-Петрозаводской операции (Лодейнопольский р-н).

Работал старшим научным сотрудником лаборатории озероведения при Ленинградском государствен...

Шнитников Арсений Владимирович

Российский гидролог, физико-географ, доктор географических наук (1955), профессор. Основоположник теории многовековых колебаний увлажненности климата материков и циклического развития горного оледенения. Секретарь В. Вернадского. Родился в Севастополе (Крым). Один из первых русских военных авиаторов. Участник Первой мировой и Гражданской войн. После войны трудился на изыскательских работах при строительстве Волховстроя и Свирьстроя (Лодейнопольский р-н), позже Комсомольска-на-Амуре.

С июня 1941 г. служил начальником гидрометеорологического отделения оперативного отдела штаба 32-й армии. В августе-сентябре 1941 г. штурманом авиаэскадрильи бомбардировочного авиаполка совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку войск противника в районе Новгорода и Любани (Тосненский р-н). В составе Карельского фронта участвовал в обороне рубежей, в т. ч. в Свирско-Петрозаводской операции (Лодейнопольский р-н).

Работал старшим научным сотрудником лаборатории озероведения при Ленинградском государствен...

Лаксман Эрик Густавович

Российский ученый и путешественник шведского происхождения; химик, ботаник, географ. Действительный член Петербургской академии наук. Родился в Финляндии. В 1762 г. переселился в Санкт–Петербург. Преподавал естественную историю и ботанику в училище при соборе Св. Петра и Павла. В 1764 г. был назначен пастором лютеранской церкви немецкого прихода Колывано-Воскресенских заводов. Прожил 5 лет в Барнауле и Змеиногорске. В Барнауле вел метеорологические наблюдения. Много путешествовал по Алтаю. Занимался изучением животных и насекомых. В 1784 г. вместе с А.А. Барановым основал стекольный завод близ Иркутска, где применил свой способ стекловарения.

В 1769 г. по заданию Вольного экономического общества побывал в Присвирье. Опубликовал научный труд «Экономические ответы, касающиеся до хлебопашества в лежащих около Свири и южной части Олонца местах».

В 1778 г. принимал участие в большой поездке с целью исследования «Северных гор между морями Ледовитым и Балтийским». Предпринял описание О...

Лаксман Эрик Густавович

Российский ученый и путешественник шведского происхождения; химик, ботаник, географ. Действительный член Петербургской академии наук. Родился в Финляндии. В 1762 г. переселился в Санкт–Петербург. Преподавал естественную историю и ботанику в училище при соборе Св. Петра и Павла. В 1764 г. был назначен пастором лютеранской церкви немецкого прихода Колывано-Воскресенских заводов. Прожил 5 лет в Барнауле и Змеиногорске. В Барнауле вел метеорологические наблюдения. Много путешествовал по Алтаю. Занимался изучением животных и насекомых. В 1784 г. вместе с А.А. Барановым основал стекольный завод близ Иркутска, где применил свой способ стекловарения.

В 1769 г. по заданию Вольного экономического общества побывал в Присвирье. Опубликовал научный труд «Экономические ответы, касающиеся до хлебопашества в лежащих около Свири и южной части Олонца местах».

В 1778 г. принимал участие в большой поездке с целью исследования «Северных гор между морями Ледовитым и Балтийским». Предпринял описание О...

Мазелев Рафаил Абрамович

Фотокорреспондент. В 1933 г. входил в бригаду кинооператоров, фотографов и писателей под руководством А. Толстого. В годы Великой Отечественной войны – фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Снимал в блокадном Ленинграде, на Ленинградском фронте. Большое количество фотографий Р. А. Мазелева посвящены «Дороге жизни». Его снимки, сделанные на ледовой трассе, вошли в многочисленные издания, посвященные героическим дням обороны Ленинграда. Войну закончил в Берлине. После работал в издательствах, много фотографировал для книг и альбомов.

Мазелев Рафаил Абрамович

Фотокорреспондент. В 1933 г. входил в бригаду кинооператоров, фотографов и писателей под руководством А. Толстого. В годы Великой Отечественной войны – фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Снимал в блокадном Ленинграде, на Ленинградском фронте. Большое количество фотографий Р. А. Мазелева посвящены «Дороге жизни». Его снимки, сделанные на ледовой трассе, вошли в многочисленные издания, посвященные героическим дням обороны Ленинграда. Войну закончил в Берлине. После работал в издательствах, много фотографировал для книг и альбомов.

Назарова Ирина Николаевна

Библиограф, краевед. Родилась в Кингисеппе. Несколько лет работала в Ивангородской детской библиотеке. Занималась организацией фондов новой Городской библиотеки (1971–1972) в Кингисеппе. Работала в библиотеке Ленинградского Государственного университета и в Ленинградской областной детской библиотеке. Занималась организацией библиотеки Кингисеппской гимназии (1992–1996). Много лет сотрудничаю с Кингисеппским историко-краеведческим музеем. Член исторического общества Ямбурга-Кингисеппа. Автор многочисленных статей в газетах, журналах, сборниках и альманахах. Ряд работ написан совместно с В. В. Назаровым. Автор книг: «Свидетель. Санкт-Петербургская губерния, XVIII век», «Золотой знак депутату. Санкт-Петербургская губерния, XVIII – начало ХIХ века», «Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России» и др.

Назарова Ирина Николаевна

Библиограф, краевед. Родилась в Кингисеппе. Несколько лет работала в Ивангородской детской библиотеке. Занималась организацией фондов новой Городской библиотеки (1971–1972) в Кингисеппе. Работала в библиотеке Ленинградского Государственного университета и в Ленинградской областной детской библиотеке. Занималась организацией библиотеки Кингисеппской гимназии (1992–1996). Много лет сотрудничаю с Кингисеппским историко-краеведческим музеем. Член исторического общества Ямбурга-Кингисеппа. Автор многочисленных статей в газетах, журналах, сборниках и альманахах. Ряд работ написан совместно с В. В. Назаровым. Автор книг: «Свидетель. Санкт-Петербургская губерния, XVIII век», «Золотой знак депутату. Санкт-Петербургская губерния, XVIII – начало ХIХ века», «Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России» и др.

Наровлянский Илья Авраамович

Российский фотограф. Родился в Петрограде. Участник советско-финской войны (1939–1940). В Великую Отечественную войну радист в 1-ом отдельном дивизионе спецсвязи на Ленинградском фронте. После демобилизации лаборант в фотолаборатории издательства «Ленфотохудожник», с 1954 г. фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Выполнял фоторепортажи о промышленных и торговых предприятий Ленинграда, сельском хозяйстве Ленинградской области. Запечатлел уборочные и посевные, леспромхозы, птицефермы, совхозы (в частности, «Белогорку» Гатчинского р-на), зверосовхозы (Ворошиловский).

С 1957 г. участвовал в выставках. С 1960 г. постоянный фотокорреспондент Ленинградского изобразительного комбината. С этого времени городские виды Ленинграда в его исполнении регулярно входят в комплекты открыток и альбомов. В 1966 г. выходит первый фотоальбом. В 1971–1991 г. фотограф графического комбината Ленинградского отделения Художественного фонда. Имел собственную фотомастерскую на Васильевском острове.

Наровлянский Илья Авраамович

Российский фотограф. Родился в Петрограде. Участник советско-финской войны (1939–1940). В Великую Отечественную войну радист в 1-ом отдельном дивизионе спецсвязи на Ленинградском фронте. После демобилизации лаборант в фотолаборатории издательства «Ленфотохудожник», с 1954 г. фотокорреспондент Ленинградского отделения ТАСС. Выполнял фоторепортажи о промышленных и торговых предприятий Ленинграда, сельском хозяйстве Ленинградской области. Запечатлел уборочные и посевные, леспромхозы, птицефермы, совхозы (в частности, «Белогорку» Гатчинского р-на), зверосовхозы (Ворошиловский).

С 1957 г. участвовал в выставках. С 1960 г. постоянный фотокорреспондент Ленинградского изобразительного комбината. С этого времени городские виды Ленинграда в его исполнении регулярно входят в комплекты открыток и альбомов. В 1966 г. выходит первый фотоальбом. В 1971–1991 г. фотограф графического комбината Ленинградского отделения Художественного фонда. Имел собственную фотомастерскую на Васильевском острове.

Обручев Владимир Афанасьевич

Русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст - автор знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония», академик АН СССР (1929).

С 1929 по 1935 гг. жил в Гатчине. Здесь он приобрел домик по ул. Чехова, 22 (до наших дней не сохранился).

Летом 1884 г. во время студенческой геологической практики посетил знаменитые Волховские пороги (Волховский р-н), Ладожские каналы (Кировский р-н), о чем оставил воспоминания.

Обручев Владимир Афанасьевич

Русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст - автор знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония», академик АН СССР (1929).

С 1929 по 1935 гг. жил в Гатчине. Здесь он приобрел домик по ул. Чехова, 22 (до наших дней не сохранился).

Летом 1884 г. во время студенческой геологической практики посетил знаменитые Волховские пороги (Волховский р-н), Ладожские каналы (Кировский р-н), о чем оставил воспоминания.

Паллас Петр-Симон

Естествоиспытатель, географ и путешественник, член Петербургской АН (1767). Родился в Берлине. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1767 г. переехал в Россию. В 1768–1774 гг. возглавлял экспедицию Петербургской АН в Восточную Россию и Сибирь (1768–1774), результаты которой опубликованы в книге «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (Т. 1–3, 1773–1788). Коллекции, собранные во время путешествия, легли в основу коллекций академической Кунсткамеры, а часть их попала в Берлинский университет. В 1777 г. – член топографического отдела Российской империи, 1782 г. – коллегии советником, 1787 г. – историографом адмиралтейской коллегии. В 1793–1794 гг. изучал климатологию на юге России и для описания климата Крыма в 1796 г. был командирован в Симферополь.Автор свода растений «Флора России» (Т. 1–2, 1784–1788), трудов по зоологии, палеонтологии, ботанике, этнографии и др.Именем Палласа названы: вулкан на Курильских о-вах и риф у Новой Гвинеи, а также многие расте...

Паллас Петр-Симон

Естествоиспытатель, географ и путешественник, член Петербургской АН (1767). Родился в Берлине. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1767 г. переехал в Россию. В 1768–1774 гг. возглавлял экспедицию Петербургской АН в Восточную Россию и Сибирь (1768–1774), результаты которой опубликованы в книге «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (Т. 1–3, 1773–1788). Коллекции, собранные во время путешествия, легли в основу коллекций академической Кунсткамеры, а часть их попала в Берлинский университет. В 1777 г. – член топографического отдела Российской империи, 1782 г. – коллегии советником, 1787 г. – историографом адмиралтейской коллегии. В 1793–1794 гг. изучал климатологию на юге России и для описания климата Крыма в 1796 г. был командирован в Симферополь.Автор свода растений «Флора России» (Т. 1–2, 1784–1788), трудов по зоологии, палеонтологии, ботанике, этнографии и др.Именем Палласа названы: вулкан на Курильских о-вах и риф у Новой Гвинеи, а также многие расте...

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Рубакин Николай Александрович

Российский книговед, библиограф, теоретик и практик библиотечного дела, популяризатор науки и писатель. Родился в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов, Санкт-Петербурга). Заведовал публичной библиотекой, открытой в 1875 г. его матерью в Петербурге. Заведовал издательством О. Н. Поповой (1894–1897), от¬делом научно-популярной литературы издательства И. Д. Сытина (1897–1900) и одновременно издательством «Издатель». Один из первых теоретиков самообразования («Практика самообразования», 1914 и др.). Заложил основы социологии чтения («Этюды о русской читающей публике», 1895). Участник революционного движения (партия есеров). В 1902 г. жил на даче в Папуле (ныне Выборг). В 1906–1907 гг. жил и работал в Выборге, пишет здесь статьи в газеты, журналы и свой основной труд «Среди книг». В 1907 г. эмигрировал в Швейцарию. Сформировал крупнейшее частное собрание русской литературы за рубежом (около 100 тыс. томов). Создал теорию библиологической психологии (библиопсихологии). Основатель секции библиопси...

Рубакин Николай Александрович

Российский книговед, библиограф, теоретик и практик библиотечного дела, популяризатор науки и писатель. Родился в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов, Санкт-Петербурга). Заведовал публичной библиотекой, открытой в 1875 г. его матерью в Петербурге. Заведовал издательством О. Н. Поповой (1894–1897), от¬делом научно-популярной литературы издательства И. Д. Сытина (1897–1900) и одновременно издательством «Издатель». Один из первых теоретиков самообразования («Практика самообразования», 1914 и др.). Заложил основы социологии чтения («Этюды о русской читающей публике», 1895). Участник революционного движения (партия есеров). В 1902 г. жил на даче в Папуле (ныне Выборг). В 1906–1907 гг. жил и работал в Выборге, пишет здесь статьи в газеты, журналы и свой основной труд «Среди книг». В 1907 г. эмигрировал в Швейцарию. Сформировал крупнейшее частное собрание русской литературы за рубежом (около 100 тыс. томов). Создал теорию библиологической психологии (библиопсихологии). Основатель секции библиопси...

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Свиньин Павел Петрович

Русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, географ, коллекционер. В 1818—1830 годах издавал журнал «Отечественные записки». В 1824 году вышел в отставку с чином статского советника и занимался литературной и издательской деятельностью.

Автор книги «Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816-1828) в 6 томах.

Свиньин Павел Петрович

Русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, географ, коллекционер. В 1818—1830 годах издавал журнал «Отечественные записки». В 1824 году вышел в отставку с чином статского советника и занимался литературной и издательской деятельностью.

Автор книги «Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816-1828) в 6 томах.

Семенов–Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Географ, экономист, профессор Педагогического института. Родился в Санкт–Петербурге. В 1902 г. окончил гимназию и поступил в Медико–хирургическую академию. С 1905 по 1907 г. на два года уехал в Германию в связи с началом революции. После возвращения в Россию окончил курс в Петербургском университете. В начале I Мировой войны был мобилизован в действующую армию. В 1918 г. был демобилизован из армии. В 1920 г. вернулся в Петроград, где преподавал географию, работал в Географическом музее, участвовал в экспедициях на Дальнем Востоке.

В 1929 г. отдыхал на даче в Малой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Семенов–Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Географ, экономист, профессор Педагогического института. Родился в Санкт–Петербурге. В 1902 г. окончил гимназию и поступил в Медико–хирургическую академию. С 1905 по 1907 г. на два года уехал в Германию в связи с началом революции. После возвращения в Россию окончил курс в Петербургском университете. В начале I Мировой войны был мобилизован в действующую армию. В 1918 г. был демобилизован из армии. В 1920 г. вернулся в Петроград, где преподавал географию, работал в Географическом музее, участвовал в экспедициях на Дальнем Востоке.

В 1929 г. отдыхал на даче в Малой Ижоре (Ломоносовский р-н).

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Торэн Мария Давыдовна

Российский этнограф, специалист в области истории и этнографии восточнославянских народов. Родилась в Петрограде. Окончила этнографическое отделение ЛГУ (1929). В 1928–1930 гг. – научный сотрудник Ленинградского отделения Общества краеведения на финско-ладожском перешейке. В 1927–1929 гг. участвовала в экспедициях Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народностей (ЛОИКФУН) на территории Куйвозовского (Всеволожский р-н) и Парголовского районов, изучала, в т. ч. способы крашения тканей у финнов, осуществляла фотосъемку. В 1930–1933 ‒ младший научный сотрудник Института по изучению народов СССР, Ленинградского отделения Института антропологии и этнографии АН СССР (1933–1963). Одновременно вела экспедиционную и научно-собирательскую деятельность у русских, эстонцев и финнов Ленинградской обл. В годы Великой Отечественной войны под ее наблюдением находились коллекции ряда отделов и библиотека МАЭ. Награждена медалью За оборону Ленинграда (1943). Значительное место в...

Торэн Мария Давыдовна

Российский этнограф, специалист в области истории и этнографии восточнославянских народов. Родилась в Петрограде. Окончила этнографическое отделение ЛГУ (1929). В 1928–1930 гг. – научный сотрудник Ленинградского отделения Общества краеведения на финско-ладожском перешейке. В 1927–1929 гг. участвовала в экспедициях Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народностей (ЛОИКФУН) на территории Куйвозовского (Всеволожский р-н) и Парголовского районов, изучала, в т. ч. способы крашения тканей у финнов, осуществляла фотосъемку. В 1930–1933 ‒ младший научный сотрудник Института по изучению народов СССР, Ленинградского отделения Института антропологии и этнографии АН СССР (1933–1963). Одновременно вела экспедиционную и научно-собирательскую деятельность у русских, эстонцев и финнов Ленинградской обл. В годы Великой Отечественной войны под ее наблюдением находились коллекции ряда отделов и библиотека МАЭ. Награждена медалью За оборону Ленинграда (1943). Значительное место в...

Трахтенберг Давид Михайлович

Художник, фотокорреспондент. Родился в Ленинграде. Получил художественное образование. С конца 1930-х гг. стал фотокорреспондентом «Ленинградской правды», где проработал более 25 лет. Работал с различными издательствами Москвы и Ленинграда, производя съемки для книг и альбомов. Все девятьсот блокадных дней провел в осажденном городе, снимая жизнь его защитников.Автор уникальной фотосерии «Прорыв Ленинградской блокады».Его снимки вошли практически во все публикации о блокадных днях.В послевоенное время продолжал работать в газете «Ленинградская правда», по заданию ряда издательств Москвы и Ленинграда выполнял съемки для книг и альбомов. Награжден медалями.

В июле 1941 г. Д. М. Трахтенберг был на ст. Веймарн (Кингисеппский р-н). В качестве фотокорреспондента посетил освобожденный Выборг (1943).

Трахтенберг Давид Михайлович

Художник, фотокорреспондент. Родился в Ленинграде. Получил художественное образование. С конца 1930-х гг. стал фотокорреспондентом «Ленинградской правды», где проработал более 25 лет. Работал с различными издательствами Москвы и Ленинграда, производя съемки для книг и альбомов. Все девятьсот блокадных дней провел в осажденном городе, снимая жизнь его защитников.Автор уникальной фотосерии «Прорыв Ленинградской блокады».Его снимки вошли практически во все публикации о блокадных днях.В послевоенное время продолжал работать в газете «Ленинградская правда», по заданию ряда издательств Москвы и Ленинграда выполнял съемки для книг и альбомов. Награжден медалями.

В июле 1941 г. Д. М. Трахтенберг был на ст. Веймарн (Кингисеппский р-н). В качестве фотокорреспондента посетил освобожденный Выборг (1943).

Шнитников Арсений Владимирович

Российский гидролог, физико-географ, доктор географических наук (1955), профессор. Основоположник теории многовековых колебаний увлажненности климата материков и циклического развития горного оледенения. Секретарь В. Вернадского. Родился в Севастополе (Крым). Один из первых русских военных авиаторов. Участник Первой мировой и Гражданской войн. После войны трудился на изыскательских работах при строительстве Волховстроя и Свирьстроя (Лодейнопольский р-н), позже Комсомольска-на-Амуре.

С июня 1941 г. служил начальником гидрометеорологического отделения оперативного отдела штаба 32-й армии. В августе-сентябре 1941 г. штурманом авиаэскадрильи бомбардировочного авиаполка совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку войск противника в районе Новгорода и Любани (Тосненский р-н). В составе Карельского фронта участвовал в обороне рубежей, в т. ч. в Свирско-Петрозаводской операции (Лодейнопольский р-н).

Работал старшим научным сотрудником лаборатории озероведения при Ленинградском государствен...

Шнитников Арсений Владимирович

Российский гидролог, физико-географ, доктор географических наук (1955), профессор. Основоположник теории многовековых колебаний увлажненности климата материков и циклического развития горного оледенения. Секретарь В. Вернадского. Родился в Севастополе (Крым). Один из первых русских военных авиаторов. Участник Первой мировой и Гражданской войн. После войны трудился на изыскательских работах при строительстве Волховстроя и Свирьстроя (Лодейнопольский р-н), позже Комсомольска-на-Амуре.

С июня 1941 г. служил начальником гидрометеорологического отделения оперативного отдела штаба 32-й армии. В августе-сентябре 1941 г. штурманом авиаэскадрильи бомбардировочного авиаполка совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку войск противника в районе Новгорода и Любани (Тосненский р-н). В составе Карельского фронта участвовал в обороне рубежей, в т. ч. в Свирско-Петрозаводской операции (Лодейнопольский р-н).

Работал старшим научным сотрудником лаборатории озероведения при Ленинградском государствен...