Жибер (Жильбер) Эрнест Иванович

Архитектор. С 1849 г. служил в Придворной конторе у архитектора Р. И. Кузьмина на перестройке дворца в Гатчине и строительстве собора. Альбомы с чертежами и рисунками Э. И. Жибера хранятся в собрании Гатчинского дворца.

По его проекту в 1874 г. был построен павильон в Шлиссельбурге (Кировский р-н) для ботика Петра I и катера Александра II, знамен Ладожского канального батальона и др. Ботик хранился до 1930-х годов, затем был утрачен.

С 1879 по 1887 годы Жибер — главный архитектор Ведомства учреждений императрицы Марии, в 1880-е годы — архитектор главного дворцового управления. С 1983 по 1909 год был председателем Петербургского общества архитекторов. Во второй половине XIX века он фактически руководил строительством в империи. Жибер был также редактором российского журнала для архитекторов «Зодчий».

Жибер (Жильбер) Эрнест Иванович

Архитектор. С 1849 г. служил в Придворной конторе у архитектора Р. И. Кузьмина на перестройке дворца в Гатчине и строительстве собора. Альбомы с чертежами и рисунками Э. И. Жибера хранятся в собрании Гатчинского дворца.

По его проекту в 1874 г. был построен павильон в Шлиссельбурге (Кировский р-н) для ботика Петра I и катера Александра II, знамен Ладожского канального батальона и др. Ботик хранился до 1930-х годов, затем был утрачен.

С 1879 по 1887 годы Жибер — главный архитектор Ведомства учреждений императрицы Марии, в 1880-е годы — архитектор главного дворцового управления. С 1983 по 1909 год был председателем Петербургского общества архитекторов. Во второй половине XIX века он фактически руководил строительством в империи. Жибер был также редактором российского журнала для архитекторов «Зодчий».

Захаров Андреян Дмитриевич

Русский архитектор, представитель стиля ампир. Родился в Санкт–Петербурге. Работал преподавателем академии художеств. Создатель комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт–Петербурге. Кроме того, Захаров готовил проекты казенных строений и церквей для губернских и уездных городов России.

В конце 1799 г. назначен главным архитектором Гатчины, где он проработал почти два года. Автор проекта Лютеранской церкви Святого Петра (1799-1800). Перестраивал императорский дворец и его службы, построил в парке «Львиный» и «Горбатый» мосты, павильоны «Ферма» и «Птичник».

В 1800 г. построил каменную лютеранскую кирху Святого апостола Павла в дер. Малые Колпаны (Гатчинский р-н).

Захаров Андреян Дмитриевич

Русский архитектор, представитель стиля ампир. Родился в Санкт–Петербурге. Работал преподавателем академии художеств. Создатель комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт–Петербурге. Кроме того, Захаров готовил проекты казенных строений и церквей для губернских и уездных городов России.

В конце 1799 г. назначен главным архитектором Гатчины, где он проработал почти два года. Автор проекта Лютеранской церкви Святого Петра (1799-1800). Перестраивал императорский дворец и его службы, построил в парке «Львиный» и «Горбатый» мосты, павильоны «Ферма» и «Птичник».

В 1800 г. построил каменную лютеранскую кирху Святого апостола Павла в дер. Малые Колпаны (Гатчинский р-н).

Кавос Альберт Катеринович

Русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств, известный главным образом как строитель театров. Эмигрировал в Германию. Вернувшись в Россию в 1829 г. был направлен в помощь К. И. Росси «к строению дома для Департамента Министерства внутренних дел». 12 июля 1830 г. А. К. Кавос стал архитектором Пажеского корпуса; в 1832 г., дополнительно занял должности архитектора Общества благородных девиц и Екатерининского училища; затем, в 1834 г. – архитектором Почтового ведомства, в 1838 г. – архитектором Департамента государственных имуществ. Кроме того, исполнял частные заказы, отделал фасад дома Пашковых.

В 1853 г. выполнил проект Егерского училища с домовой церковью в Лисино (Тосненский р-н).

В середине 19 в. купил часть имения Васильково (Кировский р-н) у П. П. Клокова.

Кавос Альберт Катеринович

Русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств, известный главным образом как строитель театров. Эмигрировал в Германию. Вернувшись в Россию в 1829 г. был направлен в помощь К. И. Росси «к строению дома для Департамента Министерства внутренних дел». 12 июля 1830 г. А. К. Кавос стал архитектором Пажеского корпуса; в 1832 г., дополнительно занял должности архитектора Общества благородных девиц и Екатерининского училища; затем, в 1834 г. – архитектором Почтового ведомства, в 1838 г. – архитектором Департамента государственных имуществ. Кроме того, исполнял частные заказы, отделал фасад дома Пашковых.

В 1853 г. выполнил проект Егерского училища с домовой церковью в Лисино (Тосненский р-н).

В середине 19 в. купил часть имения Васильково (Кировский р-н) у П. П. Клокова.

Канкрин Егор Францевич

Граф, министр финансов с 1823 по 1844 гг., член Государственного совета, писатель, экономист, военный инженер, архитектор. Родился в Германии. Генерал от инфантерии, почетный член Санкт-Петербургской Академии наук. Укрепил финансовую систему России, ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль.

В 1809 г. был назначен инспектором иностранных (немецких) колонийСанкт-Петербургской губернии. Средства от заграничных и внутренних займов выделял в т. ч. на устройство судоходных систем – Вышневолоцкой, Мариинской, Тихвинской.

В 1834 г. по инициативе Канкрина было утверждено устройство Лисинского учебного заведения и при нем первой низшей лесной школы - Егерского училища в пос. Лисино-Корпус (Тосненский р-н). Канкрин оказывал финансовую поддержку. Также он издал правила предписываемые к руководству практикантам Лисинского учебного лесничества и план занятий практикантов.

В 1997 г. восстановлен памятник Канкрину (бронзовый бюст) перед учебным зданием Лисинского лесного колледжа...

Канкрин Егор Францевич

Граф, министр финансов с 1823 по 1844 гг., член Государственного совета, писатель, экономист, военный инженер, архитектор. Родился в Германии. Генерал от инфантерии, почетный член Санкт-Петербургской Академии наук. Укрепил финансовую систему России, ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль.

В 1809 г. был назначен инспектором иностранных (немецких) колонийСанкт-Петербургской губернии. Средства от заграничных и внутренних займов выделял в т. ч. на устройство судоходных систем – Вышневолоцкой, Мариинской, Тихвинской.

В 1834 г. по инициативе Канкрина было утверждено устройство Лисинского учебного заведения и при нем первой низшей лесной школы - Егерского училища в пос. Лисино-Корпус (Тосненский р-н). Канкрин оказывал финансовую поддержку. Также он издал правила предписываемые к руководству практикантам Лисинского учебного лесничества и план занятий практикантов.

В 1997 г. восстановлен памятник Канкрину (бронзовый бюст) перед учебным зданием Лисинского лесного колледжа...

Карпов Григорий Иванович

Епархиальный архитектор Санкт-Петербургской епархии.

В 1863-1866 гг. Карпов перестраивал собор Преображения Господня в Выборге. В 1864-1865 гг. архитектор церкви Св. ап. Андрея Первозванного в Замостье (Приозерский р-н). Автор каменной церкви Святого преподобного Сергия Радонежского в Большой Ящере (Лужский р-н, 1871-1872 гг.).В 1875-1888 гг. переработал и окончательно утвердил проект Воскресенского собора в Луге.В 1876-1877 гг. построил деревянную церковь Святого Николая Чудотворца в Большой Ижоре (Ломоносовский р-н). В 1884-1887 гг. Карпов разработал проект каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы в дер. Лукинское, в 1881 – 1884 гг. церковь Свв. Флора и Лавра в Гавсаре (Кировский р-н). Карпов посещал остров Коневец (Приозерский р-н).

Карпов Григорий Иванович

Епархиальный архитектор Санкт-Петербургской епархии.

В 1863-1866 гг. Карпов перестраивал собор Преображения Господня в Выборге. В 1864-1865 гг. архитектор церкви Св. ап. Андрея Первозванного в Замостье (Приозерский р-н). Автор каменной церкви Святого преподобного Сергия Радонежского в Большой Ящере (Лужский р-н, 1871-1872 гг.).В 1875-1888 гг. переработал и окончательно утвердил проект Воскресенского собора в Луге.В 1876-1877 гг. построил деревянную церковь Святого Николая Чудотворца в Большой Ижоре (Ломоносовский р-н). В 1884-1887 гг. Карпов разработал проект каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы в дер. Лукинское, в 1881 – 1884 гг. церковь Свв. Флора и Лавра в Гавсаре (Кировский р-н). Карпов посещал остров Коневец (Приозерский р-н).

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кенель Василий Александрович

Российский архитектор, академик. Учился в Академии художеств, где был учеником К. А. Тона. С 1875 г. Кенель являлся архитектором Академии художеств 15 лет, для которой в разное время выстроил несколько больших зданий с мастерскими. В последние годы своей жизни был личным архитектором великого князя Владимира Александровича, для которого возвел много построек.

Автор проекта храма во имя преподобного Петра Афонского и святой равноапостольной княгини Ольги (на берегу Ладожского озера, возле бухты Морье, ныне на территории закрытой воинской части). Храм построен в русском стиле в 1904-1905 гг. по личному распоряжению Николая II. Высокая колокольня служила ориентиром для моряков. В 1938 г. храм закрыли, потом долгие годы он использовался воинской частью под склад и пришел в упадок и запустение.

Кенель Василий Александрович

Российский архитектор, академик. Учился в Академии художеств, где был учеником К. А. Тона. С 1875 г. Кенель являлся архитектором Академии художеств 15 лет, для которой в разное время выстроил несколько больших зданий с мастерскими. В последние годы своей жизни был личным архитектором великого князя Владимира Александровича, для которого возвел много построек.

Автор проекта храма во имя преподобного Петра Афонского и святой равноапостольной княгини Ольги (на берегу Ладожского озера, возле бухты Морье, ныне на территории закрытой воинской части). Храм построен в русском стиле в 1904-1905 гг. по личному распоряжению Николая II. Высокая колокольня служила ориентиром для моряков. В 1938 г. храм закрыли, потом долгие годы он использовался воинской частью под склад и пришел в упадок и запустение.

Кондратьев Сергей Петрович

Гражданский инженер, член Петербургского общества архитекторов, надворный советник. Окончил Институт гражданских инженеров в 1886 г. С того же года архитектор правления Общества Балтийской железной дороги. В Министерстве внутренник дел (1886–1902), преподаватель в Институте гражданских инженеров (с 1888) и в Институте Путей сообщения.

В 1886–1892 гг. построил на станции Гатчина Императорский павильон и пассажирское здание (по готовому проекту инженера-архитектора П. С. Купинского). Также спроектировал городской деревянный дом А. П. Верландера.

Кондратьев Сергей Петрович

Гражданский инженер, член Петербургского общества архитекторов, надворный советник. Окончил Институт гражданских инженеров в 1886 г. С того же года архитектор правления Общества Балтийской железной дороги. В Министерстве внутренник дел (1886–1902), преподаватель в Институте гражданских инженеров (с 1888) и в Институте Путей сообщения.

В 1886–1892 гг. построил на станции Гатчина Императорский павильон и пассажирское здание (по готовому проекту инженера-архитектора П. С. Купинского). Также спроектировал городской деревянный дом А. П. Верландера.

Косяков Василий Антонович

Архитектор (гражданский инженер), художник, педагог, профессор. Первый директор Института гражданских инженеров (1905–1921). Родился в Санкт-Петербурге. Наибольшую известность получил как автор соборов (только в Петербурге по его проектам сооружено около двух десятков объектов). Представитель неорусского стиля и неоклассики, византийского стиля и модерна. Он много строил по собственным проектам, преподавал, занимался научной деятельностью. Самым выдающимся произведением архитектора стал собор Николая Чудотворца, также известный как Морской собор, в Кронштадте (1902–1913).

В усадьбе Алютино (ныне дер. Гора-Валдай, Ломоносовский р-н) построил храм Пресвятой Троицы (1903), в 1911 г. разработал проект церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в дер. Коваши (Ломоносовский р-н).

По проекту В. А. Косякова построен храм Св. ап. Иоанна Богослова (1909) при бумагопрядильной фабрике в усадьбе Ивановское (ныне Кингисеппский р-н), церковь Св. прп. Серафима Саровского (1905) и церковь Покрова Прес...

Косяков Василий Антонович

Архитектор (гражданский инженер), художник, педагог, профессор. Первый директор Института гражданских инженеров (1905–1921). Родился в Санкт-Петербурге. Наибольшую известность получил как автор соборов (только в Петербурге по его проектам сооружено около двух десятков объектов). Представитель неорусского стиля и неоклассики, византийского стиля и модерна. Он много строил по собственным проектам, преподавал, занимался научной деятельностью. Самым выдающимся произведением архитектора стал собор Николая Чудотворца, также известный как Морской собор, в Кронштадте (1902–1913).

В усадьбе Алютино (ныне дер. Гора-Валдай, Ломоносовский р-н) построил храм Пресвятой Троицы (1903), в 1911 г. разработал проект церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в дер. Коваши (Ломоносовский р-н).

По проекту В. А. Косякова построен храм Св. ап. Иоанна Богослова (1909) при бумагопрядильной фабрике в усадьбе Ивановское (ныне Кингисеппский р-н), церковь Св. прп. Серафима Саровского (1905) и церковь Покрова Прес...

Красовский Михаил Витольдович

Архитектор, теоретик деревянного зодчества. Родился в Одессе. Член-корреспондент Императорского Московского Археологического Общества с 28 марта 1914 г. Его «Очерк истории Московского периода древнерусского церковного зодчества» премирован на конкурсе. После смерти своего учителя архитектора Н. В. Султановав 1908 г. готовил к публикации его последний труд о плане Тихвинского Успенского монастыря.

Автор проекта храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице (Гатчинский р-н), построенный в древнерусском стиле в память 300-летия Дома Романовых. Закладка храма состоялась 14 июля 1913 г., а 6 июля 1914 г. храм был освящен. Сохранился проект эскиза иконостаса, выполненный в акварели и с авторской подписью Красовского.

Вместе с женой в январе 1915 г. провел в Выборге две недели медового месяца.

В 1937-38 гг. семья Красовского снимала дачу в Гатчине. Во время прогулок в парке Гатчины Красовский производил обмеры и делал зарисовки парковых сооружений, павильоны, мосты, ворота, обелиски. Весь с...

Красовский Михаил Витольдович

Архитектор, теоретик деревянного зодчества. Родился в Одессе. Член-корреспондент Императорского Московского Археологического Общества с 28 марта 1914 г. Его «Очерк истории Московского периода древнерусского церковного зодчества» премирован на конкурсе. После смерти своего учителя архитектора Н. В. Султановав 1908 г. готовил к публикации его последний труд о плане Тихвинского Успенского монастыря.

Автор проекта храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице (Гатчинский р-н), построенный в древнерусском стиле в память 300-летия Дома Романовых. Закладка храма состоялась 14 июля 1913 г., а 6 июля 1914 г. храм был освящен. Сохранился проект эскиза иконостаса, выполненный в акварели и с авторской подписью Красовского.

Вместе с женой в январе 1915 г. провел в Выборге две недели медового месяца.

В 1937-38 гг. семья Красовского снимала дачу в Гатчине. Во время прогулок в парке Гатчины Красовский производил обмеры и делал зарисовки парковых сооружений, павильоны, мосты, ворота, обелиски. Весь с...

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Кузьмин Роман Иванович

Русский архитектор, профессор архитектуры. Родился в г. Николаеве (Украина). Окончил Академию художеств (1833), после чего совершенствовался за границей. С 1841 г. исполнял должность главного архитектора Министерства Императорского двора. Им было построено и перестроено более тридцати зданий в Петербурге, Москве, Париже, Афинах (Греческая церковь во имя Св. Димитрия Солунского, дом Утина, Новый придворно-служительский дом в Петербурге, Собор Александра Невского в Париже и др.), а также разработаны проекты отделки многих интерьеров.

С 1845–1857 гг. работал в Гатчине. Перестроил и значительно расширил Гатчинский дворец, участвовал в перестройке Певческой капеллы (1857), построил собор во имя Св. Апостола Павла. Также для Гатчины спроектировал две часовни. Одна из них входила в комплекс Павловского собора, а вторая стояла перед Госпиталем. Автор проекта пьедестала для памятника Павлу I наплощади перед дворцом (1851). За работы по перестройке во Дворце и проект Павловского собора имп...

Кузьмин Роман Иванович

Русский архитектор, профессор архитектуры. Родился в г. Николаеве (Украина). Окончил Академию художеств (1833), после чего совершенствовался за границей. С 1841 г. исполнял должность главного архитектора Министерства Императорского двора. Им было построено и перестроено более тридцати зданий в Петербурге, Москве, Париже, Афинах (Греческая церковь во имя Св. Димитрия Солунского, дом Утина, Новый придворно-служительский дом в Петербурге, Собор Александра Невского в Париже и др.), а также разработаны проекты отделки многих интерьеров.

С 1845–1857 гг. работал в Гатчине. Перестроил и значительно расширил Гатчинский дворец, участвовал в перестройке Певческой капеллы (1857), построил собор во имя Св. Апостола Павла. Также для Гатчины спроектировал две часовни. Одна из них входила в комплекс Павловского собора, а вторая стояла перед Госпиталем. Автор проекта пьедестала для памятника Павлу I наплощади перед дворцом (1851). За работы по перестройке во Дворце и проект Павловского собора имп...

Купинский Петр Станиславович

Инженер-архитектор. Работал в Калужской губернии. В 1864 возвращается в Санкт-Петербург, где вступает в должность архитектора управления домами министерства путей сообщения. Позже был архитектором Российского общества спасания на водах.

В 1873 г. построил здание первого вокзала в Гатчине (Гатчина Балтийская), которое располагалось прямо перед дворцом. Это здание напоминало чем-то боярский терем – бревенчатое с двускатными и четырехскатными крышами. Вокзал простоял больше десяти лет и уже к 1885 г. оказался тесным. К 1899 г. П. С.

Купинский построил на новом месте второй вокзал (строгое здание с гладкими стенами); рядом – Царский павильон, увенчанный высокой шатровой башней.

В 1879 г. Купинским был разработан проект платформы и станционного здания в Мариенбурге (Гатчина).

Построил усадьбу С. П. Боткина на мызе Культилла (ныне Тарасовское, Выборгский р-н) и другие дачи на Карельском перешеейке. В 1882-1883 гг. по проекту Купинского была построена церковь св. ап. Петра и Павла в имени...

Купинский Петр Станиславович

Инженер-архитектор. Работал в Калужской губернии. В 1864 возвращается в Санкт-Петербург, где вступает в должность архитектора управления домами министерства путей сообщения. Позже был архитектором Российского общества спасания на водах.

В 1873 г. построил здание первого вокзала в Гатчине (Гатчина Балтийская), которое располагалось прямо перед дворцом. Это здание напоминало чем-то боярский терем – бревенчатое с двускатными и четырехскатными крышами. Вокзал простоял больше десяти лет и уже к 1885 г. оказался тесным. К 1899 г. П. С.

Купинский построил на новом месте второй вокзал (строгое здание с гладкими стенами); рядом – Царский павильон, увенчанный высокой шатровой башней.

В 1879 г. Купинским был разработан проект платформы и станционного здания в Мариенбурге (Гатчина).

Построил усадьбу С. П. Боткина на мызе Культилла (ныне Тарасовское, Выборгский р-н) и другие дачи на Карельском перешеейке. В 1882-1883 гг. по проекту Купинского была построена церковь св. ап. Петра и Павла в имени...

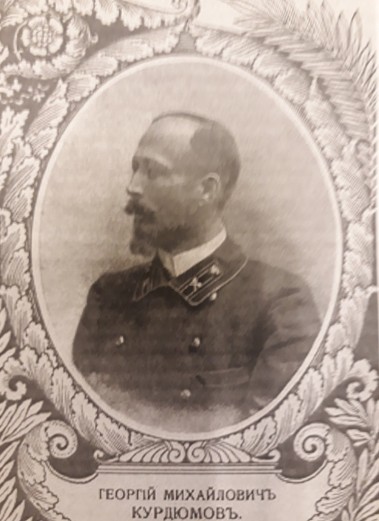

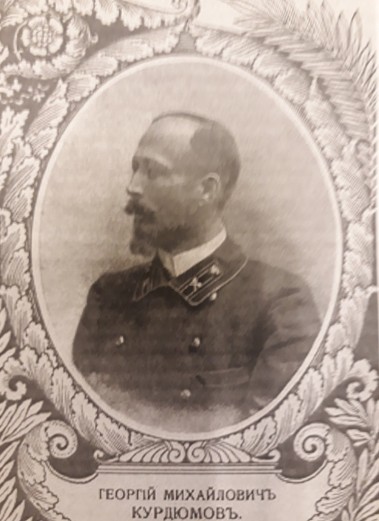

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Ланкинен Юха

Финский архитектор. Родился в Выборге в семье главного городского архитектора Ялмари Ланкинена. Семья уехала из Выборга в 1944 г. Имел собственное архитектурное бюро в Финляндии.

Начиная с 1963 г. неоднократно посещал Выборг. Знаток архитектурной истории Выборга и Карельского перешейка, владелец крупнейшей частной коллекции исторических фотографий города, вдохновитель и организатор двух главных проектов его жизни – макета Выборга и портала «Виртуальный Выборг». По его проектам в Выборге и окрестностях было установлено большое количество памятных знаков, которыми отмечены места старых финских захоронений. Значительный вклад Ланкинен внес в восстановление интерьера лютеранского собора Петра и Павла. Немалый труд вложил в восстановление парка Монрепо, создав волонтерскую организацию «ProMonrepos», приводившую в порядок парк и воссоздавшую ряд уничтоженных в советское время объектов. Автор нескольких книг о Выборге: «Выборг – международный», «Выборг – финский», издавал фотоальбомы, книги...

Ланкинен Юха

Финский архитектор. Родился в Выборге в семье главного городского архитектора Ялмари Ланкинена. Семья уехала из Выборга в 1944 г. Имел собственное архитектурное бюро в Финляндии.

Начиная с 1963 г. неоднократно посещал Выборг. Знаток архитектурной истории Выборга и Карельского перешейка, владелец крупнейшей частной коллекции исторических фотографий города, вдохновитель и организатор двух главных проектов его жизни – макета Выборга и портала «Виртуальный Выборг». По его проектам в Выборге и окрестностях было установлено большое количество памятных знаков, которыми отмечены места старых финских захоронений. Значительный вклад Ланкинен внес в восстановление интерьера лютеранского собора Петра и Павла. Немалый труд вложил в восстановление парка Монрепо, создав волонтерскую организацию «ProMonrepos», приводившую в порядок парк и воссоздавшую ряд уничтоженных в советское время объектов. Автор нескольких книг о Выборге: «Выборг – международный», «Выборг – финский», издавал фотоальбомы, книги...

Ланкинен Ялмари

Финский архитектор-функционалист. Родился в г. Сантк-Антреа (ныне г. Каменногорск, Выборгский р-н), жил в Выборге. Окончил выборгское реальное училище. Работал в архитектурном бюро Уно Ульберга в Выборге, затем в 1927 г. основал собственную фирму. По проекту Я. Лакинена в Выборге построено более 30 зданий: здание Финского сберегательного банка (ныне жилой дом; ул. Вокзальная, 13), дом прихода финского Кафедрального собора (ныне здание Дома офицеров, ул. Димитрова, 5), здание администрации выборгской сельской общины (ныне жилой дом на ул. Северной, 10), жилые здания и др.

Автор памятника крестьянину Тааветти Инкенину, в пос. Лужки (Выборгский р-н), торжественно открыт 15 июня 1929 г.

Выполнил проект реконструкции лютеранской церкви, которую перевезли в 1911 г. под его наблюдением из Койвисто (г. Приморск) в Выборг. В Энсо (ныне г. Светогорск) по его проекту была построена средняя школа № 2. Возможно, что по его же проекту были построены интернат или общежитие для преподавательниц. Ес...

Ланкинен Ялмари

Финский архитектор-функционалист. Родился в г. Сантк-Антреа (ныне г. Каменногорск, Выборгский р-н), жил в Выборге. Окончил выборгское реальное училище. Работал в архитектурном бюро Уно Ульберга в Выборге, затем в 1927 г. основал собственную фирму. По проекту Я. Лакинена в Выборге построено более 30 зданий: здание Финского сберегательного банка (ныне жилой дом; ул. Вокзальная, 13), дом прихода финского Кафедрального собора (ныне здание Дома офицеров, ул. Димитрова, 5), здание администрации выборгской сельской общины (ныне жилой дом на ул. Северной, 10), жилые здания и др.

Автор памятника крестьянину Тааветти Инкенину, в пос. Лужки (Выборгский р-н), торжественно открыт 15 июня 1929 г.

Выполнил проект реконструкции лютеранской церкви, которую перевезли в 1911 г. под его наблюдением из Койвисто (г. Приморск) в Выборг. В Энсо (ныне г. Светогорск) по его проекту была построена средняя школа № 2. Возможно, что по его же проекту были построены интернат или общежитие для преподавательниц. Ес...

Жибер (Жильбер) Эрнест Иванович

Архитектор. С 1849 г. служил в Придворной конторе у архитектора Р. И. Кузьмина на перестройке дворца в Гатчине и строительстве собора. Альбомы с чертежами и рисунками Э. И. Жибера хранятся в собрании Гатчинского дворца.

По его проекту в 1874 г. был построен павильон в Шлиссельбурге (Кировский р-н) для ботика Петра I и катера Александра II, знамен Ладожского канального батальона и др. Ботик хранился до 1930-х годов, затем был утрачен.

С 1879 по 1887 годы Жибер — главный архитектор Ведомства учреждений императрицы Марии, в 1880-е годы — архитектор главного дворцового управления. С 1983 по 1909 год был председателем Петербургского общества архитекторов. Во второй половине XIX века он фактически руководил строительством в империи. Жибер был также редактором российского журнала для архитекторов «Зодчий».

Жибер (Жильбер) Эрнест Иванович

Архитектор. С 1849 г. служил в Придворной конторе у архитектора Р. И. Кузьмина на перестройке дворца в Гатчине и строительстве собора. Альбомы с чертежами и рисунками Э. И. Жибера хранятся в собрании Гатчинского дворца.

По его проекту в 1874 г. был построен павильон в Шлиссельбурге (Кировский р-н) для ботика Петра I и катера Александра II, знамен Ладожского канального батальона и др. Ботик хранился до 1930-х годов, затем был утрачен.

С 1879 по 1887 годы Жибер — главный архитектор Ведомства учреждений императрицы Марии, в 1880-е годы — архитектор главного дворцового управления. С 1983 по 1909 год был председателем Петербургского общества архитекторов. Во второй половине XIX века он фактически руководил строительством в империи. Жибер был также редактором российского журнала для архитекторов «Зодчий».

Захаров Андреян Дмитриевич

Русский архитектор, представитель стиля ампир. Родился в Санкт–Петербурге. Работал преподавателем академии художеств. Создатель комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт–Петербурге. Кроме того, Захаров готовил проекты казенных строений и церквей для губернских и уездных городов России.

В конце 1799 г. назначен главным архитектором Гатчины, где он проработал почти два года. Автор проекта Лютеранской церкви Святого Петра (1799-1800). Перестраивал императорский дворец и его службы, построил в парке «Львиный» и «Горбатый» мосты, павильоны «Ферма» и «Птичник».

В 1800 г. построил каменную лютеранскую кирху Святого апостола Павла в дер. Малые Колпаны (Гатчинский р-н).

Захаров Андреян Дмитриевич

Русский архитектор, представитель стиля ампир. Родился в Санкт–Петербурге. Работал преподавателем академии художеств. Создатель комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт–Петербурге. Кроме того, Захаров готовил проекты казенных строений и церквей для губернских и уездных городов России.

В конце 1799 г. назначен главным архитектором Гатчины, где он проработал почти два года. Автор проекта Лютеранской церкви Святого Петра (1799-1800). Перестраивал императорский дворец и его службы, построил в парке «Львиный» и «Горбатый» мосты, павильоны «Ферма» и «Птичник».

В 1800 г. построил каменную лютеранскую кирху Святого апостола Павла в дер. Малые Колпаны (Гатчинский р-н).

Кавос Альберт Катеринович

Русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств, известный главным образом как строитель театров. Эмигрировал в Германию. Вернувшись в Россию в 1829 г. был направлен в помощь К. И. Росси «к строению дома для Департамента Министерства внутренних дел». 12 июля 1830 г. А. К. Кавос стал архитектором Пажеского корпуса; в 1832 г., дополнительно занял должности архитектора Общества благородных девиц и Екатерининского училища; затем, в 1834 г. – архитектором Почтового ведомства, в 1838 г. – архитектором Департамента государственных имуществ. Кроме того, исполнял частные заказы, отделал фасад дома Пашковых.

В 1853 г. выполнил проект Егерского училища с домовой церковью в Лисино (Тосненский р-н).

В середине 19 в. купил часть имения Васильково (Кировский р-н) у П. П. Клокова.

Кавос Альберт Катеринович

Русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств, известный главным образом как строитель театров. Эмигрировал в Германию. Вернувшись в Россию в 1829 г. был направлен в помощь К. И. Росси «к строению дома для Департамента Министерства внутренних дел». 12 июля 1830 г. А. К. Кавос стал архитектором Пажеского корпуса; в 1832 г., дополнительно занял должности архитектора Общества благородных девиц и Екатерининского училища; затем, в 1834 г. – архитектором Почтового ведомства, в 1838 г. – архитектором Департамента государственных имуществ. Кроме того, исполнял частные заказы, отделал фасад дома Пашковых.

В 1853 г. выполнил проект Егерского училища с домовой церковью в Лисино (Тосненский р-н).

В середине 19 в. купил часть имения Васильково (Кировский р-н) у П. П. Клокова.

Канкрин Егор Францевич

Граф, министр финансов с 1823 по 1844 гг., член Государственного совета, писатель, экономист, военный инженер, архитектор. Родился в Германии. Генерал от инфантерии, почетный член Санкт-Петербургской Академии наук. Укрепил финансовую систему России, ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль.

В 1809 г. был назначен инспектором иностранных (немецких) колонийСанкт-Петербургской губернии. Средства от заграничных и внутренних займов выделял в т. ч. на устройство судоходных систем – Вышневолоцкой, Мариинской, Тихвинской.

В 1834 г. по инициативе Канкрина было утверждено устройство Лисинского учебного заведения и при нем первой низшей лесной школы - Егерского училища в пос. Лисино-Корпус (Тосненский р-н). Канкрин оказывал финансовую поддержку. Также он издал правила предписываемые к руководству практикантам Лисинского учебного лесничества и план занятий практикантов.

В 1997 г. восстановлен памятник Канкрину (бронзовый бюст) перед учебным зданием Лисинского лесного колледжа...

Канкрин Егор Францевич

Граф, министр финансов с 1823 по 1844 гг., член Государственного совета, писатель, экономист, военный инженер, архитектор. Родился в Германии. Генерал от инфантерии, почетный член Санкт-Петербургской Академии наук. Укрепил финансовую систему России, ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль.

В 1809 г. был назначен инспектором иностранных (немецких) колонийСанкт-Петербургской губернии. Средства от заграничных и внутренних займов выделял в т. ч. на устройство судоходных систем – Вышневолоцкой, Мариинской, Тихвинской.

В 1834 г. по инициативе Канкрина было утверждено устройство Лисинского учебного заведения и при нем первой низшей лесной школы - Егерского училища в пос. Лисино-Корпус (Тосненский р-н). Канкрин оказывал финансовую поддержку. Также он издал правила предписываемые к руководству практикантам Лисинского учебного лесничества и план занятий практикантов.

В 1997 г. восстановлен памятник Канкрину (бронзовый бюст) перед учебным зданием Лисинского лесного колледжа...

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кенель Василий Александрович

Российский архитектор, академик. Учился в Академии художеств, где был учеником К. А. Тона. С 1875 г. Кенель являлся архитектором Академии художеств 15 лет, для которой в разное время выстроил несколько больших зданий с мастерскими. В последние годы своей жизни был личным архитектором великого князя Владимира Александровича, для которого возвел много построек.

Автор проекта храма во имя преподобного Петра Афонского и святой равноапостольной княгини Ольги (на берегу Ладожского озера, возле бухты Морье, ныне на территории закрытой воинской части). Храм построен в русском стиле в 1904-1905 гг. по личному распоряжению Николая II. Высокая колокольня служила ориентиром для моряков. В 1938 г. храм закрыли, потом долгие годы он использовался воинской частью под склад и пришел в упадок и запустение.

Кенель Василий Александрович

Российский архитектор, академик. Учился в Академии художеств, где был учеником К. А. Тона. С 1875 г. Кенель являлся архитектором Академии художеств 15 лет, для которой в разное время выстроил несколько больших зданий с мастерскими. В последние годы своей жизни был личным архитектором великого князя Владимира Александровича, для которого возвел много построек.

Автор проекта храма во имя преподобного Петра Афонского и святой равноапостольной княгини Ольги (на берегу Ладожского озера, возле бухты Морье, ныне на территории закрытой воинской части). Храм построен в русском стиле в 1904-1905 гг. по личному распоряжению Николая II. Высокая колокольня служила ориентиром для моряков. В 1938 г. храм закрыли, потом долгие годы он использовался воинской частью под склад и пришел в упадок и запустение.

Кондратьев Сергей Петрович

Гражданский инженер, член Петербургского общества архитекторов, надворный советник. Окончил Институт гражданских инженеров в 1886 г. С того же года архитектор правления Общества Балтийской железной дороги. В Министерстве внутренник дел (1886–1902), преподаватель в Институте гражданских инженеров (с 1888) и в Институте Путей сообщения.

В 1886–1892 гг. построил на станции Гатчина Императорский павильон и пассажирское здание (по готовому проекту инженера-архитектора П. С. Купинского). Также спроектировал городской деревянный дом А. П. Верландера.

Кондратьев Сергей Петрович

Гражданский инженер, член Петербургского общества архитекторов, надворный советник. Окончил Институт гражданских инженеров в 1886 г. С того же года архитектор правления Общества Балтийской железной дороги. В Министерстве внутренник дел (1886–1902), преподаватель в Институте гражданских инженеров (с 1888) и в Институте Путей сообщения.

В 1886–1892 гг. построил на станции Гатчина Императорский павильон и пассажирское здание (по готовому проекту инженера-архитектора П. С. Купинского). Также спроектировал городской деревянный дом А. П. Верландера.

Косяков Василий Антонович

Архитектор (гражданский инженер), художник, педагог, профессор. Первый директор Института гражданских инженеров (1905–1921). Родился в Санкт-Петербурге. Наибольшую известность получил как автор соборов (только в Петербурге по его проектам сооружено около двух десятков объектов). Представитель неорусского стиля и неоклассики, византийского стиля и модерна. Он много строил по собственным проектам, преподавал, занимался научной деятельностью. Самым выдающимся произведением архитектора стал собор Николая Чудотворца, также известный как Морской собор, в Кронштадте (1902–1913).

В усадьбе Алютино (ныне дер. Гора-Валдай, Ломоносовский р-н) построил храм Пресвятой Троицы (1903), в 1911 г. разработал проект церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в дер. Коваши (Ломоносовский р-н).

По проекту В. А. Косякова построен храм Св. ап. Иоанна Богослова (1909) при бумагопрядильной фабрике в усадьбе Ивановское (ныне Кингисеппский р-н), церковь Св. прп. Серафима Саровского (1905) и церковь Покрова Прес...

Косяков Василий Антонович

Архитектор (гражданский инженер), художник, педагог, профессор. Первый директор Института гражданских инженеров (1905–1921). Родился в Санкт-Петербурге. Наибольшую известность получил как автор соборов (только в Петербурге по его проектам сооружено около двух десятков объектов). Представитель неорусского стиля и неоклассики, византийского стиля и модерна. Он много строил по собственным проектам, преподавал, занимался научной деятельностью. Самым выдающимся произведением архитектора стал собор Николая Чудотворца, также известный как Морской собор, в Кронштадте (1902–1913).

В усадьбе Алютино (ныне дер. Гора-Валдай, Ломоносовский р-н) построил храм Пресвятой Троицы (1903), в 1911 г. разработал проект церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в дер. Коваши (Ломоносовский р-н).

По проекту В. А. Косякова построен храм Св. ап. Иоанна Богослова (1909) при бумагопрядильной фабрике в усадьбе Ивановское (ныне Кингисеппский р-н), церковь Св. прп. Серафима Саровского (1905) и церковь Покрова Прес...

Красовский Михаил Витольдович

Архитектор, теоретик деревянного зодчества. Родился в Одессе. Член-корреспондент Императорского Московского Археологического Общества с 28 марта 1914 г. Его «Очерк истории Московского периода древнерусского церковного зодчества» премирован на конкурсе. После смерти своего учителя архитектора Н. В. Султановав 1908 г. готовил к публикации его последний труд о плане Тихвинского Успенского монастыря.

Автор проекта храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице (Гатчинский р-н), построенный в древнерусском стиле в память 300-летия Дома Романовых. Закладка храма состоялась 14 июля 1913 г., а 6 июля 1914 г. храм был освящен. Сохранился проект эскиза иконостаса, выполненный в акварели и с авторской подписью Красовского.

Вместе с женой в январе 1915 г. провел в Выборге две недели медового месяца.

В 1937-38 гг. семья Красовского снимала дачу в Гатчине. Во время прогулок в парке Гатчины Красовский производил обмеры и делал зарисовки парковых сооружений, павильоны, мосты, ворота, обелиски. Весь с...

Красовский Михаил Витольдович

Архитектор, теоретик деревянного зодчества. Родился в Одессе. Член-корреспондент Императорского Московского Археологического Общества с 28 марта 1914 г. Его «Очерк истории Московского периода древнерусского церковного зодчества» премирован на конкурсе. После смерти своего учителя архитектора Н. В. Султановав 1908 г. готовил к публикации его последний труд о плане Тихвинского Успенского монастыря.

Автор проекта храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице (Гатчинский р-н), построенный в древнерусском стиле в память 300-летия Дома Романовых. Закладка храма состоялась 14 июля 1913 г., а 6 июля 1914 г. храм был освящен. Сохранился проект эскиза иконостаса, выполненный в акварели и с авторской подписью Красовского.

Вместе с женой в январе 1915 г. провел в Выборге две недели медового месяца.

В 1937-38 гг. семья Красовского снимала дачу в Гатчине. Во время прогулок в парке Гатчины Красовский производил обмеры и делал зарисовки парковых сооружений, павильоны, мосты, ворота, обелиски. Весь с...

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Кричинский Степан Самойлович

Архитектор. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. Автор Соборной мечети в Санкт-Петербурге, Федоровского городка в Царском Селе, дом эмира Бухарского в Санкт-Петербурге, дворца Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке.

Кричинский автор проекта дома художника-карикатуриста П. Е. Щербова в стиле «модерн» в Гатчине, ул. Чехова, д. 4. (1910-1911 гг.). Автор Коммерческих училищ в Любани (Тосненский р-н).

Кузьмин Роман Иванович

Русский архитектор, профессор архитектуры. Родился в г. Николаеве (Украина). Окончил Академию художеств (1833), после чего совершенствовался за границей. С 1841 г. исполнял должность главного архитектора Министерства Императорского двора. Им было построено и перестроено более тридцати зданий в Петербурге, Москве, Париже, Афинах (Греческая церковь во имя Св. Димитрия Солунского, дом Утина, Новый придворно-служительский дом в Петербурге, Собор Александра Невского в Париже и др.), а также разработаны проекты отделки многих интерьеров.

С 1845–1857 гг. работал в Гатчине. Перестроил и значительно расширил Гатчинский дворец, участвовал в перестройке Певческой капеллы (1857), построил собор во имя Св. Апостола Павла. Также для Гатчины спроектировал две часовни. Одна из них входила в комплекс Павловского собора, а вторая стояла перед Госпиталем. Автор проекта пьедестала для памятника Павлу I наплощади перед дворцом (1851). За работы по перестройке во Дворце и проект Павловского собора имп...

Кузьмин Роман Иванович

Русский архитектор, профессор архитектуры. Родился в г. Николаеве (Украина). Окончил Академию художеств (1833), после чего совершенствовался за границей. С 1841 г. исполнял должность главного архитектора Министерства Императорского двора. Им было построено и перестроено более тридцати зданий в Петербурге, Москве, Париже, Афинах (Греческая церковь во имя Св. Димитрия Солунского, дом Утина, Новый придворно-служительский дом в Петербурге, Собор Александра Невского в Париже и др.), а также разработаны проекты отделки многих интерьеров.

С 1845–1857 гг. работал в Гатчине. Перестроил и значительно расширил Гатчинский дворец, участвовал в перестройке Певческой капеллы (1857), построил собор во имя Св. Апостола Павла. Также для Гатчины спроектировал две часовни. Одна из них входила в комплекс Павловского собора, а вторая стояла перед Госпиталем. Автор проекта пьедестала для памятника Павлу I наплощади перед дворцом (1851). За работы по перестройке во Дворце и проект Павловского собора имп...

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Ланкинен Юха

Финский архитектор. Родился в Выборге в семье главного городского архитектора Ялмари Ланкинена. Семья уехала из Выборга в 1944 г. Имел собственное архитектурное бюро в Финляндии.

Начиная с 1963 г. неоднократно посещал Выборг. Знаток архитектурной истории Выборга и Карельского перешейка, владелец крупнейшей частной коллекции исторических фотографий города, вдохновитель и организатор двух главных проектов его жизни – макета Выборга и портала «Виртуальный Выборг». По его проектам в Выборге и окрестностях было установлено большое количество памятных знаков, которыми отмечены места старых финских захоронений. Значительный вклад Ланкинен внес в восстановление интерьера лютеранского собора Петра и Павла. Немалый труд вложил в восстановление парка Монрепо, создав волонтерскую организацию «ProMonrepos», приводившую в порядок парк и воссоздавшую ряд уничтоженных в советское время объектов. Автор нескольких книг о Выборге: «Выборг – международный», «Выборг – финский», издавал фотоальбомы, книги...

Ланкинен Юха

Финский архитектор. Родился в Выборге в семье главного городского архитектора Ялмари Ланкинена. Семья уехала из Выборга в 1944 г. Имел собственное архитектурное бюро в Финляндии.

Начиная с 1963 г. неоднократно посещал Выборг. Знаток архитектурной истории Выборга и Карельского перешейка, владелец крупнейшей частной коллекции исторических фотографий города, вдохновитель и организатор двух главных проектов его жизни – макета Выборга и портала «Виртуальный Выборг». По его проектам в Выборге и окрестностях было установлено большое количество памятных знаков, которыми отмечены места старых финских захоронений. Значительный вклад Ланкинен внес в восстановление интерьера лютеранского собора Петра и Павла. Немалый труд вложил в восстановление парка Монрепо, создав волонтерскую организацию «ProMonrepos», приводившую в порядок парк и воссоздавшую ряд уничтоженных в советское время объектов. Автор нескольких книг о Выборге: «Выборг – международный», «Выборг – финский», издавал фотоальбомы, книги...

Ланкинен Ялмари

Финский архитектор-функционалист. Родился в г. Сантк-Антреа (ныне г. Каменногорск, Выборгский р-н), жил в Выборге. Окончил выборгское реальное училище. Работал в архитектурном бюро Уно Ульберга в Выборге, затем в 1927 г. основал собственную фирму. По проекту Я. Лакинена в Выборге построено более 30 зданий: здание Финского сберегательного банка (ныне жилой дом; ул. Вокзальная, 13), дом прихода финского Кафедрального собора (ныне здание Дома офицеров, ул. Димитрова, 5), здание администрации выборгской сельской общины (ныне жилой дом на ул. Северной, 10), жилые здания и др.

Автор памятника крестьянину Тааветти Инкенину, в пос. Лужки (Выборгский р-н), торжественно открыт 15 июня 1929 г.

Выполнил проект реконструкции лютеранской церкви, которую перевезли в 1911 г. под его наблюдением из Койвисто (г. Приморск) в Выборг. В Энсо (ныне г. Светогорск) по его проекту была построена средняя школа № 2. Возможно, что по его же проекту были построены интернат или общежитие для преподавательниц. Ес...

Ланкинен Ялмари

Финский архитектор-функционалист. Родился в г. Сантк-Антреа (ныне г. Каменногорск, Выборгский р-н), жил в Выборге. Окончил выборгское реальное училище. Работал в архитектурном бюро Уно Ульберга в Выборге, затем в 1927 г. основал собственную фирму. По проекту Я. Лакинена в Выборге построено более 30 зданий: здание Финского сберегательного банка (ныне жилой дом; ул. Вокзальная, 13), дом прихода финского Кафедрального собора (ныне здание Дома офицеров, ул. Димитрова, 5), здание администрации выборгской сельской общины (ныне жилой дом на ул. Северной, 10), жилые здания и др.

Автор памятника крестьянину Тааветти Инкенину, в пос. Лужки (Выборгский р-н), торжественно открыт 15 июня 1929 г.

Выполнил проект реконструкции лютеранской церкви, которую перевезли в 1911 г. под его наблюдением из Койвисто (г. Приморск) в Выборг. В Энсо (ныне г. Светогорск) по его проекту была построена средняя школа № 2. Возможно, что по его же проекту были построены интернат или общежитие для преподавательниц. Ес...