Толле Вильгельм

Пастор евангелической городской общины Санкт-Петербурга и всего российского флота. Ученый, изучал местоположение и топографию города и его окрестностей, археологию, язык и этнографию местного населения.

В конце жизни, в 1708 г., возглавил первые раскопки ранних курганов Старой Ладоги (Волховский р-н), они же явились первыми на территории современной Ленинградской области. В ходе работ были открыты трупосожжения в урнах, относящиеся примерно к X-XI вв., редкие сосуды, монеты. Находки, извлеченные из ладожских курганов, составили коллекцию В. Толле.Также производил археологические раскопки за Шлиссельбургом (Кировский р-н).

Был первым, кто обратил внимание на флору Невской дельты и прилежащих земель. Собрал гербарий местной флоры – более 300 видов «по островам и вообще в тамошних местах».

Толле Вильгельм

Пастор евангелической городской общины Санкт-Петербурга и всего российского флота. Ученый, изучал местоположение и топографию города и его окрестностей, археологию, язык и этнографию местного населения.

В конце жизни, в 1708 г., возглавил первые раскопки ранних курганов Старой Ладоги (Волховский р-н), они же явились первыми на территории современной Ленинградской области. В ходе работ были открыты трупосожжения в урнах, относящиеся примерно к X-XI вв., редкие сосуды, монеты. Находки, извлеченные из ладожских курганов, составили коллекцию В. Толле.Также производил археологические раскопки за Шлиссельбургом (Кировский р-н).

Был первым, кто обратил внимание на флору Невской дельты и прилежащих земель. Собрал гербарий местной флоры – более 300 видов «по островам и вообще в тамошних местах».

Томилов Роман Алексеевич

Статский советник, участник польской кампании. Сын А. Р. Томилова, известного мецената. Богатый помещик, предводитель дворянства Новоладожского уезда. В 1848-1864 гг. владелец усадьбы Успенское и десятка деревень в округе (Волховский р-н).

Большую помощь оказывал церквям и монастырям. Значительные суммы передавались им на поддержание Успенского женского и Никольского мужского монастырей в Старой Ладоге (Волховский р-н), на строительство новых и ремонт старых церквей в уезде. Похоронен в Староладожском Успенском женском монастыре.

Томилов Роман Алексеевич

Статский советник, участник польской кампании. Сын А. Р. Томилова, известного мецената. Богатый помещик, предводитель дворянства Новоладожского уезда. В 1848-1864 гг. владелец усадьбы Успенское и десятка деревень в округе (Волховский р-н).

Большую помощь оказывал церквям и монастырям. Значительные суммы передавались им на поддержание Успенского женского и Никольского мужского монастырей в Старой Ладоге (Волховский р-н), на строительство новых и ремонт старых церквей в уезде. Похоронен в Староладожском Успенском женском монастыре.

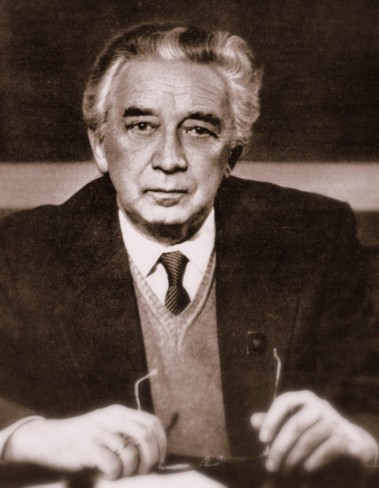

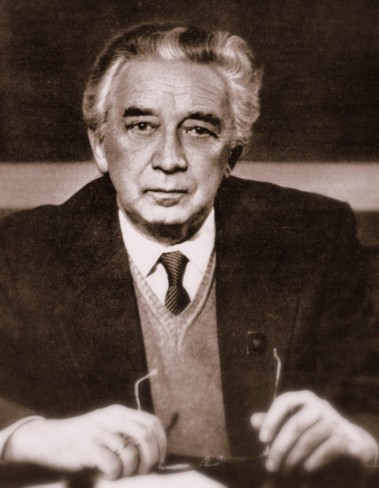

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

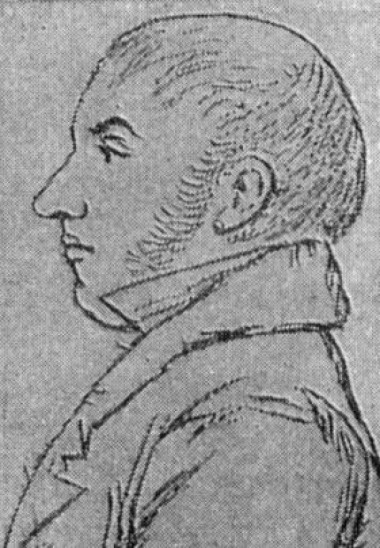

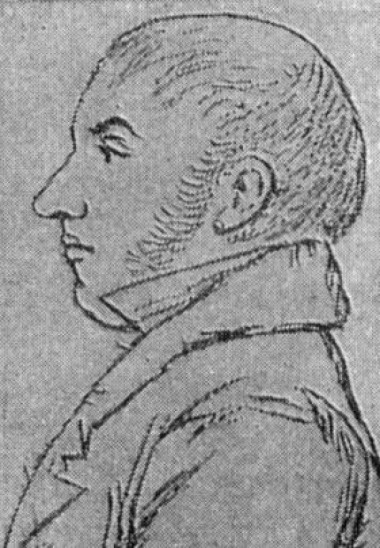

Чарноцкий Адам

Археолог-любитель, собиратель панславянской старины. Псевдоним Зориан Доленгиа-Ходаковский. Родился в Гайне (Белоруссия). Чарноцкий вошёл в Петербурге в круг учёных и литераторов. Оставил много трудов по различным вопросам археологии, истории, исторической географии, этнографии. Был избран членом Всероссийского Общества Любителей Русской Словесности и Варшавского общества любителей наук. Его "проект ученого путешествия по России" был вполне одобрен Александром I, который приказал зачислить Чарноцкого в состав Министерства Народного Просвещения.

В 1820 г. выехал из Петербурга в Москву, осматривая по дороге окрестности Ладоги (ныне с. Старая Ладога Волховского р-на), Новгорода, Твери и др. Собрал сведения о "жальниках" (могильниках) и "волотовках" Новгородской земли, "сопках" Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, указав на важность их изучения. А. Чарноцкий – один из первых исследователей древностей и топонимики Волховской земли. А. Чарноцкий гостил...

Чарноцкий Адам

Археолог-любитель, собиратель панславянской старины. Псевдоним Зориан Доленгиа-Ходаковский. Родился в Гайне (Белоруссия). Чарноцкий вошёл в Петербурге в круг учёных и литераторов. Оставил много трудов по различным вопросам археологии, истории, исторической географии, этнографии. Был избран членом Всероссийского Общества Любителей Русской Словесности и Варшавского общества любителей наук. Его "проект ученого путешествия по России" был вполне одобрен Александром I, который приказал зачислить Чарноцкого в состав Министерства Народного Просвещения.

В 1820 г. выехал из Петербурга в Москву, осматривая по дороге окрестности Ладоги (ныне с. Старая Ладога Волховского р-на), Новгорода, Твери и др. Собрал сведения о "жальниках" (могильниках) и "волотовках" Новгородской земли, "сопках" Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, указав на важность их изучения. А. Чарноцкий – один из первых исследователей древностей и топонимики Волховской земли. А. Чарноцкий гостил...

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Чарноцкий Адам

Археолог-любитель, собиратель панславянской старины. Псевдоним Зориан Доленгиа-Ходаковский. Родился в Гайне (Белоруссия). Чарноцкий вошёл в Петербурге в круг учёных и литераторов. Оставил много трудов по различным вопросам археологии, истории, исторической географии, этнографии. Был избран членом Всероссийского Общества Любителей Русской Словесности и Варшавского общества любителей наук. Его "проект ученого путешествия по России" был вполне одобрен Александром I, который приказал зачислить Чарноцкого в состав Министерства Народного Просвещения.

В 1820 г. выехал из Петербурга в Москву, осматривая по дороге окрестности Ладоги (ныне с. Старая Ладога Волховского р-на), Новгорода, Твери и др. Собрал сведения о "жальниках" (могильниках) и "волотовках" Новгородской земли, "сопках" Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, указав на важность их изучения. А. Чарноцкий – один из первых исследователей древностей и топонимики Волховской земли. А. Чарноцкий гостил...

Чарноцкий Адам

Археолог-любитель, собиратель панславянской старины. Псевдоним Зориан Доленгиа-Ходаковский. Родился в Гайне (Белоруссия). Чарноцкий вошёл в Петербурге в круг учёных и литераторов. Оставил много трудов по различным вопросам археологии, истории, исторической географии, этнографии. Был избран членом Всероссийского Общества Любителей Русской Словесности и Варшавского общества любителей наук. Его "проект ученого путешествия по России" был вполне одобрен Александром I, который приказал зачислить Чарноцкого в состав Министерства Народного Просвещения.

В 1820 г. выехал из Петербурга в Москву, осматривая по дороге окрестности Ладоги (ныне с. Старая Ладога Волховского р-на), Новгорода, Твери и др. Собрал сведения о "жальниках" (могильниках) и "волотовках" Новгородской земли, "сопках" Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, указав на важность их изучения. А. Чарноцкий – один из первых исследователей древностей и топонимики Волховской земли. А. Чарноцкий гостил...

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Шереметев Дмитрий Николаевич

Граф, выдающийся русский меценат и благотворитель.

Получил в наследство копорские вотчины (Ломоносовский р-н). В 1825 был сделан капитальный ремонт деревянной церкви в Глобицах, построена колокольня.

Жертвователь Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).