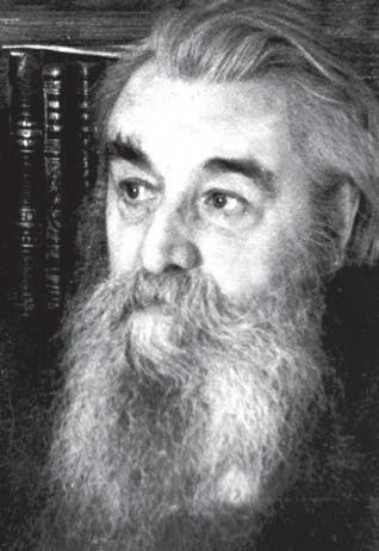

Никитин Александр Львович

Советский и российский ученый, историк, публицист, общественный деятель. Родился в г. Ленинграде. Научный сотрудник Суворовского музея (хранитель фонда фотографических документов и негативов, фонда редких печатных и рукописных источников, 1976–1979) и Артиллерийского (фонд обмундирования, снаряжения и знамён — «Общеисторический фонд II», 1979–1985) в г. Ленинграде. Редактор журнала российских приходов Русской Православной Зарубежной Церкви «Возвращенiе», журнала Союза чинов Русского Корпуса «Наши Вести», журнала Русского Обще-Воинского Союза «Вестник РОВС». Был соредактором журнала «Михайлов день» (г. Кингисепп), занимающегося восстановлением и сохранением Белого некрополя в России.

В юности принимал участие в работе Староладожской археологической экспедиции Института археологии АН в должности лаборанта. Участвовал в раскопках посада на Варяжской улице в с. Старой Ладоге и Любшанского городища (ныне Волховский р-н).

Никитин Александр Львович

Советский и российский ученый, историк, публицист, общественный деятель. Родился в г. Ленинграде. Научный сотрудник Суворовского музея (хранитель фонда фотографических документов и негативов, фонда редких печатных и рукописных источников, 1976–1979) и Артиллерийского (фонд обмундирования, снаряжения и знамён — «Общеисторический фонд II», 1979–1985) в г. Ленинграде. Редактор журнала российских приходов Русской Православной Зарубежной Церкви «Возвращенiе», журнала Союза чинов Русского Корпуса «Наши Вести», журнала Русского Обще-Воинского Союза «Вестник РОВС». Был соредактором журнала «Михайлов день» (г. Кингисепп), занимающегося восстановлением и сохранением Белого некрополя в России.

В юности принимал участие в работе Староладожской археологической экспедиции Института археологии АН в должности лаборанта. Участвовал в раскопках посада на Варяжской улице в с. Старой Ладоге и Любшанского городища (ныне Волховский р-н).

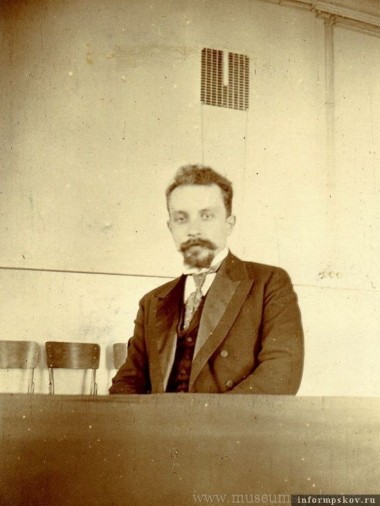

Окунев Николай Львович

Российский искусствовед, историк искусства и архитектуры. Родился в г. Санкт-Петербурге. Специалист в области славянского и византийского искусства. Научный секретарь Русского археологического института в Константинополе (1913–1914). Приват-доцент Петроградского университета (1916–1917). Преподаватель и профессор теории и истории искусства Новороссийского университета в Одессе (1917–1919). С 1929 – член, с 1936 – действительный член Славянского института в Праге. Основатель Архива и галереи славянского искусства при Славянском институте.

В 1909-1910 гг. принял участие в научной экспедиции, обследовавшей архитектурные памятники Новгородской губернии (в т. ч. территории современного Волховского р-на – в частности, Старой Ладоги и дер. Гостинополье).

Окунев Николай Львович

Российский искусствовед, историк искусства и архитектуры. Родился в г. Санкт-Петербурге. Специалист в области славянского и византийского искусства. Научный секретарь Русского археологического института в Константинополе (1913–1914). Приват-доцент Петроградского университета (1916–1917). Преподаватель и профессор теории и истории искусства Новороссийского университета в Одессе (1917–1919). С 1929 – член, с 1936 – действительный член Славянского института в Праге. Основатель Архива и галереи славянского искусства при Славянском институте.

В 1909-1910 гг. принял участие в научной экспедиции, обследовавшей архитектурные памятники Новгородской губернии (в т. ч. территории современного Волховского р-на – в частности, Старой Ладоги и дер. Гостинополье).

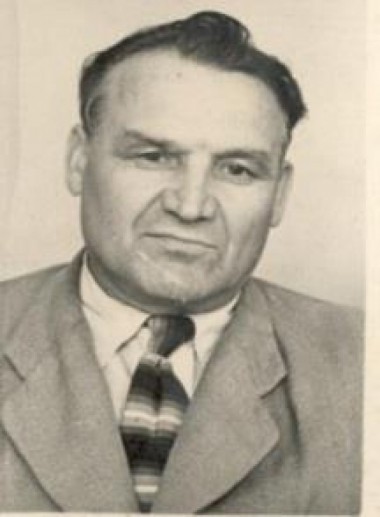

Орлов Сергей Николаевич

Советский ученый, историк, археолог. Родился в дер. Исаково (ныне Тихвинский р-н).Во время обучения в Ленинградском Государственном университете стал постоянным участником археологических раскопок под руководством профессора В. И. Равдоникаса в Старой Ладоге (ныне Волховский р-н). Ежегодно самостоятельно проводил обследования низовьев реки Волхов. Студенческая работа Сергея Николаевича «Древнейшие погребальные памятники Старой Ладоги» получила 3-ю премию на конкурсе среди лучших студенческих работ в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). В июле 1941 г. вступил в народное ополчение Ленинграда. В октябре 1941 года в боях под Гатчиной попал в окружение и был пленен. После возвращения в Ленинград в 1946 г. направлен заведующим музейной базой ЛГУ в Старой Ладоге, где работал до 1954 года. В 1954–1956 гг. - начальник сектора охраны памятников областного отдела по делам архитектуры при Новгородском облисполкоме. В 1956–1992 гг. - преподаватель кафедры истории Новгородского...

Орлов Сергей Николаевич

Советский ученый, историк, археолог. Родился в дер. Исаково (ныне Тихвинский р-н).Во время обучения в Ленинградском Государственном университете стал постоянным участником археологических раскопок под руководством профессора В. И. Равдоникаса в Старой Ладоге (ныне Волховский р-н). Ежегодно самостоятельно проводил обследования низовьев реки Волхов. Студенческая работа Сергея Николаевича «Древнейшие погребальные памятники Старой Ладоги» получила 3-ю премию на конкурсе среди лучших студенческих работ в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). В июле 1941 г. вступил в народное ополчение Ленинграда. В октябре 1941 года в боях под Гатчиной попал в окружение и был пленен. После возвращения в Ленинград в 1946 г. направлен заведующим музейной базой ЛГУ в Старой Ладоге, где работал до 1954 года. В 1954–1956 гг. - начальник сектора охраны памятников областного отдела по делам архитектуры при Новгородском облисполкоме. В 1956–1992 гг. - преподаватель кафедры истории Новгородского...

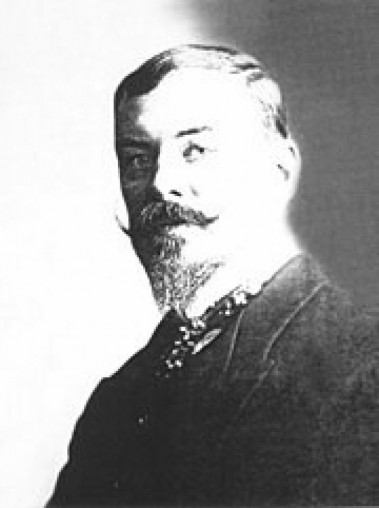

Покровский Владимир Александрович

Российский архитектор, градостроитель, реставратор, исследователь архитектуры, академик и действительный член Академии художеств. Ведущий мастер неорусского стиля. Родился в Москве. Им спроектированы культовые и мемориальные сооружения (храмы, колокольни, усыпальницы, надгробия), здания и сооружения культурно-просветительных учреждений (вокзалы, здания учебных заведений, театры, музеи, народные дома). Преподавал в Академии хужожеств (1912–1917), Институте гражданских инженеров (1914–1931). Архитектор высочайшего двора (с 1913).

По проекту В. А. Покровского в Шереметьевке, на территории Шлиссельбургского порохового завода (ныне пос. им. Морозова, Всеволожский р-н), был построен храм Петра и Павла (1907). Построил для действительного статского советника В. А. Ранненкампфа дачу в русском стиле, в имении Самарка (ныне пос. им. Свердлова, Всеволожский р-н).

В 1915 г. выполнил проект Рюриковского народного дома в Старой Ладоге (Волховский р-н). Также проектировал сооружения Волховской ГЭС...

Покровский Владимир Александрович

Российский архитектор, градостроитель, реставратор, исследователь архитектуры, академик и действительный член Академии художеств. Ведущий мастер неорусского стиля. Родился в Москве. Им спроектированы культовые и мемориальные сооружения (храмы, колокольни, усыпальницы, надгробия), здания и сооружения культурно-просветительных учреждений (вокзалы, здания учебных заведений, театры, музеи, народные дома). Преподавал в Академии хужожеств (1912–1917), Институте гражданских инженеров (1914–1931). Архитектор высочайшего двора (с 1913).

По проекту В. А. Покровского в Шереметьевке, на территории Шлиссельбургского порохового завода (ныне пос. им. Морозова, Всеволожский р-н), был построен храм Петра и Павла (1907). Построил для действительного статского советника В. А. Ранненкампфа дачу в русском стиле, в имении Самарка (ныне пос. им. Свердлова, Всеволожский р-н).

В 1915 г. выполнил проект Рюриковского народного дома в Старой Ладоге (Волховский р-н). Также проектировал сооружения Волховской ГЭС...

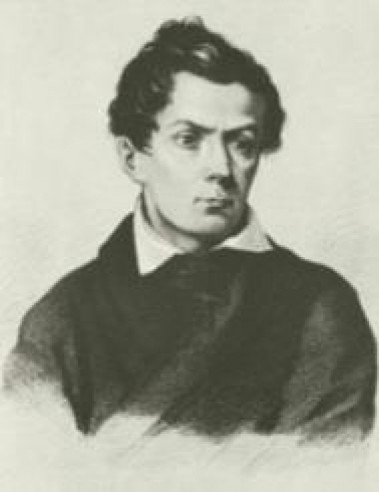

Полевой Николай Алексеевич

Русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик. Родился в Иркутске. Дебютировал в печати в журнале «Русский вестник» (1817). В Москве издавал литературный и научный журнал «Московский телеграф» (1825–1834). В 1835–1844 гг. издавал иллюстрированный ежегодник «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей». Участвовал в «Северной пчеле», в 1837–1838гг.

заведовал литературным отделом газеты. В 1838–1840гг. был редактором «Сына отечества». В 1841 г. вместе с Н. И. Гречем начал издавать журнал «Русский вестник», был его редактором (1842–1844).

Заинтересовавшись личностью и взглядами археолога А. Чарноцкого, который собирал сведения о «жальниках» (могильниках) и «волотовках» Новгородской земли, «сопках» Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, Н. А. Полевой ста...

Полевой Николай Алексеевич

Русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик. Родился в Иркутске. Дебютировал в печати в журнале «Русский вестник» (1817). В Москве издавал литературный и научный журнал «Московский телеграф» (1825–1834). В 1835–1844 гг. издавал иллюстрированный ежегодник «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей». Участвовал в «Северной пчеле», в 1837–1838гг.

заведовал литературным отделом газеты. В 1838–1840гг. был редактором «Сына отечества». В 1841 г. вместе с Н. И. Гречем начал издавать журнал «Русский вестник», был его редактором (1842–1844).

Заинтересовавшись личностью и взглядами археолога А. Чарноцкого, который собирал сведения о «жальниках» (могильниках) и «волотовках» Новгородской земли, «сопках» Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, Н. А. Полевой ста...

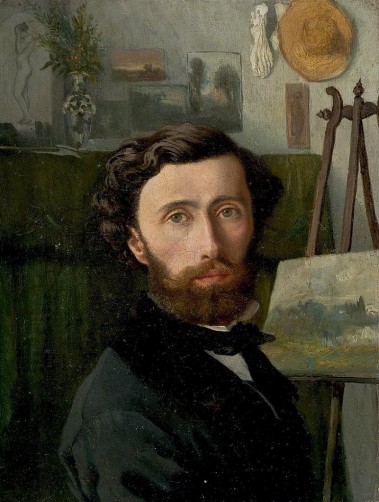

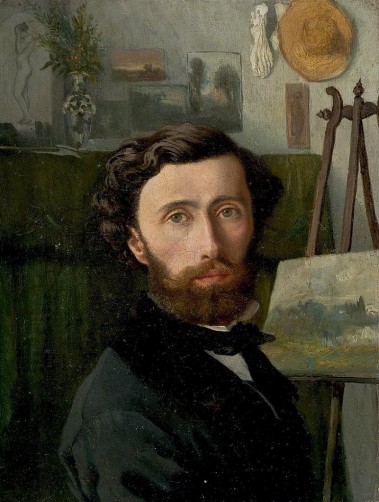

Попов Андрей Андреевич

Русский художник, живописец-жанрист. Родился в Туле. С 1846–1857 гг. учился в Академии художеств. Пользовался поддержкой Общества поощрения художников, принимал участие в академических выставках. За время учебы неоднократно награждался медалями за картины: «Народная сценка на ярмарке в Старой Ладоге» (1853), «Школьный учитель», «Крестьянская семья на пашне» (1854) «Демьянова уха». За картину «Склад чая на Нижегородской ярмарке» (1860) получил звание «классного художника I степени», большую золотую медаль и право пенсионерской поездки за границу. Со второй половины 1870-х гг. перестал участвовать в выставках и заниматься живописью вследствие болезни.

Гостил в усадьбе Успенское (Старая Ладога, Волховский р-н) у А. Р. Томилова, где написал картину «Березовая аллея в Успенском» (1852).

Попов Андрей Андреевич

Русский художник, живописец-жанрист. Родился в Туле. С 1846–1857 гг. учился в Академии художеств. Пользовался поддержкой Общества поощрения художников, принимал участие в академических выставках. За время учебы неоднократно награждался медалями за картины: «Народная сценка на ярмарке в Старой Ладоге» (1853), «Школьный учитель», «Крестьянская семья на пашне» (1854) «Демьянова уха». За картину «Склад чая на Нижегородской ярмарке» (1860) получил звание «классного художника I степени», большую золотую медаль и право пенсионерской поездки за границу. Со второй половины 1870-х гг. перестал участвовать в выставках и заниматься живописью вследствие болезни.

Гостил в усадьбе Успенское (Старая Ладога, Волховский р-н) у А. Р. Томилова, где написал картину «Березовая аллея в Успенском» (1852).

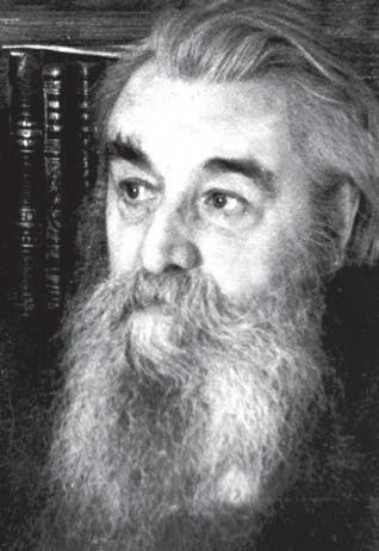

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

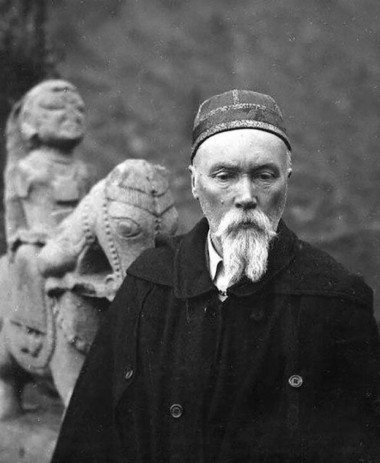

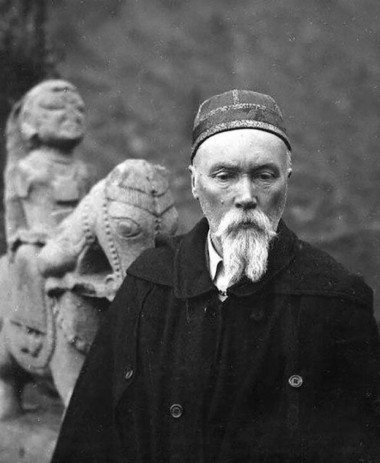

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

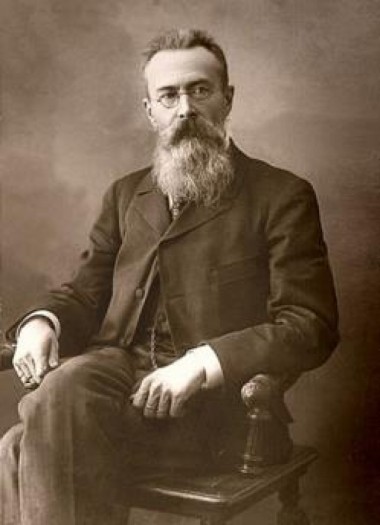

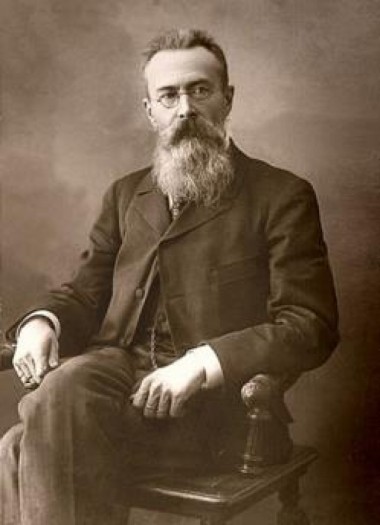

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Романов Константин Константинович

Русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель. Окончил архитектурное отделение Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1909). В 1911 г. причислен к Русскому музею Императора Александра III–го по Этнографическому отделению. Хранитель отдела Этнографии с 1911 г. по 1921 г. С 1912 г. по 1918 г. состоял Управляющим делами Комитета попечительства о русской иконописи и провел преобразование его в Комитет древнерусской живописи. С 1915 г. – член Псковского археологического общества. В ноябре 1917 г. избран директором Училища технического рисования барона Штиглица (вышел в отставку в октябре 1918 г.) С 1918 г. член Всероссийского Комитета по делам музеев и охране памятников.

В мае 1916 г. посетил Старую Ладогу (Волховский р-н) и Георгиевскую церковь. Дал заключение о разрушении. Проводил исследования и раскопки в Тихвине, Успенский монастырь (1904, 1907 гг.)

Романов Константин Константинович

Русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель. Окончил архитектурное отделение Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1909). В 1911 г. причислен к Русскому музею Императора Александра III–го по Этнографическому отделению. Хранитель отдела Этнографии с 1911 г. по 1921 г. С 1912 г. по 1918 г. состоял Управляющим делами Комитета попечительства о русской иконописи и провел преобразование его в Комитет древнерусской живописи. С 1915 г. – член Псковского археологического общества. В ноябре 1917 г. избран директором Училища технического рисования барона Штиглица (вышел в отставку в октябре 1918 г.) С 1918 г. член Всероссийского Комитета по делам музеев и охране памятников.

В мае 1916 г. посетил Старую Ладогу (Волховский р-н) и Георгиевскую церковь. Дал заключение о разрушении. Проводил исследования и раскопки в Тихвине, Успенский монастырь (1904, 1907 гг.)

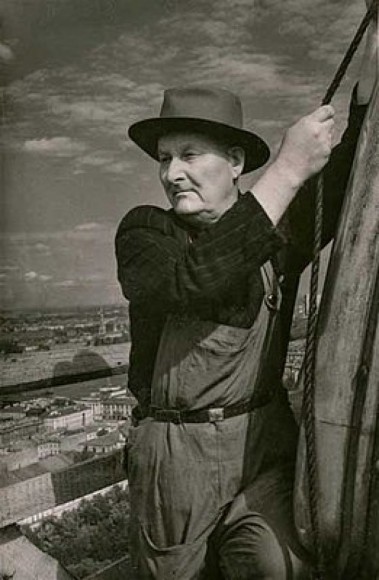

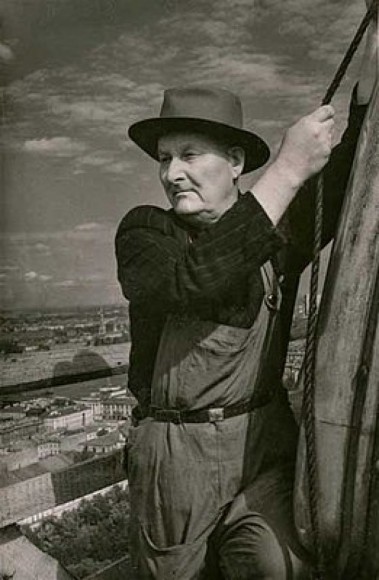

Ротач Александр Лукич

Художник, архитектор-реставратор, член Союза архитекторов СССР. Родился в Ялте (Крым). Занимал должность начальника дорожно-строительного отдела Петроградского уезда, где занимался ремонтом и перестройкой зданий, мостов и дорог. В 1920-е гг. выполнял проекты различных зданий, эскизы для шалаша Ленина в Разливе, стал первым прорабом строительства памятника. В 1928 г. был осужден. Вернувшись в Ленинград в 1930-е гг., занимался проектированием, исследованиями и научной работой, связанной с реставрацией, охраной памятников архитектуры и историей Ленинграда, был популярным художником. С началом Великой Отечественной войны, занимался укрытием и маскировкой памятников, оборудованием бомбоубежищ. В феврале 1942 г. был эвакуирован в среднюю Азию. В послевоенное время руководил реставрацией и восстановлением ценнейших памятников архитектуры: Крымских дворцов, Эрмитажа, Исаакиевского собора, Новгородского Кремля, здания Центрального исторического архива, Музея связи и др. Был занят на консерваци...

Ротач Александр Лукич

Художник, архитектор-реставратор, член Союза архитекторов СССР. Родился в Ялте (Крым). Занимал должность начальника дорожно-строительного отдела Петроградского уезда, где занимался ремонтом и перестройкой зданий, мостов и дорог. В 1920-е гг. выполнял проекты различных зданий, эскизы для шалаша Ленина в Разливе, стал первым прорабом строительства памятника. В 1928 г. был осужден. Вернувшись в Ленинград в 1930-е гг., занимался проектированием, исследованиями и научной работой, связанной с реставрацией, охраной памятников архитектуры и историей Ленинграда, был популярным художником. С началом Великой Отечественной войны, занимался укрытием и маскировкой памятников, оборудованием бомбоубежищ. В феврале 1942 г. был эвакуирован в среднюю Азию. В послевоенное время руководил реставрацией и восстановлением ценнейших памятников архитектуры: Крымских дворцов, Эрмитажа, Исаакиевского собора, Новгородского Кремля, здания Центрального исторического архива, Музея связи и др. Был занят на консерваци...

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Самохвалов Александр Николаевич

Крупнейший советский художник, живописец, график, прикладник, монументалист, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Родился в г. Бежецк Тверской области. Особенно удавались Самохвалову образы «героинь труда и спорта». Самая знаменитая картина – «Девушка в футболке» (1932 г.), которая была удостоена золотой медали на Международной выставке в Париже.

Участвовал в работах по реставрации Георгиевского собора в Старой Ладоге (1926; Волховский р-н), где он открыл для себя древнерусскую фресковую живопись.

Летом 1928 проводил время в Сиверской (Гатчинский р-н), много работая над рисунками к книжным иллюстрациям, о чем позднее рассказал в своей книге воспоминаний «Мой творческий путь».

Один из авторов картины «Товарищ А. А. Жданов среди колхозников-передовиков сельского хозяйства Ленинградской области».

Самохвалов Александр Николаевич

Крупнейший советский художник, живописец, график, прикладник, монументалист, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Родился в г. Бежецк Тверской области. Особенно удавались Самохвалову образы «героинь труда и спорта». Самая знаменитая картина – «Девушка в футболке» (1932 г.), которая была удостоена золотой медали на Международной выставке в Париже.

Участвовал в работах по реставрации Георгиевского собора в Старой Ладоге (1926; Волховский р-н), где он открыл для себя древнерусскую фресковую живопись.

Летом 1928 проводил время в Сиверской (Гатчинский р-н), много работая над рисунками к книжным иллюстрациям, о чем позднее рассказал в своей книге воспоминаний «Мой творческий путь».

Один из авторов картины «Товарищ А. А. Жданов среди колхозников-передовиков сельского хозяйства Ленинградской области».

Старовойтова Галина Васильевна

Российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитник. Родилась в Челябинске. Народный депутат СССР (1989–1991), народный депутат России (1990–1993), депутат Государственной думы России (1993–1998). Убита в Санкт–Петербурге.

В апреле 1997 г. в качестве депутата Государственной Думы, приняла участие в выездных парламентских слушаниях, проводившихся в г. Старая Ладога (Волховский р–н) и в г. Волхове, посвященных культурному наследию Старой Ладоги. Часть зарплаты переводила студентам-археологам, участникам раскопок в Старой Ладоге.

Старовойтова Галина Васильевна

Российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитник. Родилась в Челябинске. Народный депутат СССР (1989–1991), народный депутат России (1990–1993), депутат Государственной думы России (1993–1998). Убита в Санкт–Петербурге.

В апреле 1997 г. в качестве депутата Государственной Думы, приняла участие в выездных парламентских слушаниях, проводившихся в г. Старая Ладога (Волховский р–н) и в г. Волхове, посвященных культурному наследию Старой Ладоги. Часть зарплаты переводила студентам-археологам, участникам раскопок в Старой Ладоге.

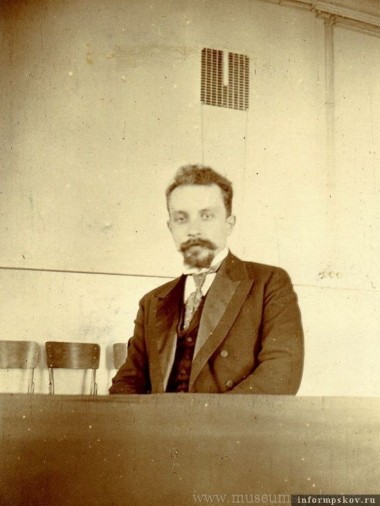

Степанов Кирилл Александрович

Архитектор, реставратор, художник. Происходит из потомственной кронштадтской морской семьи. В 1938-1953 гг. учился в Ленинградском инженерно-строительном институте. С 1939 г. по 1947 г. находился в действующей армии и на кадровой службе во время советско-финской войны и Великой Отечественной.

Работал в Государственной инспекции охраны памятников Ленинграда. Вёл реставрационные работы фасадов и интерьеров дворцов Строгановых, Белосельских-Белозерских, Шувалова, Фонтанного дома, Бельведера в Петергофе, усадьбы Александрино и многих других. По его проектам воссозданы уникальные здания-памятники Ленинградской области: звонница XVI в. и Казённые кельи XVII в. в Тихвинском Успенском монастыре, а также церковь Иоанна Предтечи XVII-XVIII вв. в Старой Ладоге (Волховский р-н). Как художник известен работами в технике акварели и пастели.

В настоящее время картины находятся в частных собраниях в России и за рубежом, в отечественных музеях: Старая Русса, Тихвин, Карелия (Петрозаводск, Сортавала,...

Степанов Кирилл Александрович

Архитектор, реставратор, художник. Происходит из потомственной кронштадтской морской семьи. В 1938-1953 гг. учился в Ленинградском инженерно-строительном институте. С 1939 г. по 1947 г. находился в действующей армии и на кадровой службе во время советско-финской войны и Великой Отечественной.

Работал в Государственной инспекции охраны памятников Ленинграда. Вёл реставрационные работы фасадов и интерьеров дворцов Строгановых, Белосельских-Белозерских, Шувалова, Фонтанного дома, Бельведера в Петергофе, усадьбы Александрино и многих других. По его проектам воссозданы уникальные здания-памятники Ленинградской области: звонница XVI в. и Казённые кельи XVII в. в Тихвинском Успенском монастыре, а также церковь Иоанна Предтечи XVII-XVIII вв. в Старой Ладоге (Волховский р-н). Как художник известен работами в технике акварели и пастели.

В настоящее время картины находятся в частных собраниях в России и за рубежом, в отечественных музеях: Старая Русса, Тихвин, Карелия (Петрозаводск, Сортавала,...

Никитин Александр Львович

Советский и российский ученый, историк, публицист, общественный деятель. Родился в г. Ленинграде. Научный сотрудник Суворовского музея (хранитель фонда фотографических документов и негативов, фонда редких печатных и рукописных источников, 1976–1979) и Артиллерийского (фонд обмундирования, снаряжения и знамён — «Общеисторический фонд II», 1979–1985) в г. Ленинграде. Редактор журнала российских приходов Русской Православной Зарубежной Церкви «Возвращенiе», журнала Союза чинов Русского Корпуса «Наши Вести», журнала Русского Обще-Воинского Союза «Вестник РОВС». Был соредактором журнала «Михайлов день» (г. Кингисепп), занимающегося восстановлением и сохранением Белого некрополя в России.

В юности принимал участие в работе Староладожской археологической экспедиции Института археологии АН в должности лаборанта. Участвовал в раскопках посада на Варяжской улице в с. Старой Ладоге и Любшанского городища (ныне Волховский р-н).

Никитин Александр Львович

Советский и российский ученый, историк, публицист, общественный деятель. Родился в г. Ленинграде. Научный сотрудник Суворовского музея (хранитель фонда фотографических документов и негативов, фонда редких печатных и рукописных источников, 1976–1979) и Артиллерийского (фонд обмундирования, снаряжения и знамён — «Общеисторический фонд II», 1979–1985) в г. Ленинграде. Редактор журнала российских приходов Русской Православной Зарубежной Церкви «Возвращенiе», журнала Союза чинов Русского Корпуса «Наши Вести», журнала Русского Обще-Воинского Союза «Вестник РОВС». Был соредактором журнала «Михайлов день» (г. Кингисепп), занимающегося восстановлением и сохранением Белого некрополя в России.

В юности принимал участие в работе Староладожской археологической экспедиции Института археологии АН в должности лаборанта. Участвовал в раскопках посада на Варяжской улице в с. Старой Ладоге и Любшанского городища (ныне Волховский р-н).

Окунев Николай Львович

Российский искусствовед, историк искусства и архитектуры. Родился в г. Санкт-Петербурге. Специалист в области славянского и византийского искусства. Научный секретарь Русского археологического института в Константинополе (1913–1914). Приват-доцент Петроградского университета (1916–1917). Преподаватель и профессор теории и истории искусства Новороссийского университета в Одессе (1917–1919). С 1929 – член, с 1936 – действительный член Славянского института в Праге. Основатель Архива и галереи славянского искусства при Славянском институте.

В 1909-1910 гг. принял участие в научной экспедиции, обследовавшей архитектурные памятники Новгородской губернии (в т. ч. территории современного Волховского р-на – в частности, Старой Ладоги и дер. Гостинополье).

Окунев Николай Львович

Российский искусствовед, историк искусства и архитектуры. Родился в г. Санкт-Петербурге. Специалист в области славянского и византийского искусства. Научный секретарь Русского археологического института в Константинополе (1913–1914). Приват-доцент Петроградского университета (1916–1917). Преподаватель и профессор теории и истории искусства Новороссийского университета в Одессе (1917–1919). С 1929 – член, с 1936 – действительный член Славянского института в Праге. Основатель Архива и галереи славянского искусства при Славянском институте.

В 1909-1910 гг. принял участие в научной экспедиции, обследовавшей архитектурные памятники Новгородской губернии (в т. ч. территории современного Волховского р-на – в частности, Старой Ладоги и дер. Гостинополье).

Орлов Сергей Николаевич

Советский ученый, историк, археолог. Родился в дер. Исаково (ныне Тихвинский р-н).Во время обучения в Ленинградском Государственном университете стал постоянным участником археологических раскопок под руководством профессора В. И. Равдоникаса в Старой Ладоге (ныне Волховский р-н). Ежегодно самостоятельно проводил обследования низовьев реки Волхов. Студенческая работа Сергея Николаевича «Древнейшие погребальные памятники Старой Ладоги» получила 3-ю премию на конкурсе среди лучших студенческих работ в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). В июле 1941 г. вступил в народное ополчение Ленинграда. В октябре 1941 года в боях под Гатчиной попал в окружение и был пленен. После возвращения в Ленинград в 1946 г. направлен заведующим музейной базой ЛГУ в Старой Ладоге, где работал до 1954 года. В 1954–1956 гг. - начальник сектора охраны памятников областного отдела по делам архитектуры при Новгородском облисполкоме. В 1956–1992 гг. - преподаватель кафедры истории Новгородского...

Орлов Сергей Николаевич

Советский ученый, историк, археолог. Родился в дер. Исаково (ныне Тихвинский р-н).Во время обучения в Ленинградском Государственном университете стал постоянным участником археологических раскопок под руководством профессора В. И. Равдоникаса в Старой Ладоге (ныне Волховский р-н). Ежегодно самостоятельно проводил обследования низовьев реки Волхов. Студенческая работа Сергея Николаевича «Древнейшие погребальные памятники Старой Ладоги» получила 3-ю премию на конкурсе среди лучших студенческих работ в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). В июле 1941 г. вступил в народное ополчение Ленинграда. В октябре 1941 года в боях под Гатчиной попал в окружение и был пленен. После возвращения в Ленинград в 1946 г. направлен заведующим музейной базой ЛГУ в Старой Ладоге, где работал до 1954 года. В 1954–1956 гг. - начальник сектора охраны памятников областного отдела по делам архитектуры при Новгородском облисполкоме. В 1956–1992 гг. - преподаватель кафедры истории Новгородского...

Покровский Владимир Александрович

Российский архитектор, градостроитель, реставратор, исследователь архитектуры, академик и действительный член Академии художеств. Ведущий мастер неорусского стиля. Родился в Москве. Им спроектированы культовые и мемориальные сооружения (храмы, колокольни, усыпальницы, надгробия), здания и сооружения культурно-просветительных учреждений (вокзалы, здания учебных заведений, театры, музеи, народные дома). Преподавал в Академии хужожеств (1912–1917), Институте гражданских инженеров (1914–1931). Архитектор высочайшего двора (с 1913).

По проекту В. А. Покровского в Шереметьевке, на территории Шлиссельбургского порохового завода (ныне пос. им. Морозова, Всеволожский р-н), был построен храм Петра и Павла (1907). Построил для действительного статского советника В. А. Ранненкампфа дачу в русском стиле, в имении Самарка (ныне пос. им. Свердлова, Всеволожский р-н).

В 1915 г. выполнил проект Рюриковского народного дома в Старой Ладоге (Волховский р-н). Также проектировал сооружения Волховской ГЭС...

Покровский Владимир Александрович

Российский архитектор, градостроитель, реставратор, исследователь архитектуры, академик и действительный член Академии художеств. Ведущий мастер неорусского стиля. Родился в Москве. Им спроектированы культовые и мемориальные сооружения (храмы, колокольни, усыпальницы, надгробия), здания и сооружения культурно-просветительных учреждений (вокзалы, здания учебных заведений, театры, музеи, народные дома). Преподавал в Академии хужожеств (1912–1917), Институте гражданских инженеров (1914–1931). Архитектор высочайшего двора (с 1913).

По проекту В. А. Покровского в Шереметьевке, на территории Шлиссельбургского порохового завода (ныне пос. им. Морозова, Всеволожский р-н), был построен храм Петра и Павла (1907). Построил для действительного статского советника В. А. Ранненкампфа дачу в русском стиле, в имении Самарка (ныне пос. им. Свердлова, Всеволожский р-н).

В 1915 г. выполнил проект Рюриковского народного дома в Старой Ладоге (Волховский р-н). Также проектировал сооружения Волховской ГЭС...

Полевой Николай Алексеевич

Русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик. Родился в Иркутске. Дебютировал в печати в журнале «Русский вестник» (1817). В Москве издавал литературный и научный журнал «Московский телеграф» (1825–1834). В 1835–1844 гг. издавал иллюстрированный ежегодник «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей». Участвовал в «Северной пчеле», в 1837–1838гг.

заведовал литературным отделом газеты. В 1838–1840гг. был редактором «Сына отечества». В 1841 г. вместе с Н. И. Гречем начал издавать журнал «Русский вестник», был его редактором (1842–1844).

Заинтересовавшись личностью и взглядами археолога А. Чарноцкого, который собирал сведения о «жальниках» (могильниках) и «волотовках» Новгородской земли, «сопках» Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, Н. А. Полевой ста...

Полевой Николай Алексеевич

Русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик. Родился в Иркутске. Дебютировал в печати в журнале «Русский вестник» (1817). В Москве издавал литературный и научный журнал «Московский телеграф» (1825–1834). В 1835–1844 гг. издавал иллюстрированный ежегодник «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей». Участвовал в «Северной пчеле», в 1837–1838гг.

заведовал литературным отделом газеты. В 1838–1840гг. был редактором «Сына отечества». В 1841 г. вместе с Н. И. Гречем начал издавать журнал «Русский вестник», был его редактором (1842–1844).

Заинтересовавшись личностью и взглядами археолога А. Чарноцкого, который собирал сведения о «жальниках» (могильниках) и «волотовках» Новгородской земли, «сопках» Ладоги и первый сделал попытку выяснения значения древнеславянских городищ, Н. А. Полевой ста...

Попов Андрей Андреевич

Русский художник, живописец-жанрист. Родился в Туле. С 1846–1857 гг. учился в Академии художеств. Пользовался поддержкой Общества поощрения художников, принимал участие в академических выставках. За время учебы неоднократно награждался медалями за картины: «Народная сценка на ярмарке в Старой Ладоге» (1853), «Школьный учитель», «Крестьянская семья на пашне» (1854) «Демьянова уха». За картину «Склад чая на Нижегородской ярмарке» (1860) получил звание «классного художника I степени», большую золотую медаль и право пенсионерской поездки за границу. Со второй половины 1870-х гг. перестал участвовать в выставках и заниматься живописью вследствие болезни.

Гостил в усадьбе Успенское (Старая Ладога, Волховский р-н) у А. Р. Томилова, где написал картину «Березовая аллея в Успенском» (1852).

Попов Андрей Андреевич

Русский художник, живописец-жанрист. Родился в Туле. С 1846–1857 гг. учился в Академии художеств. Пользовался поддержкой Общества поощрения художников, принимал участие в академических выставках. За время учебы неоднократно награждался медалями за картины: «Народная сценка на ярмарке в Старой Ладоге» (1853), «Школьный учитель», «Крестьянская семья на пашне» (1854) «Демьянова уха». За картину «Склад чая на Нижегородской ярмарке» (1860) получил звание «классного художника I степени», большую золотую медаль и право пенсионерской поездки за границу. Со второй половины 1870-х гг. перестал участвовать в выставках и заниматься живописью вследствие болезни.

Гостил в усадьбе Успенское (Старая Ладога, Волховский р-н) у А. Р. Томилова, где написал картину «Березовая аллея в Успенском» (1852).

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Романов Константин Константинович

Русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель. Окончил архитектурное отделение Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1909). В 1911 г. причислен к Русскому музею Императора Александра III–го по Этнографическому отделению. Хранитель отдела Этнографии с 1911 г. по 1921 г. С 1912 г. по 1918 г. состоял Управляющим делами Комитета попечительства о русской иконописи и провел преобразование его в Комитет древнерусской живописи. С 1915 г. – член Псковского археологического общества. В ноябре 1917 г. избран директором Училища технического рисования барона Штиглица (вышел в отставку в октябре 1918 г.) С 1918 г. член Всероссийского Комитета по делам музеев и охране памятников.

В мае 1916 г. посетил Старую Ладогу (Волховский р-н) и Георгиевскую церковь. Дал заключение о разрушении. Проводил исследования и раскопки в Тихвине, Успенский монастырь (1904, 1907 гг.)

Романов Константин Константинович

Русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель. Окончил архитектурное отделение Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1909). В 1911 г. причислен к Русскому музею Императора Александра III–го по Этнографическому отделению. Хранитель отдела Этнографии с 1911 г. по 1921 г. С 1912 г. по 1918 г. состоял Управляющим делами Комитета попечительства о русской иконописи и провел преобразование его в Комитет древнерусской живописи. С 1915 г. – член Псковского археологического общества. В ноябре 1917 г. избран директором Училища технического рисования барона Штиглица (вышел в отставку в октябре 1918 г.) С 1918 г. член Всероссийского Комитета по делам музеев и охране памятников.

В мае 1916 г. посетил Старую Ладогу (Волховский р-н) и Георгиевскую церковь. Дал заключение о разрушении. Проводил исследования и раскопки в Тихвине, Успенский монастырь (1904, 1907 гг.)

Ротач Александр Лукич

Художник, архитектор-реставратор, член Союза архитекторов СССР. Родился в Ялте (Крым). Занимал должность начальника дорожно-строительного отдела Петроградского уезда, где занимался ремонтом и перестройкой зданий, мостов и дорог. В 1920-е гг. выполнял проекты различных зданий, эскизы для шалаша Ленина в Разливе, стал первым прорабом строительства памятника. В 1928 г. был осужден. Вернувшись в Ленинград в 1930-е гг., занимался проектированием, исследованиями и научной работой, связанной с реставрацией, охраной памятников архитектуры и историей Ленинграда, был популярным художником. С началом Великой Отечественной войны, занимался укрытием и маскировкой памятников, оборудованием бомбоубежищ. В феврале 1942 г. был эвакуирован в среднюю Азию. В послевоенное время руководил реставрацией и восстановлением ценнейших памятников архитектуры: Крымских дворцов, Эрмитажа, Исаакиевского собора, Новгородского Кремля, здания Центрального исторического архива, Музея связи и др. Был занят на консерваци...

Ротач Александр Лукич

Художник, архитектор-реставратор, член Союза архитекторов СССР. Родился в Ялте (Крым). Занимал должность начальника дорожно-строительного отдела Петроградского уезда, где занимался ремонтом и перестройкой зданий, мостов и дорог. В 1920-е гг. выполнял проекты различных зданий, эскизы для шалаша Ленина в Разливе, стал первым прорабом строительства памятника. В 1928 г. был осужден. Вернувшись в Ленинград в 1930-е гг., занимался проектированием, исследованиями и научной работой, связанной с реставрацией, охраной памятников архитектуры и историей Ленинграда, был популярным художником. С началом Великой Отечественной войны, занимался укрытием и маскировкой памятников, оборудованием бомбоубежищ. В феврале 1942 г. был эвакуирован в среднюю Азию. В послевоенное время руководил реставрацией и восстановлением ценнейших памятников архитектуры: Крымских дворцов, Эрмитажа, Исаакиевского собора, Новгородского Кремля, здания Центрального исторического архива, Музея связи и др. Был занят на консерваци...

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Самохвалов Александр Николаевич

Крупнейший советский художник, живописец, график, прикладник, монументалист, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Родился в г. Бежецк Тверской области. Особенно удавались Самохвалову образы «героинь труда и спорта». Самая знаменитая картина – «Девушка в футболке» (1932 г.), которая была удостоена золотой медали на Международной выставке в Париже.

Участвовал в работах по реставрации Георгиевского собора в Старой Ладоге (1926; Волховский р-н), где он открыл для себя древнерусскую фресковую живопись.

Летом 1928 проводил время в Сиверской (Гатчинский р-н), много работая над рисунками к книжным иллюстрациям, о чем позднее рассказал в своей книге воспоминаний «Мой творческий путь».

Один из авторов картины «Товарищ А. А. Жданов среди колхозников-передовиков сельского хозяйства Ленинградской области».

Самохвалов Александр Николаевич

Крупнейший советский художник, живописец, график, прикладник, монументалист, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Родился в г. Бежецк Тверской области. Особенно удавались Самохвалову образы «героинь труда и спорта». Самая знаменитая картина – «Девушка в футболке» (1932 г.), которая была удостоена золотой медали на Международной выставке в Париже.

Участвовал в работах по реставрации Георгиевского собора в Старой Ладоге (1926; Волховский р-н), где он открыл для себя древнерусскую фресковую живопись.

Летом 1928 проводил время в Сиверской (Гатчинский р-н), много работая над рисунками к книжным иллюстрациям, о чем позднее рассказал в своей книге воспоминаний «Мой творческий путь».

Один из авторов картины «Товарищ А. А. Жданов среди колхозников-передовиков сельского хозяйства Ленинградской области».

Старовойтова Галина Васильевна

Российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитник. Родилась в Челябинске. Народный депутат СССР (1989–1991), народный депутат России (1990–1993), депутат Государственной думы России (1993–1998). Убита в Санкт–Петербурге.

В апреле 1997 г. в качестве депутата Государственной Думы, приняла участие в выездных парламентских слушаниях, проводившихся в г. Старая Ладога (Волховский р–н) и в г. Волхове, посвященных культурному наследию Старой Ладоги. Часть зарплаты переводила студентам-археологам, участникам раскопок в Старой Ладоге.

Старовойтова Галина Васильевна

Российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитник. Родилась в Челябинске. Народный депутат СССР (1989–1991), народный депутат России (1990–1993), депутат Государственной думы России (1993–1998). Убита в Санкт–Петербурге.

В апреле 1997 г. в качестве депутата Государственной Думы, приняла участие в выездных парламентских слушаниях, проводившихся в г. Старая Ладога (Волховский р–н) и в г. Волхове, посвященных культурному наследию Старой Ладоги. Часть зарплаты переводила студентам-археологам, участникам раскопок в Старой Ладоге.