Заболотский Петр Ефимович

Живописец. Родился в Тихвине. Начальное образование получил в Тихвинской гимназии, благодаря рекомендации А. Р. Томилова поступил в Академию художеств, где обучался в 1826-1832 гг. В период учебы Заболотский неоднократно выполнял заказы различных лиц по написанию портретов. В 1827 г. он выполнил портрет капитана Светловского Александра Васильевича, владельца имения Поречье Тихвинского района. В 1836-1837 гг. Заболотский обучал рисованию М. Ю. Лермонтова. В 1842—1848 гг. преподавал в Рисовальной школе общества поощрения художеств.

Лето проводил в Тихвине, где сохранился дом (на углу ул. Труда и ул. Связи).

Неоднократно бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (Волховский р-н), писал интерьеры дома «В имении А. Р. Томилова», (1822 г)., «Гостиная комната А. Р. Томилова», (1833 г), «Интерьер» («Внутренность комнаты любителя художеств А. Р. Томилова и его семейства» (1833 г.), этюд «Дождинки» или «После жатвы», «Портрет девочки с виноградом». В картине «Праздник урожая» в Успенском Забо...

Заболотский Петр Ефимович

Живописец. Родился в Тихвине. Начальное образование получил в Тихвинской гимназии, благодаря рекомендации А. Р. Томилова поступил в Академию художеств, где обучался в 1826-1832 гг. В период учебы Заболотский неоднократно выполнял заказы различных лиц по написанию портретов. В 1827 г. он выполнил портрет капитана Светловского Александра Васильевича, владельца имения Поречье Тихвинского района. В 1836-1837 гг. Заболотский обучал рисованию М. Ю. Лермонтова. В 1842—1848 гг. преподавал в Рисовальной школе общества поощрения художеств.

Лето проводил в Тихвине, где сохранился дом (на углу ул. Труда и ул. Связи).

Неоднократно бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (Волховский р-н), писал интерьеры дома «В имении А. Р. Томилова», (1822 г)., «Гостиная комната А. Р. Томилова», (1833 г), «Интерьер» («Внутренность комнаты любителя художеств А. Р. Томилова и его семейства» (1833 г.), этюд «Дождинки» или «После жатвы», «Портрет девочки с виноградом». В картине «Праздник урожая» в Успенском Забо...

Иванов Иван Андреевич

Художник. Служил в Почтовом ведомстве и страстно любил живопись. Его художественные опыты принесли ему известность. Писал художник пейзажи и картины на бытовые темы, которые пользовались большим спросом. Свои основные работы художник выполнил в 1840-е годы. Он имел покровителей среди известных российских художественных меценатов. В имении одного из них - А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (Старая Ладога, Волховский р-н) – он неоднократно бывал. В своих картинах изображал Старую Ладогу.

Иванов Иван Андреевич

Художник. Служил в Почтовом ведомстве и страстно любил живопись. Его художественные опыты принесли ему известность. Писал художник пейзажи и картины на бытовые темы, которые пользовались большим спросом. Свои основные работы художник выполнил в 1840-е годы. Он имел покровителей среди известных российских художественных меценатов. В имении одного из них - А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (Старая Ладога, Волховский р-н) – он неоднократно бывал. В своих картинах изображал Старую Ладогу.

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

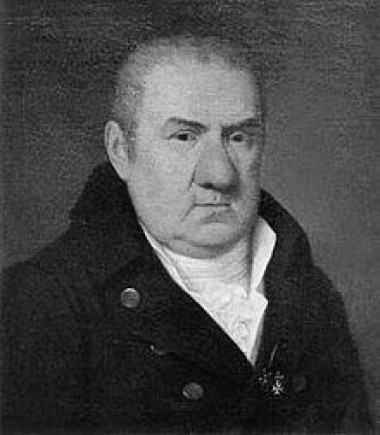

Кваренги Джакомо

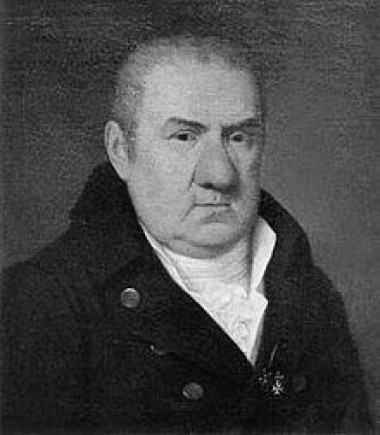

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кипренский Орест Адамович

Русский художник, график и живописец, мастер портрета. Родился на мызе Нежинской, в усадьбе Нежновке (ныне дер. Нежново, в 15 км. от Копорья). Крестили Кипренского в Копорской церкви, а в 7 лет увезли в Санкт-Петербург. Учился в петербургской Академии художеств (1788-1803 гг.). В 1805 г. О. А. Кипренскому присудили золотую медаль за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле».

В один из отпусков в 1808 г. провел на малой родине, рисовал, в т. ч. графа Альбрехта, сидящего на камне в имении Котлы (Кингисеппский р-н). В Нежново Кипренский написал портреты своего приемного отца, крепостного дворецкого А. Швальбе, владельца дер. Нежново Г. И. Жукова.

Часто бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н) и делал зарисовки. Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Крыловым и Анной Фурман. К «приютинским» работам, возможно, относится и живописный портрет Гнедича.

В Старой Ладоге (Волховский р-н), в имении А. Р. Томилова «Успенском» написал его портрет в 1808 г., и пор...

Кипренский Орест Адамович

Русский художник, график и живописец, мастер портрета. Родился на мызе Нежинской, в усадьбе Нежновке (ныне дер. Нежново, в 15 км. от Копорья). Крестили Кипренского в Копорской церкви, а в 7 лет увезли в Санкт-Петербург. Учился в петербургской Академии художеств (1788-1803 гг.). В 1805 г. О. А. Кипренскому присудили золотую медаль за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле».

В один из отпусков в 1808 г. провел на малой родине, рисовал, в т. ч. графа Альбрехта, сидящего на камне в имении Котлы (Кингисеппский р-н). В Нежново Кипренский написал портреты своего приемного отца, крепостного дворецкого А. Швальбе, владельца дер. Нежново Г. И. Жукова.

Часто бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н) и делал зарисовки. Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Крыловым и Анной Фурман. К «приютинским» работам, возможно, относится и живописный портрет Гнедича.

В Старой Ладоге (Волховский р-н), в имении А. Р. Томилова «Успенском» написал его портрет в 1808 г., и пор...

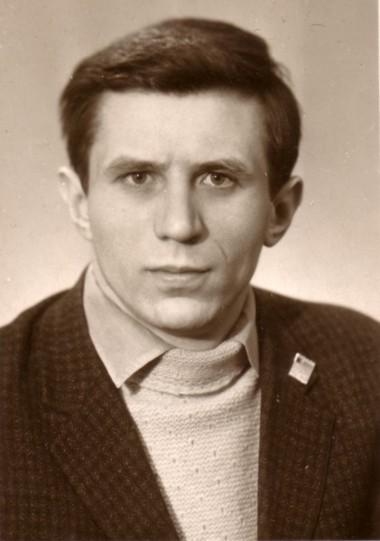

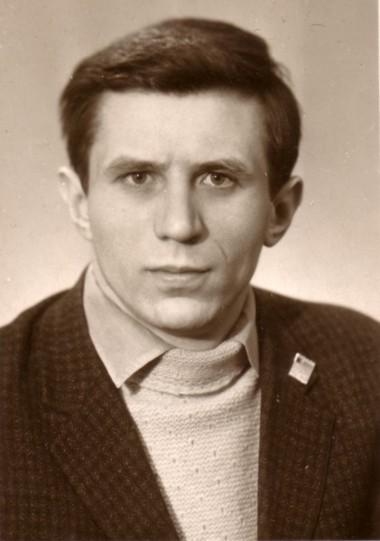

Крупейченко Иван Павлович

Тихвинский краевед, педагог, археолог, основатель городского историко-краеведческого музея. Почетный гражданин Тихвина и Тихвинского района. Родился в дер. Топки (Кемеровская обл.). После окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена был направлен завучем в Андреевскую сельскую школу Тихвинского района, а в 1947 г. был переведен в Тихвин, где много лет проработал учителем истории средней школы № 1. Здесь им был создан музей.

В 1957–1959 гг. по его инициативе учащиеся школы № 1 принимали участие в археологических раскопках в Старой Ладоге. В 1960–1980 гг. руководил археологическими исследованиями школьников на территории Тихвинского района. Исследовал более 40 курганов, большое количество могильников Приладожской курганной культуры X–XII вв., расположенных в районах деревень Горелуха, Шомушка, Шугозеро (Тихвинский р-н) и др., а также ряд курганов на р. Карасенка в Бокситогорске. Отчеты об экспедициях И. Крупейченко отправлял в институт археологии АН СССР.

Труда...

Крупейченко Иван Павлович

Тихвинский краевед, педагог, археолог, основатель городского историко-краеведческого музея. Почетный гражданин Тихвина и Тихвинского района. Родился в дер. Топки (Кемеровская обл.). После окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена был направлен завучем в Андреевскую сельскую школу Тихвинского района, а в 1947 г. был переведен в Тихвин, где много лет проработал учителем истории средней школы № 1. Здесь им был создан музей.

В 1957–1959 гг. по его инициативе учащиеся школы № 1 принимали участие в археологических раскопках в Старой Ладоге. В 1960–1980 гг. руководил археологическими исследованиями школьников на территории Тихвинского района. Исследовал более 40 курганов, большое количество могильников Приладожской курганной культуры X–XII вв., расположенных в районах деревень Горелуха, Шомушка, Шугозеро (Тихвинский р-н) и др., а также ряд курганов на р. Карасенка в Бокситогорске. Отчеты об экспедициях И. Крупейченко отправлял в институт археологии АН СССР.

Труда...

Лебедев Глеб Сергеевич

Российский археолог, историк, специалист по варяжским древностям. С 1969 г. работал на кафедре археологии ЛГУ (профессор с 1990). Один из организаторов и руководителей Ленинградского отделения общества "Мемориал" (1988–1991) и Ленинградского Народного фронта (1989–1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета, председатель постоянной комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, член Президиума Ленсовета (1990–1991). Автор фундаментальных работ по истории Древней Руси, истории отечественной археологии. Создал новую историческую концепцию «Балтийской цивилизации эпохи викингов». Его размышления над теоретическими проблемами археологии и ее перспективами вылились в капитальный труд «История отечественной археологии» (1992), ставший основным учебником в университетах России.

Описал и изучил многие археологические памятники на территории Ленобласти, в т. ч. древнее поселение в Городце Лужского района, урочище Плакун на правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги (Волховский...

Лебедев Глеб Сергеевич

Российский археолог, историк, специалист по варяжским древностям. С 1969 г. работал на кафедре археологии ЛГУ (профессор с 1990). Один из организаторов и руководителей Ленинградского отделения общества "Мемориал" (1988–1991) и Ленинградского Народного фронта (1989–1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета, председатель постоянной комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, член Президиума Ленсовета (1990–1991). Автор фундаментальных работ по истории Древней Руси, истории отечественной археологии. Создал новую историческую концепцию «Балтийской цивилизации эпохи викингов». Его размышления над теоретическими проблемами археологии и ее перспективами вылились в капитальный труд «История отечественной археологии» (1992), ставший основным учебником в университетах России.

Описал и изучил многие археологические памятники на территории Ленобласти, в т. ч. древнее поселение в Городце Лужского района, урочище Плакун на правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги (Волховский...

Лебедев Михаил Иванович

Русский художник, один из лучших пейзажистов первой половины XIX в. Родился в г. Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Учился в Императорской Академии художеств. (1829–1833).

Летом 1833 г. гостил у инспектора классов Академии художеств А. И. Крутова в усадьбе Васильково (ныне Кировский р-н), где художник написал несколько небольших картин, этюдов, рисунков: «Васильково», «На опушке леса», «На водопой», «В ветреную погоду», «Лесной пейзаж с речкою». Среди них была и картина, за которую художник получил большую золотую медаль «Вид в окрестностях Ладожского озера».

В 1834 г. был отправлен пенсионером в Италию. Плодом этих трудов было несколько десятков картин, поставивших его имя в ряду лучших пейзажистов того времени.

Бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (ныне Волховский р-н).

Лебедев Михаил Иванович

Русский художник, один из лучших пейзажистов первой половины XIX в. Родился в г. Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Учился в Императорской Академии художеств. (1829–1833).

Летом 1833 г. гостил у инспектора классов Академии художеств А. И. Крутова в усадьбе Васильково (ныне Кировский р-н), где художник написал несколько небольших картин, этюдов, рисунков: «Васильково», «На опушке леса», «На водопой», «В ветреную погоду», «Лесной пейзаж с речкою». Среди них была и картина, за которую художник получил большую золотую медаль «Вид в окрестностях Ладожского озера».

В 1834 г. был отправлен пенсионером в Италию. Плодом этих трудов было несколько десятков картин, поставивших его имя в ряду лучших пейзажистов того времени.

Бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (ныне Волховский р-н).

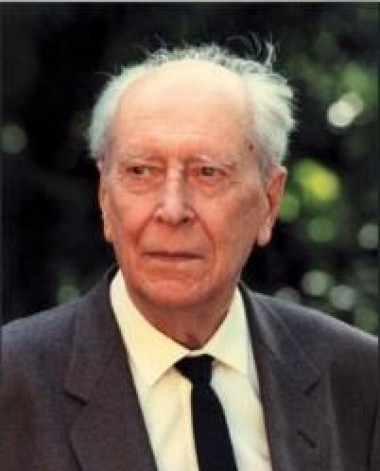

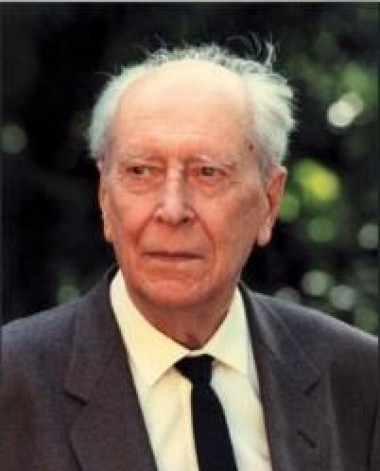

Лихачев Дмитрий Сергеевич

Филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР, Герой Социалистического труда (1986).Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры.Напротяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Принимал непосредственное участие в сохранении и реставрации различных культурных объектов Санкт-Петербурга и пригородов. Родился в Санкт-Петербурге.

Лихачев Д. С. с семьей в летние месяцы неоднократно отдыхал на территории Гатчинского района : Тайцы, дер. Новосиверская, Старосиверская, пос. Новое Дружноселье, бывал в Токсово.

В 1928–1932 гг. Д. С. Лихачев был репрессирован. Зимой 1931–1932 гг. его направили на железнодорожную станцию Званка (ныне ст. Волховстрой-1) в качестве диспетчера Белбалтлага. На Званке жил недалеко от Волхова. Весной 1932 г. Д. С. Лихачева перевели на железнодорожную станцию в Тихвин, откуда летом того же года ездил в Старую Ладогу посмотреть церкви XII в. и креп...

Лихачев Дмитрий Сергеевич

Филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР, Герой Социалистического труда (1986).Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры.Напротяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Принимал непосредственное участие в сохранении и реставрации различных культурных объектов Санкт-Петербурга и пригородов. Родился в Санкт-Петербурге.

Лихачев Д. С. с семьей в летние месяцы неоднократно отдыхал на территории Гатчинского района : Тайцы, дер. Новосиверская, Старосиверская, пос. Новое Дружноселье, бывал в Токсово.

В 1928–1932 гг. Д. С. Лихачев был репрессирован. Зимой 1931–1932 гг. его направили на железнодорожную станцию Званка (ныне ст. Волховстрой-1) в качестве диспетчера Белбалтлага. На Званке жил недалеко от Волхова. Весной 1932 г. Д. С. Лихачева перевели на железнодорожную станцию в Тихвин, откуда летом того же года ездил в Старую Ладогу посмотреть церкви XII в. и креп...

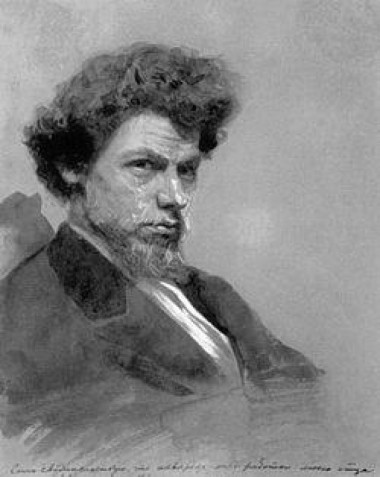

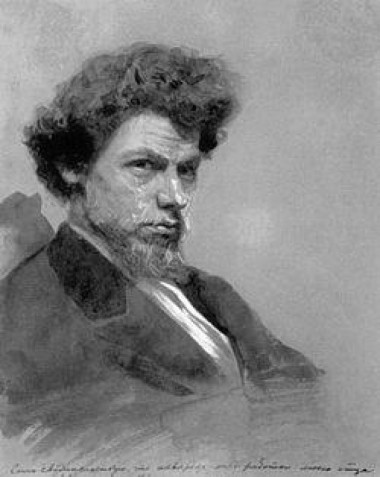

Максимов Василий Максимович

Русский художник, мастер жанровой живописи, академик Императорской Академии художеств (с 1878). Родился в дер. Лопино (Волховский р-н). В 1853–1855 гг. учился в школе при Никольском монастыре в Старой Ладоге, затем обучался иконописному делу в частных мастерских Петербурга (1856–1862). В 1863–1866 гг. – в Императорской Академии художеств. Академик живописи (с 1878). Член Артели художников П. А. Крестоносцева (1864–1865), член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1872). Участник выставок.

Главной темой творчества художника стала жизнь русской деревни. В 1866 г. вернулся в родную деревню, где принялся за свою первую крупную картину на крестьянскую тему «Бабушкины сказки». В 1868 г. переехал в соседнюю дер. Чернавино. С 1888 г. жил в имении родителей жены – Любше, на берегу Волхова. В Лопино, Чернавино и Любше Максимов создал свои лучшие картины: «Больное дитя», (1864), «Семейный раздел» (1876), «Больной муж» (1881), «Слепой хозяин» (1884), «Все в прошлом» (1889), «У сво...

Максимов Василий Максимович

Русский художник, мастер жанровой живописи, академик Императорской Академии художеств (с 1878). Родился в дер. Лопино (Волховский р-н). В 1853–1855 гг. учился в школе при Никольском монастыре в Старой Ладоге, затем обучался иконописному делу в частных мастерских Петербурга (1856–1862). В 1863–1866 гг. – в Императорской Академии художеств. Академик живописи (с 1878). Член Артели художников П. А. Крестоносцева (1864–1865), член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1872). Участник выставок.

Главной темой творчества художника стала жизнь русской деревни. В 1866 г. вернулся в родную деревню, где принялся за свою первую крупную картину на крестьянскую тему «Бабушкины сказки». В 1868 г. переехал в соседнюю дер. Чернавино. С 1888 г. жил в имении родителей жены – Любше, на берегу Волхова. В Лопино, Чернавино и Любше Максимов создал свои лучшие картины: «Больное дитя», (1864), «Семейный раздел» (1876), «Больной муж» (1881), «Слепой хозяин» (1884), «Все в прошлом» (1889), «У сво...

Мария Александровна

Императрица, жена Александра II с 1841 г. Родилась в Дармштадте (Германия).

Мария Александровна вместе с мужем имела собственные покои в Гатчинском дворце.

В 1858 г. вместе с мужем и детьми Мария Александровна посетила в Лодейное Поле и Александро-Свирский монастырь (Лодейнопольский р-н). Бывала в Пустыньке (Тосненский р-н) вместе с мужем, где тот охотился. Посещали Лугу, проезжала в Крым через ст. Саблино (Тосненский р-н). Являлась жертвователем Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Мария Александровна

Императрица, жена Александра II с 1841 г. Родилась в Дармштадте (Германия).

Мария Александровна вместе с мужем имела собственные покои в Гатчинском дворце.

В 1858 г. вместе с мужем и детьми Мария Александровна посетила в Лодейное Поле и Александро-Свирский монастырь (Лодейнопольский р-н). Бывала в Пустыньке (Тосненский р-н) вместе с мужем, где тот охотился. Посещали Лугу, проезжала в Крым через ст. Саблино (Тосненский р-н). Являлась жертвователем Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Мельгунов Андрей Петрович

Полковник, предводитель дворян Олонецкой губернии.

В 1762 г. после смерти матери унаследовал ладожское имение (Волховский р–н). Вместе с женой устроил усадьбу на берегу р. Волхов, на месте дер. Чертовой, а крестьян перевели в Мякинину и Ахматову Гору (Волховский р-н). Свою усадьбу Мельгуновы назвали с. Успенское (Волховский р-н) из-за близости Успенского женского монастыря. На берегу р. Ладожки Мельгуновы поставили пильную мельницу и сдавали ее в аренду. В 1780 г. баллотировался по дворянским выборам Новоладожского уезда (ныне Волховский р-н).

Похоронен в Староладожском Успенском женском монастыре (Волховский р-н).

Мельгунов Андрей Петрович

Полковник, предводитель дворян Олонецкой губернии.

В 1762 г. после смерти матери унаследовал ладожское имение (Волховский р–н). Вместе с женой устроил усадьбу на берегу р. Волхов, на месте дер. Чертовой, а крестьян перевели в Мякинину и Ахматову Гору (Волховский р-н). Свою усадьбу Мельгуновы назвали с. Успенское (Волховский р-н) из-за близости Успенского женского монастыря. На берегу р. Ладожки Мельгуновы поставили пильную мельницу и сдавали ее в аренду. В 1780 г. баллотировался по дворянским выборам Новоладожского уезда (ныне Волховский р-н).

Похоронен в Староладожском Успенском женском монастыре (Волховский р-н).

Мельгунов Петр Наумович

Российский государственный деятель, действительный статский советник. Предки его вышли из Польши. Участник Северной войны (1700-1721). Награжден серебряной медалью «За Полтавскую баталию». С 1728 первый пристав (начальник караула) при ссыльном князе А. Д. Меншикове. В 1735-1737 занимал пост президента камер-коллегии. В 1741-1751 - вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он управлял также и Кронштадтом, Шлиссельбургом, Ямбургским и Копорским уездами. Круг его деятельности был очень широк.

Участвовал во взятии Выборга (1710).

С 1715 г. владел землями на территории современного с. Старая Ладога (Волховский р-н).

Мельгунов Петр Наумович

Российский государственный деятель, действительный статский советник. Предки его вышли из Польши. Участник Северной войны (1700-1721). Награжден серебряной медалью «За Полтавскую баталию». С 1728 первый пристав (начальник караула) при ссыльном князе А. Д. Меншикове. В 1735-1737 занимал пост президента камер-коллегии. В 1741-1751 - вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он управлял также и Кронштадтом, Шлиссельбургом, Ямбургским и Копорским уездами. Круг его деятельности был очень широк.

Участвовал во взятии Выборга (1710).

С 1715 г. владел землями на территории современного с. Старая Ладога (Волховский р-н).

Моллер Антон Васильевич

Вице-адмирал, морской министр России. Участник Отечественной войны 1812 г. Родился на острове Эзель (ныне Сааремаа, Эстония.) В дер. Запорожье Новоладожского уезда (Волховский р-н) 1518 десятинами земли владела его жена Екатерина Александровна фон Моллер. Рядом с этой деревней на Никольском погосте, похоронены многие представители рода фон Моллер.

Антон Васильевич часто гостил в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н).

Моллер Антон Васильевич

Вице-адмирал, морской министр России. Участник Отечественной войны 1812 г. Родился на острове Эзель (ныне Сааремаа, Эстония.) В дер. Запорожье Новоладожского уезда (Волховский р-н) 1518 десятинами земли владела его жена Екатерина Александровна фон Моллер. Рядом с этой деревней на Никольском погосте, похоронены многие представители рода фон Моллер.

Антон Васильевич часто гостил в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н).

Моллер фон Федор Антонович

Художник, портретист и офицер. Родился в Кронштадте. Ученик К. П. Брюллова. Служа офицером, посещал классы Академии Художеств. Впервые Ф. А. Моллер выступил перед публикой на академической выставке 1832 г. Первая его большая картина: «Битва при Остроленке» (1832). В 1837 г. за картину, изображавшую семейство его отца, он был награжден большой золотой медалью. Звание академика Ф. А. Моллер получил за написанную в 1840 г. в Риме картину «Поцелуй» (эта картина упоминается даже в романе Тургенева «Новь»). Автор классического портрета Н. В. Гоголя.

Часто гостил А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Работами Ф. А. Моллера пополнилось томиловское собрание. В 1850-е гг. Ф. А. Моллер приобрел небольшое имение в Солецкой волости Новладожского уезда (ныне Киришский р-н).

Моллер фон Федор Антонович

Художник, портретист и офицер. Родился в Кронштадте. Ученик К. П. Брюллова. Служа офицером, посещал классы Академии Художеств. Впервые Ф. А. Моллер выступил перед публикой на академической выставке 1832 г. Первая его большая картина: «Битва при Остроленке» (1832). В 1837 г. за картину, изображавшую семейство его отца, он был награжден большой золотой медалью. Звание академика Ф. А. Моллер получил за написанную в 1840 г. в Риме картину «Поцелуй» (эта картина упоминается даже в романе Тургенева «Новь»). Автор классического портрета Н. В. Гоголя.

Часто гостил А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Работами Ф. А. Моллера пополнилось томиловское собрание. В 1850-е гг. Ф. А. Моллер приобрел небольшое имение в Солецкой волости Новладожского уезда (ныне Киришский р-н).

Наримунт

Князь полоцкий, позже пинский, второй сын великого князя литовского Гедимина. В 1333 г. уже крещенный под именем Глеб получил в управление Ладогу (с. Старая Ладога, Волховский р-н), Орешек (г. Шлиссельбург, Кировский р-н), Корелу (Приозерск) и половину Копорья (Ломоносовский р-н). Около 1335 г. Наримунт покинул Новгород. В 1338 г. он не только не явился на призыв новгородцев защитить их от шведов, но и отозвал из Орешка сына Александра, что, очевидно, вызвало сильное недовольство новгородцев. Тем не менее, наместники Наримунта оставались в Орешке до 1348 г. Позже княжил в Пинске в Великом Княжестве Литовском.

Наримунт

Князь полоцкий, позже пинский, второй сын великого князя литовского Гедимина. В 1333 г. уже крещенный под именем Глеб получил в управление Ладогу (с. Старая Ладога, Волховский р-н), Орешек (г. Шлиссельбург, Кировский р-н), Корелу (Приозерск) и половину Копорья (Ломоносовский р-н). Около 1335 г. Наримунт покинул Новгород. В 1338 г. он не только не явился на призыв новгородцев защитить их от шведов, но и отозвал из Орешка сына Александра, что, очевидно, вызвало сильное недовольство новгородцев. Тем не менее, наместники Наримунта оставались в Орешке до 1348 г. Позже княжил в Пинске в Великом Княжестве Литовском.

Заболотский Петр Ефимович

Живописец. Родился в Тихвине. Начальное образование получил в Тихвинской гимназии, благодаря рекомендации А. Р. Томилова поступил в Академию художеств, где обучался в 1826-1832 гг. В период учебы Заболотский неоднократно выполнял заказы различных лиц по написанию портретов. В 1827 г. он выполнил портрет капитана Светловского Александра Васильевича, владельца имения Поречье Тихвинского района. В 1836-1837 гг. Заболотский обучал рисованию М. Ю. Лермонтова. В 1842—1848 гг. преподавал в Рисовальной школе общества поощрения художеств.

Лето проводил в Тихвине, где сохранился дом (на углу ул. Труда и ул. Связи).

Неоднократно бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (Волховский р-н), писал интерьеры дома «В имении А. Р. Томилова», (1822 г)., «Гостиная комната А. Р. Томилова», (1833 г), «Интерьер» («Внутренность комнаты любителя художеств А. Р. Томилова и его семейства» (1833 г.), этюд «Дождинки» или «После жатвы», «Портрет девочки с виноградом». В картине «Праздник урожая» в Успенском Забо...

Заболотский Петр Ефимович

Живописец. Родился в Тихвине. Начальное образование получил в Тихвинской гимназии, благодаря рекомендации А. Р. Томилова поступил в Академию художеств, где обучался в 1826-1832 гг. В период учебы Заболотский неоднократно выполнял заказы различных лиц по написанию портретов. В 1827 г. он выполнил портрет капитана Светловского Александра Васильевича, владельца имения Поречье Тихвинского района. В 1836-1837 гг. Заболотский обучал рисованию М. Ю. Лермонтова. В 1842—1848 гг. преподавал в Рисовальной школе общества поощрения художеств.

Лето проводил в Тихвине, где сохранился дом (на углу ул. Труда и ул. Связи).

Неоднократно бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (Волховский р-н), писал интерьеры дома «В имении А. Р. Томилова», (1822 г)., «Гостиная комната А. Р. Томилова», (1833 г), «Интерьер» («Внутренность комнаты любителя художеств А. Р. Томилова и его семейства» (1833 г.), этюд «Дождинки» или «После жатвы», «Портрет девочки с виноградом». В картине «Праздник урожая» в Успенском Забо...

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кваренги Джакомо

Архитектор, живописец. В России с 1780 г. Родился в Бергамо (Италия). Учился живописи и архитектуре в Риме. В 1779 г. прибыл в Санкт-Петербург и стал придворным архитектором. Автор разнообразных построек в стиле строгого классицизма: здания Академии наук (1783-1789), Ассигнационного банка (1783-190), Эрмитажного театра (1783-1787), и др.

Кваренги спроектировал для усадьбы Разумовских в Гостилицах (Ломоносовский р-н) павильоны «Геркулес» и «Чайный домик». Запечатлел в акварели облик местной церкви св. Троицы (1780-1790 гг.) и дом К. Г. Разумовского (акварель «Вид в Гостилицах»).

Писал также акварели с дворцов вРопше (Ломоносовский р-н) и Пелле (ныне г. Отрадное, Кировский р-н).

В 1783-1785 гг. проектировал церковь Вознесения Господня в дер. Федоровское (Тосненский р-н.).

В 1790 - е гг. Кваренги входил в компетентную комиссию по переустройству Гатчинского дворца, вместе с архитекторами И. Старовым, Е. Соколовым, под руководством архитектора В. Бренна.

Кваренги переделал чертежи фаса...

Кипренский Орест Адамович

Русский художник, график и живописец, мастер портрета. Родился на мызе Нежинской, в усадьбе Нежновке (ныне дер. Нежново, в 15 км. от Копорья). Крестили Кипренского в Копорской церкви, а в 7 лет увезли в Санкт-Петербург. Учился в петербургской Академии художеств (1788-1803 гг.). В 1805 г. О. А. Кипренскому присудили золотую медаль за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле».

В один из отпусков в 1808 г. провел на малой родине, рисовал, в т. ч. графа Альбрехта, сидящего на камне в имении Котлы (Кингисеппский р-н). В Нежново Кипренский написал портреты своего приемного отца, крепостного дворецкого А. Швальбе, владельца дер. Нежново Г. И. Жукова.

Часто бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н) и делал зарисовки. Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Крыловым и Анной Фурман. К «приютинским» работам, возможно, относится и живописный портрет Гнедича.

В Старой Ладоге (Волховский р-н), в имении А. Р. Томилова «Успенском» написал его портрет в 1808 г., и пор...

Кипренский Орест Адамович

Русский художник, график и живописец, мастер портрета. Родился на мызе Нежинской, в усадьбе Нежновке (ныне дер. Нежново, в 15 км. от Копорья). Крестили Кипренского в Копорской церкви, а в 7 лет увезли в Санкт-Петербург. Учился в петербургской Академии художеств (1788-1803 гг.). В 1805 г. О. А. Кипренскому присудили золотую медаль за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле».

В один из отпусков в 1808 г. провел на малой родине, рисовал, в т. ч. графа Альбрехта, сидящего на камне в имении Котлы (Кингисеппский р-н). В Нежново Кипренский написал портреты своего приемного отца, крепостного дворецкого А. Швальбе, владельца дер. Нежново Г. И. Жукова.

Часто бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н) и делал зарисовки. Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Крыловым и Анной Фурман. К «приютинским» работам, возможно, относится и живописный портрет Гнедича.

В Старой Ладоге (Волховский р-н), в имении А. Р. Томилова «Успенском» написал его портрет в 1808 г., и пор...

Крупейченко Иван Павлович

Тихвинский краевед, педагог, археолог, основатель городского историко-краеведческого музея. Почетный гражданин Тихвина и Тихвинского района. Родился в дер. Топки (Кемеровская обл.). После окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена был направлен завучем в Андреевскую сельскую школу Тихвинского района, а в 1947 г. был переведен в Тихвин, где много лет проработал учителем истории средней школы № 1. Здесь им был создан музей.

В 1957–1959 гг. по его инициативе учащиеся школы № 1 принимали участие в археологических раскопках в Старой Ладоге. В 1960–1980 гг. руководил археологическими исследованиями школьников на территории Тихвинского района. Исследовал более 40 курганов, большое количество могильников Приладожской курганной культуры X–XII вв., расположенных в районах деревень Горелуха, Шомушка, Шугозеро (Тихвинский р-н) и др., а также ряд курганов на р. Карасенка в Бокситогорске. Отчеты об экспедициях И. Крупейченко отправлял в институт археологии АН СССР.

Труда...

Крупейченко Иван Павлович

Тихвинский краевед, педагог, археолог, основатель городского историко-краеведческого музея. Почетный гражданин Тихвина и Тихвинского района. Родился в дер. Топки (Кемеровская обл.). После окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена был направлен завучем в Андреевскую сельскую школу Тихвинского района, а в 1947 г. был переведен в Тихвин, где много лет проработал учителем истории средней школы № 1. Здесь им был создан музей.

В 1957–1959 гг. по его инициативе учащиеся школы № 1 принимали участие в археологических раскопках в Старой Ладоге. В 1960–1980 гг. руководил археологическими исследованиями школьников на территории Тихвинского района. Исследовал более 40 курганов, большое количество могильников Приладожской курганной культуры X–XII вв., расположенных в районах деревень Горелуха, Шомушка, Шугозеро (Тихвинский р-н) и др., а также ряд курганов на р. Карасенка в Бокситогорске. Отчеты об экспедициях И. Крупейченко отправлял в институт археологии АН СССР.

Труда...

Лебедев Глеб Сергеевич

Российский археолог, историк, специалист по варяжским древностям. С 1969 г. работал на кафедре археологии ЛГУ (профессор с 1990). Один из организаторов и руководителей Ленинградского отделения общества "Мемориал" (1988–1991) и Ленинградского Народного фронта (1989–1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета, председатель постоянной комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, член Президиума Ленсовета (1990–1991). Автор фундаментальных работ по истории Древней Руси, истории отечественной археологии. Создал новую историческую концепцию «Балтийской цивилизации эпохи викингов». Его размышления над теоретическими проблемами археологии и ее перспективами вылились в капитальный труд «История отечественной археологии» (1992), ставший основным учебником в университетах России.

Описал и изучил многие археологические памятники на территории Ленобласти, в т. ч. древнее поселение в Городце Лужского района, урочище Плакун на правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги (Волховский...

Лебедев Глеб Сергеевич

Российский археолог, историк, специалист по варяжским древностям. С 1969 г. работал на кафедре археологии ЛГУ (профессор с 1990). Один из организаторов и руководителей Ленинградского отделения общества "Мемориал" (1988–1991) и Ленинградского Народного фронта (1989–1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета, председатель постоянной комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, член Президиума Ленсовета (1990–1991). Автор фундаментальных работ по истории Древней Руси, истории отечественной археологии. Создал новую историческую концепцию «Балтийской цивилизации эпохи викингов». Его размышления над теоретическими проблемами археологии и ее перспективами вылились в капитальный труд «История отечественной археологии» (1992), ставший основным учебником в университетах России.

Описал и изучил многие археологические памятники на территории Ленобласти, в т. ч. древнее поселение в Городце Лужского района, урочище Плакун на правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги (Волховский...

Лебедев Михаил Иванович

Русский художник, один из лучших пейзажистов первой половины XIX в. Родился в г. Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Учился в Императорской Академии художеств. (1829–1833).

Летом 1833 г. гостил у инспектора классов Академии художеств А. И. Крутова в усадьбе Васильково (ныне Кировский р-н), где художник написал несколько небольших картин, этюдов, рисунков: «Васильково», «На опушке леса», «На водопой», «В ветреную погоду», «Лесной пейзаж с речкою». Среди них была и картина, за которую художник получил большую золотую медаль «Вид в окрестностях Ладожского озера».

В 1834 г. был отправлен пенсионером в Италию. Плодом этих трудов было несколько десятков картин, поставивших его имя в ряду лучших пейзажистов того времени.

Бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (ныне Волховский р-н).

Лебедев Михаил Иванович

Русский художник, один из лучших пейзажистов первой половины XIX в. Родился в г. Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Учился в Императорской Академии художеств. (1829–1833).

Летом 1833 г. гостил у инспектора классов Академии художеств А. И. Крутова в усадьбе Васильково (ныне Кировский р-н), где художник написал несколько небольших картин, этюдов, рисунков: «Васильково», «На опушке леса», «На водопой», «В ветреную погоду», «Лесной пейзаж с речкою». Среди них была и картина, за которую художник получил большую золотую медаль «Вид в окрестностях Ладожского озера».

В 1834 г. был отправлен пенсионером в Италию. Плодом этих трудов было несколько десятков картин, поставивших его имя в ряду лучших пейзажистов того времени.

Бывал в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (ныне Волховский р-н).

Лихачев Дмитрий Сергеевич

Филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР, Герой Социалистического труда (1986).Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры.Напротяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Принимал непосредственное участие в сохранении и реставрации различных культурных объектов Санкт-Петербурга и пригородов. Родился в Санкт-Петербурге.

Лихачев Д. С. с семьей в летние месяцы неоднократно отдыхал на территории Гатчинского района : Тайцы, дер. Новосиверская, Старосиверская, пос. Новое Дружноселье, бывал в Токсово.

В 1928–1932 гг. Д. С. Лихачев был репрессирован. Зимой 1931–1932 гг. его направили на железнодорожную станцию Званка (ныне ст. Волховстрой-1) в качестве диспетчера Белбалтлага. На Званке жил недалеко от Волхова. Весной 1932 г. Д. С. Лихачева перевели на железнодорожную станцию в Тихвин, откуда летом того же года ездил в Старую Ладогу посмотреть церкви XII в. и креп...

Лихачев Дмитрий Сергеевич

Филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР, Герой Социалистического труда (1986).Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры.Напротяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Принимал непосредственное участие в сохранении и реставрации различных культурных объектов Санкт-Петербурга и пригородов. Родился в Санкт-Петербурге.

Лихачев Д. С. с семьей в летние месяцы неоднократно отдыхал на территории Гатчинского района : Тайцы, дер. Новосиверская, Старосиверская, пос. Новое Дружноселье, бывал в Токсово.

В 1928–1932 гг. Д. С. Лихачев был репрессирован. Зимой 1931–1932 гг. его направили на железнодорожную станцию Званка (ныне ст. Волховстрой-1) в качестве диспетчера Белбалтлага. На Званке жил недалеко от Волхова. Весной 1932 г. Д. С. Лихачева перевели на железнодорожную станцию в Тихвин, откуда летом того же года ездил в Старую Ладогу посмотреть церкви XII в. и креп...

Максимов Василий Максимович

Русский художник, мастер жанровой живописи, академик Императорской Академии художеств (с 1878). Родился в дер. Лопино (Волховский р-н). В 1853–1855 гг. учился в школе при Никольском монастыре в Старой Ладоге, затем обучался иконописному делу в частных мастерских Петербурга (1856–1862). В 1863–1866 гг. – в Императорской Академии художеств. Академик живописи (с 1878). Член Артели художников П. А. Крестоносцева (1864–1865), член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1872). Участник выставок.

Главной темой творчества художника стала жизнь русской деревни. В 1866 г. вернулся в родную деревню, где принялся за свою первую крупную картину на крестьянскую тему «Бабушкины сказки». В 1868 г. переехал в соседнюю дер. Чернавино. С 1888 г. жил в имении родителей жены – Любше, на берегу Волхова. В Лопино, Чернавино и Любше Максимов создал свои лучшие картины: «Больное дитя», (1864), «Семейный раздел» (1876), «Больной муж» (1881), «Слепой хозяин» (1884), «Все в прошлом» (1889), «У сво...

Максимов Василий Максимович

Русский художник, мастер жанровой живописи, академик Императорской Академии художеств (с 1878). Родился в дер. Лопино (Волховский р-н). В 1853–1855 гг. учился в школе при Никольском монастыре в Старой Ладоге, затем обучался иконописному делу в частных мастерских Петербурга (1856–1862). В 1863–1866 гг. – в Императорской Академии художеств. Академик живописи (с 1878). Член Артели художников П. А. Крестоносцева (1864–1865), член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1872). Участник выставок.

Главной темой творчества художника стала жизнь русской деревни. В 1866 г. вернулся в родную деревню, где принялся за свою первую крупную картину на крестьянскую тему «Бабушкины сказки». В 1868 г. переехал в соседнюю дер. Чернавино. С 1888 г. жил в имении родителей жены – Любше, на берегу Волхова. В Лопино, Чернавино и Любше Максимов создал свои лучшие картины: «Больное дитя», (1864), «Семейный раздел» (1876), «Больной муж» (1881), «Слепой хозяин» (1884), «Все в прошлом» (1889), «У сво...

Мария Александровна

Императрица, жена Александра II с 1841 г. Родилась в Дармштадте (Германия).

Мария Александровна вместе с мужем имела собственные покои в Гатчинском дворце.

В 1858 г. вместе с мужем и детьми Мария Александровна посетила в Лодейное Поле и Александро-Свирский монастырь (Лодейнопольский р-н). Бывала в Пустыньке (Тосненский р-н) вместе с мужем, где тот охотился. Посещали Лугу, проезжала в Крым через ст. Саблино (Тосненский р-н). Являлась жертвователем Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Мария Александровна

Императрица, жена Александра II с 1841 г. Родилась в Дармштадте (Германия).

Мария Александровна вместе с мужем имела собственные покои в Гатчинском дворце.

В 1858 г. вместе с мужем и детьми Мария Александровна посетила в Лодейное Поле и Александро-Свирский монастырь (Лодейнопольский р-н). Бывала в Пустыньке (Тосненский р-н) вместе с мужем, где тот охотился. Посещали Лугу, проезжала в Крым через ст. Саблино (Тосненский р-н). Являлась жертвователем Успенского женского монастыря в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Моллер Антон Васильевич

Вице-адмирал, морской министр России. Участник Отечественной войны 1812 г. Родился на острове Эзель (ныне Сааремаа, Эстония.) В дер. Запорожье Новоладожского уезда (Волховский р-н) 1518 десятинами земли владела его жена Екатерина Александровна фон Моллер. Рядом с этой деревней на Никольском погосте, похоронены многие представители рода фон Моллер.

Антон Васильевич часто гостил в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н).

Моллер Антон Васильевич

Вице-адмирал, морской министр России. Участник Отечественной войны 1812 г. Родился на острове Эзель (ныне Сааремаа, Эстония.) В дер. Запорожье Новоладожского уезда (Волховский р-н) 1518 десятинами земли владела его жена Екатерина Александровна фон Моллер. Рядом с этой деревней на Никольском погосте, похоронены многие представители рода фон Моллер.

Антон Васильевич часто гостил в усадьбе А. Р. Томилова «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н).

Моллер фон Федор Антонович

Художник, портретист и офицер. Родился в Кронштадте. Ученик К. П. Брюллова. Служа офицером, посещал классы Академии Художеств. Впервые Ф. А. Моллер выступил перед публикой на академической выставке 1832 г. Первая его большая картина: «Битва при Остроленке» (1832). В 1837 г. за картину, изображавшую семейство его отца, он был награжден большой золотой медалью. Звание академика Ф. А. Моллер получил за написанную в 1840 г. в Риме картину «Поцелуй» (эта картина упоминается даже в романе Тургенева «Новь»). Автор классического портрета Н. В. Гоголя.

Часто гостил А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Работами Ф. А. Моллера пополнилось томиловское собрание. В 1850-е гг. Ф. А. Моллер приобрел небольшое имение в Солецкой волости Новладожского уезда (ныне Киришский р-н).

Моллер фон Федор Антонович

Художник, портретист и офицер. Родился в Кронштадте. Ученик К. П. Брюллова. Служа офицером, посещал классы Академии Художеств. Впервые Ф. А. Моллер выступил перед публикой на академической выставке 1832 г. Первая его большая картина: «Битва при Остроленке» (1832). В 1837 г. за картину, изображавшую семейство его отца, он был награжден большой золотой медалью. Звание академика Ф. А. Моллер получил за написанную в 1840 г. в Риме картину «Поцелуй» (эта картина упоминается даже в романе Тургенева «Новь»). Автор классического портрета Н. В. Гоголя.

Часто гостил А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Работами Ф. А. Моллера пополнилось томиловское собрание. В 1850-е гг. Ф. А. Моллер приобрел небольшое имение в Солецкой волости Новладожского уезда (ныне Киришский р-н).

Наримунт

Князь полоцкий, позже пинский, второй сын великого князя литовского Гедимина. В 1333 г. уже крещенный под именем Глеб получил в управление Ладогу (с. Старая Ладога, Волховский р-н), Орешек (г. Шлиссельбург, Кировский р-н), Корелу (Приозерск) и половину Копорья (Ломоносовский р-н). Около 1335 г. Наримунт покинул Новгород. В 1338 г. он не только не явился на призыв новгородцев защитить их от шведов, но и отозвал из Орешка сына Александра, что, очевидно, вызвало сильное недовольство новгородцев. Тем не менее, наместники Наримунта оставались в Орешке до 1348 г. Позже княжил в Пинске в Великом Княжестве Литовском.

Наримунт

Князь полоцкий, позже пинский, второй сын великого князя литовского Гедимина. В 1333 г. уже крещенный под именем Глеб получил в управление Ладогу (с. Старая Ладога, Волховский р-н), Орешек (г. Шлиссельбург, Кировский р-н), Корелу (Приозерск) и половину Копорья (Ломоносовский р-н). Около 1335 г. Наримунт покинул Новгород. В 1338 г. он не только не явился на призыв новгородцев защитить их от шведов, но и отозвал из Орешка сына Александра, что, очевидно, вызвало сильное недовольство новгородцев. Тем не менее, наместники Наримунта оставались в Орешке до 1348 г. Позже княжил в Пинске в Великом Княжестве Литовском.