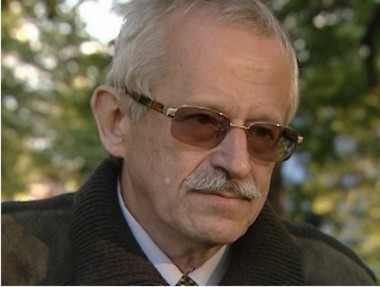

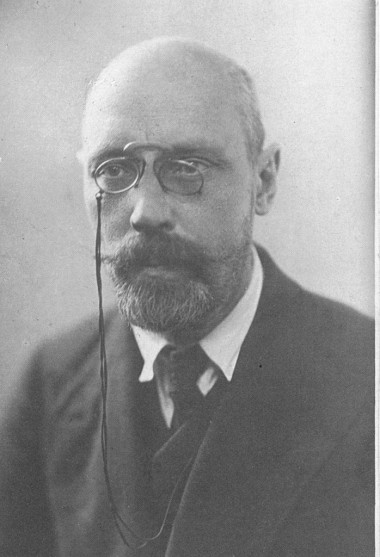

Аверин Борис Валентинович

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, набоковед, исследователь истории Петергофа. Родился в Сандово (Тверская обл.). В 1962 г. окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, работал старшим инженером Ленинградского арктического и антарктического научно-исследовательского института, три года провёл на зимовках. В 1963 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, с 1974 г. преподаватель. Вел авторские программы на радио и телевидении.

Неоднократно бывал в усадьбе Набоковых – Рождествено (Гатчинский р-н).

Заядлый грибник, постоянно посещал леса Ленинградской области.

В Центральной городской А. Аалто в г. Выборге в рамках XXIX кинофестиваля «Окно в Европу» был показан фильм В. Тихомирова «Борис Аверин. Университеты» (2021).

Аверин Борис Валентинович

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, набоковед, исследователь истории Петергофа. Родился в Сандово (Тверская обл.). В 1962 г. окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, работал старшим инженером Ленинградского арктического и антарктического научно-исследовательского института, три года провёл на зимовках. В 1963 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, с 1974 г. преподаватель. Вел авторские программы на радио и телевидении.

Неоднократно бывал в усадьбе Набоковых – Рождествено (Гатчинский р-н).

Заядлый грибник, постоянно посещал леса Ленинградской области.

В Центральной городской А. Аалто в г. Выборге в рамках XXIX кинофестиваля «Окно в Европу» был показан фильм В. Тихомирова «Борис Аверин. Университеты» (2021).

Авилов Михаил Иванович

Русский живописец-баталист, народный художник РСФСР, действительный член АХ СССР, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны (1914–1917); публиковал в журналах военные зарисовки. С 1923 г. член Ассоциации художников революционной России. Работал преимущественно в батальном жанре, мастер исторический полотен: «Сибирские партизаны» (1926), «Разоружение частей колчаковской армии» (1926), «Прорыв польского фронта Первой конной армией» (1928), «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) и др., также работал с издательствами, театрами, в книжной графике, автор многих плакатов времен 1920-х гг., преподавал в различных художественных школах. Принимал участие в выставках.

В 1930-е гг. жил на даче Союза художников в Мариенбурге (ныне г. Гатчина). В июне 1941 г. отдыхал на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 940 г. посетил Выборг.

Авилов Михаил Иванович

Русский живописец-баталист, народный художник РСФСР, действительный член АХ СССР, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны (1914–1917); публиковал в журналах военные зарисовки. С 1923 г. член Ассоциации художников революционной России. Работал преимущественно в батальном жанре, мастер исторический полотен: «Сибирские партизаны» (1926), «Разоружение частей колчаковской армии» (1926), «Прорыв польского фронта Первой конной армией» (1928), «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) и др., также работал с издательствами, театрами, в книжной графике, автор многих плакатов времен 1920-х гг., преподавал в различных художественных школах. Принимал участие в выставках.

В 1930-е гг. жил на даче Союза художников в Мариенбурге (ныне г. Гатчина). В июне 1941 г. отдыхал на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 940 г. посетил Выборг.

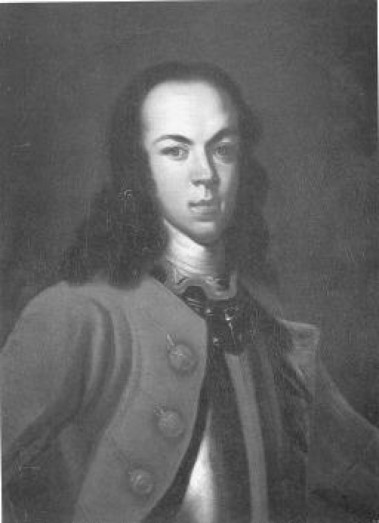

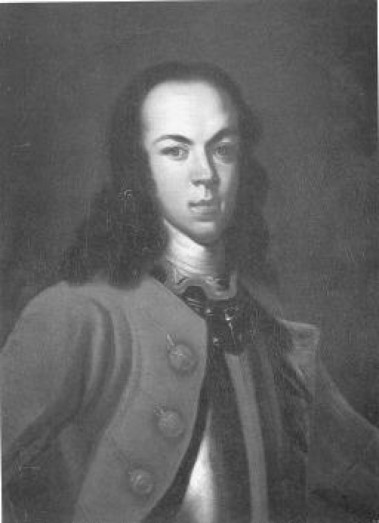

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

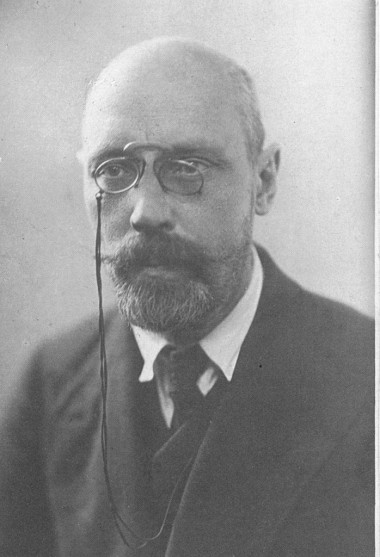

Безбородко Александр Андреевич

Российский государственный деятель и дипломат, обер-гофмейстер (1793), канцлер (1797), князь (1797). Родился в г. Глухов (Украина). Участвовал в русско-турецкой войне (1768–1774). С 1775–1796 гг. – секретарь Екатерины II, составитель манифестов и многих других документов. С 1780 г. член Коллегии иностранных дел, с 1784 г. фактически возглавлял ее. Принимал участие в подготовке и заключении главнейших международных актов России: добился признания Турцией присоединения Крыма к России (1783), подписал Ясский договор 1791 г. с Турцией, конвенцию о третьем разделе Польши (1795) и др. С 1782 г. главный директор почты Российской Империи. Владелец уникальной коллекции картин и других художественных ценностей. С 1786 г. – член Совета при Высочайшем дворе. В 1780–1790-х гг. участвовал в работе различных комитетов.

В 1783 г. останавливался вместе с Екатериной II в Выборге.

Посещал почтовую станцию в Рождествено (ныне в р-не конторы бывшего совхоза «Ленинец», Гатчинский р-н).

Безбородко Александр Андреевич

Российский государственный деятель и дипломат, обер-гофмейстер (1793), канцлер (1797), князь (1797). Родился в г. Глухов (Украина). Участвовал в русско-турецкой войне (1768–1774). С 1775–1796 гг. – секретарь Екатерины II, составитель манифестов и многих других документов. С 1780 г. член Коллегии иностранных дел, с 1784 г. фактически возглавлял ее. Принимал участие в подготовке и заключении главнейших международных актов России: добился признания Турцией присоединения Крыма к России (1783), подписал Ясский договор 1791 г. с Турцией, конвенцию о третьем разделе Польши (1795) и др. С 1782 г. главный директор почты Российской Империи. Владелец уникальной коллекции картин и других художественных ценностей. С 1786 г. – член Совета при Высочайшем дворе. В 1780–1790-х гг. участвовал в работе различных комитетов.

В 1783 г. останавливался вместе с Екатериной II в Выборге.

Посещал почтовую станцию в Рождествено (ныне в р-не конторы бывшего совхоза «Ленинец», Гатчинский р-н).

Бучкин Петр Дмитриевич

Русский советский художник, живописец, график, иллюстратор. Профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина иВысшего художественно–промышленного училища им. В. И. Мухиной. Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР, представитель ленинградской школы живописи. Окончил Академию художеств (1912). Писал портреты, жанровые картины, пейзажи: «На Волге. Купальщицы», «Портрет жены» (1922), «Деревня под снегом» (1929), «Осенняя путина» (1931), «Хлеб» (1934), «Портрет народного артиста СССР П. З. Андреева» (1935) и др. Наибольшую известность художнику принесли портреты деятелей культуры и искусства. Писал с натуры В. И. Ленина, Ф. И. Шаляпина. Летом 1940 г. вместе с А. Рыловым отдыхал в Шапках (Тосненский р–н). Накануне Великой Отечественной войныП. Д. Бучкин с компанией художников собрались на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).В 1948 г. написал картину «Село Рождествено». Автор картины «На Ладоге» (1930).

Бучкин Петр Дмитриевич

Русский советский художник, живописец, график, иллюстратор. Профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина иВысшего художественно–промышленного училища им. В. И. Мухиной. Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР, представитель ленинградской школы живописи. Окончил Академию художеств (1912). Писал портреты, жанровые картины, пейзажи: «На Волге. Купальщицы», «Портрет жены» (1922), «Деревня под снегом» (1929), «Осенняя путина» (1931), «Хлеб» (1934), «Портрет народного артиста СССР П. З. Андреева» (1935) и др. Наибольшую известность художнику принесли портреты деятелей культуры и искусства. Писал с натуры В. И. Ленина, Ф. И. Шаляпина. Летом 1940 г. вместе с А. Рыловым отдыхал в Шапках (Тосненский р–н). Накануне Великой Отечественной войныП. Д. Бучкин с компанией художников собрались на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).В 1948 г. написал картину «Село Рождествено». Автор картины «На Ладоге» (1930).

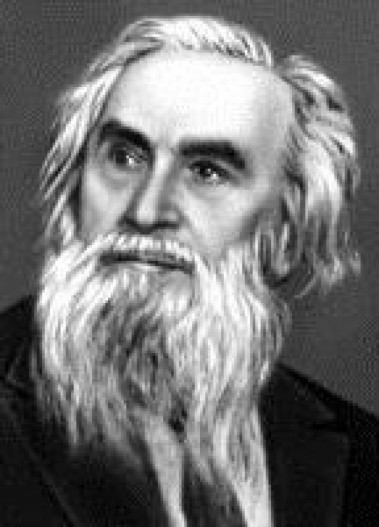

Волков Федор Иванович

Российский архитектор, академик, профессор и адъюнкт–ректорАкадемии художеств. Родился в Санкт–Петербурге. С 1782 по 1788 гг. занимал пост архитектора Казенной палаты. Среди работ Волкова для морских и военных ведомств — комплексы Галерной гавани (1791), казармы лейб–гвардии Семеновского полка (1796—1799), здания Морского кадетского корпуса (1797—1798) и казарм местных войск на набережной р. Фонтанки у Гороховой улицы (1798—1803), ограда Таврического сада. Волков разработал типовой проект каменного двухэтажного здания для народных училищ.

До нашего времени сохранились четыре народных училища, одно из них в Луге. Также в Луге сохранилось здание народной школы, построенное по образцовым проектам Волкова (ныне пер. Связи и ул. Красной Артиллерии, старый корпус школы № 2).

В 1783 г. Волков разработал проекты зданий присутственных мест, казначейств, училищ, провиантских и винных магазинов для Луги, Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбурга (Кировский р-н).

В 1781-1784 гг. проектировал...

Волков Федор Иванович

Российский архитектор, академик, профессор и адъюнкт–ректорАкадемии художеств. Родился в Санкт–Петербурге. С 1782 по 1788 гг. занимал пост архитектора Казенной палаты. Среди работ Волкова для морских и военных ведомств — комплексы Галерной гавани (1791), казармы лейб–гвардии Семеновского полка (1796—1799), здания Морского кадетского корпуса (1797—1798) и казарм местных войск на набережной р. Фонтанки у Гороховой улицы (1798—1803), ограда Таврического сада. Волков разработал типовой проект каменного двухэтажного здания для народных училищ.

До нашего времени сохранились четыре народных училища, одно из них в Луге. Также в Луге сохранилось здание народной школы, построенное по образцовым проектам Волкова (ныне пер. Связи и ул. Красной Артиллерии, старый корпус школы № 2).

В 1783 г. Волков разработал проекты зданий присутственных мест, казначейств, училищ, провиантских и винных магазинов для Луги, Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбурга (Кировский р-н).

В 1781-1784 гг. проектировал...

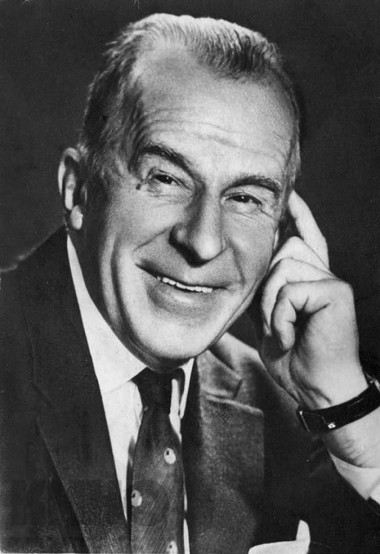

Давыдов Владимир Николаевич

Русский драматический актер, педагог, народный артист Республики (1922). Один из крупнейших представителей русской реалистической театральной школы. Родился в Новомиргороде (ныне Украина). Настоящие имя и фамилия Иван Горелов. С 1867–1880 гг. выступал на сценах провинциальных театров. В 1880 г. был принят в труппу Александринского театра, где служил до 1924 г. Затем до конца жизни был актером Малого театра в Москве. С 1883 г. преподавал в Петербургском театральном училище. Среди его учеников – В. Комиссаржевская, Н. Ходотов, В. Топорков и др. Снимался в кино.

Принимал участие в спектаклях, проходивших в Гатчинском дворце. В 1880-е гг. играл на сцене Народного театра в Рождествено (Гатчинский р-н). В 1911 г. выступал в Городском театре Выборга.

Во время Первой Мировой войны один из организаторов общества «Петроградский союз артистов частных театров и деятелей искусства на помощь защитникам Родины» (с 1915 г. «Артист – солдату»), действовавшего, в т. ч. и на территории Петроградской...

Давыдов Владимир Николаевич

Русский драматический актер, педагог, народный артист Республики (1922). Один из крупнейших представителей русской реалистической театральной школы. Родился в Новомиргороде (ныне Украина). Настоящие имя и фамилия Иван Горелов. С 1867–1880 гг. выступал на сценах провинциальных театров. В 1880 г. был принят в труппу Александринского театра, где служил до 1924 г. Затем до конца жизни был актером Малого театра в Москве. С 1883 г. преподавал в Петербургском театральном училище. Среди его учеников – В. Комиссаржевская, Н. Ходотов, В. Топорков и др. Снимался в кино.

Принимал участие в спектаклях, проходивших в Гатчинском дворце. В 1880-е гг. играл на сцене Народного театра в Рождествено (Гатчинский р-н). В 1911 г. выступал в Городском театре Выборга.

Во время Первой Мировой войны один из организаторов общества «Петроградский союз артистов частных театров и деятелей искусства на помощь защитникам Родины» (с 1915 г. «Артист – солдату»), действовавшего, в т. ч. и на территории Петроградской...

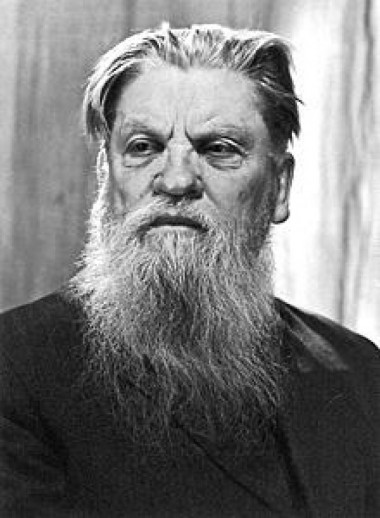

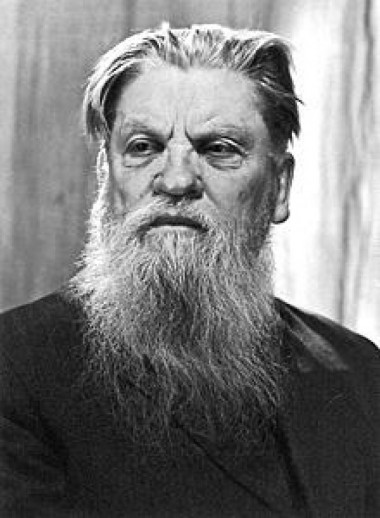

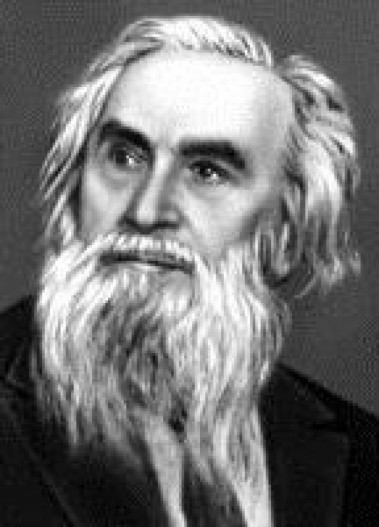

Догель Валентин Александрович

Российский зоолог, паразитолог, член-корреспондент Академии наук СССР. Основатель школы протозоологии и экологической паразитологии. Родился в Казани. Окончил Петербургский университет (1904), где преподавал до конца жизни (с 1913 г. профессор). Организатор и руководитель лаборатории болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и одновременно (с 1944 г.) зав. лабораторией протистологии Зоологического института АН СССР. Автор научных работ по протистологии, паразитологии и сравнительной анатомии.

Имел дачу в Гунгербурге (ныне Нарва-Йысэуу, Эстония). Летом 1917 г. эвакуировались в Петроград через Нарву-Ивангород.

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату, где заведовал кафедрой Казахского государственного университета.

После войны купил дачу в районе с. Рождествено (Гатчинский р-н).

Догель Валентин Александрович

Российский зоолог, паразитолог, член-корреспондент Академии наук СССР. Основатель школы протозоологии и экологической паразитологии. Родился в Казани. Окончил Петербургский университет (1904), где преподавал до конца жизни (с 1913 г. профессор). Организатор и руководитель лаборатории болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и одновременно (с 1944 г.) зав. лабораторией протистологии Зоологического института АН СССР. Автор научных работ по протистологии, паразитологии и сравнительной анатомии.

Имел дачу в Гунгербурге (ныне Нарва-Йысэуу, Эстония). Летом 1917 г. эвакуировались в Петроград через Нарву-Ивангород.

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату, где заведовал кафедрой Казахского государственного университета.

После войны купил дачу в районе с. Рождествено (Гатчинский р-н).

Дормидонтов Николай Иванович

Российский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников. В конце 1923 – начале 1924 г. создал ленинградский филиал АХРР (Ассоциация художников революционной России), где стал председателем. В 1923–1929 гг. преподавал в Ленинградском художественно-промышленном техникуме. Наиболее известен своими графическими листами на производственную тему 1920-х гг., картинами на спортивные сюжеты 1930-х гг., широкую известность получили графическая серия «Ленинград в блокаде» (1942) и поздние пейзажи (1940–1950-е гг.).

Автор картин «Окраина Ленинграда. Музыканты» (1928), «Оредеж» (1950), «Эвакуация раненых» (1954), «Зима в Юкках» (1930).

Перед 22 июня 1941 г. находился в компании художников с семьями в Рождествено (Гатчинский р-н). В послевоенные годы в своих пейзажах часто изображал с. Рождествено в различное время года, но чаще всего – весну: «Березовая аллея. Март» (1954), «Апрель» (1954), «Весенний ручей» (1950), «Май» (1950).

Дормидонтов Николай Иванович

Российский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников. В конце 1923 – начале 1924 г. создал ленинградский филиал АХРР (Ассоциация художников революционной России), где стал председателем. В 1923–1929 гг. преподавал в Ленинградском художественно-промышленном техникуме. Наиболее известен своими графическими листами на производственную тему 1920-х гг., картинами на спортивные сюжеты 1930-х гг., широкую известность получили графическая серия «Ленинград в блокаде» (1942) и поздние пейзажи (1940–1950-е гг.).

Автор картин «Окраина Ленинграда. Музыканты» (1928), «Оредеж» (1950), «Эвакуация раненых» (1954), «Зима в Юкках» (1930).

Перед 22 июня 1941 г. находился в компании художников с семьями в Рождествено (Гатчинский р-н). В послевоенные годы в своих пейзажах часто изображал с. Рождествено в различное время года, но чаще всего – весну: «Березовая аллея. Март» (1954), «Апрель» (1954), «Весенний ручей» (1950), «Май» (1950).

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Коненков Сергей Тимофеевич

Российский скульптор, график, педагог. Родился в с. Караковичи (Смоленская обл.). Участник выставок с 1894 г. Член Союза русских художников (1909–1915), объединения «Мир искусства» (1917–1923). Преподавал в ВХУТЕМАС и в студии Пролеткульта (1918–1922). Автор многих портретов: «Мыслитель» (1898), А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, В. В. Маяковского, К. Э. Циолковского, Н. Д. Зелинского и др.; памятников А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, В. И. Сурикову, надгробия М. М. Пришвину и др. Одни из первых обратился к народной художественной традиции скульптуры из дерева, воссоздав фантастический мир сказочных существ: «Старичок-полевичок», «Лесовик», «Стрибог», «Еруслан Лазаревич», «Нике», «Жар-птица» и др. Ч 1924–1945 гг. жил в Нью-Йорке, в 1945 г. вернулся в Москву. Действительный член Академии художеств (с 1954).

Конёнков часто бывал в имении Рукавишникова в Рождествено (Гатчинский р-н).

Коненков Сергей Тимофеевич

Российский скульптор, график, педагог. Родился в с. Караковичи (Смоленская обл.). Участник выставок с 1894 г. Член Союза русских художников (1909–1915), объединения «Мир искусства» (1917–1923). Преподавал в ВХУТЕМАС и в студии Пролеткульта (1918–1922). Автор многих портретов: «Мыслитель» (1898), А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, В. В. Маяковского, К. Э. Циолковского, Н. Д. Зелинского и др.; памятников А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, В. И. Сурикову, надгробия М. М. Пришвину и др. Одни из первых обратился к народной художественной традиции скульптуры из дерева, воссоздав фантастический мир сказочных существ: «Старичок-полевичок», «Лесовик», «Стрибог», «Еруслан Лазаревич», «Нике», «Жар-птица» и др. Ч 1924–1945 гг. жил в Нью-Йорке, в 1945 г. вернулся в Москву. Действительный член Академии художеств (с 1954).

Конёнков часто бывал в имении Рукавишникова в Рождествено (Гатчинский р-н).

Кончаловский Петр Петрович

Русский, советскийживописец. АкадемикАХ СССР (1947). Народный художник РСФСР (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Родился в г. Славянск(Донецкая область). Учился в Харьковской рисовальной школе, в вечерних классах СХПУ, в академии Жюлиана в Париже (1897–1898) и в Петербургской Академии художеств (1898–1907). Один из основателей объединения «Бубновый валет», его председатель (1911), также состоял в таких художественных объединений, как:«Союз молодежи», «Мир искусства», «Бытие», «АХРР». Преподавал в московских «Свободных художественных мастерских» (1918–1921) и ВХУТЕИНе (1926–1929). За свою творческую деятельность художник написал около двух тысяч полотен. В живописи следовал стилям кубизма и фовизма, а также техникам Поля Сезанна. Известен стал благодаря своим натюрмортам. Кроме картин, он занимался театральными декорациями и книжной иллюстрацией. После революции отдавал большее предпочтение реалистичным образам и написанию портретов.

Бывал вс.Рождествено (Гатчински...

Кончаловский Петр Петрович

Русский, советскийживописец. АкадемикАХ СССР (1947). Народный художник РСФСР (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Родился в г. Славянск(Донецкая область). Учился в Харьковской рисовальной школе, в вечерних классах СХПУ, в академии Жюлиана в Париже (1897–1898) и в Петербургской Академии художеств (1898–1907). Один из основателей объединения «Бубновый валет», его председатель (1911), также состоял в таких художественных объединений, как:«Союз молодежи», «Мир искусства», «Бытие», «АХРР». Преподавал в московских «Свободных художественных мастерских» (1918–1921) и ВХУТЕИНе (1926–1929). За свою творческую деятельность художник написал около двух тысяч полотен. В живописи следовал стилям кубизма и фовизма, а также техникам Поля Сезанна. Известен стал благодаря своим натюрмортам. Кроме картин, он занимался театральными декорациями и книжной иллюстрацией. После революции отдавал большее предпочтение реалистичным образам и написанию портретов.

Бывал вс.Рождествено (Гатчински...

Крейлис-Петрова Кира Александровна

Российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде. В Великую Отечественную войну семья будущей актрисы проживала недалеко от Невского пятачка (Всеволожский р-н), их постоянно бомбили. Помогали выживать военные, иногда снимавшие в их доме угол. В частности, уходя в увольнительные, они делились пайками.

В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ. Играла в провинции. В 1960–1961 гг. актриса Ленинградского областного Малого театра, вспоминает, в частности, о выступлении в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 1961–1962 гг. играла в Ленинградском государственном театре эстрады, в 1962–1963 гг. – Ленинградской областной филармонии, 1964-1980 г. в Ленинградском ТЮЗе. С 1980 по 2012 гг. в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринского). Снималась в кино.

Неоднократно бывала в Тосно – на празднике 50-летия Концертно-досугового центра «Космонавт», на фестивале «Кино-любовь моя».

Имела дачу на 45 километре Мурманского шоссе (Кировский р-н).

Крейлис-Петрова Кира Александровна

Российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде. В Великую Отечественную войну семья будущей актрисы проживала недалеко от Невского пятачка (Всеволожский р-н), их постоянно бомбили. Помогали выживать военные, иногда снимавшие в их доме угол. В частности, уходя в увольнительные, они делились пайками.

В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ. Играла в провинции. В 1960–1961 гг. актриса Ленинградского областного Малого театра, вспоминает, в частности, о выступлении в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 1961–1962 гг. играла в Ленинградском государственном театре эстрады, в 1962–1963 гг. – Ленинградской областной филармонии, 1964-1980 г. в Ленинградском ТЮЗе. С 1980 по 2012 гг. в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринского). Снималась в кино.

Неоднократно бывала в Тосно – на празднике 50-летия Концертно-досугового центра «Космонавт», на фестивале «Кино-любовь моя».

Имела дачу на 45 километре Мурманского шоссе (Кировский р-н).

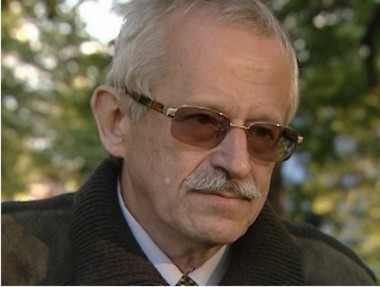

Лейкин Михаил Иосифович

Сценарист и режиссер театрализованных массовых представлений и праздников, заведующий кафедрой Петербургского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ. С 1986 по 2015 г. – художественный руководитель, сценарист и главный режиссер Пушкинских праздников на гатчинской земле. Именно благодаря его самоотверженности ярко засияло «Пушкинского ожерелье»: Суйда, Кобрино, Рождествено, Выра, Батово. Написал много стихов и песен, посвященных Пушкину. Автор книг о Пушкинских праздниках, о праздниках цикла «Народный календарь Арины Родионовны». Его знаменитая песня «Семья ленинградская» стала гимном Ленинградской области. Постоянный автор гатчинского литературно-краеведческого альманаха «Оредеж». В 2012 г. его пьеса была сыграна в Центральной библиотеке г. Гатчина.

Лейкин Михаил Иосифович

Сценарист и режиссер театрализованных массовых представлений и праздников, заведующий кафедрой Петербургского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ. С 1986 по 2015 г. – художественный руководитель, сценарист и главный режиссер Пушкинских праздников на гатчинской земле. Именно благодаря его самоотверженности ярко засияло «Пушкинского ожерелье»: Суйда, Кобрино, Рождествено, Выра, Батово. Написал много стихов и песен, посвященных Пушкину. Автор книг о Пушкинских праздниках, о праздниках цикла «Народный календарь Арины Родионовны». Его знаменитая песня «Семья ленинградская» стала гимном Ленинградской области. Постоянный автор гатчинского литературно-краеведческого альманаха «Оредеж». В 2012 г. его пьеса была сыграна в Центральной библиотеке г. Гатчина.

Лутковский Иосиф Васильевич

Действительный тайный советник. В 1868 г. вице-губернатор Санкт-Петербургской губернии, с 1871 г. исполнял должность губернатора. В 1873 г. утвержден в должности губернатора Санкт-Петербургской губернии и состоял в ней 16 лет.

При Лутковском были отремонтированы проселочные дороги в Шлиссельбургском уездеи участок от Павловскадо Лисино (1878; Тосненский р-н). Открыт мореходный класс в с.Лебяжьем (1877; Ломоносовский р-н). Окончено строительство Свирского канала, Староладожского тракта с устройством каменного моста через р. Ладожку (1882), проект моста был лично просмотрен Лутковским. Построена уездная больница в Новой Ладоге и новое больничное здание в Ямбурге (ныне г. Кингисепп; 1884). Во всех уездных городах проведен ремонт тюремных помещений (1884), начато переустройство Архангелогородского тракта (1886 г.). На средства графини Штакельберг в Петербургском уезде открыт детский приют (1886 г.), в с. Рождествено (Гатчинский р-н) на средства статского советника В. И. Рукавшиникова лече...

Лутковский Иосиф Васильевич

Действительный тайный советник. В 1868 г. вице-губернатор Санкт-Петербургской губернии, с 1871 г. исполнял должность губернатора. В 1873 г. утвержден в должности губернатора Санкт-Петербургской губернии и состоял в ней 16 лет.

При Лутковском были отремонтированы проселочные дороги в Шлиссельбургском уездеи участок от Павловскадо Лисино (1878; Тосненский р-н). Открыт мореходный класс в с.Лебяжьем (1877; Ломоносовский р-н). Окончено строительство Свирского канала, Староладожского тракта с устройством каменного моста через р. Ладожку (1882), проект моста был лично просмотрен Лутковским. Построена уездная больница в Новой Ладоге и новое больничное здание в Ямбурге (ныне г. Кингисепп; 1884). Во всех уездных городах проведен ремонт тюремных помещений (1884), начато переустройство Архангелогородского тракта (1886 г.). На средства графини Штакельберг в Петербургском уезде открыт детский приют (1886 г.), в с. Рождествено (Гатчинский р-н) на средства статского советника В. И. Рукавшиникова лече...

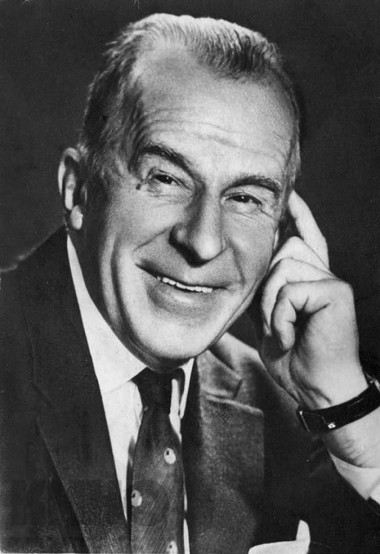

Мартинсон Сергей Александрович

Острохарактерный комедийный актёр театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Институт сценических искусств (1923). Выступал в эстрадных театрах Петрограда. В 1924–1941 гг. – артист в Театре Революции, в 1925–1926, 1929–1933, 1937–1938 гг. ведущий актер Театра им. Мейерхольда, с 1945 г. – Театра-студии киноактера. Много снимался в кино – известен по ролям в фильме «Антон Иванович сердится» (1941), «Боевой киносборник», «Свадьба», «Сильва» (1944), «Сказка о потерянном времени» (1964), «И жизнь, и слезы и любовь» (1983) и др.

Родился в семье известного общественного деятеля, коммерсанта, председателя Сиверского общества благоустройства. Здесь ему принадлежала усадьба «Александрия» (1905) на Белогорском шоссе. В 1915 г. выступал в местном летнем театре с труппой дачных сиверских артистов, также пробовал свои силы на сценических площадках в Рождествене и Суйде (Гатчинский р-н). Играл за местную футбольную команду «Сиверская».

В юности отдыхал в летних молодежных лагерях в Токс...

Мартинсон Сергей Александрович

Острохарактерный комедийный актёр театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Институт сценических искусств (1923). Выступал в эстрадных театрах Петрограда. В 1924–1941 гг. – артист в Театре Революции, в 1925–1926, 1929–1933, 1937–1938 гг. ведущий актер Театра им. Мейерхольда, с 1945 г. – Театра-студии киноактера. Много снимался в кино – известен по ролям в фильме «Антон Иванович сердится» (1941), «Боевой киносборник», «Свадьба», «Сильва» (1944), «Сказка о потерянном времени» (1964), «И жизнь, и слезы и любовь» (1983) и др.

Родился в семье известного общественного деятеля, коммерсанта, председателя Сиверского общества благоустройства. Здесь ему принадлежала усадьба «Александрия» (1905) на Белогорском шоссе. В 1915 г. выступал в местном летнем театре с труппой дачных сиверских артистов, также пробовал свои силы на сценических площадках в Рождествене и Суйде (Гатчинский р-н). Играл за местную футбольную команду «Сиверская».

В юности отдыхал в летних молодежных лагерях в Токс...

Аверин Борис Валентинович

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, набоковед, исследователь истории Петергофа. Родился в Сандово (Тверская обл.). В 1962 г. окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, работал старшим инженером Ленинградского арктического и антарктического научно-исследовательского института, три года провёл на зимовках. В 1963 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, с 1974 г. преподаватель. Вел авторские программы на радио и телевидении.

Неоднократно бывал в усадьбе Набоковых – Рождествено (Гатчинский р-н).

Заядлый грибник, постоянно посещал леса Ленинградской области.

В Центральной городской А. Аалто в г. Выборге в рамках XXIX кинофестиваля «Окно в Европу» был показан фильм В. Тихомирова «Борис Аверин. Университеты» (2021).

Аверин Борис Валентинович

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, набоковед, исследователь истории Петергофа. Родился в Сандово (Тверская обл.). В 1962 г. окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, работал старшим инженером Ленинградского арктического и антарктического научно-исследовательского института, три года провёл на зимовках. В 1963 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру, с 1974 г. преподаватель. Вел авторские программы на радио и телевидении.

Неоднократно бывал в усадьбе Набоковых – Рождествено (Гатчинский р-н).

Заядлый грибник, постоянно посещал леса Ленинградской области.

В Центральной городской А. Аалто в г. Выборге в рамках XXIX кинофестиваля «Окно в Европу» был показан фильм В. Тихомирова «Борис Аверин. Университеты» (2021).

Авилов Михаил Иванович

Русский живописец-баталист, народный художник РСФСР, действительный член АХ СССР, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны (1914–1917); публиковал в журналах военные зарисовки. С 1923 г. член Ассоциации художников революционной России. Работал преимущественно в батальном жанре, мастер исторический полотен: «Сибирские партизаны» (1926), «Разоружение частей колчаковской армии» (1926), «Прорыв польского фронта Первой конной армией» (1928), «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) и др., также работал с издательствами, театрами, в книжной графике, автор многих плакатов времен 1920-х гг., преподавал в различных художественных школах. Принимал участие в выставках.

В 1930-е гг. жил на даче Союза художников в Мариенбурге (ныне г. Гатчина). В июне 1941 г. отдыхал на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 940 г. посетил Выборг.

Авилов Михаил Иванович

Русский живописец-баталист, народный художник РСФСР, действительный член АХ СССР, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны (1914–1917); публиковал в журналах военные зарисовки. С 1923 г. член Ассоциации художников революционной России. Работал преимущественно в батальном жанре, мастер исторический полотен: «Сибирские партизаны» (1926), «Разоружение частей колчаковской армии» (1926), «Прорыв польского фронта Первой конной армией» (1928), «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943) и др., также работал с издательствами, театрами, в книжной графике, автор многих плакатов времен 1920-х гг., преподавал в различных художественных школах. Принимал участие в выставках.

В 1930-е гг. жил на даче Союза художников в Мариенбурге (ныне г. Гатчина). В июне 1941 г. отдыхал на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 940 г. посетил Выборг.

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Алексей Петрович

Русский царевич из династии Романовых. Родился в с. Преображенское (ныне г. Москва). Старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Рассматривался Петром I в качестве наследника престола, но расходился с ним в политических взглядах. В ходе Северной войны (1700-1721) принимал участие в подготовке военных мероприятий. В 1716 г. бежал в Вену (Австрия) под защиту австрийского императора Карла VI. Петр I добился его возвращения (январь 1718 г.), заставил отречься от прав на престол и выдать сообщников. В июне 1718 г. Верховный суд из генералитета, сенаторов и Синода приговорил Алексея Петровича к смертной казни. По распространенной версии, задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург).

В 1704 г. в сопровождении А. Меншикова приезжал в г. Ямбург (ныне г. Кингисепп), где наблюдал за фортификационными работами. В 1706 г. вместе с отцом побывал в г. Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н).

В 1708 г. по пути в Петербург сделал остановку в Шлиссельбурге (ныне Киров...

Безбородко Александр Андреевич

Российский государственный деятель и дипломат, обер-гофмейстер (1793), канцлер (1797), князь (1797). Родился в г. Глухов (Украина). Участвовал в русско-турецкой войне (1768–1774). С 1775–1796 гг. – секретарь Екатерины II, составитель манифестов и многих других документов. С 1780 г. член Коллегии иностранных дел, с 1784 г. фактически возглавлял ее. Принимал участие в подготовке и заключении главнейших международных актов России: добился признания Турцией присоединения Крыма к России (1783), подписал Ясский договор 1791 г. с Турцией, конвенцию о третьем разделе Польши (1795) и др. С 1782 г. главный директор почты Российской Империи. Владелец уникальной коллекции картин и других художественных ценностей. С 1786 г. – член Совета при Высочайшем дворе. В 1780–1790-х гг. участвовал в работе различных комитетов.

В 1783 г. останавливался вместе с Екатериной II в Выборге.

Посещал почтовую станцию в Рождествено (ныне в р-не конторы бывшего совхоза «Ленинец», Гатчинский р-н).

Безбородко Александр Андреевич

Российский государственный деятель и дипломат, обер-гофмейстер (1793), канцлер (1797), князь (1797). Родился в г. Глухов (Украина). Участвовал в русско-турецкой войне (1768–1774). С 1775–1796 гг. – секретарь Екатерины II, составитель манифестов и многих других документов. С 1780 г. член Коллегии иностранных дел, с 1784 г. фактически возглавлял ее. Принимал участие в подготовке и заключении главнейших международных актов России: добился признания Турцией присоединения Крыма к России (1783), подписал Ясский договор 1791 г. с Турцией, конвенцию о третьем разделе Польши (1795) и др. С 1782 г. главный директор почты Российской Империи. Владелец уникальной коллекции картин и других художественных ценностей. С 1786 г. – член Совета при Высочайшем дворе. В 1780–1790-х гг. участвовал в работе различных комитетов.

В 1783 г. останавливался вместе с Екатериной II в Выборге.

Посещал почтовую станцию в Рождествено (ныне в р-не конторы бывшего совхоза «Ленинец», Гатчинский р-н).

Бучкин Петр Дмитриевич

Русский советский художник, живописец, график, иллюстратор. Профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина иВысшего художественно–промышленного училища им. В. И. Мухиной. Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР, представитель ленинградской школы живописи. Окончил Академию художеств (1912). Писал портреты, жанровые картины, пейзажи: «На Волге. Купальщицы», «Портрет жены» (1922), «Деревня под снегом» (1929), «Осенняя путина» (1931), «Хлеб» (1934), «Портрет народного артиста СССР П. З. Андреева» (1935) и др. Наибольшую известность художнику принесли портреты деятелей культуры и искусства. Писал с натуры В. И. Ленина, Ф. И. Шаляпина. Летом 1940 г. вместе с А. Рыловым отдыхал в Шапках (Тосненский р–н). Накануне Великой Отечественной войныП. Д. Бучкин с компанией художников собрались на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).В 1948 г. написал картину «Село Рождествено». Автор картины «На Ладоге» (1930).

Бучкин Петр Дмитриевич

Русский советский художник, живописец, график, иллюстратор. Профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина иВысшего художественно–промышленного училища им. В. И. Мухиной. Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР, представитель ленинградской школы живописи. Окончил Академию художеств (1912). Писал портреты, жанровые картины, пейзажи: «На Волге. Купальщицы», «Портрет жены» (1922), «Деревня под снегом» (1929), «Осенняя путина» (1931), «Хлеб» (1934), «Портрет народного артиста СССР П. З. Андреева» (1935) и др. Наибольшую известность художнику принесли портреты деятелей культуры и искусства. Писал с натуры В. И. Ленина, Ф. И. Шаляпина. Летом 1940 г. вместе с А. Рыловым отдыхал в Шапках (Тосненский р–н). Накануне Великой Отечественной войныП. Д. Бучкин с компанией художников собрались на даче в Рождествено (Гатчинский р-н).В 1948 г. написал картину «Село Рождествено». Автор картины «На Ладоге» (1930).

Давыдов Владимир Николаевич

Русский драматический актер, педагог, народный артист Республики (1922). Один из крупнейших представителей русской реалистической театральной школы. Родился в Новомиргороде (ныне Украина). Настоящие имя и фамилия Иван Горелов. С 1867–1880 гг. выступал на сценах провинциальных театров. В 1880 г. был принят в труппу Александринского театра, где служил до 1924 г. Затем до конца жизни был актером Малого театра в Москве. С 1883 г. преподавал в Петербургском театральном училище. Среди его учеников – В. Комиссаржевская, Н. Ходотов, В. Топорков и др. Снимался в кино.

Принимал участие в спектаклях, проходивших в Гатчинском дворце. В 1880-е гг. играл на сцене Народного театра в Рождествено (Гатчинский р-н). В 1911 г. выступал в Городском театре Выборга.

Во время Первой Мировой войны один из организаторов общества «Петроградский союз артистов частных театров и деятелей искусства на помощь защитникам Родины» (с 1915 г. «Артист – солдату»), действовавшего, в т. ч. и на территории Петроградской...

Давыдов Владимир Николаевич

Русский драматический актер, педагог, народный артист Республики (1922). Один из крупнейших представителей русской реалистической театральной школы. Родился в Новомиргороде (ныне Украина). Настоящие имя и фамилия Иван Горелов. С 1867–1880 гг. выступал на сценах провинциальных театров. В 1880 г. был принят в труппу Александринского театра, где служил до 1924 г. Затем до конца жизни был актером Малого театра в Москве. С 1883 г. преподавал в Петербургском театральном училище. Среди его учеников – В. Комиссаржевская, Н. Ходотов, В. Топорков и др. Снимался в кино.

Принимал участие в спектаклях, проходивших в Гатчинском дворце. В 1880-е гг. играл на сцене Народного театра в Рождествено (Гатчинский р-н). В 1911 г. выступал в Городском театре Выборга.

Во время Первой Мировой войны один из организаторов общества «Петроградский союз артистов частных театров и деятелей искусства на помощь защитникам Родины» (с 1915 г. «Артист – солдату»), действовавшего, в т. ч. и на территории Петроградской...

Догель Валентин Александрович

Российский зоолог, паразитолог, член-корреспондент Академии наук СССР. Основатель школы протозоологии и экологической паразитологии. Родился в Казани. Окончил Петербургский университет (1904), где преподавал до конца жизни (с 1913 г. профессор). Организатор и руководитель лаборатории болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и одновременно (с 1944 г.) зав. лабораторией протистологии Зоологического института АН СССР. Автор научных работ по протистологии, паразитологии и сравнительной анатомии.

Имел дачу в Гунгербурге (ныне Нарва-Йысэуу, Эстония). Летом 1917 г. эвакуировались в Петроград через Нарву-Ивангород.

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату, где заведовал кафедрой Казахского государственного университета.

После войны купил дачу в районе с. Рождествено (Гатчинский р-н).

Догель Валентин Александрович

Российский зоолог, паразитолог, член-корреспондент Академии наук СССР. Основатель школы протозоологии и экологической паразитологии. Родился в Казани. Окончил Петербургский университет (1904), где преподавал до конца жизни (с 1913 г. профессор). Организатор и руководитель лаборатории болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и одновременно (с 1944 г.) зав. лабораторией протистологии Зоологического института АН СССР. Автор научных работ по протистологии, паразитологии и сравнительной анатомии.

Имел дачу в Гунгербурге (ныне Нарва-Йысэуу, Эстония). Летом 1917 г. эвакуировались в Петроград через Нарву-Ивангород.

В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату, где заведовал кафедрой Казахского государственного университета.

После войны купил дачу в районе с. Рождествено (Гатчинский р-н).

Дормидонтов Николай Иванович

Российский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников. В конце 1923 – начале 1924 г. создал ленинградский филиал АХРР (Ассоциация художников революционной России), где стал председателем. В 1923–1929 гг. преподавал в Ленинградском художественно-промышленном техникуме. Наиболее известен своими графическими листами на производственную тему 1920-х гг., картинами на спортивные сюжеты 1930-х гг., широкую известность получили графическая серия «Ленинград в блокаде» (1942) и поздние пейзажи (1940–1950-е гг.).

Автор картин «Окраина Ленинграда. Музыканты» (1928), «Оредеж» (1950), «Эвакуация раненых» (1954), «Зима в Юкках» (1930).

Перед 22 июня 1941 г. находился в компании художников с семьями в Рождествено (Гатчинский р-н). В послевоенные годы в своих пейзажах часто изображал с. Рождествено в различное время года, но чаще всего – весну: «Березовая аллея. Март» (1954), «Апрель» (1954), «Весенний ручей» (1950), «Май» (1950).

Дормидонтов Николай Иванович

Российский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников. В конце 1923 – начале 1924 г. создал ленинградский филиал АХРР (Ассоциация художников революционной России), где стал председателем. В 1923–1929 гг. преподавал в Ленинградском художественно-промышленном техникуме. Наиболее известен своими графическими листами на производственную тему 1920-х гг., картинами на спортивные сюжеты 1930-х гг., широкую известность получили графическая серия «Ленинград в блокаде» (1942) и поздние пейзажи (1940–1950-е гг.).

Автор картин «Окраина Ленинграда. Музыканты» (1928), «Оредеж» (1950), «Эвакуация раненых» (1954), «Зима в Юкках» (1930).

Перед 22 июня 1941 г. находился в компании художников с семьями в Рождествено (Гатчинский р-н). В послевоенные годы в своих пейзажах часто изображал с. Рождествено в различное время года, но чаще всего – весну: «Березовая аллея. Март» (1954), «Апрель» (1954), «Весенний ручей» (1950), «Май» (1950).

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Комиссаржевская Вера Федоровна

Русская актриса, создательница собственного театра. Родилась в семье оперного певца Ф. П. Комиссаржевского в Петербурге. На сцене с 1891 г. Участвовала в спектаклях любительской драматической труппы Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С. Станиславским. Профессиональную деятельность в театре начала в провинции, в 1896 г. была приглашена в Александринский театр. Успех к ней пришел после роли Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка» и Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом». В 1904 г. основала в Петербурге свой театр, где ставили пьесы Горького, Чехова, Ибсена. Вместе с В. Э. Мейерхольдом искала новые стилевые возможности, играя А. Блока, М. Метерлинка. Ф. Сологуба и др. Скоропостижно скончалась на гастролях, заразившись оспой. Перед ввозом тела в Санкт-Петербургскую губернию на пограничную станцию Любань (ныне Тосненский р-н) навстречу выехала особая комиссия во главе с врачебным инспектором для осмотра гроба.

В. Комиссаржевская сыграла одну из своих первых ролей на...

Коненков Сергей Тимофеевич

Российский скульптор, график, педагог. Родился в с. Караковичи (Смоленская обл.). Участник выставок с 1894 г. Член Союза русских художников (1909–1915), объединения «Мир искусства» (1917–1923). Преподавал в ВХУТЕМАС и в студии Пролеткульта (1918–1922). Автор многих портретов: «Мыслитель» (1898), А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, В. В. Маяковского, К. Э. Циолковского, Н. Д. Зелинского и др.; памятников А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, В. И. Сурикову, надгробия М. М. Пришвину и др. Одни из первых обратился к народной художественной традиции скульптуры из дерева, воссоздав фантастический мир сказочных существ: «Старичок-полевичок», «Лесовик», «Стрибог», «Еруслан Лазаревич», «Нике», «Жар-птица» и др. Ч 1924–1945 гг. жил в Нью-Йорке, в 1945 г. вернулся в Москву. Действительный член Академии художеств (с 1954).

Конёнков часто бывал в имении Рукавишникова в Рождествено (Гатчинский р-н).

Коненков Сергей Тимофеевич

Российский скульптор, график, педагог. Родился в с. Караковичи (Смоленская обл.). Участник выставок с 1894 г. Член Союза русских художников (1909–1915), объединения «Мир искусства» (1917–1923). Преподавал в ВХУТЕМАС и в студии Пролеткульта (1918–1922). Автор многих портретов: «Мыслитель» (1898), А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, В. В. Маяковского, К. Э. Циолковского, Н. Д. Зелинского и др.; памятников А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, В. И. Сурикову, надгробия М. М. Пришвину и др. Одни из первых обратился к народной художественной традиции скульптуры из дерева, воссоздав фантастический мир сказочных существ: «Старичок-полевичок», «Лесовик», «Стрибог», «Еруслан Лазаревич», «Нике», «Жар-птица» и др. Ч 1924–1945 гг. жил в Нью-Йорке, в 1945 г. вернулся в Москву. Действительный член Академии художеств (с 1954).

Конёнков часто бывал в имении Рукавишникова в Рождествено (Гатчинский р-н).

Кончаловский Петр Петрович

Русский, советскийживописец. АкадемикАХ СССР (1947). Народный художник РСФСР (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Родился в г. Славянск(Донецкая область). Учился в Харьковской рисовальной школе, в вечерних классах СХПУ, в академии Жюлиана в Париже (1897–1898) и в Петербургской Академии художеств (1898–1907). Один из основателей объединения «Бубновый валет», его председатель (1911), также состоял в таких художественных объединений, как:«Союз молодежи», «Мир искусства», «Бытие», «АХРР». Преподавал в московских «Свободных художественных мастерских» (1918–1921) и ВХУТЕИНе (1926–1929). За свою творческую деятельность художник написал около двух тысяч полотен. В живописи следовал стилям кубизма и фовизма, а также техникам Поля Сезанна. Известен стал благодаря своим натюрмортам. Кроме картин, он занимался театральными декорациями и книжной иллюстрацией. После революции отдавал большее предпочтение реалистичным образам и написанию портретов.

Бывал вс.Рождествено (Гатчински...

Кончаловский Петр Петрович

Русский, советскийживописец. АкадемикАХ СССР (1947). Народный художник РСФСР (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Родился в г. Славянск(Донецкая область). Учился в Харьковской рисовальной школе, в вечерних классах СХПУ, в академии Жюлиана в Париже (1897–1898) и в Петербургской Академии художеств (1898–1907). Один из основателей объединения «Бубновый валет», его председатель (1911), также состоял в таких художественных объединений, как:«Союз молодежи», «Мир искусства», «Бытие», «АХРР». Преподавал в московских «Свободных художественных мастерских» (1918–1921) и ВХУТЕИНе (1926–1929). За свою творческую деятельность художник написал около двух тысяч полотен. В живописи следовал стилям кубизма и фовизма, а также техникам Поля Сезанна. Известен стал благодаря своим натюрмортам. Кроме картин, он занимался театральными декорациями и книжной иллюстрацией. После революции отдавал большее предпочтение реалистичным образам и написанию портретов.

Бывал вс.Рождествено (Гатчински...

Крейлис-Петрова Кира Александровна

Российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде. В Великую Отечественную войну семья будущей актрисы проживала недалеко от Невского пятачка (Всеволожский р-н), их постоянно бомбили. Помогали выживать военные, иногда снимавшие в их доме угол. В частности, уходя в увольнительные, они делились пайками.

В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ. Играла в провинции. В 1960–1961 гг. актриса Ленинградского областного Малого театра, вспоминает, в частности, о выступлении в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 1961–1962 гг. играла в Ленинградском государственном театре эстрады, в 1962–1963 гг. – Ленинградской областной филармонии, 1964-1980 г. в Ленинградском ТЮЗе. С 1980 по 2012 гг. в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринского). Снималась в кино.

Неоднократно бывала в Тосно – на празднике 50-летия Концертно-досугового центра «Космонавт», на фестивале «Кино-любовь моя».

Имела дачу на 45 километре Мурманского шоссе (Кировский р-н).

Крейлис-Петрова Кира Александровна

Российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде. В Великую Отечественную войну семья будущей актрисы проживала недалеко от Невского пятачка (Всеволожский р-н), их постоянно бомбили. Помогали выживать военные, иногда снимавшие в их доме угол. В частности, уходя в увольнительные, они делились пайками.

В 1955 г. окончила Школу-студию МХАТ. Играла в провинции. В 1960–1961 гг. актриса Ленинградского областного Малого театра, вспоминает, в частности, о выступлении в Рождествено (Гатчинский р-н).

В 1961–1962 гг. играла в Ленинградском государственном театре эстрады, в 1962–1963 гг. – Ленинградской областной филармонии, 1964-1980 г. в Ленинградском ТЮЗе. С 1980 по 2012 гг. в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринского). Снималась в кино.

Неоднократно бывала в Тосно – на празднике 50-летия Концертно-досугового центра «Космонавт», на фестивале «Кино-любовь моя».

Имела дачу на 45 километре Мурманского шоссе (Кировский р-н).

Лейкин Михаил Иосифович

Сценарист и режиссер театрализованных массовых представлений и праздников, заведующий кафедрой Петербургского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ. С 1986 по 2015 г. – художественный руководитель, сценарист и главный режиссер Пушкинских праздников на гатчинской земле. Именно благодаря его самоотверженности ярко засияло «Пушкинского ожерелье»: Суйда, Кобрино, Рождествено, Выра, Батово. Написал много стихов и песен, посвященных Пушкину. Автор книг о Пушкинских праздниках, о праздниках цикла «Народный календарь Арины Родионовны». Его знаменитая песня «Семья ленинградская» стала гимном Ленинградской области. Постоянный автор гатчинского литературно-краеведческого альманаха «Оредеж». В 2012 г. его пьеса была сыграна в Центральной библиотеке г. Гатчина.

Лейкин Михаил Иосифович

Сценарист и режиссер театрализованных массовых представлений и праздников, заведующий кафедрой Петербургского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ. С 1986 по 2015 г. – художественный руководитель, сценарист и главный режиссер Пушкинских праздников на гатчинской земле. Именно благодаря его самоотверженности ярко засияло «Пушкинского ожерелье»: Суйда, Кобрино, Рождествено, Выра, Батово. Написал много стихов и песен, посвященных Пушкину. Автор книг о Пушкинских праздниках, о праздниках цикла «Народный календарь Арины Родионовны». Его знаменитая песня «Семья ленинградская» стала гимном Ленинградской области. Постоянный автор гатчинского литературно-краеведческого альманаха «Оредеж». В 2012 г. его пьеса была сыграна в Центральной библиотеке г. Гатчина.

Мартинсон Сергей Александрович

Острохарактерный комедийный актёр театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Институт сценических искусств (1923). Выступал в эстрадных театрах Петрограда. В 1924–1941 гг. – артист в Театре Революции, в 1925–1926, 1929–1933, 1937–1938 гг. ведущий актер Театра им. Мейерхольда, с 1945 г. – Театра-студии киноактера. Много снимался в кино – известен по ролям в фильме «Антон Иванович сердится» (1941), «Боевой киносборник», «Свадьба», «Сильва» (1944), «Сказка о потерянном времени» (1964), «И жизнь, и слезы и любовь» (1983) и др.

Родился в семье известного общественного деятеля, коммерсанта, председателя Сиверского общества благоустройства. Здесь ему принадлежала усадьба «Александрия» (1905) на Белогорском шоссе. В 1915 г. выступал в местном летнем театре с труппой дачных сиверских артистов, также пробовал свои силы на сценических площадках в Рождествене и Суйде (Гатчинский р-н). Играл за местную футбольную команду «Сиверская».

В юности отдыхал в летних молодежных лагерях в Токс...

Мартинсон Сергей Александрович

Острохарактерный комедийный актёр театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Институт сценических искусств (1923). Выступал в эстрадных театрах Петрограда. В 1924–1941 гг. – артист в Театре Революции, в 1925–1926, 1929–1933, 1937–1938 гг. ведущий актер Театра им. Мейерхольда, с 1945 г. – Театра-студии киноактера. Много снимался в кино – известен по ролям в фильме «Антон Иванович сердится» (1941), «Боевой киносборник», «Свадьба», «Сильва» (1944), «Сказка о потерянном времени» (1964), «И жизнь, и слезы и любовь» (1983) и др.

Родился в семье известного общественного деятеля, коммерсанта, председателя Сиверского общества благоустройства. Здесь ему принадлежала усадьба «Александрия» (1905) на Белогорском шоссе. В 1915 г. выступал в местном летнем театре с труппой дачных сиверских артистов, также пробовал свои силы на сценических площадках в Рождествене и Суйде (Гатчинский р-н). Играл за местную футбольную команду «Сиверская».

В юности отдыхал в летних молодежных лагерях в Токс...