Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

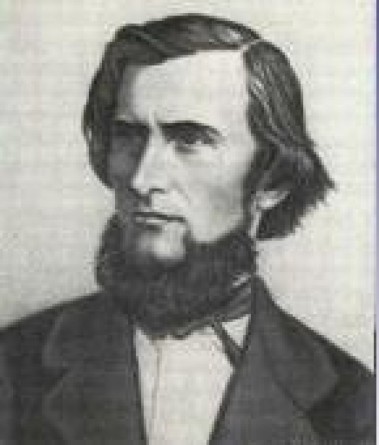

Строганов Павел Александрович

Граф, российский военный и государственный деятель; генерал-

лейтенант, генерал–адъютант из рода Строгановых. Родился в Париже (Франция). Участник наполеоновский войн, сподвижник и советник Александра I. Член Негласного комитета.

В юношестве, вместе со своим воспитателем предпринял длительное

путешествие по России в 1785-1786 гг. Увидел и посетил Ладожское и

Онежские озера, Новую Ладогу (ныне Волховский р-н).

Владелец имения Марьино (Тосненский р-н). При нем в 1798 г. к усадьбе были

присоединены соседнее село Усадище и дер. Рублево. Самолично заниматься

благоустройством Марьинского имения не имел возможности, и управляла им его жена

Софья Владимировна, урожденная Голицына.

Строганов Павел Александрович

Граф, российский военный и государственный деятель; генерал-

лейтенант, генерал–адъютант из рода Строгановых. Родился в Париже (Франция). Участник наполеоновский войн, сподвижник и советник Александра I. Член Негласного комитета.

В юношестве, вместе со своим воспитателем предпринял длительное

путешествие по России в 1785-1786 гг. Увидел и посетил Ладожское и

Онежские озера, Новую Ладогу (ныне Волховский р-н).

Владелец имения Марьино (Тосненский р-н). При нем в 1798 г. к усадьбе были

присоединены соседнее село Усадище и дер. Рублево. Самолично заниматься

благоустройством Марьинского имения не имел возможности, и управляла им его жена

Софья Владимировна, урожденная Голицына.

Татищев Иван Юрьевич

Корабел Петра I, новгородский стольник, талантливый кораблестроитель-самоучка. Ему были поручены разведывательные работы и надзор за кораблестроением на р. Сяси у дворцового села Сясьские рядки (ныне Сясьстрой Волховского р-на), на Олонецких верфях (г. Лодейное Поле).

В период второго похода на Нарву Петр поручил ему организовать на р. Луге (у дер. Онежицы, ныне Лужский р-н) и на р. Волхов постройку 600 стругов и паузков. И. Ю. Татищев возглавил постройку плавсредств, необходимых для переброски войск, осадных орудий и провианта. Он лично руководил их боевым использованием во время похода. В 1703 г. принял в свое ведение и массовую постройку судов на Лужской и Волховской верфях и для галерной эскадры создаваемого Балтийского флота. В дальнейшем возглавлял в Новой Ладоге (Волховский р-н) строительство в основном транспортных судов.

Татищев Иван Юрьевич

Корабел Петра I, новгородский стольник, талантливый кораблестроитель-самоучка. Ему были поручены разведывательные работы и надзор за кораблестроением на р. Сяси у дворцового села Сясьские рядки (ныне Сясьстрой Волховского р-на), на Олонецких верфях (г. Лодейное Поле).

В период второго похода на Нарву Петр поручил ему организовать на р. Луге (у дер. Онежицы, ныне Лужский р-н) и на р. Волхов постройку 600 стругов и паузков. И. Ю. Татищев возглавил постройку плавсредств, необходимых для переброски войск, осадных орудий и провианта. Он лично руководил их боевым использованием во время похода. В 1703 г. принял в свое ведение и массовую постройку судов на Лужской и Волховской верфях и для галерной эскадры создаваемого Балтийского флота. В дальнейшем возглавлял в Новой Ладоге (Волховский р-н) строительство в основном транспортных судов.

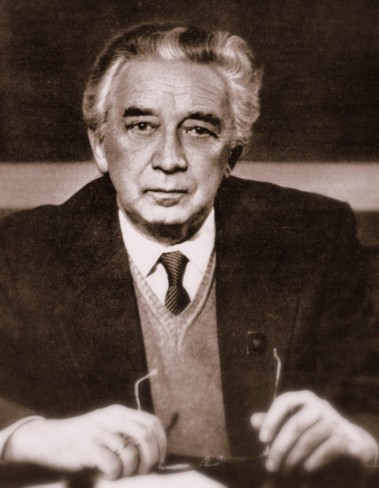

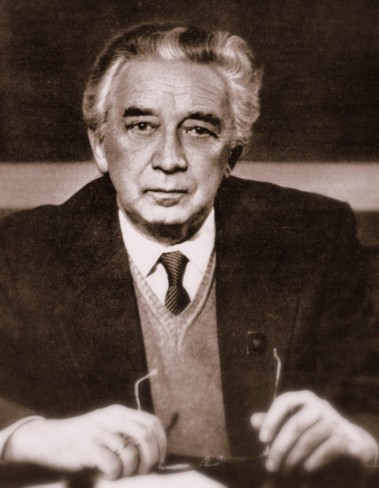

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

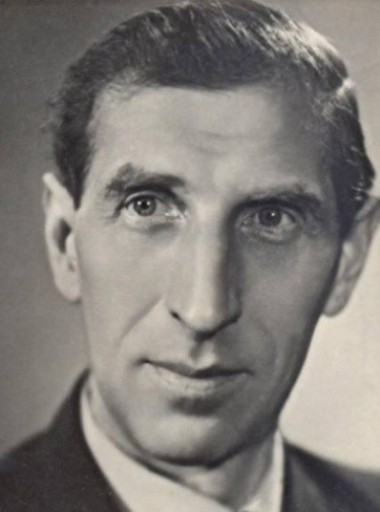

Филиппов Сергей Николаевич

Российский комедийный актер театра и кино, народный артист РСФСР (1957). Родился в Саратове. После окончания Ленинградского эстрадно-циркового техникума (1933) был принят в труппу Театра оперы и балета. По состоянию здоровья пришлось уйти из балета. Начал выступать на эстрадных площадках Ленинграда. В 1935–1965 гг. артист ленинградского Театра Комедии. С 1965 г. – актер киностудии «Ленфильм». Популярность принесли ему роли в фильмах «Укротительница тигров» (1954), «Карнавальная ночь» (1956), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Собачье сердце» (1988).

Снимался в фильме «Волочаевские дни» (1937), в т. ч. в Киркемягах (Кингисеппский р-н). Актер так подружился с местным жеребенок, что хозяин предложил забрать его с собой.

В войну выступал с фронтовыми бригадами на фронте и перед ранеными, за что был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

В конце ноября 1941 г. эвакуировался вместе с семьей и театром в Копейск (Челябинская обл.). Во время перелета на сам...

Филиппов Сергей Николаевич

Российский комедийный актер театра и кино, народный артист РСФСР (1957). Родился в Саратове. После окончания Ленинградского эстрадно-циркового техникума (1933) был принят в труппу Театра оперы и балета. По состоянию здоровья пришлось уйти из балета. Начал выступать на эстрадных площадках Ленинграда. В 1935–1965 гг. артист ленинградского Театра Комедии. С 1965 г. – актер киностудии «Ленфильм». Популярность принесли ему роли в фильмах «Укротительница тигров» (1954), «Карнавальная ночь» (1956), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Собачье сердце» (1988).

Снимался в фильме «Волочаевские дни» (1937), в т. ч. в Киркемягах (Кингисеппский р-н). Актер так подружился с местным жеребенок, что хозяин предложил забрать его с собой.

В войну выступал с фронтовыми бригадами на фронте и перед ранеными, за что был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

В конце ноября 1941 г. эвакуировался вместе с семьей и театром в Копейск (Челябинская обл.). Во время перелета на сам...

Фортунатов Константин Васильевич

Петербургский инженер, архитектор. Работал в Санкт-Петербургском губернском правлении.

По его проектам в Новой Ладоге (Волховский р-н) построена земская больница из трех корпусов (1882), к западному фасаду Климентовской церкви пристроена башнеобразная колокольня с купольным завершением (1874-1878 гг.).

Выбирал место для строительства лесопильного завода Л. И. Шудибиля в 3 верстах от дер. Вырица на правом берегу Оредежа (Гатчинский р-н).

Фортунатов Константин Васильевич

Петербургский инженер, архитектор. Работал в Санкт-Петербургском губернском правлении.

По его проектам в Новой Ладоге (Волховский р-н) построена земская больница из трех корпусов (1882), к западному фасаду Климентовской церкви пристроена башнеобразная колокольня с купольным завершением (1874-1878 гг.).

Выбирал место для строительства лесопильного завода Л. И. Шудибиля в 3 верстах от дер. Вырица на правом берегу Оредежа (Гатчинский р-н).

Шарлемань Иосиф Иванович

Российский архитектор, художник, почётный вольный общник Императорской Академии художеств, статский советник. Состоя при кабинете Е. И. В. при архитекторе Л. Руска, после 1817 г. завершал его постройки. В 1830–1840-х гг. один из ведущих архитекторов Петергофа. Автор проектов построек на территории Ботанического сада (1824), перестройки Литовского замка (1826), церквей и др.

Принимал участие в перестройке Тихвинского Введенского монастыре: по его проекту возведена колокольня со Святыми воротами и надвратной церковью Св. Екатерины (1836-1837).

В 1840-х гг. завершил строительство здания Гостиного двора в г. Новая Ладога (ныне Волховский р-н).

В 1831 г. организатор церемонии встречи катафалка с телом цесаревича Константина Павловича в Гатчине.

Шарлемань Иосиф Иванович

Российский архитектор, художник, почётный вольный общник Императорской Академии художеств, статский советник. Состоя при кабинете Е. И. В. при архитекторе Л. Руска, после 1817 г. завершал его постройки. В 1830–1840-х гг. один из ведущих архитекторов Петергофа. Автор проектов построек на территории Ботанического сада (1824), перестройки Литовского замка (1826), церквей и др.

Принимал участие в перестройке Тихвинского Введенского монастыре: по его проекту возведена колокольня со Святыми воротами и надвратной церковью Св. Екатерины (1836-1837).

В 1840-х гг. завершил строительство здания Гостиного двора в г. Новая Ладога (ныне Волховский р-н).

В 1831 г. организатор церемонии встречи катафалка с телом цесаревича Константина Павловича в Гатчине.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шидловский Сергей Владимирович

Профессор Военно–медицинской академии, доктор наук, общественный деятель, доцент по общественной гигиене, член медицинского совета Петербургской Губернской санитарной комиссии. Окончил Медико–хирургическую академию (1871). Участвовал в русско–турецкой войне (1877–1878), где был младшим врачом 84–го пехотного Ширванского полка. Вернувшись с войны С. В. Шидловский начал заниматься гигиеническими исследованиями в лаборатории профессора А. П. Доброславина. Результаты этой работы отражены в монографии «Очистка песком воды для питья в больших размерах», защищенной им в качестве докторской диссертации (1881).

В 1874 г. уехал в Тихвин, где работал земским уездным врачом.Организовал оспопрививание в уезде. Выступал насъезде «Тихвинские земские врачинаIII съезде врачей Новгородской губернии в 1875 г» с докладом о предложении ввести должность санитарного врача в уезде.

Осенью 1881 г. С. В. Шидловский работал земским врачом в Новоладожском уезде. В 1906 г. возглавлял санитарное направление работ...

Шидловский Сергей Владимирович

Профессор Военно–медицинской академии, доктор наук, общественный деятель, доцент по общественной гигиене, член медицинского совета Петербургской Губернской санитарной комиссии. Окончил Медико–хирургическую академию (1871). Участвовал в русско–турецкой войне (1877–1878), где был младшим врачом 84–го пехотного Ширванского полка. Вернувшись с войны С. В. Шидловский начал заниматься гигиеническими исследованиями в лаборатории профессора А. П. Доброславина. Результаты этой работы отражены в монографии «Очистка песком воды для питья в больших размерах», защищенной им в качестве докторской диссертации (1881).

В 1874 г. уехал в Тихвин, где работал земским уездным врачом.Организовал оспопрививание в уезде. Выступал насъезде «Тихвинские земские врачинаIII съезде врачей Новгородской губернии в 1875 г» с докладом о предложении ввести должность санитарного врача в уезде.

Осенью 1881 г. С. В. Шидловский работал земским врачом в Новоладожском уезде. В 1906 г. возглавлял санитарное направление работ...

Шишко Лев Петрович

Петербуржский гражданский архитектор.

В 1914 построил реальное училище для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н). Здесь ныне размещается Новоладожская средняя школа № 1. Неоклассический декор массивного здания на углу ул. Пионерской и Пролетарского канала частично утрачен.

По его проекту построен Костел Пресвятой Девы Марии Кармельской для католической общины в Гатчине. Здание было выдержано в стиле европейской неоготики. Освятили в 1911 г.

В 1905-1909 построил храм Св. прп. Серафима Саровского в Зачеренье (Лужский р-н).

Шишко Лев Петрович

Петербуржский гражданский архитектор.

В 1914 построил реальное училище для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н). Здесь ныне размещается Новоладожская средняя школа № 1. Неоклассический декор массивного здания на углу ул. Пионерской и Пролетарского канала частично утрачен.

По его проекту построен Костел Пресвятой Девы Марии Кармельской для католической общины в Гатчине. Здание было выдержано в стиле европейской неоготики. Освятили в 1911 г.

В 1905-1909 построил храм Св. прп. Серафима Саровского в Зачеренье (Лужский р-н).

Щурупов Михаил Арефьевич

Российский архитектор. Родился в г. Аренсбурге (ныне г. Курессааре, Эстония). Академик (1858). Основной сферой деятельности была церковная архитектура. По его проектам построен ряд храмов, из которых важнейшие - церкви Св. Николая Чудотворца на Черной речке, Святых Бориса и Глеба на Калашниковской пристани и Смоленской Божьей Матери за Невской заставой (в Санкт-Петербурге), православный собор в Токио (Япония) и собор в русском ските на Афоне (Греция). Принимал участие в реставрации киевского Софийского собора и в продолжение нескольких лет заведовал скульптурным и рисовальным классом при Императорском фарфоровом заводе (Санкт-Петербург).

В Ямбурге (ныне г. Кингисепп) по его проекту был создан памятник на могиле генерала К. И. Бистрома (1841).

Перестраивал церковь Св. Николая Чудотворца в Кобоне (ныне Кировский р-н), реконструировал ее интерьеры (1860-1861).

Под его руководством в 1869-79 гг. была практически заново возведена церковь Св. Николая Чудотворца в дер. Мемино (ныне Киришск...

Щурупов Михаил Арефьевич

Российский архитектор. Родился в г. Аренсбурге (ныне г. Курессааре, Эстония). Академик (1858). Основной сферой деятельности была церковная архитектура. По его проектам построен ряд храмов, из которых важнейшие - церкви Св. Николая Чудотворца на Черной речке, Святых Бориса и Глеба на Калашниковской пристани и Смоленской Божьей Матери за Невской заставой (в Санкт-Петербурге), православный собор в Токио (Япония) и собор в русском ските на Афоне (Греция). Принимал участие в реставрации киевского Софийского собора и в продолжение нескольких лет заведовал скульптурным и рисовальным классом при Императорском фарфоровом заводе (Санкт-Петербург).

В Ямбурге (ныне г. Кингисепп) по его проекту был создан памятник на могиле генерала К. И. Бистрома (1841).

Перестраивал церковь Св. Николая Чудотворца в Кобоне (ныне Кировский р-н), реконструировал ее интерьеры (1860-1861).

Под его руководством в 1869-79 гг. была практически заново возведена церковь Св. Николая Чудотворца в дер. Мемино (ныне Киришск...

Энгельгардт Егор Антонович

Русский писатель и педагог, директор Петербургского педагогического института. Родился в Риге (Латвия). Сначала служил на военном поприще - находился ординарцем при князе Потемкине, впоследствии прикомандирован к канцелярии князя Зубова. Затем, Е. Энгельгардт перешел в коллегию Иностранных дел, в канцелярию вице–канцлера князя Куракина. Е. Энгельгардт с молодых лет чувствовал влечение к педагогическим занятиям. Тогда уже он читал сочинения, в которых развивались лучшие методы воспитания юношества и постоянно имел желание быть во главе воспитательного заведения. В 1816—23 гг. – был директором Царскосельского лицея. Именно он спас Пушкина от ссылки в Сибирь, наставник заступился перед императором за своего бывшего ученика, назвав его «красой современной литературы».

Будучи директором Петербургского педагогического института, в Отечественную войну, в октябре 1812 г., при эвакуации, Е. Энгельгардт сопровождал гимназистов в Петрозаводск. Суда прошли через Шлиссельбург (Кировский р-н), Нову...

Энгельгардт Егор Антонович

Русский писатель и педагог, директор Петербургского педагогического института. Родился в Риге (Латвия). Сначала служил на военном поприще - находился ординарцем при князе Потемкине, впоследствии прикомандирован к канцелярии князя Зубова. Затем, Е. Энгельгардт перешел в коллегию Иностранных дел, в канцелярию вице–канцлера князя Куракина. Е. Энгельгардт с молодых лет чувствовал влечение к педагогическим занятиям. Тогда уже он читал сочинения, в которых развивались лучшие методы воспитания юношества и постоянно имел желание быть во главе воспитательного заведения. В 1816—23 гг. – был директором Царскосельского лицея. Именно он спас Пушкина от ссылки в Сибирь, наставник заступился перед императором за своего бывшего ученика, назвав его «красой современной литературы».

Будучи директором Петербургского педагогического института, в Отечественную войну, в октябре 1812 г., при эвакуации, Е. Энгельгардт сопровождал гимназистов в Петрозаводск. Суда прошли через Шлиссельбург (Кировский р-н), Нову...

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Строганов Александр Сергеевич

Российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года — граф; действительный тайный советник 1-го класса, обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Владел, доставшейся по наследству, обширной вотчиной Матоксой (Всеволожский р-н), площадью 42207 десятин, которую в 1764 уступил своему двоюродному брату.

При нем, вероятно был построен первый усадебный дом в Марьино (Тосненский р-н). В 1810-х имение было расширено за счет покупки соседних деревень, в частности Андрианова, где был уже построен каменный барский дом, деревянную церковь и бревенчатые службы.

В 1789 г. посетил Новую Ладогу (Волховский р-н) в свите Павла I.

Строганов Павел Александрович

Граф, российский военный и государственный деятель; генерал-

лейтенант, генерал–адъютант из рода Строгановых. Родился в Париже (Франция). Участник наполеоновский войн, сподвижник и советник Александра I. Член Негласного комитета.

В юношестве, вместе со своим воспитателем предпринял длительное

путешествие по России в 1785-1786 гг. Увидел и посетил Ладожское и

Онежские озера, Новую Ладогу (ныне Волховский р-н).

Владелец имения Марьино (Тосненский р-н). При нем в 1798 г. к усадьбе были

присоединены соседнее село Усадище и дер. Рублево. Самолично заниматься

благоустройством Марьинского имения не имел возможности, и управляла им его жена

Софья Владимировна, урожденная Голицына.

Строганов Павел Александрович

Граф, российский военный и государственный деятель; генерал-

лейтенант, генерал–адъютант из рода Строгановых. Родился в Париже (Франция). Участник наполеоновский войн, сподвижник и советник Александра I. Член Негласного комитета.

В юношестве, вместе со своим воспитателем предпринял длительное

путешествие по России в 1785-1786 гг. Увидел и посетил Ладожское и

Онежские озера, Новую Ладогу (ныне Волховский р-н).

Владелец имения Марьино (Тосненский р-н). При нем в 1798 г. к усадьбе были

присоединены соседнее село Усадище и дер. Рублево. Самолично заниматься

благоустройством Марьинского имения не имел возможности, и управляла им его жена

Софья Владимировна, урожденная Голицына.

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Филиппов Сергей Николаевич

Российский комедийный актер театра и кино, народный артист РСФСР (1957). Родился в Саратове. После окончания Ленинградского эстрадно-циркового техникума (1933) был принят в труппу Театра оперы и балета. По состоянию здоровья пришлось уйти из балета. Начал выступать на эстрадных площадках Ленинграда. В 1935–1965 гг. артист ленинградского Театра Комедии. С 1965 г. – актер киностудии «Ленфильм». Популярность принесли ему роли в фильмах «Укротительница тигров» (1954), «Карнавальная ночь» (1956), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Собачье сердце» (1988).

Снимался в фильме «Волочаевские дни» (1937), в т. ч. в Киркемягах (Кингисеппский р-н). Актер так подружился с местным жеребенок, что хозяин предложил забрать его с собой.

В войну выступал с фронтовыми бригадами на фронте и перед ранеными, за что был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

В конце ноября 1941 г. эвакуировался вместе с семьей и театром в Копейск (Челябинская обл.). Во время перелета на сам...

Филиппов Сергей Николаевич

Российский комедийный актер театра и кино, народный артист РСФСР (1957). Родился в Саратове. После окончания Ленинградского эстрадно-циркового техникума (1933) был принят в труппу Театра оперы и балета. По состоянию здоровья пришлось уйти из балета. Начал выступать на эстрадных площадках Ленинграда. В 1935–1965 гг. артист ленинградского Театра Комедии. С 1965 г. – актер киностудии «Ленфильм». Популярность принесли ему роли в фильмах «Укротительница тигров» (1954), «Карнавальная ночь» (1956), «12 стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Собачье сердце» (1988).

Снимался в фильме «Волочаевские дни» (1937), в т. ч. в Киркемягах (Кингисеппский р-н). Актер так подружился с местным жеребенок, что хозяин предложил забрать его с собой.

В войну выступал с фронтовыми бригадами на фронте и перед ранеными, за что был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

В конце ноября 1941 г. эвакуировался вместе с семьей и театром в Копейск (Челябинская обл.). Во время перелета на сам...

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шварц Евгений Григорьевич

Последний владелец усадьбы «Успенское» (с. Старая Ладога, Волховский р-н). Главный дом известен сейчас под названием "Дом Шварца". Новый хозяин переделывает интерьеры в конце 19 в., делает пристройки. В начале 20 в. неоднократно избирался предводителем дворян Новоладожского уезда.

Коллекционер живописи, и поэтому Успенское связано со многими именами приезжавших сюда художников. Известен портрет семьи Шварц работы Б. М. Кустодиева. В 1918 году коллекция Е. Г. Шварца конфискована и передана в Русский Музей.

Активно занимался общественными делами. Был членом благотворительного Алексеевского общества дел милосердия на Успенском о-ве (г. Волхов), членом комиссии по строительству реального училища для мальчиков в Новой Ладоге (Волховский р-н) и т. д.

В 1925 г. 82-летний Е. Г. Шварц с семьей были приговорены к высылке за пределы Новоладожского уезда.

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шереметев Борис Петрович

Российский полководец, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России (1706). Сподвижник Петра I. Родился в Москве. Участник русско-турецких войн (1686–1700) и (1710–1713), Северной войны (1700–1721).

В Нарвском сражении (1700) командовал поместной конницей, прошедшей из Новгорода по Полужью к Яму (ныне г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино (Лужский р-н). Сумерская волость (ныне тер. Лужского и Сланцевского р-нов), стала базой для отрядов Шереметева, действующих в 1700–1702 гг. в глубине вражеских территорий. Вероятоно тогда и был построен мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.

Осенью 1702 г. возглавил осадную армию при взятии Нотебурга (ныне Шлиссельбург). Руководил войсками, овладевшими в кампанию 1703 г. Ингерманландией. Лично командовал осадой крепости Копорье (Ломоносовский р-н). После взятия Яма руководил восстановлением и укреплением обороноспособности города. По приказу...

Шидловский Сергей Владимирович

Профессор Военно–медицинской академии, доктор наук, общественный деятель, доцент по общественной гигиене, член медицинского совета Петербургской Губернской санитарной комиссии. Окончил Медико–хирургическую академию (1871). Участвовал в русско–турецкой войне (1877–1878), где был младшим врачом 84–го пехотного Ширванского полка. Вернувшись с войны С. В. Шидловский начал заниматься гигиеническими исследованиями в лаборатории профессора А. П. Доброславина. Результаты этой работы отражены в монографии «Очистка песком воды для питья в больших размерах», защищенной им в качестве докторской диссертации (1881).

В 1874 г. уехал в Тихвин, где работал земским уездным врачом.Организовал оспопрививание в уезде. Выступал насъезде «Тихвинские земские врачинаIII съезде врачей Новгородской губернии в 1875 г» с докладом о предложении ввести должность санитарного врача в уезде.

Осенью 1881 г. С. В. Шидловский работал земским врачом в Новоладожском уезде. В 1906 г. возглавлял санитарное направление работ...

Шидловский Сергей Владимирович

Профессор Военно–медицинской академии, доктор наук, общественный деятель, доцент по общественной гигиене, член медицинского совета Петербургской Губернской санитарной комиссии. Окончил Медико–хирургическую академию (1871). Участвовал в русско–турецкой войне (1877–1878), где был младшим врачом 84–го пехотного Ширванского полка. Вернувшись с войны С. В. Шидловский начал заниматься гигиеническими исследованиями в лаборатории профессора А. П. Доброславина. Результаты этой работы отражены в монографии «Очистка песком воды для питья в больших размерах», защищенной им в качестве докторской диссертации (1881).

В 1874 г. уехал в Тихвин, где работал земским уездным врачом.Организовал оспопрививание в уезде. Выступал насъезде «Тихвинские земские врачинаIII съезде врачей Новгородской губернии в 1875 г» с докладом о предложении ввести должность санитарного врача в уезде.

Осенью 1881 г. С. В. Шидловский работал земским врачом в Новоладожском уезде. В 1906 г. возглавлял санитарное направление работ...

Энгельгардт Егор Антонович

Русский писатель и педагог, директор Петербургского педагогического института. Родился в Риге (Латвия). Сначала служил на военном поприще - находился ординарцем при князе Потемкине, впоследствии прикомандирован к канцелярии князя Зубова. Затем, Е. Энгельгардт перешел в коллегию Иностранных дел, в канцелярию вице–канцлера князя Куракина. Е. Энгельгардт с молодых лет чувствовал влечение к педагогическим занятиям. Тогда уже он читал сочинения, в которых развивались лучшие методы воспитания юношества и постоянно имел желание быть во главе воспитательного заведения. В 1816—23 гг. – был директором Царскосельского лицея. Именно он спас Пушкина от ссылки в Сибирь, наставник заступился перед императором за своего бывшего ученика, назвав его «красой современной литературы».

Будучи директором Петербургского педагогического института, в Отечественную войну, в октябре 1812 г., при эвакуации, Е. Энгельгардт сопровождал гимназистов в Петрозаводск. Суда прошли через Шлиссельбург (Кировский р-н), Нову...

Энгельгардт Егор Антонович

Русский писатель и педагог, директор Петербургского педагогического института. Родился в Риге (Латвия). Сначала служил на военном поприще - находился ординарцем при князе Потемкине, впоследствии прикомандирован к канцелярии князя Зубова. Затем, Е. Энгельгардт перешел в коллегию Иностранных дел, в канцелярию вице–канцлера князя Куракина. Е. Энгельгардт с молодых лет чувствовал влечение к педагогическим занятиям. Тогда уже он читал сочинения, в которых развивались лучшие методы воспитания юношества и постоянно имел желание быть во главе воспитательного заведения. В 1816—23 гг. – был директором Царскосельского лицея. Именно он спас Пушкина от ссылки в Сибирь, наставник заступился перед императором за своего бывшего ученика, назвав его «красой современной литературы».

Будучи директором Петербургского педагогического института, в Отечественную войну, в октябре 1812 г., при эвакуации, Е. Энгельгардт сопровождал гимназистов в Петрозаводск. Суда прошли через Шлиссельбург (Кировский р-н), Нову...