Наталья Алексеевна

Царевна, любимая сестра императора Петра I. На протяжении всей своей жизни, ещё с детства, разделяла увлечение брата западной культурой и поддерживала его в своих начинаниях. Ещё при жизни царевны в её доме была устроена первая в Петербурге богадельня. Интересовалась театром, по одной из версий написала 2 пьесы. Библиотека царевны Натальи находится в составе рукописных фондов Библиотеки Академии Наук.

В апреле 1708 г. в составе царской семьи посетила Шлиссельбург (ныне Кировский р-н), совершая переезд из Москвы в Петербург, где и была встречена Петром I (на новгородской дороге).

В июне 1708 присутствовала на дне рождении и именинах Петра I в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н).

В том же 1708 году Петр I подарил ей Гатчинскую мызу, которую за восемь лет переоборудовали в имение. Для Натальи Алексеевны был построен на одном из прибрежных холмов Белого озера трёхэтажный дом.

Наталья Алексеевна

Царевна, любимая сестра императора Петра I. На протяжении всей своей жизни, ещё с детства, разделяла увлечение брата западной культурой и поддерживала его в своих начинаниях. Ещё при жизни царевны в её доме была устроена первая в Петербурге богадельня. Интересовалась театром, по одной из версий написала 2 пьесы. Библиотека царевны Натальи находится в составе рукописных фондов Библиотеки Академии Наук.

В апреле 1708 г. в составе царской семьи посетила Шлиссельбург (ныне Кировский р-н), совершая переезд из Москвы в Петербург, где и была встречена Петром I (на новгородской дороге).

В июне 1708 присутствовала на дне рождении и именинах Петра I в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н).

В том же 1708 году Петр I подарил ей Гатчинскую мызу, которую за восемь лет переоборудовали в имение. Для Натальи Алексеевны был построен на одном из прибрежных холмов Белого озера трёхэтажный дом.

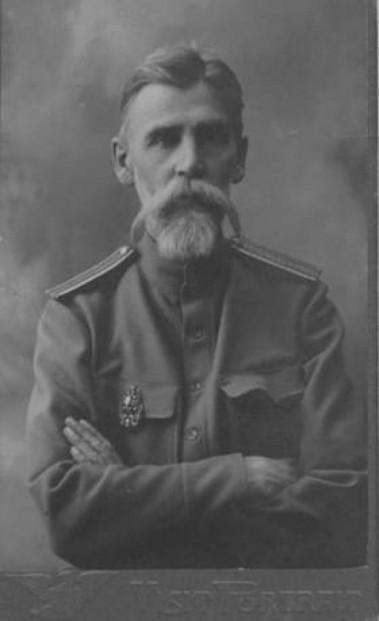

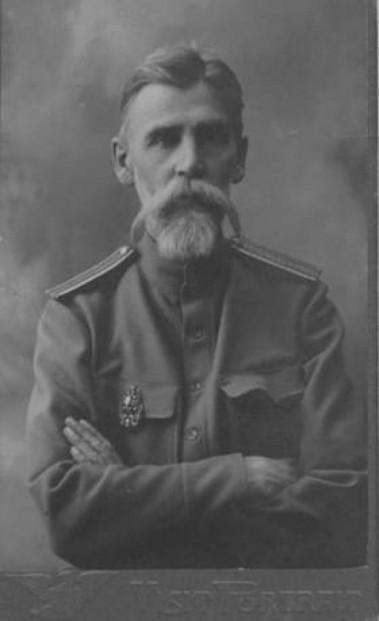

Николай Николаевич Старший

Великий князь из династии Романовых, российский военный деятель, генерал-фельдмаршал. Родился в Царском Селе (ныне г. Пушкин, г. Санкт-Петербург). Сын императора Николая I. Участник обороны Севастополя в ходе Крымской войны (1853–1856). Командир Отдельного Гвардейского корпуса (1861–1864). Главнокомандующий действующей армией на Балканах во время русско-турецкой войны (1877–1878). В 1864–1880 гг. – командующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа (включавшего на тот момент большую часть современной Ленинградской области).

В 1843 и 1844 гг. вместе со своими братьями Константином и Михаилом проходил морскую практику на люгере «Ораниенбаум», выходя в Финский залив.

В 1850 г. вместе со своим братом Михаилом посетил Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

В 1854 г. проследовал через Выборг в свите своего отца императора Николая I во время инспекции финляндских укреплений.

С детства неоднократно бывал в Гатчине вместе с царской семьей, в том числе во время маневров....

Николай Николаевич Старший

Великий князь из династии Романовых, российский военный деятель, генерал-фельдмаршал. Родился в Царском Селе (ныне г. Пушкин, г. Санкт-Петербург). Сын императора Николая I. Участник обороны Севастополя в ходе Крымской войны (1853–1856). Командир Отдельного Гвардейского корпуса (1861–1864). Главнокомандующий действующей армией на Балканах во время русско-турецкой войны (1877–1878). В 1864–1880 гг. – командующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа (включавшего на тот момент большую часть современной Ленинградской области).

В 1843 и 1844 гг. вместе со своими братьями Константином и Михаилом проходил морскую практику на люгере «Ораниенбаум», выходя в Финский залив.

В 1850 г. вместе со своим братом Михаилом посетил Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

В 1854 г. проследовал через Выборг в свите своего отца императора Николая I во время инспекции финляндских укреплений.

С детства неоднократно бывал в Гатчине вместе с царской семьей, в том числе во время маневров....

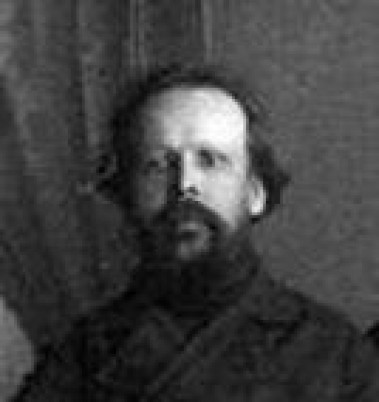

Оболенский Владимир Владимирович

Земский деятель, издатель и меценат. Статский советник (1881). Представитель русского княжеского рода Оболенских. В 1860 г. окончил Николаевское кавалерийское училище.

В конце 1860-х гг. женился на дочери крупного ямбургского землевладельца, действительного тайного советника, сенатора А. Ф. Веймарна. В качестве приданого супруге Лидии Александровне досталось имение Ястребино (Волосовский р–н). С 1869 г. началась благотворительная деятельность В. В. Оболенского в Ямбургском уезде (ныне Кингисеппский р-н). В том же году вместе со своим тестем А. Ф. Веймарном и священником А. Д. Врудским при местной церкви создал свое благотворительное общество, при котором кроме приюта и школы была организована библиотека. В течение длительного времени являлся председателем строительной комиссии. При его содействии в 1870 г. в дер. Пустомержа (Кингисеппский р-н) было открыто народное училище императорского Санкт-Петрбургского воспитательного дома и библиотека. Создатель и редактор первой газеты в 1872...

Оболенский Владимир Владимирович

Земский деятель, издатель и меценат. Статский советник (1881). Представитель русского княжеского рода Оболенских. В 1860 г. окончил Николаевское кавалерийское училище.

В конце 1860-х гг. женился на дочери крупного ямбургского землевладельца, действительного тайного советника, сенатора А. Ф. Веймарна. В качестве приданого супруге Лидии Александровне досталось имение Ястребино (Волосовский р–н). С 1869 г. началась благотворительная деятельность В. В. Оболенского в Ямбургском уезде (ныне Кингисеппский р-н). В том же году вместе со своим тестем А. Ф. Веймарном и священником А. Д. Врудским при местной церкви создал свое благотворительное общество, при котором кроме приюта и школы была организована библиотека. В течение длительного времени являлся председателем строительной комиссии. При его содействии в 1870 г. в дер. Пустомержа (Кингисеппский р-н) было открыто народное училище императорского Санкт-Петрбургского воспитательного дома и библиотека. Создатель и редактор первой газеты в 1872...

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Панин Андрей Владимирович

Российский актер театра и кино. Родился в Новосибирске. После окончания Школы-студии МХАТ (1990) был приглашен во МХАТ им. А. Чехова и начал преподавать в альма-матер. Работал в Театре О. Табакова и в Театре им. А. Пушкина.

Известность в кино приобрел благодаря фильма «Мама, не горюй» (1997), «Свадьба» (2000), «Бригада» (2002).

Снимался в Выборге в фильмах «Бой с тенью» (2004), «Объявлены в розыск» (2008).

Место съемок сериала «Шерлок Холмс» (2013), где актер сыграл одну из главных ролей проходили в Ивангороде, Гатчине, Выборге и др. городах.

Панин Андрей Владимирович

Российский актер театра и кино. Родился в Новосибирске. После окончания Школы-студии МХАТ (1990) был приглашен во МХАТ им. А. Чехова и начал преподавать в альма-матер. Работал в Театре О. Табакова и в Театре им. А. Пушкина.

Известность в кино приобрел благодаря фильма «Мама, не горюй» (1997), «Свадьба» (2000), «Бригада» (2002).

Снимался в Выборге в фильмах «Бой с тенью» (2004), «Объявлены в розыск» (2008).

Место съемок сериала «Шерлок Холмс» (2013), где актер сыграл одну из главных ролей проходили в Ивангороде, Гатчине, Выборге и др. городах.

Панова Вера Федоровна

Русская советская писательница. Родилась в Ростове-на-Дону. По многим ее книгам были поставлены кинофильмы «Евдокия», «Рабочий поселок», «Сентиментальный роман», «Спутники», «Сережа».

В Великую Отечественную войну, находясь в Пушкине, в сентябре 1941, через Гатчину и ст. Веймарн (Кингисеппский р-н),была угнана фашистами в Эстонию, но по пути ей удалось бежать и добраться до семьи на Украине.

Став уже известной писательницей, в 1946 г. переехала в Ленинград. Вела активную общественную жизнь. Вместе с мужем-диссидентом Д. Даром активно помогала молодым дарованиям.

Посетила городскую библиотеку (ныне имени А. Аалто) в Выборге в 1961 г. Оставила автограф на своей книге «Сентиментальный роман» 1958 года издания.

Панова Вера Федоровна

Русская советская писательница. Родилась в Ростове-на-Дону. По многим ее книгам были поставлены кинофильмы «Евдокия», «Рабочий поселок», «Сентиментальный роман», «Спутники», «Сережа».

В Великую Отечественную войну, находясь в Пушкине, в сентябре 1941, через Гатчину и ст. Веймарн (Кингисеппский р-н),была угнана фашистами в Эстонию, но по пути ей удалось бежать и добраться до семьи на Украине.

Став уже известной писательницей, в 1946 г. переехала в Ленинград. Вела активную общественную жизнь. Вместе с мужем-диссидентом Д. Даром активно помогала молодым дарованиям.

Посетила городскую библиотеку (ныне имени А. Аалто) в Выборге в 1961 г. Оставила автограф на своей книге «Сентиментальный роман» 1958 года издания.

Питка Йохан

Военный и политический деятель Эстонии, контр-адмирал (1919). Родился в дер. Ялгсема (Эстония). В 1917 г. активно участвовал в создании эстонского государства и его военных частей. В 1918 г. председатель подпольного Оборонного союза. Активный участник Освободительной войны, организовал мобилизацию солдат, строительство бронепоездов бронемашин. В 1918–1919 гг. – командующий военно-морскими силамиЭстонии.В мае 1919 г. руководил высадкой десанта Ингерманландского батальона в Лужской губе (Кингисеппский р-н), операцией у форта Красная Горка (октябрь 1919, Ломоносовский р-н).

В межвоенный период издавал газету и журнал, написал книгу воспоминаний. Член первой палаты Национального собрания (1937), эмигрировал в Финляндию. В 1944 г. вернулся в Эстонию, сформировал «Боевую группу адмирала Питка», котораяна стороне немецко-фашистских оккупантов участвовала в боях с наступавшими советскими войсками. В одном из боевпропал без вести.

Питка Йохан

Военный и политический деятель Эстонии, контр-адмирал (1919). Родился в дер. Ялгсема (Эстония). В 1917 г. активно участвовал в создании эстонского государства и его военных частей. В 1918 г. председатель подпольного Оборонного союза. Активный участник Освободительной войны, организовал мобилизацию солдат, строительство бронепоездов бронемашин. В 1918–1919 гг. – командующий военно-морскими силамиЭстонии.В мае 1919 г. руководил высадкой десанта Ингерманландского батальона в Лужской губе (Кингисеппский р-н), операцией у форта Красная Горка (октябрь 1919, Ломоносовский р-н).

В межвоенный период издавал газету и журнал, написал книгу воспоминаний. Член первой палаты Национального собрания (1937), эмигрировал в Финляндию. В 1944 г. вернулся в Эстонию, сформировал «Боевую группу адмирала Питка», котораяна стороне немецко-фашистских оккупантов участвовала в боях с наступавшими советскими войсками. В одном из боевпропал без вести.

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Прасковья Федоровна

Царица, супруга царя Ивана V Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны, любимая невестка царя Петра I.

Впервые в Петербург приехала в апреле 1708 г. через Шлиссельбург (Кировский р-н), где Петр I встречал ее с родственниками на новгородской дороге. Оттуда на парусном корабле они по Неве проследовали в столицу.

Прасковье Федоровне была передана во владение Куровицкая мыза (Гатчинский р-н), ранее принадлежавшая царевичу Алексею.

В июне 1708 в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н) присутствовала на дне рождении и именинах императора.

Царица посещала Олонецкие «марциальные воды» (Карелия) в начале 1721 г. и в 1723 г., причем ее провожала довольно большая свита на шестидесяти подводах. Путь ее лежал через восток и северо-восток нынешней Ленинградской области.

Прасковья Федоровна

Царица, супруга царя Ивана V Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны, любимая невестка царя Петра I.

Впервые в Петербург приехала в апреле 1708 г. через Шлиссельбург (Кировский р-н), где Петр I встречал ее с родственниками на новгородской дороге. Оттуда на парусном корабле они по Неве проследовали в столицу.

Прасковье Федоровне была передана во владение Куровицкая мыза (Гатчинский р-н), ранее принадлежавшая царевичу Алексею.

В июне 1708 в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н) присутствовала на дне рождении и именинах императора.

Царица посещала Олонецкие «марциальные воды» (Карелия) в начале 1721 г. и в 1723 г., причем ее провожала довольно большая свита на шестидесяти подводах. Путь ее лежал через восток и северо-восток нынешней Ленинградской области.

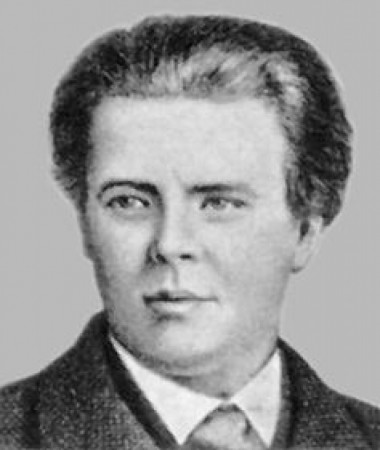

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

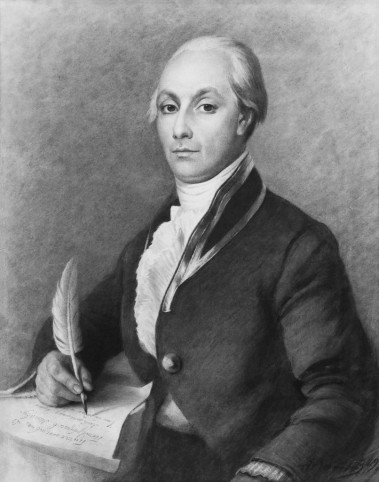

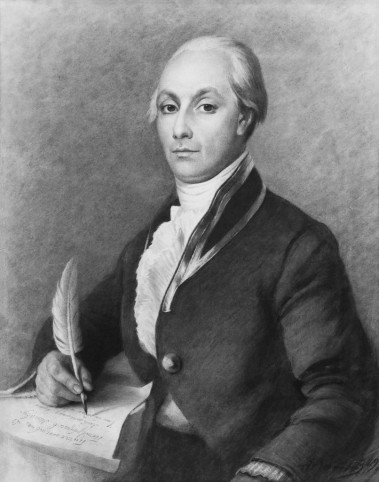

Радищев Александр Николаевич

Русский писатель, философ, поэт. Родился в с. Верхнее Аблязево (ныне с. Радищево, Пензенская обл.) Служил протоколистом в Сенате (1771–1773), обер-аудитором в штабе Финляндской дивизии (1773–1775), в Коммерц-коллегии (1777–1780). В 1780–1789 гг. был помощником управляющего, а с 1790 – управляющий Петербургской таможней, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Автор знаменитого произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

По дороге в Лейпцигский университет, с другом А. Рубановским, остановились у тети последнего в имении на мызе Онштопель (ныне дер. Онстопель, Кингисеппский р-н). Здесь, познакомился со своей будущей женой – Анной Васильевной (ур. Рубановская). Приезжая к теще и тестю, попутно изучал экономику уезда. Это нашло отражение в его исследовании «Записки о податях», где приводились данные о Ямбурге и ряде других уездов Петербургской губернии. Более глубоко положение крестьян Ямбургского уезда проанализировано в «Описание Петербургской губернии»...

Радищев Александр Николаевич

Русский писатель, философ, поэт. Родился в с. Верхнее Аблязево (ныне с. Радищево, Пензенская обл.) Служил протоколистом в Сенате (1771–1773), обер-аудитором в штабе Финляндской дивизии (1773–1775), в Коммерц-коллегии (1777–1780). В 1780–1789 гг. был помощником управляющего, а с 1790 – управляющий Петербургской таможней, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Автор знаменитого произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

По дороге в Лейпцигский университет, с другом А. Рубановским, остановились у тети последнего в имении на мызе Онштопель (ныне дер. Онстопель, Кингисеппский р-н). Здесь, познакомился со своей будущей женой – Анной Васильевной (ур. Рубановская). Приезжая к теще и тестю, попутно изучал экономику уезда. Это нашло отражение в его исследовании «Записки о податях», где приводились данные о Ямбурге и ряде других уездов Петербургской губернии. Более глубоко положение крестьян Ямбургского уезда проанализировано в «Описание Петербургской губернии»...

Резвой Дмитрий Петрович

Генерал-лейтенант. Участвовал в осаде Очакова, штурме Варшавы, отличился при Прейсиш-Эйлау, командовал артиллерией в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. Его портрет есть среди героев Отечественной войны 1812 г. в Военной галерее Зимнего дворца.

В 1800 г. приобрел усадьбу Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). Выйдя в отставку в 1816 г. он занялся благоустройством купленного имения и расширением парка. Были построены хозяйственный двор, службы. Двухэтажный белоснежный усадебный дом с полуротондой, стоявший на террасе-пригорке, фасадом был обращен в сторону реки Луги. Запрудил реку Солку у впадения ее в Лугу и на берегу разлива поставил мельницу. В усадьбе собрал коллекцию портретов родственников и картин, подаренных ему друзьями-однополчанами.

Резвой Дмитрий Петрович

Генерал-лейтенант. Участвовал в осаде Очакова, штурме Варшавы, отличился при Прейсиш-Эйлау, командовал артиллерией в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. Его портрет есть среди героев Отечественной войны 1812 г. в Военной галерее Зимнего дворца.

В 1800 г. приобрел усадьбу Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). Выйдя в отставку в 1816 г. он занялся благоустройством купленного имения и расширением парка. Были построены хозяйственный двор, службы. Двухэтажный белоснежный усадебный дом с полуротондой, стоявший на террасе-пригорке, фасадом был обращен в сторону реки Луги. Запрудил реку Солку у впадения ее в Лугу и на берегу разлива поставил мельницу. В усадьбе собрал коллекцию портретов родственников и картин, подаренных ему друзьями-однополчанами.

Резвый Дмитрий Модестович

Российский военный инженер и военачальник, генерал от инфантерии. Участник кампании в Средней Азии (1873, 1876) и Русско-турецкой войны (1877–1878). Особо отличился при обороне Шипки (1877).

При достижении совершеннолетия стал владельцем имения Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). По его приглашению здесь гостил и работал над картинами знаменитый художник И. Шишкин. На 1900 г. владел 1070 десятинами земли в волости.

Усадьба и ее хозяин упоминаются в романе В. Пикуля «На задворках великой империи» (1966).

Резвый Дмитрий Модестович

Российский военный инженер и военачальник, генерал от инфантерии. Участник кампании в Средней Азии (1873, 1876) и Русско-турецкой войны (1877–1878). Особо отличился при обороне Шипки (1877).

При достижении совершеннолетия стал владельцем имения Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). По его приглашению здесь гостил и работал над картинами знаменитый художник И. Шишкин. На 1900 г. владел 1070 десятинами земли в волости.

Усадьба и ее хозяин упоминаются в романе В. Пикуля «На задворках великой империи» (1966).

Резвый Дмитрий Петрович

Российский военный деятель, генерал-майор. Участник русско-турецких войн (1787–1791, 1806–1812), наполеоновских войн (1799–1815). Особо отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау (1807), Фридланде (1807) и Татарице (1809). Внес значительный вклад в реформирование российской артиллерии.

В первые годы XIX в. приобрел имение Марингоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). После отставки в 1816 г. занялся благоустройством имения. Построил хозяйственный двор, расширил парк, усадебный дом в один этаж в голландском стиле был устроен при впадении р. Солки в Лугу.

Резвый Дмитрий Петрович

Российский военный деятель, генерал-майор. Участник русско-турецких войн (1787–1791, 1806–1812), наполеоновских войн (1799–1815). Особо отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау (1807), Фридланде (1807) и Татарице (1809). Внес значительный вклад в реформирование российской артиллерии.

В первые годы XIX в. приобрел имение Марингоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). После отставки в 1816 г. занялся благоустройством имения. Построил хозяйственный двор, расширил парк, усадебный дом в один этаж в голландском стиле был устроен при впадении р. Солки в Лугу.

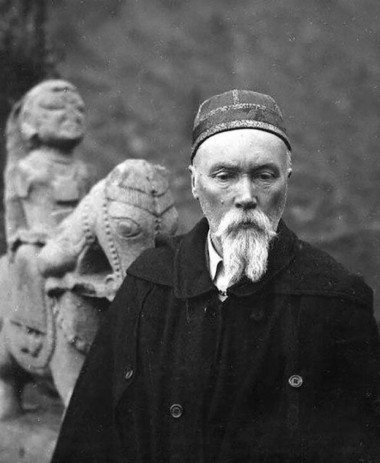

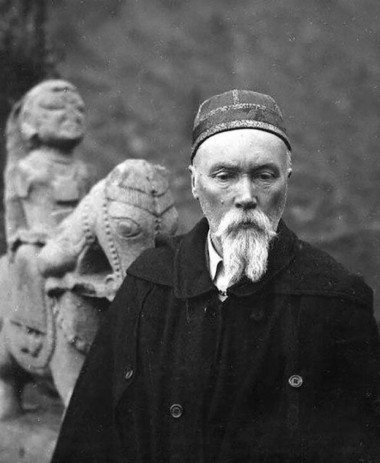

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Наталья Алексеевна

Царевна, любимая сестра императора Петра I. На протяжении всей своей жизни, ещё с детства, разделяла увлечение брата западной культурой и поддерживала его в своих начинаниях. Ещё при жизни царевны в её доме была устроена первая в Петербурге богадельня. Интересовалась театром, по одной из версий написала 2 пьесы. Библиотека царевны Натальи находится в составе рукописных фондов Библиотеки Академии Наук.

В апреле 1708 г. в составе царской семьи посетила Шлиссельбург (ныне Кировский р-н), совершая переезд из Москвы в Петербург, где и была встречена Петром I (на новгородской дороге).

В июне 1708 присутствовала на дне рождении и именинах Петра I в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н).

В том же 1708 году Петр I подарил ей Гатчинскую мызу, которую за восемь лет переоборудовали в имение. Для Натальи Алексеевны был построен на одном из прибрежных холмов Белого озера трёхэтажный дом.

Наталья Алексеевна

Царевна, любимая сестра императора Петра I. На протяжении всей своей жизни, ещё с детства, разделяла увлечение брата западной культурой и поддерживала его в своих начинаниях. Ещё при жизни царевны в её доме была устроена первая в Петербурге богадельня. Интересовалась театром, по одной из версий написала 2 пьесы. Библиотека царевны Натальи находится в составе рукописных фондов Библиотеки Академии Наук.

В апреле 1708 г. в составе царской семьи посетила Шлиссельбург (ныне Кировский р-н), совершая переезд из Москвы в Петербург, где и была встречена Петром I (на новгородской дороге).

В июне 1708 присутствовала на дне рождении и именинах Петра I в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н).

В том же 1708 году Петр I подарил ей Гатчинскую мызу, которую за восемь лет переоборудовали в имение. Для Натальи Алексеевны был построен на одном из прибрежных холмов Белого озера трёхэтажный дом.

Николай Николаевич Старший

Великий князь из династии Романовых, российский военный деятель, генерал-фельдмаршал. Родился в Царском Селе (ныне г. Пушкин, г. Санкт-Петербург). Сын императора Николая I. Участник обороны Севастополя в ходе Крымской войны (1853–1856). Командир Отдельного Гвардейского корпуса (1861–1864). Главнокомандующий действующей армией на Балканах во время русско-турецкой войны (1877–1878). В 1864–1880 гг. – командующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа (включавшего на тот момент большую часть современной Ленинградской области).

В 1843 и 1844 гг. вместе со своими братьями Константином и Михаилом проходил морскую практику на люгере «Ораниенбаум», выходя в Финский залив.

В 1850 г. вместе со своим братом Михаилом посетил Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

В 1854 г. проследовал через Выборг в свите своего отца императора Николая I во время инспекции финляндских укреплений.

С детства неоднократно бывал в Гатчине вместе с царской семьей, в том числе во время маневров....

Николай Николаевич Старший

Великий князь из династии Романовых, российский военный деятель, генерал-фельдмаршал. Родился в Царском Селе (ныне г. Пушкин, г. Санкт-Петербург). Сын императора Николая I. Участник обороны Севастополя в ходе Крымской войны (1853–1856). Командир Отдельного Гвардейского корпуса (1861–1864). Главнокомандующий действующей армией на Балканах во время русско-турецкой войны (1877–1878). В 1864–1880 гг. – командующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа (включавшего на тот момент большую часть современной Ленинградской области).

В 1843 и 1844 гг. вместе со своими братьями Константином и Михаилом проходил морскую практику на люгере «Ораниенбаум», выходя в Финский залив.

В 1850 г. вместе со своим братом Михаилом посетил Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

В 1854 г. проследовал через Выборг в свите своего отца императора Николая I во время инспекции финляндских укреплений.

С детства неоднократно бывал в Гатчине вместе с царской семьей, в том числе во время маневров....

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Ольденбургский Александр Петрович

Принц, русский генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор, член Государственного совета. После смерти отца П. Г. Ольденбургского сын продолжил его дело.

В 1890 г. присутствовал в усадьбе Парусинка (Ивангород Кингисеппского р-на) при встрече императоров Александра III и Вильгельма II.

Попечитель Лужского отделения реального училища приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1904 г. детский приют в Луге начал свою работу. Ольденбургский предложил Попечительскому совету воплотить в жизнь идеи французского педагога Э. Демолена. Профессор С. П. Глазенап посвятил статью «Демоленовская школа в Луге». Ольденбургский присутствовал на открытии храма при приюте в 1904 г.

Владелец земель в районе Красной Горки (Ломоносовский р-н). В 1908 г. здесь задумали строить укрепления и, Ольденбургский согласился уступить земли казне за приемлемую компенсацию.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Панин Андрей Владимирович

Российский актер театра и кино. Родился в Новосибирске. После окончания Школы-студии МХАТ (1990) был приглашен во МХАТ им. А. Чехова и начал преподавать в альма-матер. Работал в Театре О. Табакова и в Театре им. А. Пушкина.

Известность в кино приобрел благодаря фильма «Мама, не горюй» (1997), «Свадьба» (2000), «Бригада» (2002).

Снимался в Выборге в фильмах «Бой с тенью» (2004), «Объявлены в розыск» (2008).

Место съемок сериала «Шерлок Холмс» (2013), где актер сыграл одну из главных ролей проходили в Ивангороде, Гатчине, Выборге и др. городах.

Панин Андрей Владимирович

Российский актер театра и кино. Родился в Новосибирске. После окончания Школы-студии МХАТ (1990) был приглашен во МХАТ им. А. Чехова и начал преподавать в альма-матер. Работал в Театре О. Табакова и в Театре им. А. Пушкина.

Известность в кино приобрел благодаря фильма «Мама, не горюй» (1997), «Свадьба» (2000), «Бригада» (2002).

Снимался в Выборге в фильмах «Бой с тенью» (2004), «Объявлены в розыск» (2008).

Место съемок сериала «Шерлок Холмс» (2013), где актер сыграл одну из главных ролей проходили в Ивангороде, Гатчине, Выборге и др. городах.

Панова Вера Федоровна

Русская советская писательница. Родилась в Ростове-на-Дону. По многим ее книгам были поставлены кинофильмы «Евдокия», «Рабочий поселок», «Сентиментальный роман», «Спутники», «Сережа».

В Великую Отечественную войну, находясь в Пушкине, в сентябре 1941, через Гатчину и ст. Веймарн (Кингисеппский р-н),была угнана фашистами в Эстонию, но по пути ей удалось бежать и добраться до семьи на Украине.

Став уже известной писательницей, в 1946 г. переехала в Ленинград. Вела активную общественную жизнь. Вместе с мужем-диссидентом Д. Даром активно помогала молодым дарованиям.

Посетила городскую библиотеку (ныне имени А. Аалто) в Выборге в 1961 г. Оставила автограф на своей книге «Сентиментальный роман» 1958 года издания.

Панова Вера Федоровна

Русская советская писательница. Родилась в Ростове-на-Дону. По многим ее книгам были поставлены кинофильмы «Евдокия», «Рабочий поселок», «Сентиментальный роман», «Спутники», «Сережа».

В Великую Отечественную войну, находясь в Пушкине, в сентябре 1941, через Гатчину и ст. Веймарн (Кингисеппский р-н),была угнана фашистами в Эстонию, но по пути ей удалось бежать и добраться до семьи на Украине.

Став уже известной писательницей, в 1946 г. переехала в Ленинград. Вела активную общественную жизнь. Вместе с мужем-диссидентом Д. Даром активно помогала молодым дарованиям.

Посетила городскую библиотеку (ныне имени А. Аалто) в Выборге в 1961 г. Оставила автограф на своей книге «Сентиментальный роман» 1958 года издания.

Питка Йохан

Военный и политический деятель Эстонии, контр-адмирал (1919). Родился в дер. Ялгсема (Эстония). В 1917 г. активно участвовал в создании эстонского государства и его военных частей. В 1918 г. председатель подпольного Оборонного союза. Активный участник Освободительной войны, организовал мобилизацию солдат, строительство бронепоездов бронемашин. В 1918–1919 гг. – командующий военно-морскими силамиЭстонии.В мае 1919 г. руководил высадкой десанта Ингерманландского батальона в Лужской губе (Кингисеппский р-н), операцией у форта Красная Горка (октябрь 1919, Ломоносовский р-н).

В межвоенный период издавал газету и журнал, написал книгу воспоминаний. Член первой палаты Национального собрания (1937), эмигрировал в Финляндию. В 1944 г. вернулся в Эстонию, сформировал «Боевую группу адмирала Питка», котораяна стороне немецко-фашистских оккупантов участвовала в боях с наступавшими советскими войсками. В одном из боевпропал без вести.

Питка Йохан

Военный и политический деятель Эстонии, контр-адмирал (1919). Родился в дер. Ялгсема (Эстония). В 1917 г. активно участвовал в создании эстонского государства и его военных частей. В 1918 г. председатель подпольного Оборонного союза. Активный участник Освободительной войны, организовал мобилизацию солдат, строительство бронепоездов бронемашин. В 1918–1919 гг. – командующий военно-морскими силамиЭстонии.В мае 1919 г. руководил высадкой десанта Ингерманландского батальона в Лужской губе (Кингисеппский р-н), операцией у форта Красная Горка (октябрь 1919, Ломоносовский р-н).

В межвоенный период издавал газету и журнал, написал книгу воспоминаний. Член первой палаты Национального собрания (1937), эмигрировал в Финляндию. В 1944 г. вернулся в Эстонию, сформировал «Боевую группу адмирала Питка», котораяна стороне немецко-фашистских оккупантов участвовала в боях с наступавшими советскими войсками. В одном из боевпропал без вести.

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Половцов Александр Александрович

Российский государственный и общественный деятель, сенатор, промышленник, меценат и коллекционер. Родился в Санкт-Петербурге. Стас-секретарь Александра III (1883), Государственный секретарь (1883–1892), член Государственного Совета (1892), попечитель Училища Штиглица. Одни из основателей (1866) Русского исторического общества, инициатор и главный редактор «Русского биографического словаря». Владел несколькими промышленными предприятиями. Автор дневника, освещающего события общественной и государственной жизни.

А. А. Половцову принадлежало образцовое имения в родовом поместье Рапти (ныне пос. Дзержинского, Лужский р-н)на берегу Череменецкого озера, в котором находились две фермы молочного скота, свиноферма, овцеферма, небольшой конный завод рысистых лошадей. Здесь занимались птицеводством (в т. ч. фазанья ферма), пчеловодством, цветоводством (плантация ландышей). В 1886–1892 гг. построил в Рапти усадебный комплекс. В 1886 г. приобрел соседнее имение Солнцев Берег. Объединил обе усадь...

Прасковья Федоровна

Царица, супруга царя Ивана V Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны, любимая невестка царя Петра I.

Впервые в Петербург приехала в апреле 1708 г. через Шлиссельбург (Кировский р-н), где Петр I встречал ее с родственниками на новгородской дороге. Оттуда на парусном корабле они по Неве проследовали в столицу.

Прасковье Федоровне была передана во владение Куровицкая мыза (Гатчинский р-н), ранее принадлежавшая царевичу Алексею.

В июне 1708 в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н) присутствовала на дне рождении и именинах императора.

Царица посещала Олонецкие «марциальные воды» (Карелия) в начале 1721 г. и в 1723 г., причем ее провожала довольно большая свита на шестидесяти подводах. Путь ее лежал через восток и северо-восток нынешней Ленинградской области.

Прасковья Федоровна

Царица, супруга царя Ивана V Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны, любимая невестка царя Петра I.

Впервые в Петербург приехала в апреле 1708 г. через Шлиссельбург (Кировский р-н), где Петр I встречал ее с родственниками на новгородской дороге. Оттуда на парусном корабле они по Неве проследовали в столицу.

Прасковье Федоровне была передана во владение Куровицкая мыза (Гатчинский р-н), ранее принадлежавшая царевичу Алексею.

В июне 1708 в Нарве-Ивангороде (Кингисеппский р-н) присутствовала на дне рождении и именинах императора.

Царица посещала Олонецкие «марциальные воды» (Карелия) в начале 1721 г. и в 1723 г., причем ее провожала довольно большая свита на шестидесяти подводах. Путь ее лежал через восток и северо-восток нынешней Ленинградской области.

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

Радищев Александр Николаевич

Русский писатель, философ, поэт. Родился в с. Верхнее Аблязево (ныне с. Радищево, Пензенская обл.) Служил протоколистом в Сенате (1771–1773), обер-аудитором в штабе Финляндской дивизии (1773–1775), в Коммерц-коллегии (1777–1780). В 1780–1789 гг. был помощником управляющего, а с 1790 – управляющий Петербургской таможней, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Автор знаменитого произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

По дороге в Лейпцигский университет, с другом А. Рубановским, остановились у тети последнего в имении на мызе Онштопель (ныне дер. Онстопель, Кингисеппский р-н). Здесь, познакомился со своей будущей женой – Анной Васильевной (ур. Рубановская). Приезжая к теще и тестю, попутно изучал экономику уезда. Это нашло отражение в его исследовании «Записки о податях», где приводились данные о Ямбурге и ряде других уездов Петербургской губернии. Более глубоко положение крестьян Ямбургского уезда проанализировано в «Описание Петербургской губернии»...

Радищев Александр Николаевич

Русский писатель, философ, поэт. Родился в с. Верхнее Аблязево (ныне с. Радищево, Пензенская обл.) Служил протоколистом в Сенате (1771–1773), обер-аудитором в штабе Финляндской дивизии (1773–1775), в Коммерц-коллегии (1777–1780). В 1780–1789 гг. был помощником управляющего, а с 1790 – управляющий Петербургской таможней, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Автор знаменитого произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

По дороге в Лейпцигский университет, с другом А. Рубановским, остановились у тети последнего в имении на мызе Онштопель (ныне дер. Онстопель, Кингисеппский р-н). Здесь, познакомился со своей будущей женой – Анной Васильевной (ур. Рубановская). Приезжая к теще и тестю, попутно изучал экономику уезда. Это нашло отражение в его исследовании «Записки о податях», где приводились данные о Ямбурге и ряде других уездов Петербургской губернии. Более глубоко положение крестьян Ямбургского уезда проанализировано в «Описание Петербургской губернии»...

Резвой Дмитрий Петрович

Генерал-лейтенант. Участвовал в осаде Очакова, штурме Варшавы, отличился при Прейсиш-Эйлау, командовал артиллерией в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. Его портрет есть среди героев Отечественной войны 1812 г. в Военной галерее Зимнего дворца.

В 1800 г. приобрел усадьбу Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). Выйдя в отставку в 1816 г. он занялся благоустройством купленного имения и расширением парка. Были построены хозяйственный двор, службы. Двухэтажный белоснежный усадебный дом с полуротондой, стоявший на террасе-пригорке, фасадом был обращен в сторону реки Луги. Запрудил реку Солку у впадения ее в Лугу и на берегу разлива поставил мельницу. В усадьбе собрал коллекцию портретов родственников и картин, подаренных ему друзьями-однополчанами.

Резвой Дмитрий Петрович

Генерал-лейтенант. Участвовал в осаде Очакова, штурме Варшавы, отличился при Прейсиш-Эйлау, командовал артиллерией в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. Его портрет есть среди героев Отечественной войны 1812 г. в Военной галерее Зимнего дворца.

В 1800 г. приобрел усадьбу Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). Выйдя в отставку в 1816 г. он занялся благоустройством купленного имения и расширением парка. Были построены хозяйственный двор, службы. Двухэтажный белоснежный усадебный дом с полуротондой, стоявший на террасе-пригорке, фасадом был обращен в сторону реки Луги. Запрудил реку Солку у впадения ее в Лугу и на берегу разлива поставил мельницу. В усадьбе собрал коллекцию портретов родственников и картин, подаренных ему друзьями-однополчанами.

Резвый Дмитрий Модестович

Российский военный инженер и военачальник, генерал от инфантерии. Участник кампании в Средней Азии (1873, 1876) и Русско-турецкой войны (1877–1878). Особо отличился при обороне Шипки (1877).

При достижении совершеннолетия стал владельцем имения Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). По его приглашению здесь гостил и работал над картинами знаменитый художник И. Шишкин. На 1900 г. владел 1070 десятинами земли в волости.

Усадьба и ее хозяин упоминаются в романе В. Пикуля «На задворках великой империи» (1966).

Резвый Дмитрий Модестович

Российский военный инженер и военачальник, генерал от инфантерии. Участник кампании в Средней Азии (1873, 1876) и Русско-турецкой войны (1877–1878). Особо отличился при обороне Шипки (1877).

При достижении совершеннолетия стал владельцем имения Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). По его приглашению здесь гостил и работал над картинами знаменитый художник И. Шишкин. На 1900 г. владел 1070 десятинами земли в волости.

Усадьба и ее хозяин упоминаются в романе В. Пикуля «На задворках великой империи» (1966).

Резвый Дмитрий Петрович

Российский военный деятель, генерал-майор. Участник русско-турецких войн (1787–1791, 1806–1812), наполеоновских войн (1799–1815). Особо отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау (1807), Фридланде (1807) и Татарице (1809). Внес значительный вклад в реформирование российской артиллерии.

В первые годы XIX в. приобрел имение Марингоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). После отставки в 1816 г. занялся благоустройством имения. Построил хозяйственный двор, расширил парк, усадебный дом в один этаж в голландском стиле был устроен при впадении р. Солки в Лугу.

Резвый Дмитрий Петрович

Российский военный деятель, генерал-майор. Участник русско-турецких войн (1787–1791, 1806–1812), наполеоновских войн (1799–1815). Особо отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау (1807), Фридланде (1807) и Татарице (1809). Внес значительный вклад в реформирование российской артиллерии.

В первые годы XIX в. приобрел имение Марингоф (ныне дер. Кошкино, Кингисеппский р-н). После отставки в 1816 г. занялся благоустройством имения. Построил хозяйственный двор, расширил парк, усадебный дом в один этаж в голландском стиле был устроен при впадении р. Солки в Лугу.

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...