Мищенко Николай Алексеевич

Краевед, педагог, поэт, участник Великой Отечественной войны.

Один из первых краеведов послевоенного Кексгольма (ныне г. Приозерск.). В 1930 г. стал студентом Угольного геолого–разведочного института, а в 1931 г. был зачислен на редакционно–издательское отделение Института философии, литературы и лингвистики. В 1937 г. Н. А. Мищенко получил диплом специалиста по средним векам, археолога. Ездил на раскопки. Затем работал учителем школы в Стрельне.

С 1942 г. защищал Ленинград, командир взвода Отдельного лыжного батальона на линии Петергоф–Ропша. Последний год войны Н. А. Мищенко служил командиром стрелкового взвода в составе 320–го стрелкового полка 11–й стрелковой дивизии. Демобилизован в Выборге. После войны Н. А. Мищенко проживал с семьей на берегу Вуоксы – Тенкалахти в двухэтажном деревянном доме в конце Торговой улицы (ныне ул. Кокорина, г. Приозерск). В 1946 г. устроился преподавателем истории в среднюю школу № 3 Кексгольмского района, а в 1947 г. стал завучем. Начиная с лета...

Мищенко Николай Алексеевич

Краевед, педагог, поэт, участник Великой Отечественной войны.

Один из первых краеведов послевоенного Кексгольма (ныне г. Приозерск.). В 1930 г. стал студентом Угольного геолого–разведочного института, а в 1931 г. был зачислен на редакционно–издательское отделение Института философии, литературы и лингвистики. В 1937 г. Н. А. Мищенко получил диплом специалиста по средним векам, археолога. Ездил на раскопки. Затем работал учителем школы в Стрельне.

С 1942 г. защищал Ленинград, командир взвода Отдельного лыжного батальона на линии Петергоф–Ропша. Последний год войны Н. А. Мищенко служил командиром стрелкового взвода в составе 320–го стрелкового полка 11–й стрелковой дивизии. Демобилизован в Выборге. После войны Н. А. Мищенко проживал с семьей на берегу Вуоксы – Тенкалахти в двухэтажном деревянном доме в конце Торговой улицы (ныне ул. Кокорина, г. Приозерск). В 1946 г. устроился преподавателем истории в среднюю школу № 3 Кексгольмского района, а в 1947 г. стал завучем. Начиная с лета...

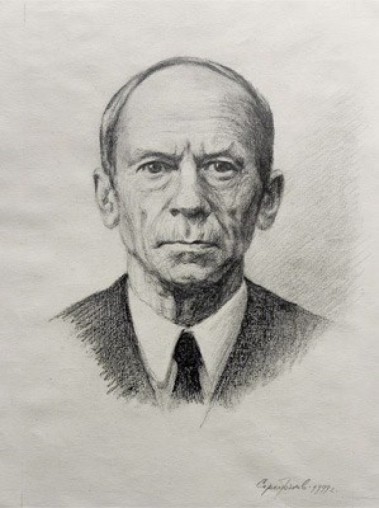

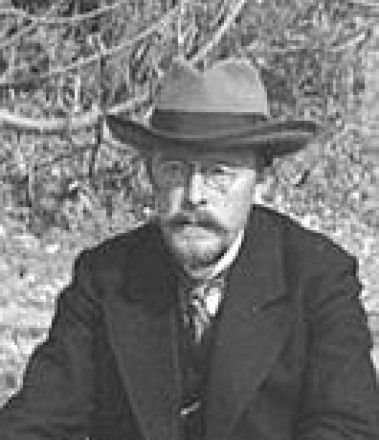

Мордвинов Исаакий Петрович

Русский историк и краевед, музейный работник, педагог и поэт. Родился в дер. Жилая Глина Тихвинского уезда (ныне Бокситогорский р-н). С 1885 г. служил волостным писарем в Большегорской волости Тихвинского уезда. Секретарь Тихвинского отделения Новгородского общества любителей древностей (НОЛД), член Императорской археографической комиссии, архивариус, спасший уникальный архив Большого монастыря в Тихвине. Автор краеведческой библиографии «Тихвиниана» (более 600 публикаций), редактор журнала «Тихвинец» (1914–1918), автор статей и книги «Старый Тихвин» и «Нагорное Обонежье» (1925), «первопроходец» изучения Тихвинского края. Выступил с инициативой создания краеведческого музея. В 1915 г. составил и опубликовал научную программу обследования чухарей (вепсов), собирал археологический и этнографический материал на юге Тихвинского уезда.

Первооткрыватель залежей бокситов – более 6 лет обследовал местность современного Бокситогорского района на наличие бокситовых руд. В августе 1911 г. отправ...

Мордвинов Исаакий Петрович

Русский историк и краевед, музейный работник, педагог и поэт. Родился в дер. Жилая Глина Тихвинского уезда (ныне Бокситогорский р-н). С 1885 г. служил волостным писарем в Большегорской волости Тихвинского уезда. Секретарь Тихвинского отделения Новгородского общества любителей древностей (НОЛД), член Императорской археографической комиссии, архивариус, спасший уникальный архив Большого монастыря в Тихвине. Автор краеведческой библиографии «Тихвиниана» (более 600 публикаций), редактор журнала «Тихвинец» (1914–1918), автор статей и книги «Старый Тихвин» и «Нагорное Обонежье» (1925), «первопроходец» изучения Тихвинского края. Выступил с инициативой создания краеведческого музея. В 1915 г. составил и опубликовал научную программу обследования чухарей (вепсов), собирал археологический и этнографический материал на юге Тихвинского уезда.

Первооткрыватель залежей бокситов – более 6 лет обследовал местность современного Бокситогорского района на наличие бокситовых руд. В августе 1911 г. отправ...

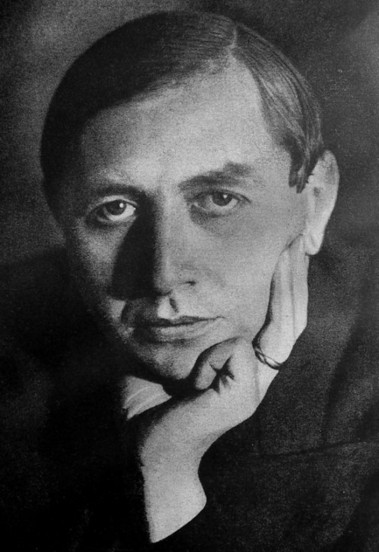

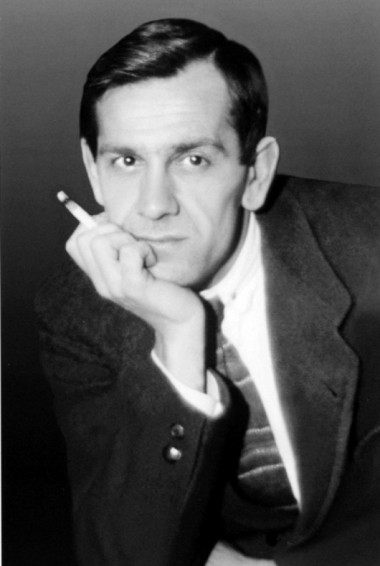

Мравинский Евгений Александрович

Дирижер, пианист, музыкальный педагог. Народный артист СССР (1954). Один из крупнейших дирижеров XX века. Родился в Санкт-Петербурге. В 1932–1938 гг. – дирижер Ленинградского театра оперы и балета. С 1938–1988 гг. дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1936–1937 гг. и с 1961 г. преподавал в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1963 г. – профессор.

Гастролировал с оркестром по Ленинградской области: Сланцы, Волхов, Выборг (1961).

Имел дачи в дер. Венекюля (Кингисеппский р-н), Сиверской (Гатчинский р-н) и в 1945–1959 г. в Перка-Яркви (ныне пос. Кирилловское, Выборгский р-н). В августе 1987 г. совершил поездку в Кингисепп за иконой, завещанной ему умершим хирургом Востриковым, заезжал в разные места Кингисеппского р-н.

В 1961 г. находился в реабилитационном отделении больницы им. Свердлова в Мельничном ручье (Всеволожск)

Навещал Н. Черкасова в домике на берегу оз. Пюхяярви (ныне оз. Кремневское, Приозерский р-н).

Мравинский Евгений Александрович

Дирижер, пианист, музыкальный педагог. Народный артист СССР (1954). Один из крупнейших дирижеров XX века. Родился в Санкт-Петербурге. В 1932–1938 гг. – дирижер Ленинградского театра оперы и балета. С 1938–1988 гг. дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1936–1937 гг. и с 1961 г. преподавал в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1963 г. – профессор.

Гастролировал с оркестром по Ленинградской области: Сланцы, Волхов, Выборг (1961).

Имел дачи в дер. Венекюля (Кингисеппский р-н), Сиверской (Гатчинский р-н) и в 1945–1959 г. в Перка-Яркви (ныне пос. Кирилловское, Выборгский р-н). В августе 1987 г. совершил поездку в Кингисепп за иконой, завещанной ему умершим хирургом Востриковым, заезжал в разные места Кингисеппского р-н.

В 1961 г. находился в реабилитационном отделении больницы им. Свердлова в Мельничном ручье (Всеволожск)

Навещал Н. Черкасова в домике на берегу оз. Пюхяярви (ныне оз. Кремневское, Приозерский р-н).

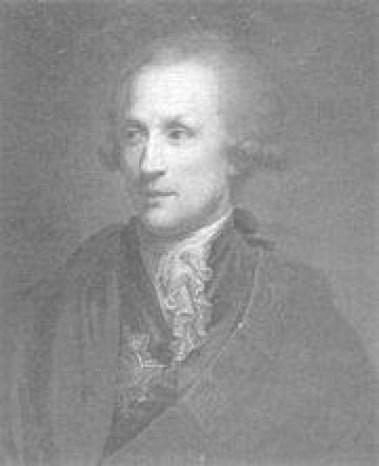

Николаи Людвиг Генрих (Андрей Львович)

Поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя Павла Петровича (с 1796 г. император Павел I). С 1796 г. — член кабинета императора Павла I-ого в звании государственного секретаря. Президент Петербургской Академии наук в период с 15 апреля 1798 года и по 6 февраля 1803 года.

В 1788 получил право на владение имением «Монрепо». С 1803 поселяется окончательно там. По его проекту были построены в стиле классицизм двухэтажный деревянный особняк и библиотечный флигель. Писатель, поэт (стихи в т. ч. и о Монрепо – поэма «Имение Монрепо в Финляндии. 1804»).

Как секретарь великой княгини Марии Федоровны, часто бывал в Гатчинском дворце, знал гатчинских мастеров и имел возможность приглашать их для работы в свое имение.

Николаи Людвиг Генрих (Андрей Львович)

Поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя Павла Петровича (с 1796 г. император Павел I). С 1796 г. — член кабинета императора Павла I-ого в звании государственного секретаря. Президент Петербургской Академии наук в период с 15 апреля 1798 года и по 6 февраля 1803 года.

В 1788 получил право на владение имением «Монрепо». С 1803 поселяется окончательно там. По его проекту были построены в стиле классицизм двухэтажный деревянный особняк и библиотечный флигель. Писатель, поэт (стихи в т. ч. и о Монрепо – поэма «Имение Монрепо в Финляндии. 1804»).

Как секретарь великой княгини Марии Федоровны, часто бывал в Гатчинском дворце, знал гатчинских мастеров и имел возможность приглашать их для работы в свое имение.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Панин-Коломенкин Николай Александрович

Российский спортсмен и тренер, кандидат педагогических наук (1938), заслуженный мастер спорта СССР (1940). Родился в с. Хреновое (Воронежская обл.). Первый олимпийский чемпион в истории России по фигурному катанию (1908), 6-кратный чемпион России по фигурному катанию, 12-кратный чемпион России по стрельбе из пистолета (1906–1917), 11-кратный чемпион России по стрельбе из боевого револьвера (1907–1917). В первые годы Советской власти работал в организациях Всевобуча, с начала 30-х гг. преподавал фигурное катание в спортивных коллективах и в Институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, был сотрудником Ленинградского НИИ физической культуры. Автор несколько книг, посвященных искусству фигурного катания и истории спорта в России.

В 1927–1930 гг. проживал в Луге, на Нижегородской ул., 59 и в Ладожском пер., д. 21/5. Работал ревизором по налогам в окружном финотделе, вел занятия стрелкового кружка. Из Луги в 1928 г. ездил в Осло на международную рабочую Олимпиаду в качестве судьи по ф...

Панин-Коломенкин Николай Александрович

Российский спортсмен и тренер, кандидат педагогических наук (1938), заслуженный мастер спорта СССР (1940). Родился в с. Хреновое (Воронежская обл.). Первый олимпийский чемпион в истории России по фигурному катанию (1908), 6-кратный чемпион России по фигурному катанию, 12-кратный чемпион России по стрельбе из пистолета (1906–1917), 11-кратный чемпион России по стрельбе из боевого револьвера (1907–1917). В первые годы Советской власти работал в организациях Всевобуча, с начала 30-х гг. преподавал фигурное катание в спортивных коллективах и в Институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, был сотрудником Ленинградского НИИ физической культуры. Автор несколько книг, посвященных искусству фигурного катания и истории спорта в России.

В 1927–1930 гг. проживал в Луге, на Нижегородской ул., 59 и в Ладожском пер., д. 21/5. Работал ревизором по налогам в окружном финотделе, вел занятия стрелкового кружка. Из Луги в 1928 г. ездил в Осло на международную рабочую Олимпиаду в качестве судьи по ф...

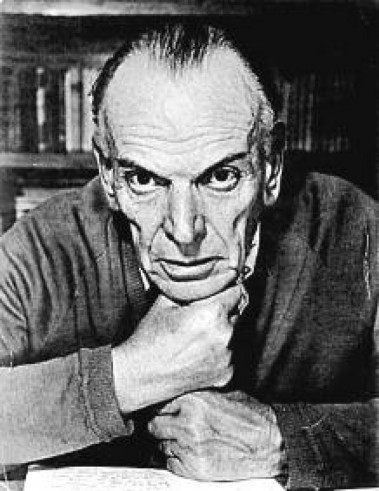

Паустовский Константин Георгиевич

Русский писатель, журналист, сценарист, педагог. Мастер пейзажной и лирической прозы. Родился в Москве. После Октябрьской революции 1917 г. сотрудничал в газетах, затем в РОСТА (ныне ТАСС, 1924–1929), профессиональным писателем стал с 1927 г. В 1930-е гг. активно работал как журналист газеты «Правда», журналов «30 дней», «Наши достижения» и др., много путешествовал по стране. В 1945–1956 гг. преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького. В период оттепели выступал за реабилитацию репрессированных писателей, один из составителей литературного альманаха «Тарусские страницы» (1961). Четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор произведений: «Кара-Бугаз», «Колхида», «Чёрное море», «Созвездие гончих псов», «Северная повесть», «Повестью о жизни», а также сказок для детей, художественных биографий: «Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко» и др.

Несколько раз посещал Присвирье (Лодейнопольский и Подпорожский р-ны). Летом 1932 г. путешествовал...

Паустовский Константин Георгиевич

Русский писатель, журналист, сценарист, педагог. Мастер пейзажной и лирической прозы. Родился в Москве. После Октябрьской революции 1917 г. сотрудничал в газетах, затем в РОСТА (ныне ТАСС, 1924–1929), профессиональным писателем стал с 1927 г. В 1930-е гг. активно работал как журналист газеты «Правда», журналов «30 дней», «Наши достижения» и др., много путешествовал по стране. В 1945–1956 гг. преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького. В период оттепели выступал за реабилитацию репрессированных писателей, один из составителей литературного альманаха «Тарусские страницы» (1961). Четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор произведений: «Кара-Бугаз», «Колхида», «Чёрное море», «Созвездие гончих псов», «Северная повесть», «Повестью о жизни», а также сказок для детей, художественных биографий: «Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко» и др.

Несколько раз посещал Присвирье (Лодейнопольский и Подпорожский р-ны). Летом 1932 г. путешествовал...

Петров Михаил Иванович

Известный новоладожский поэт-фронтовик. Родился в Вологодской области. Воевал, побывал в плену, потерял семью. После войны был направлен Северо-Западным речным пароходством в Новую Ладогу (Волховский р-н). Михаил Иванович работал преподавателем в ремесленном училище и литсотрудником в районной газете «Знамя коммунизма». Он сыграл особую роль в поэтической жизни города в послевоенный период. Сборник “Город камян”, который вышел в 1980 году и стал отчётом о творческой деятельности, открывало стихотворение «Приладожье».

На доме где М. И. Петров жил в Новой Ладоге, в 1996 г. установлена мемориальная доска. В Новоладожском историко-краеведческом музее в литературном зале имеется его мемориальный уголок. Ему посвящена поэма О. Н. Шестинского.

Петров Михаил Иванович

Известный новоладожский поэт-фронтовик. Родился в Вологодской области. Воевал, побывал в плену, потерял семью. После войны был направлен Северо-Западным речным пароходством в Новую Ладогу (Волховский р-н). Михаил Иванович работал преподавателем в ремесленном училище и литсотрудником в районной газете «Знамя коммунизма». Он сыграл особую роль в поэтической жизни города в послевоенный период. Сборник “Город камян”, который вышел в 1980 году и стал отчётом о творческой деятельности, открывало стихотворение «Приладожье».

На доме где М. И. Петров жил в Новой Ладоге, в 1996 г. установлена мемориальная доска. В Новоладожском историко-краеведческом музее в литературном зале имеется его мемориальный уголок. Ему посвящена поэма О. Н. Шестинского.

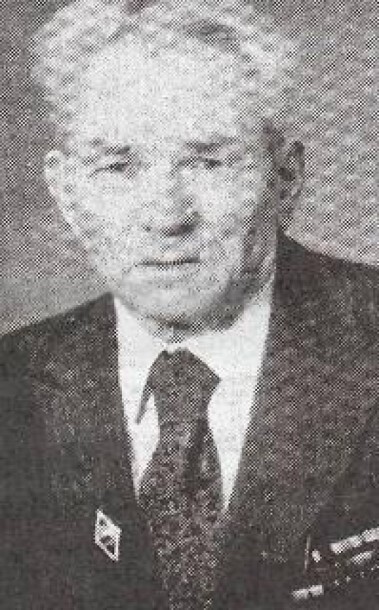

Плаксин Алексей Алексеевич

Преподаватель, краевед, заслуженный учитель РСФСР (1976). Родился в Троицкой слободе близ Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Педагогический институт им. М. Н. Покровского, после работал учителем географии и труда в школах г. Ломоносова, руководил туристско-краеведческой работой и созданием краеведческих музеев. В 1955 г. был избран депутатом Ломоносовского городского Совета депутатов трудящихся, с 1967–1977 гг. являлся председателем Общества по охране памятников истории и культуры. Участвовал в написании книг, посвященных городу Ломоносову и его истории, опубликовал более 50 работ, посвященных краеведению и методикам его преподавания в школе.

В 1970-е гг. школьный отряд под его руководством участвовал в раскопках крепости Копорье (Ломоносовский р-н). Датирует постройку первой крепости в Копорье 1237 годом.

Составил ежедневную хронику событий героического и легендарного «Ораниенбаумского пятачка» за период 1941–1944 г. в малотиражном издани...

Плаксин Алексей Алексеевич

Преподаватель, краевед, заслуженный учитель РСФСР (1976). Родился в Троицкой слободе близ Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Педагогический институт им. М. Н. Покровского, после работал учителем географии и труда в школах г. Ломоносова, руководил туристско-краеведческой работой и созданием краеведческих музеев. В 1955 г. был избран депутатом Ломоносовского городского Совета депутатов трудящихся, с 1967–1977 гг. являлся председателем Общества по охране памятников истории и культуры. Участвовал в написании книг, посвященных городу Ломоносову и его истории, опубликовал более 50 работ, посвященных краеведению и методикам его преподавания в школе.

В 1970-е гг. школьный отряд под его руководством участвовал в раскопках крепости Копорье (Ломоносовский р-н). Датирует постройку первой крепости в Копорье 1237 годом.

Составил ежедневную хронику событий героического и легендарного «Ораниенбаумского пятачка» за период 1941–1944 г. в малотиражном издани...

Попов Алексей Дмитриевич

Российский режиссер, теоретик театра, педагог, народный артист СССР. Родился в Николаевске (ныне г. Пугачев, Саратовская обл.). В 1912–1918 гг. актер МХТа. С 1923 г. режиссер 3-й студии МХАТа (с 1926 г. Театр им. Е. Вахтангова). С 1930 г. – художественный руководитель Театра Революции, в 1935 –1960 гг. – главный режиссер и художественный руководитель ЦТСА, педагог студии при этом театре и в ГИТИСе, с 1940 г. – профессор, а в 1961 г. стал художественным руководителем ГИТИСа.

В июле 1961 г. вместе с женой путешествовал на теплоходе по маршруту Москва-Петрозаводск через Онежское и Ладожское озеро с посещением Лодейного Поля.

Попов Алексей Дмитриевич

Российский режиссер, теоретик театра, педагог, народный артист СССР. Родился в Николаевске (ныне г. Пугачев, Саратовская обл.). В 1912–1918 гг. актер МХТа. С 1923 г. режиссер 3-й студии МХАТа (с 1926 г. Театр им. Е. Вахтангова). С 1930 г. – художественный руководитель Театра Революции, в 1935 –1960 гг. – главный режиссер и художественный руководитель ЦТСА, педагог студии при этом театре и в ГИТИСе, с 1940 г. – профессор, а в 1961 г. стал художественным руководителем ГИТИСа.

В июле 1961 г. вместе с женой путешествовал на теплоходе по маршруту Москва-Петрозаводск через Онежское и Ладожское озеро с посещением Лодейного Поля.

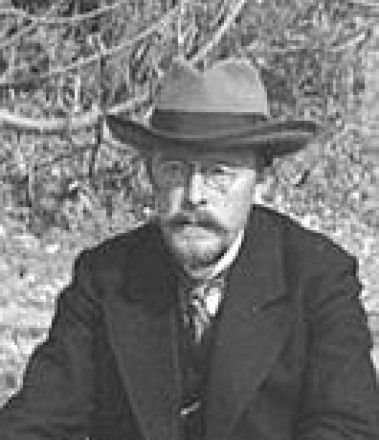

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Пулькин Василий Андреевич

Вепсский писатель, педагог. Родился в дер. Нюрговичи (Тихвинский р-н). После окончания курсов учителей начальных классов в Тихвине стал учителем в Корбенической школе (Тихвинский р-н). Одновременно заочно учился в Лодейнопольском педучилище. Участник Великой Отечественной войны. Вернувшись, продолжал работать педагогом. Некоторое время был директором Корбенической школы. В 1950-1960 гг. работал в партийных органах Капшинского райкома партии в пос. Шугозеро и председателем колхоза «Авангард» в дер. Пялья. В мае 1960 г. по состоянию здоровья вернулся на учительскую работу, стал директором Пяльинской восьмилетней школы. Потом работал в школах Гатчинского и Всеволожского районов.

С 1972 г. жил в Кировске, руководил ПТУ № 23. Вел большую общественную работу, был заместителем председателя правления общества «Знание», выступал перед учащимися школ и училищ, встречался с читателями в библиотеках района и участвовал в деятельности Общества книголюбов.

В 1970-х гг. газете «Трудовая слава»...

Пулькин Василий Андреевич

Вепсский писатель, педагог. Родился в дер. Нюрговичи (Тихвинский р-н). После окончания курсов учителей начальных классов в Тихвине стал учителем в Корбенической школе (Тихвинский р-н). Одновременно заочно учился в Лодейнопольском педучилище. Участник Великой Отечественной войны. Вернувшись, продолжал работать педагогом. Некоторое время был директором Корбенической школы. В 1950-1960 гг. работал в партийных органах Капшинского райкома партии в пос. Шугозеро и председателем колхоза «Авангард» в дер. Пялья. В мае 1960 г. по состоянию здоровья вернулся на учительскую работу, стал директором Пяльинской восьмилетней школы. Потом работал в школах Гатчинского и Всеволожского районов.

С 1972 г. жил в Кировске, руководил ПТУ № 23. Вел большую общественную работу, был заместителем председателя правления общества «Знание», выступал перед учащимися школ и училищ, встречался с читателями в библиотеках района и участвовал в деятельности Общества книголюбов.

В 1970-х гг. газете «Трудовая слава»...

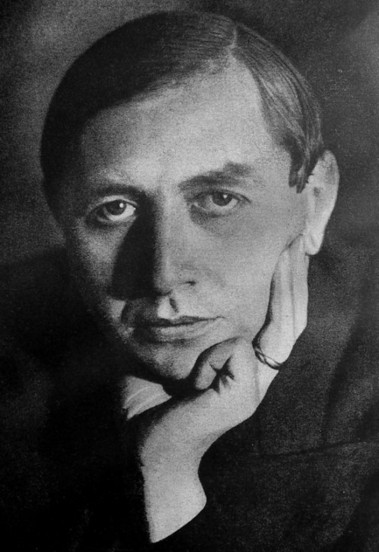

Радлов Сергей Эрнестович

Театральный режиссёр и педагог, драматург, теоретик и историк театра. Родился в Санкт-Петербурге. В 1913–1917 гг. участник петербургской Студии В. Э. Мейерхольда, сотрудник журнала «Любовь к трем апельсинам». В 1918–1919 г. работал в Петроградском отделении Театрального отдела Наркомпроса, в культурно-массовых организациях Петроградского ВО и Балтийского флота. В 1920-1922 гг. – руководитель Театра народной комедии. В 20–30-х гг. ставил спектакли в Ленинградском академическом театре оперы и балета и в Академическом театре драмы, а также был их художественным руководителем (1931–1934 и 1936–1938). Одновременно с 1928 г. возглавлял созданный им театр, работавший под именем Молодой театр (с 1934 г. - Театр-студия под руководством С. Э. Радлова, в 1939-1942 г. -Театр имени Ленинградского Совета), где ставил преимущественно пьесы В. Шекспира.

Летняя практика его мастерской проходила в Гдовском и Кингисеппском уезде, где были показаны спектакли и поставлена «Живая газета».

С началом во...

Радлов Сергей Эрнестович

Театральный режиссёр и педагог, драматург, теоретик и историк театра. Родился в Санкт-Петербурге. В 1913–1917 гг. участник петербургской Студии В. Э. Мейерхольда, сотрудник журнала «Любовь к трем апельсинам». В 1918–1919 г. работал в Петроградском отделении Театрального отдела Наркомпроса, в культурно-массовых организациях Петроградского ВО и Балтийского флота. В 1920-1922 гг. – руководитель Театра народной комедии. В 20–30-х гг. ставил спектакли в Ленинградском академическом театре оперы и балета и в Академическом театре драмы, а также был их художественным руководителем (1931–1934 и 1936–1938). Одновременно с 1928 г. возглавлял созданный им театр, работавший под именем Молодой театр (с 1934 г. - Театр-студия под руководством С. Э. Радлова, в 1939-1942 г. -Театр имени Ленинградского Совета), где ставил преимущественно пьесы В. Шекспира.

Летняя практика его мастерской проходила в Гдовском и Кингисеппском уезде, где были показаны спектакли и поставлена «Живая газета».

С началом во...

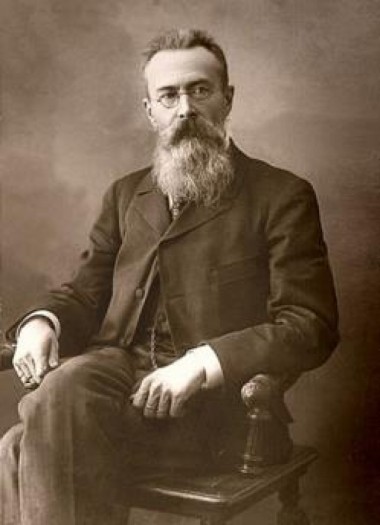

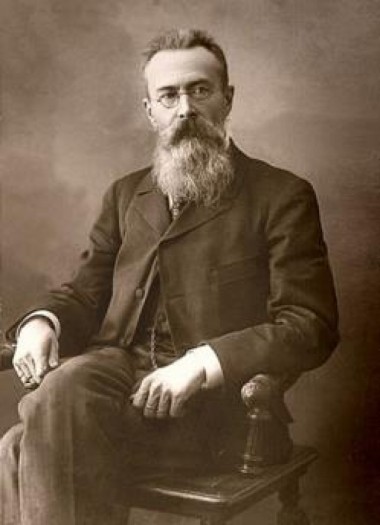

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

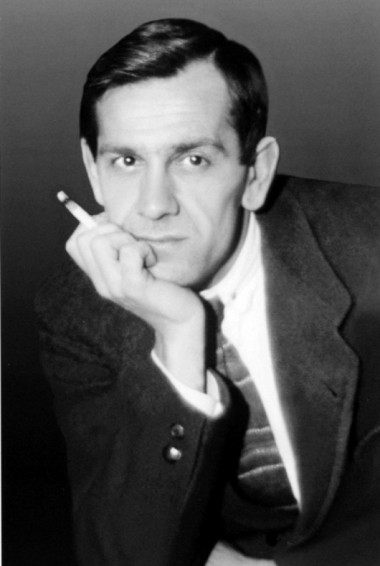

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

Мищенко Николай Алексеевич

Краевед, педагог, поэт, участник Великой Отечественной войны.

Один из первых краеведов послевоенного Кексгольма (ныне г. Приозерск.). В 1930 г. стал студентом Угольного геолого–разведочного института, а в 1931 г. был зачислен на редакционно–издательское отделение Института философии, литературы и лингвистики. В 1937 г. Н. А. Мищенко получил диплом специалиста по средним векам, археолога. Ездил на раскопки. Затем работал учителем школы в Стрельне.

С 1942 г. защищал Ленинград, командир взвода Отдельного лыжного батальона на линии Петергоф–Ропша. Последний год войны Н. А. Мищенко служил командиром стрелкового взвода в составе 320–го стрелкового полка 11–й стрелковой дивизии. Демобилизован в Выборге. После войны Н. А. Мищенко проживал с семьей на берегу Вуоксы – Тенкалахти в двухэтажном деревянном доме в конце Торговой улицы (ныне ул. Кокорина, г. Приозерск). В 1946 г. устроился преподавателем истории в среднюю школу № 3 Кексгольмского района, а в 1947 г. стал завучем. Начиная с лета...

Мищенко Николай Алексеевич

Краевед, педагог, поэт, участник Великой Отечественной войны.

Один из первых краеведов послевоенного Кексгольма (ныне г. Приозерск.). В 1930 г. стал студентом Угольного геолого–разведочного института, а в 1931 г. был зачислен на редакционно–издательское отделение Института философии, литературы и лингвистики. В 1937 г. Н. А. Мищенко получил диплом специалиста по средним векам, археолога. Ездил на раскопки. Затем работал учителем школы в Стрельне.

С 1942 г. защищал Ленинград, командир взвода Отдельного лыжного батальона на линии Петергоф–Ропша. Последний год войны Н. А. Мищенко служил командиром стрелкового взвода в составе 320–го стрелкового полка 11–й стрелковой дивизии. Демобилизован в Выборге. После войны Н. А. Мищенко проживал с семьей на берегу Вуоксы – Тенкалахти в двухэтажном деревянном доме в конце Торговой улицы (ныне ул. Кокорина, г. Приозерск). В 1946 г. устроился преподавателем истории в среднюю школу № 3 Кексгольмского района, а в 1947 г. стал завучем. Начиная с лета...

Мордвинов Исаакий Петрович

Русский историк и краевед, музейный работник, педагог и поэт. Родился в дер. Жилая Глина Тихвинского уезда (ныне Бокситогорский р-н). С 1885 г. служил волостным писарем в Большегорской волости Тихвинского уезда. Секретарь Тихвинского отделения Новгородского общества любителей древностей (НОЛД), член Императорской археографической комиссии, архивариус, спасший уникальный архив Большого монастыря в Тихвине. Автор краеведческой библиографии «Тихвиниана» (более 600 публикаций), редактор журнала «Тихвинец» (1914–1918), автор статей и книги «Старый Тихвин» и «Нагорное Обонежье» (1925), «первопроходец» изучения Тихвинского края. Выступил с инициативой создания краеведческого музея. В 1915 г. составил и опубликовал научную программу обследования чухарей (вепсов), собирал археологический и этнографический материал на юге Тихвинского уезда.

Первооткрыватель залежей бокситов – более 6 лет обследовал местность современного Бокситогорского района на наличие бокситовых руд. В августе 1911 г. отправ...

Мордвинов Исаакий Петрович

Русский историк и краевед, музейный работник, педагог и поэт. Родился в дер. Жилая Глина Тихвинского уезда (ныне Бокситогорский р-н). С 1885 г. служил волостным писарем в Большегорской волости Тихвинского уезда. Секретарь Тихвинского отделения Новгородского общества любителей древностей (НОЛД), член Императорской археографической комиссии, архивариус, спасший уникальный архив Большого монастыря в Тихвине. Автор краеведческой библиографии «Тихвиниана» (более 600 публикаций), редактор журнала «Тихвинец» (1914–1918), автор статей и книги «Старый Тихвин» и «Нагорное Обонежье» (1925), «первопроходец» изучения Тихвинского края. Выступил с инициативой создания краеведческого музея. В 1915 г. составил и опубликовал научную программу обследования чухарей (вепсов), собирал археологический и этнографический материал на юге Тихвинского уезда.

Первооткрыватель залежей бокситов – более 6 лет обследовал местность современного Бокситогорского района на наличие бокситовых руд. В августе 1911 г. отправ...

Мравинский Евгений Александрович

Дирижер, пианист, музыкальный педагог. Народный артист СССР (1954). Один из крупнейших дирижеров XX века. Родился в Санкт-Петербурге. В 1932–1938 гг. – дирижер Ленинградского театра оперы и балета. С 1938–1988 гг. дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1936–1937 гг. и с 1961 г. преподавал в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1963 г. – профессор.

Гастролировал с оркестром по Ленинградской области: Сланцы, Волхов, Выборг (1961).

Имел дачи в дер. Венекюля (Кингисеппский р-н), Сиверской (Гатчинский р-н) и в 1945–1959 г. в Перка-Яркви (ныне пос. Кирилловское, Выборгский р-н). В августе 1987 г. совершил поездку в Кингисепп за иконой, завещанной ему умершим хирургом Востриковым, заезжал в разные места Кингисеппского р-н.

В 1961 г. находился в реабилитационном отделении больницы им. Свердлова в Мельничном ручье (Всеволожск)

Навещал Н. Черкасова в домике на берегу оз. Пюхяярви (ныне оз. Кремневское, Приозерский р-н).

Мравинский Евгений Александрович

Дирижер, пианист, музыкальный педагог. Народный артист СССР (1954). Один из крупнейших дирижеров XX века. Родился в Санкт-Петербурге. В 1932–1938 гг. – дирижер Ленинградского театра оперы и балета. С 1938–1988 гг. дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1936–1937 гг. и с 1961 г. преподавал в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1963 г. – профессор.

Гастролировал с оркестром по Ленинградской области: Сланцы, Волхов, Выборг (1961).

Имел дачи в дер. Венекюля (Кингисеппский р-н), Сиверской (Гатчинский р-н) и в 1945–1959 г. в Перка-Яркви (ныне пос. Кирилловское, Выборгский р-н). В августе 1987 г. совершил поездку в Кингисепп за иконой, завещанной ему умершим хирургом Востриковым, заезжал в разные места Кингисеппского р-н.

В 1961 г. находился в реабилитационном отделении больницы им. Свердлова в Мельничном ручье (Всеволожск)

Навещал Н. Черкасова в домике на берегу оз. Пюхяярви (ныне оз. Кремневское, Приозерский р-н).

Николаи Людвиг Генрих (Андрей Львович)

Поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя Павла Петровича (с 1796 г. император Павел I). С 1796 г. — член кабинета императора Павла I-ого в звании государственного секретаря. Президент Петербургской Академии наук в период с 15 апреля 1798 года и по 6 февраля 1803 года.

В 1788 получил право на владение имением «Монрепо». С 1803 поселяется окончательно там. По его проекту были построены в стиле классицизм двухэтажный деревянный особняк и библиотечный флигель. Писатель, поэт (стихи в т. ч. и о Монрепо – поэма «Имение Монрепо в Финляндии. 1804»).

Как секретарь великой княгини Марии Федоровны, часто бывал в Гатчинском дворце, знал гатчинских мастеров и имел возможность приглашать их для работы в свое имение.

Николаи Людвиг Генрих (Андрей Львович)

Поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя Павла Петровича (с 1796 г. император Павел I). С 1796 г. — член кабинета императора Павла I-ого в звании государственного секретаря. Президент Петербургской Академии наук в период с 15 апреля 1798 года и по 6 февраля 1803 года.

В 1788 получил право на владение имением «Монрепо». С 1803 поселяется окончательно там. По его проекту были построены в стиле классицизм двухэтажный деревянный особняк и библиотечный флигель. Писатель, поэт (стихи в т. ч. и о Монрепо – поэма «Имение Монрепо в Финляндии. 1804»).

Как секретарь великой княгини Марии Федоровны, часто бывал в Гатчинском дворце, знал гатчинских мастеров и имел возможность приглашать их для работы в свое имение.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Орнатский Николай Николаевич

Священник. Родом из Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская обл.).

С 1895 г. служил дьяконом в селе Ополье (Кингисеппский р-н), где был учителем Опольской церковно-приходской школы. С 1902-1915 гг. был священник в с. Каложицы Ямбургского уезда (Волосовский р-н), потом в дер. Хвошно (Лужский р-н). С 1915 года служит в селе Путилово (Кировский р-н) в течении 22-х лет в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Стал последним священником церкви, закрытой после ареста отца Николая Орнатского 11 марта 1938 г. Расстрелян.

Панин-Коломенкин Николай Александрович

Российский спортсмен и тренер, кандидат педагогических наук (1938), заслуженный мастер спорта СССР (1940). Родился в с. Хреновое (Воронежская обл.). Первый олимпийский чемпион в истории России по фигурному катанию (1908), 6-кратный чемпион России по фигурному катанию, 12-кратный чемпион России по стрельбе из пистолета (1906–1917), 11-кратный чемпион России по стрельбе из боевого револьвера (1907–1917). В первые годы Советской власти работал в организациях Всевобуча, с начала 30-х гг. преподавал фигурное катание в спортивных коллективах и в Институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, был сотрудником Ленинградского НИИ физической культуры. Автор несколько книг, посвященных искусству фигурного катания и истории спорта в России.

В 1927–1930 гг. проживал в Луге, на Нижегородской ул., 59 и в Ладожском пер., д. 21/5. Работал ревизором по налогам в окружном финотделе, вел занятия стрелкового кружка. Из Луги в 1928 г. ездил в Осло на международную рабочую Олимпиаду в качестве судьи по ф...

Панин-Коломенкин Николай Александрович

Российский спортсмен и тренер, кандидат педагогических наук (1938), заслуженный мастер спорта СССР (1940). Родился в с. Хреновое (Воронежская обл.). Первый олимпийский чемпион в истории России по фигурному катанию (1908), 6-кратный чемпион России по фигурному катанию, 12-кратный чемпион России по стрельбе из пистолета (1906–1917), 11-кратный чемпион России по стрельбе из боевого револьвера (1907–1917). В первые годы Советской власти работал в организациях Всевобуча, с начала 30-х гг. преподавал фигурное катание в спортивных коллективах и в Институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, был сотрудником Ленинградского НИИ физической культуры. Автор несколько книг, посвященных искусству фигурного катания и истории спорта в России.

В 1927–1930 гг. проживал в Луге, на Нижегородской ул., 59 и в Ладожском пер., д. 21/5. Работал ревизором по налогам в окружном финотделе, вел занятия стрелкового кружка. Из Луги в 1928 г. ездил в Осло на международную рабочую Олимпиаду в качестве судьи по ф...

Паустовский Константин Георгиевич

Русский писатель, журналист, сценарист, педагог. Мастер пейзажной и лирической прозы. Родился в Москве. После Октябрьской революции 1917 г. сотрудничал в газетах, затем в РОСТА (ныне ТАСС, 1924–1929), профессиональным писателем стал с 1927 г. В 1930-е гг. активно работал как журналист газеты «Правда», журналов «30 дней», «Наши достижения» и др., много путешествовал по стране. В 1945–1956 гг. преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького. В период оттепели выступал за реабилитацию репрессированных писателей, один из составителей литературного альманаха «Тарусские страницы» (1961). Четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор произведений: «Кара-Бугаз», «Колхида», «Чёрное море», «Созвездие гончих псов», «Северная повесть», «Повестью о жизни», а также сказок для детей, художественных биографий: «Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко» и др.

Несколько раз посещал Присвирье (Лодейнопольский и Подпорожский р-ны). Летом 1932 г. путешествовал...

Паустовский Константин Георгиевич

Русский писатель, журналист, сценарист, педагог. Мастер пейзажной и лирической прозы. Родился в Москве. После Октябрьской революции 1917 г. сотрудничал в газетах, затем в РОСТА (ныне ТАСС, 1924–1929), профессиональным писателем стал с 1927 г. В 1930-е гг. активно работал как журналист газеты «Правда», журналов «30 дней», «Наши достижения» и др., много путешествовал по стране. В 1945–1956 гг. преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького. В период оттепели выступал за реабилитацию репрессированных писателей, один из составителей литературного альманаха «Тарусские страницы» (1961). Четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор произведений: «Кара-Бугаз», «Колхида», «Чёрное море», «Созвездие гончих псов», «Северная повесть», «Повестью о жизни», а также сказок для детей, художественных биографий: «Исаак Левитан», «Орест Кипренский», «Тарас Шевченко» и др.

Несколько раз посещал Присвирье (Лодейнопольский и Подпорожский р-ны). Летом 1932 г. путешествовал...

Петров Михаил Иванович

Известный новоладожский поэт-фронтовик. Родился в Вологодской области. Воевал, побывал в плену, потерял семью. После войны был направлен Северо-Западным речным пароходством в Новую Ладогу (Волховский р-н). Михаил Иванович работал преподавателем в ремесленном училище и литсотрудником в районной газете «Знамя коммунизма». Он сыграл особую роль в поэтической жизни города в послевоенный период. Сборник “Город камян”, который вышел в 1980 году и стал отчётом о творческой деятельности, открывало стихотворение «Приладожье».

На доме где М. И. Петров жил в Новой Ладоге, в 1996 г. установлена мемориальная доска. В Новоладожском историко-краеведческом музее в литературном зале имеется его мемориальный уголок. Ему посвящена поэма О. Н. Шестинского.

Петров Михаил Иванович

Известный новоладожский поэт-фронтовик. Родился в Вологодской области. Воевал, побывал в плену, потерял семью. После войны был направлен Северо-Западным речным пароходством в Новую Ладогу (Волховский р-н). Михаил Иванович работал преподавателем в ремесленном училище и литсотрудником в районной газете «Знамя коммунизма». Он сыграл особую роль в поэтической жизни города в послевоенный период. Сборник “Город камян”, который вышел в 1980 году и стал отчётом о творческой деятельности, открывало стихотворение «Приладожье».

На доме где М. И. Петров жил в Новой Ладоге, в 1996 г. установлена мемориальная доска. В Новоладожском историко-краеведческом музее в литературном зале имеется его мемориальный уголок. Ему посвящена поэма О. Н. Шестинского.

Плаксин Алексей Алексеевич

Преподаватель, краевед, заслуженный учитель РСФСР (1976). Родился в Троицкой слободе близ Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Педагогический институт им. М. Н. Покровского, после работал учителем географии и труда в школах г. Ломоносова, руководил туристско-краеведческой работой и созданием краеведческих музеев. В 1955 г. был избран депутатом Ломоносовского городского Совета депутатов трудящихся, с 1967–1977 гг. являлся председателем Общества по охране памятников истории и культуры. Участвовал в написании книг, посвященных городу Ломоносову и его истории, опубликовал более 50 работ, посвященных краеведению и методикам его преподавания в школе.

В 1970-е гг. школьный отряд под его руководством участвовал в раскопках крепости Копорье (Ломоносовский р-н). Датирует постройку первой крепости в Копорье 1237 годом.

Составил ежедневную хронику событий героического и легендарного «Ораниенбаумского пятачка» за период 1941–1944 г. в малотиражном издани...

Плаксин Алексей Алексеевич

Преподаватель, краевед, заслуженный учитель РСФСР (1976). Родился в Троицкой слободе близ Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Педагогический институт им. М. Н. Покровского, после работал учителем географии и труда в школах г. Ломоносова, руководил туристско-краеведческой работой и созданием краеведческих музеев. В 1955 г. был избран депутатом Ломоносовского городского Совета депутатов трудящихся, с 1967–1977 гг. являлся председателем Общества по охране памятников истории и культуры. Участвовал в написании книг, посвященных городу Ломоносову и его истории, опубликовал более 50 работ, посвященных краеведению и методикам его преподавания в школе.

В 1970-е гг. школьный отряд под его руководством участвовал в раскопках крепости Копорье (Ломоносовский р-н). Датирует постройку первой крепости в Копорье 1237 годом.

Составил ежедневную хронику событий героического и легендарного «Ораниенбаумского пятачка» за период 1941–1944 г. в малотиражном издани...

Попов Алексей Дмитриевич

Российский режиссер, теоретик театра, педагог, народный артист СССР. Родился в Николаевске (ныне г. Пугачев, Саратовская обл.). В 1912–1918 гг. актер МХТа. С 1923 г. режиссер 3-й студии МХАТа (с 1926 г. Театр им. Е. Вахтангова). С 1930 г. – художественный руководитель Театра Революции, в 1935 –1960 гг. – главный режиссер и художественный руководитель ЦТСА, педагог студии при этом театре и в ГИТИСе, с 1940 г. – профессор, а в 1961 г. стал художественным руководителем ГИТИСа.

В июле 1961 г. вместе с женой путешествовал на теплоходе по маршруту Москва-Петрозаводск через Онежское и Ладожское озеро с посещением Лодейного Поля.

Попов Алексей Дмитриевич

Российский режиссер, теоретик театра, педагог, народный артист СССР. Родился в Николаевске (ныне г. Пугачев, Саратовская обл.). В 1912–1918 гг. актер МХТа. С 1923 г. режиссер 3-й студии МХАТа (с 1926 г. Театр им. Е. Вахтангова). С 1930 г. – художественный руководитель Театра Революции, в 1935 –1960 гг. – главный режиссер и художественный руководитель ЦТСА, педагог студии при этом театре и в ГИТИСе, с 1940 г. – профессор, а в 1961 г. стал художественным руководителем ГИТИСа.

В июле 1961 г. вместе с женой путешествовал на теплоходе по маршруту Москва-Петрозаводск через Онежское и Ладожское озеро с посещением Лодейного Поля.

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Прокудин-Горский Сергей Михайлович

Российский фотограф, изобретатель, химик, педагог, член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ. Родился в родовом имении Фуникова Гора (Владимирская обл.). Внёс значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

В 1890 г. женился на А. А. Лавровой, дочери известного металловеда, директора Товарищества Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов А. С. Лаврова. Вошел в состав правления этого предприятия. В его исполнение можно встретить изображение Гатчины и Сиверской. В 1909 г. был приглашен в Гатчину, где он демонстрировал слайды императрице Марии Федоровне. Гатчинские пейзажи С. М. Прокудина-Горского печатались в журнале «Фотограф-любитель».

В окрестностях Луги, в дер. Турово было имение, принадлежавшее первой жене. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и соседнего с. Смешино, включая г. Луг...

Пулькин Василий Андреевич

Вепсский писатель, педагог. Родился в дер. Нюрговичи (Тихвинский р-н). После окончания курсов учителей начальных классов в Тихвине стал учителем в Корбенической школе (Тихвинский р-н). Одновременно заочно учился в Лодейнопольском педучилище. Участник Великой Отечественной войны. Вернувшись, продолжал работать педагогом. Некоторое время был директором Корбенической школы. В 1950-1960 гг. работал в партийных органах Капшинского райкома партии в пос. Шугозеро и председателем колхоза «Авангард» в дер. Пялья. В мае 1960 г. по состоянию здоровья вернулся на учительскую работу, стал директором Пяльинской восьмилетней школы. Потом работал в школах Гатчинского и Всеволожского районов.

С 1972 г. жил в Кировске, руководил ПТУ № 23. Вел большую общественную работу, был заместителем председателя правления общества «Знание», выступал перед учащимися школ и училищ, встречался с читателями в библиотеках района и участвовал в деятельности Общества книголюбов.

В 1970-х гг. газете «Трудовая слава»...

Пулькин Василий Андреевич

Вепсский писатель, педагог. Родился в дер. Нюрговичи (Тихвинский р-н). После окончания курсов учителей начальных классов в Тихвине стал учителем в Корбенической школе (Тихвинский р-н). Одновременно заочно учился в Лодейнопольском педучилище. Участник Великой Отечественной войны. Вернувшись, продолжал работать педагогом. Некоторое время был директором Корбенической школы. В 1950-1960 гг. работал в партийных органах Капшинского райкома партии в пос. Шугозеро и председателем колхоза «Авангард» в дер. Пялья. В мае 1960 г. по состоянию здоровья вернулся на учительскую работу, стал директором Пяльинской восьмилетней школы. Потом работал в школах Гатчинского и Всеволожского районов.

С 1972 г. жил в Кировске, руководил ПТУ № 23. Вел большую общественную работу, был заместителем председателя правления общества «Знание», выступал перед учащимися школ и училищ, встречался с читателями в библиотеках района и участвовал в деятельности Общества книголюбов.

В 1970-х гг. газете «Трудовая слава»...

Радлов Сергей Эрнестович

Театральный режиссёр и педагог, драматург, теоретик и историк театра. Родился в Санкт-Петербурге. В 1913–1917 гг. участник петербургской Студии В. Э. Мейерхольда, сотрудник журнала «Любовь к трем апельсинам». В 1918–1919 г. работал в Петроградском отделении Театрального отдела Наркомпроса, в культурно-массовых организациях Петроградского ВО и Балтийского флота. В 1920-1922 гг. – руководитель Театра народной комедии. В 20–30-х гг. ставил спектакли в Ленинградском академическом театре оперы и балета и в Академическом театре драмы, а также был их художественным руководителем (1931–1934 и 1936–1938). Одновременно с 1928 г. возглавлял созданный им театр, работавший под именем Молодой театр (с 1934 г. - Театр-студия под руководством С. Э. Радлова, в 1939-1942 г. -Театр имени Ленинградского Совета), где ставил преимущественно пьесы В. Шекспира.

Летняя практика его мастерской проходила в Гдовском и Кингисеппском уезде, где были показаны спектакли и поставлена «Живая газета».

С началом во...

Радлов Сергей Эрнестович

Театральный режиссёр и педагог, драматург, теоретик и историк театра. Родился в Санкт-Петербурге. В 1913–1917 гг. участник петербургской Студии В. Э. Мейерхольда, сотрудник журнала «Любовь к трем апельсинам». В 1918–1919 г. работал в Петроградском отделении Театрального отдела Наркомпроса, в культурно-массовых организациях Петроградского ВО и Балтийского флота. В 1920-1922 гг. – руководитель Театра народной комедии. В 20–30-х гг. ставил спектакли в Ленинградском академическом театре оперы и балета и в Академическом театре драмы, а также был их художественным руководителем (1931–1934 и 1936–1938). Одновременно с 1928 г. возглавлял созданный им театр, работавший под именем Молодой театр (с 1934 г. - Театр-студия под руководством С. Э. Радлова, в 1939-1942 г. -Театр имени Ленинградского Совета), где ставил преимущественно пьесы В. Шекспира.

Летняя практика его мастерской проходила в Гдовском и Кингисеппском уезде, где были показаны спектакли и поставлена «Живая газета».

С началом во...

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...