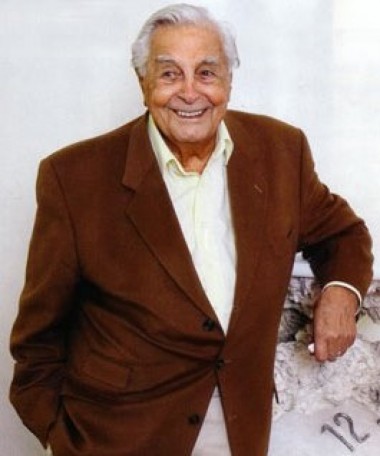

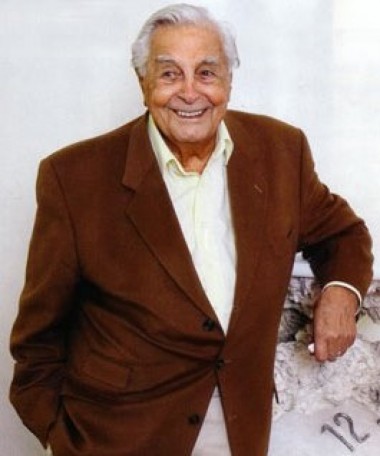

Лановой Василий Семенович

Российский актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный педагог. Родился в Москве. В 1957 г. окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1957 г. – артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. С 1985 г. преподавал в Театральном институте им. Б. Щукина, профессор и заведующий кафедрой (1995). Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Известен по фильмам «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина, «Офицеры» и др.

Снимался в фильме «Любовь Яровая» (1969), натурный съемки проходили в Юкках (Всеволожский р-н).

Много выступал с концертными программами по области: в Доме культуры Соснового Бора, в ДК им. Чекалова пос. им. Морозова (Всеволожский р-н), в ДК КИНЕФ (Кириши), в Луге, по дороге посещая пушкинские места – Суйду, Кобрино, Выру (Гатчинский р-н). Гостил на даче антрепренера и режиссера Р. Фурманова в дер. Мельница (Гатчинский р-н).

В 2002 г. был гостем кинофестиваля «Литература и к...

Лановой Василий Семенович

Российский актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный педагог. Родился в Москве. В 1957 г. окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1957 г. – артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. С 1985 г. преподавал в Театральном институте им. Б. Щукина, профессор и заведующий кафедрой (1995). Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Известен по фильмам «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина, «Офицеры» и др.

Снимался в фильме «Любовь Яровая» (1969), натурный съемки проходили в Юкках (Всеволожский р-н).

Много выступал с концертными программами по области: в Доме культуры Соснового Бора, в ДК им. Чекалова пос. им. Морозова (Всеволожский р-н), в ДК КИНЕФ (Кириши), в Луге, по дороге посещая пушкинские места – Суйду, Кобрино, Выру (Гатчинский р-н). Гостил на даче антрепренера и режиссера Р. Фурманова в дер. Мельница (Гатчинский р-н).

В 2002 г. был гостем кинофестиваля «Литература и к...

Левинсон-Лессинг Владимир Францевич

Российский историк искусства, музейный деятель, педагог, крупнейших специалистов по западноевропейскому искусству. Родился в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония). В 1918 г. работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1919 г. – в Русском музее, с 1921–1972 гг. в Эрмитаже. Участвовал в систематизации, каталогизации, атрибуции фондов, создании экспозиции. В 1920–1930 гг. работал в Гатчинском дворце-музее, принимал участие в организации этого музея. Одновременно (1924–1926) был хранителем Ораниенбаумского дворца-музея. Преподавал в ЛГУ (1947–1953), Академии художеств и других вузах. В годы войны – директор филиала Эрмитажа в Свердловске, руководил эвакуацией, а затем и реэвакуацией коллекций. В 1945–1947 и в 1956–1967 гг. – зам. директора Эрмитажа по научной работе. Автор свыше 25 трудов по западноевропейскому искусству, главный редактор Каталога западноевропейской живописи из собрания Эрмитажа (1958). Основной труд – «История Картинной галереи Эрмитажа».

Отдыхал в открытом в 1...

Левинсон-Лессинг Владимир Францевич

Российский историк искусства, музейный деятель, педагог, крупнейших специалистов по западноевропейскому искусству. Родился в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония). В 1918 г. работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1919 г. – в Русском музее, с 1921–1972 гг. в Эрмитаже. Участвовал в систематизации, каталогизации, атрибуции фондов, создании экспозиции. В 1920–1930 гг. работал в Гатчинском дворце-музее, принимал участие в организации этого музея. Одновременно (1924–1926) был хранителем Ораниенбаумского дворца-музея. Преподавал в ЛГУ (1947–1953), Академии художеств и других вузах. В годы войны – директор филиала Эрмитажа в Свердловске, руководил эвакуацией, а затем и реэвакуацией коллекций. В 1945–1947 и в 1956–1967 гг. – зам. директора Эрмитажа по научной работе. Автор свыше 25 трудов по западноевропейскому искусству, главный редактор Каталога западноевропейской живописи из собрания Эрмитажа (1958). Основной труд – «История Картинной галереи Эрмитажа».

Отдыхал в открытом в 1...

Линдгрен Армас Элиэль

Архитектор, педагог, директор факультета повышенного образования Центральной школы прикладных искусств. Родился в г. Хямеенлинна (Финляндия), там же окончил Политехнический институт.

Председатель Архитектурного клуба (1913). Издал книгу «Архитектурные и орнаментальные стили». Большая часть его построек в городах Финляндии-Хельсинки и др., в Таллине, Тарту.

Создал проекты реконструкции Туомиокиркко в Выборге (1928).По проекту Линдгрена построена евангелическо-лютеранская кирха в Кексгольме (1929; ныне г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 8).

Музей финской архитектуры в 1988 г. организовал выставку его работ, в основу которой легла полная коллекция рисунков, выполненных в период с 1905 по 1931 гг. Среди них: дом Пийетинена в Выборге (1907 г.), вилла Бобринского в Москве (1905), различные здания в Таллинне, Хельсинки, Тампере, Турку и др.

Линдгрен Армас Элиэль

Архитектор, педагог, директор факультета повышенного образования Центральной школы прикладных искусств. Родился в г. Хямеенлинна (Финляндия), там же окончил Политехнический институт.

Председатель Архитектурного клуба (1913). Издал книгу «Архитектурные и орнаментальные стили». Большая часть его построек в городах Финляндии-Хельсинки и др., в Таллине, Тарту.

Создал проекты реконструкции Туомиокиркко в Выборге (1928).По проекту Линдгрена построена евангелическо-лютеранская кирха в Кексгольме (1929; ныне г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 8).

Музей финской архитектуры в 1988 г. организовал выставку его работ, в основу которой легла полная коллекция рисунков, выполненных в период с 1905 по 1931 гг. Среди них: дом Пийетинена в Выборге (1907 г.), вилла Бобринского в Москве (1905), различные здания в Таллинне, Хельсинки, Тампере, Турку и др.

Лодий Андрей Петрович

Оперный певец (лирический тенор), музыкальный педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Учился пению в Италии, затем совершенствовался у М. И. Глинки. В 1837—1838 гг. пел в русской опере (Петербургский Большой театр), исполнял партию Собинина в опере Глинки «Жизнь за Царя». Прославился главным образом как камерный певец — исполнитель романсов А. Е. Варламова, А. С. Даргомыжского, М. И. Глинки. Автор нескольких романсов, среди которых наиболее известен «Где вы, счастливые дни». В 1859—1861 гг. преподавал в музыкальных классах Русского музыкального общества.

А. П. Лодий часто выезжал в Токсово (Всеволожский р-н) на отдых.

Лодий Андрей Петрович

Оперный певец (лирический тенор), музыкальный педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Учился пению в Италии, затем совершенствовался у М. И. Глинки. В 1837—1838 гг. пел в русской опере (Петербургский Большой театр), исполнял партию Собинина в опере Глинки «Жизнь за Царя». Прославился главным образом как камерный певец — исполнитель романсов А. Е. Варламова, А. С. Даргомыжского, М. И. Глинки. Автор нескольких романсов, среди которых наиболее известен «Где вы, счастливые дни». В 1859—1861 гг. преподавал в музыкальных классах Русского музыкального общества.

А. П. Лодий часто выезжал в Токсово (Всеволожский р-н) на отдых.

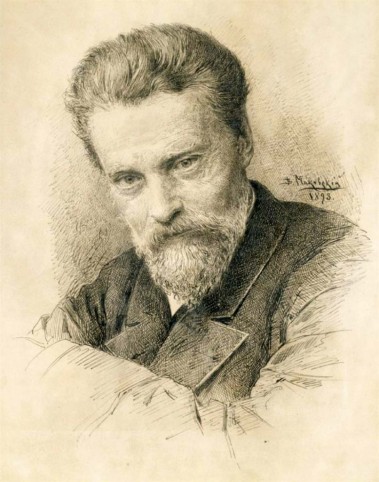

Ломакин Гавриил Якимович (Иоакимович)

Хоровой дирижер, педагог, композитор, музыкальный исследователь, автор первых русских учебников по хоровому пению в народных школах.

Преподавал в Придворной певческой капелле Петербурга, а затем более 20 лет руководил капеллой. В 1862 г. совместно с М. А. Балакиревым основал Бесплатную музыкальную школу, где руководил до 1868 г. Автор романсов (более 60), вокальных ансамблей, церковных песнопений («Всенощное бдение» и «Литургия»), хоровых произведений, обработок и переложений народных песен.

В 1867 г. Г. Я. Ломакин приобрел усадьбу в Гатчине. Он жил в доме на ул. Люцевской (ныне ул. Чкалова). Принимал участие в музыкальном кружке, собиравшемся у композитора и педагога С. А. Зайцева во флигеле д. № 13 на ул. Бомбардирской (ныне ул. Горького).

Г. Я. Ломакин умер в Гатчине и похоронен на городском кладбище.

Ломакин Гавриил Якимович (Иоакимович)

Хоровой дирижер, педагог, композитор, музыкальный исследователь, автор первых русских учебников по хоровому пению в народных школах.

Преподавал в Придворной певческой капелле Петербурга, а затем более 20 лет руководил капеллой. В 1862 г. совместно с М. А. Балакиревым основал Бесплатную музыкальную школу, где руководил до 1868 г. Автор романсов (более 60), вокальных ансамблей, церковных песнопений («Всенощное бдение» и «Литургия»), хоровых произведений, обработок и переложений народных песен.

В 1867 г. Г. Я. Ломакин приобрел усадьбу в Гатчине. Он жил в доме на ул. Люцевской (ныне ул. Чкалова). Принимал участие в музыкальном кружке, собиравшемся у композитора и педагога С. А. Зайцева во флигеле д. № 13 на ул. Бомбардирской (ныне ул. Горького).

Г. Я. Ломакин умер в Гатчине и похоронен на городском кладбище.

Любимов Юрий Петрович

Российский театральных режиссеров, актер, педагог, создатель и руководитель Театра на Таганке. Родился в Ярославле. В 1934 г. был принят в студию при МХАТ-2, в 1936 г. перевелся Театральное училище им. Б. В. Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова (1939). В 1940 г. был призван в армию, в годы Великой Отечественной войны был ведущим артистом Ансамбля песни и пляски НКВД, который часто выступал на передовой. Вел программы как конферансье, читал поэмы и разыгрывал интермедии. В 1943 г., после прорыва блокады, труппа проехала через так называемую Дорогу Победы (Шлиссельбург – Поляны) в блокадный Ленинград, где давали представления в течение нескольких месяцев. Возвращались обратно через Ладожское озеро, по Дороге жизни. В том же году был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С 1946–1964 гг. – артист Театра им. Е. Вахтангова, здесь же дебютировал как режиссер. С 1953 г. преподавал в училище им. Б. В. Щукина. Художественный руководитель (1964–1984, 1989–2011) и директор (1990–2011) Мо...

Любимов Юрий Петрович

Российский театральных режиссеров, актер, педагог, создатель и руководитель Театра на Таганке. Родился в Ярославле. В 1934 г. был принят в студию при МХАТ-2, в 1936 г. перевелся Театральное училище им. Б. В. Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова (1939). В 1940 г. был призван в армию, в годы Великой Отечественной войны был ведущим артистом Ансамбля песни и пляски НКВД, который часто выступал на передовой. Вел программы как конферансье, читал поэмы и разыгрывал интермедии. В 1943 г., после прорыва блокады, труппа проехала через так называемую Дорогу Победы (Шлиссельбург – Поляны) в блокадный Ленинград, где давали представления в течение нескольких месяцев. Возвращались обратно через Ладожское озеро, по Дороге жизни. В том же году был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С 1946–1964 гг. – артист Театра им. Е. Вахтангова, здесь же дебютировал как режиссер. С 1953 г. преподавал в училище им. Б. В. Щукина. Художественный руководитель (1964–1984, 1989–2011) и директор (1990–2011) Мо...

Макарьев Леонид Федорович

Российский актер, режиссер, драматург и театральный педагог. Родился в г. Пермь. В 1919 г. поступил в студию Передвижного театра П. П. Гайдебурова, активно гастролировавшего, в т. ч. и на территории современной Ленинградской области. Участвовал в создании Ленинградского театра юных зрителей (1922), с 1932 г. руководитель и педагог Студиимака при ЛенТЮЗе. Профессор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (с 1939). Автор пьес для детей, теоретических работ по театральной педагогике.

Вместе с театром эвакуировался в декабре 1941 г. в Березники (Пермский край). В январе 1943 г. стал руководителем концертной бригады, выступавшей в Москве и на Северо-Западном фронте до конца марта. Вернулся театр на поезде в Ленинград в августе 1944 г.

Макарьев Леонид Федорович

Российский актер, режиссер, драматург и театральный педагог. Родился в г. Пермь. В 1919 г. поступил в студию Передвижного театра П. П. Гайдебурова, активно гастролировавшего, в т. ч. и на территории современной Ленинградской области. Участвовал в создании Ленинградского театра юных зрителей (1922), с 1932 г. руководитель и педагог Студиимака при ЛенТЮЗе. Профессор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (с 1939). Автор пьес для детей, теоретических работ по театральной педагогике.

Вместе с театром эвакуировался в декабре 1941 г. в Березники (Пермский край). В январе 1943 г. стал руководителем концертной бригады, выступавшей в Москве и на Северо-Западном фронте до конца марта. Вернулся театр на поезде в Ленинград в августе 1944 г.

Маковский Владимир Егорович

Российский живописец, график и портретист, педагог, академик (1873), действительный член (1893) и ректор (1895) Императорской Академии художеств. Автор картин бытового жанра. Родился в Москве. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882–1894) и в Петербургской Академии художеств (1894–1918). С 1872 г. член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей Общества художников им. А. И. Куинджи (1909). Среди основных произведений: «Художник, продающий старые вещи татарину», «Литературное чтение», «В приёмной у доктора», «Любители соловьев», «Посещение бедных», иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова (1901); портреты Е. С. Сорокина (1891), Д. А. Ровинского (1894) и др.

Житель дер. Дивенской, мальчик Василий Васильевич Виноградов, в начале ХХ в. позировал для картины «К сыну на побывку» в его петербургской мастерской.

Создал целый ряд картин, посвященных северной природе губернии. В пос. Муста...

Маковский Владимир Егорович

Российский живописец, график и портретист, педагог, академик (1873), действительный член (1893) и ректор (1895) Императорской Академии художеств. Автор картин бытового жанра. Родился в Москве. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882–1894) и в Петербургской Академии художеств (1894–1918). С 1872 г. член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей Общества художников им. А. И. Куинджи (1909). Среди основных произведений: «Художник, продающий старые вещи татарину», «Литературное чтение», «В приёмной у доктора», «Любители соловьев», «Посещение бедных», иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова (1901); портреты Е. С. Сорокина (1891), Д. А. Ровинского (1894) и др.

Житель дер. Дивенской, мальчик Василий Васильевич Виноградов, в начале ХХ в. позировал для картины «К сыну на побывку» в его петербургской мастерской.

Создал целый ряд картин, посвященных северной природе губернии. В пос. Муста...

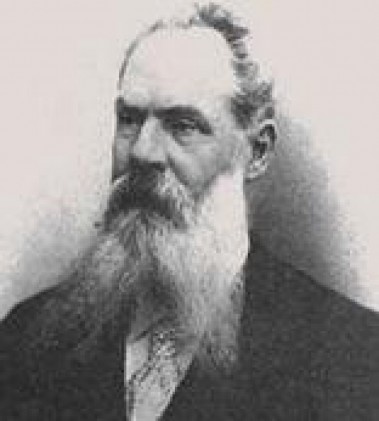

Маркс Адольф Федорович

Русский книгоиздатель. В 1859 переехал в Россию из Германии. С 1864 по 1869 г. преподавал иностранные языки, служил письмоводителем Петербургско-Варшавской железной дороги. Основатель издательства (1869), позднее — акционерного общества «Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс», где выходили книги, посвященные истории, географии, в т. ч. и нынешней территории Ленинградской области. Например, им издана работа К. К. Случевского «По северо-западу России». Издатель иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива» (1870—1918). Приложением к журналу была общедоступная серия книг классиков и современных писателей.

В 1870 г. приобрел дачу в Сиверской на Красной, бывшей Церковной улице (Гатчинский р-н), где он вел деловые переговоры по издательским делам и встречался со многими знаменитыми деятелями культуры, литературы и науки. Присылал комплекты журнала «Нива» для местной народной библиотеки, основанной А. Н. Майковым.

Маркс Адольф Федорович

Русский книгоиздатель. В 1859 переехал в Россию из Германии. С 1864 по 1869 г. преподавал иностранные языки, служил письмоводителем Петербургско-Варшавской железной дороги. Основатель издательства (1869), позднее — акционерного общества «Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс», где выходили книги, посвященные истории, географии, в т. ч. и нынешней территории Ленинградской области. Например, им издана работа К. К. Случевского «По северо-западу России». Издатель иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива» (1870—1918). Приложением к журналу была общедоступная серия книг классиков и современных писателей.

В 1870 г. приобрел дачу в Сиверской на Красной, бывшей Церковной улице (Гатчинский р-н), где он вел деловые переговоры по издательским делам и встречался со многими знаменитыми деятелями культуры, литературы и науки. Присылал комплекты журнала «Нива» для местной народной библиотеки, основанной А. Н. Майковым.

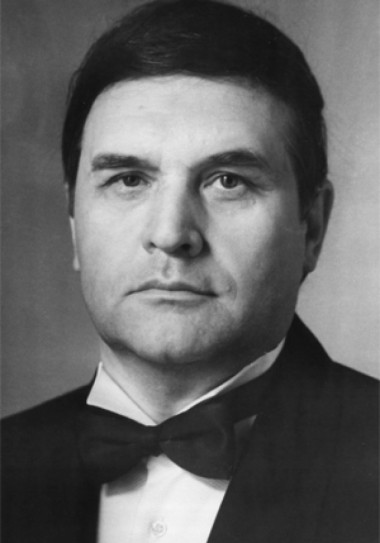

Марусин Юрий Михайлович

Российский оперный певец (тенор), солист Мариинского театра. Народный артист РСФСР (1983). Родился в г. Кизел (Пермская обл.). В 1975 г. окончил Ленинградскую государственную Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1977–1978 гг. стажировался в театре «Ла Скала» (Милан). С 1980 г. солист Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского театра). Исполнил почти 70 партий в различных произведениях. С 2005 г. преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

Дал сольный концерт в апреле 1986 г. во Дворце культуры г. Сосновый Бор. Вручено удостоверение почетного члена коллектива смены – оператора Ленинградской атомной электростанции.

Марусин Юрий Михайлович

Российский оперный певец (тенор), солист Мариинского театра. Народный артист РСФСР (1983). Родился в г. Кизел (Пермская обл.). В 1975 г. окончил Ленинградскую государственную Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1977–1978 гг. стажировался в театре «Ла Скала» (Милан). С 1980 г. солист Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского театра). Исполнил почти 70 партий в различных произведениях. С 2005 г. преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

Дал сольный концерт в апреле 1986 г. во Дворце культуры г. Сосновый Бор. Вручено удостоверение почетного члена коллектива смены – оператора Ленинградской атомной электростанции.

Масленников Игорь Федорович

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог. Родился в Горьком (ныне Нижний Новгород). Вскоре семья переехала в Колпино. В блокаду вместе с Ижорским заводом, где работал отец, эвакуировались в Челябинск. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1949 г. в стройотряде «тесал кряжи» для малой колхозной электростанции, строящейся в Медведкове под Лодейным Полем на одной из мелких речушек.

По окончании учебы в 1954 г., был направлен на Ленинградское телевидение для организации молодёжной редакции. Параллельно оформлял телеспектакли в качестве сценографа. В 1967 г. окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм». Огромную известность принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Более двадцати лет был президентом петербургской студии «Троицкий мост». Вёл свою мастерскую на «Высших режиссёрских курсах» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а такж...

Масленников Игорь Федорович

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог. Родился в Горьком (ныне Нижний Новгород). Вскоре семья переехала в Колпино. В блокаду вместе с Ижорским заводом, где работал отец, эвакуировались в Челябинск. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1949 г. в стройотряде «тесал кряжи» для малой колхозной электростанции, строящейся в Медведкове под Лодейным Полем на одной из мелких речушек.

По окончании учебы в 1954 г., был направлен на Ленинградское телевидение для организации молодёжной редакции. Параллельно оформлял телеспектакли в качестве сценографа. В 1967 г. окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм». Огромную известность принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Более двадцати лет был президентом петербургской студии «Троицкий мост». Вёл свою мастерскую на «Высших режиссёрских курсах» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а такж...

Медведев Армен Николаевич

Российский киновед, кинокритик, кинопродюсер, педагог. Родился в Москве. В 1960 г. закончил киноведческий факультет ВГИКа. С 1964 г. директор Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. В 1966 г. был назначен главным редактором журнала «Советский фильм». С 1972 г. заместитель главного редактора, с 1982 г. главный редактор журнала «Искусство кино». С 1984 г. в Госкино. В тяжелые для кинематографа годы председатель этой организации (1992–1999). Много сделал для сохранения и развития отрасли, ценим коллегами. Преподавал во ВГИКе, автор многочисленных статей и книг по киноискусству.

В 1956 г. проходил практику на натурных съемках фильма Н. Кошеверовой «Медовый месяц» в Новой Ладоге, на берегу Ладожского озера. Группа проживала в гостинице, посещала новоладожский Дом колхозника.

Являлся президентом кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), традиционно совершал выезды в г. Высоцк – место жительства одного из основателей кинофестиваля – С. Ростоцкого. Выступал с т...

Медведев Армен Николаевич

Российский киновед, кинокритик, кинопродюсер, педагог. Родился в Москве. В 1960 г. закончил киноведческий факультет ВГИКа. С 1964 г. директор Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. В 1966 г. был назначен главным редактором журнала «Советский фильм». С 1972 г. заместитель главного редактора, с 1982 г. главный редактор журнала «Искусство кино». С 1984 г. в Госкино. В тяжелые для кинематографа годы председатель этой организации (1992–1999). Много сделал для сохранения и развития отрасли, ценим коллегами. Преподавал во ВГИКе, автор многочисленных статей и книг по киноискусству.

В 1956 г. проходил практику на натурных съемках фильма Н. Кошеверовой «Медовый месяц» в Новой Ладоге, на берегу Ладожского озера. Группа проживала в гостинице, посещала новоладожский Дом колхозника.

Являлся президентом кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), традиционно совершал выезды в г. Высоцк – место жительства одного из основателей кинофестиваля – С. Ростоцкого. Выступал с т...

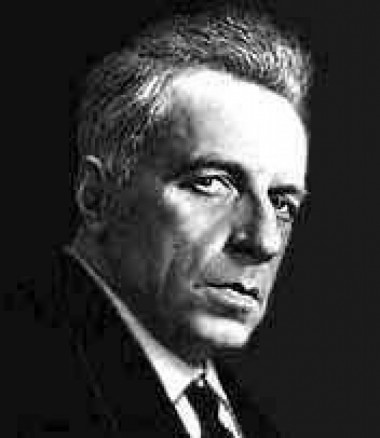

Мейерхольд Всеволод Эмильевич

Российский актер, режиссёр, педагог, реформаторов театра, создатель актерской системы, получившей название «биомеханика», народный артист Республики (1923). Настоящие имя и фамилия Карл Казимир Теодор Майергольд. Родился в Пензе. В 1898 г. вошел в труппу Московского художественного театра (МХТ). В 1902 г. создал собственную труппу, вскоре получившую название «Товарищество новой драмы». С 1908 г. как режиссер работал в Александринском театре, ставил оперы в Мариинском театре. В 1922–1924 гг. был художественным руководителем московского Театра Революции. В 1923 г. был создан Театр им. Мейерхольда (ТИМ), просуществовавший до закрытия в 1938 г. В 1939 г. был арестован, расстрелян.

В 1912 г. приезжал в гости к художнику А. Я. Головину, который жил на даче в Волосово и работал здесь над декорациями к спектаклю режиссера «Маскарад».

В августе 1928 г. его театр гастролировал в Троцком коммунальном театре, но сам мастер в Гатчину не приезжал.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич

Российский актер, режиссёр, педагог, реформаторов театра, создатель актерской системы, получившей название «биомеханика», народный артист Республики (1923). Настоящие имя и фамилия Карл Казимир Теодор Майергольд. Родился в Пензе. В 1898 г. вошел в труппу Московского художественного театра (МХТ). В 1902 г. создал собственную труппу, вскоре получившую название «Товарищество новой драмы». С 1908 г. как режиссер работал в Александринском театре, ставил оперы в Мариинском театре. В 1922–1924 гг. был художественным руководителем московского Театра Революции. В 1923 г. был создан Театр им. Мейерхольда (ТИМ), просуществовавший до закрытия в 1938 г. В 1939 г. был арестован, расстрелян.

В 1912 г. приезжал в гости к художнику А. Я. Головину, который жил на даче в Волосово и работал здесь над декорациями к спектаклю режиссера «Маскарад».

В августе 1928 г. его театр гастролировал в Троцком коммунальном театре, но сам мастер в Гатчину не приезжал.

Мельников Абрам (Авраам) Иванович

Архитектор, профессор, преподавал в Академии художеств. В 1818 г. Мельников был назначен членом Строительного комитета.

Автор проекта церкви Михаила Архангела (1820) (на территории нынешнего г. Волхов), каменного храма Рождества Христова в дер. Надкопанье (Волховский р-н, 1822-1829 гг.).

Проектировал деревянный усадебный дом с домовой Рождественской церковью в Рождествено (Гатчинский р-н).

Мельников Абрам (Авраам) Иванович

Архитектор, профессор, преподавал в Академии художеств. В 1818 г. Мельников был назначен членом Строительного комитета.

Автор проекта церкви Михаила Архангела (1820) (на территории нынешнего г. Волхов), каменного храма Рождества Христова в дер. Надкопанье (Волховский р-н, 1822-1829 гг.).

Проектировал деревянный усадебный дом с домовой Рождественской церковью в Рождествено (Гатчинский р-н).

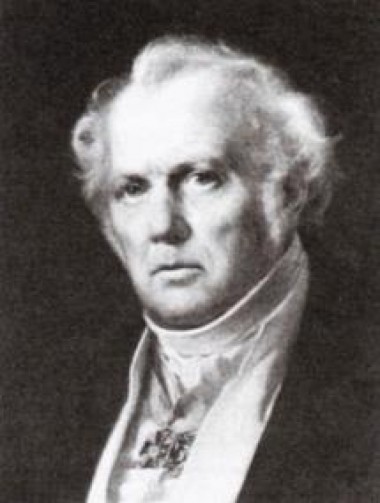

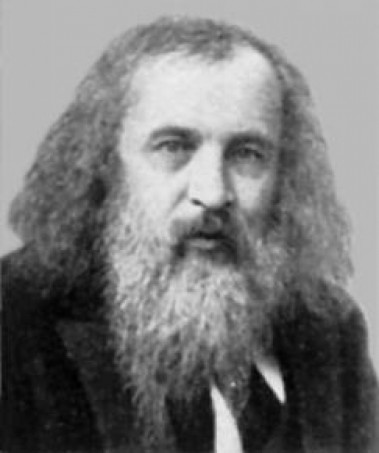

Менделеев Дмитрий Иванович

Русский химик, ученый-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Родился в Тобольске. Один из инициаторов создания Русского химического общества (1868). Профессор Петербургского университета (1865–1890). Открыл периодический закон химических элементов – один из основных законов естествознания. Оставил свыше 500 печатных трудов и был автором фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и другим направлениям, тесно связанным с потребностями развития производительных сил России.

Будучи студентом, в 1850-е гг. проводил химические опыты на стекольном заводе Ритинга (ныне завод химико-лабораторной посуды и приборов «Дружная Горка» Гатчинского р-на). Летом 1869 г. жил в Сиверской (Гатчинский р-н).

В 1861 г. Менделеев посетил о. Коневец (Приозерский р-н), а 4 июля того же года –Выборг, где писал о парке Монрепо.

В декабре 2017 г. в Мурино (Всеволожский р-н) открыли...

Менделеев Дмитрий Иванович

Русский химик, ученый-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Родился в Тобольске. Один из инициаторов создания Русского химического общества (1868). Профессор Петербургского университета (1865–1890). Открыл периодический закон химических элементов – один из основных законов естествознания. Оставил свыше 500 печатных трудов и был автором фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и другим направлениям, тесно связанным с потребностями развития производительных сил России.

Будучи студентом, в 1850-е гг. проводил химические опыты на стекольном заводе Ритинга (ныне завод химико-лабораторной посуды и приборов «Дружная Горка» Гатчинского р-на). Летом 1869 г. жил в Сиверской (Гатчинский р-н).

В 1861 г. Менделеев посетил о. Коневец (Приозерский р-н), а 4 июля того же года –Выборг, где писал о парке Монрепо.

В декабре 2017 г. в Мурино (Всеволожский р-н) открыли...

Меркурьев Василий Васильевич

Советский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР (1960). Родился в г. Остров (Псковская обл.). В 1926 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств. Работал в ТАМе, Ленинградском окружном театре Красной Армии, в Передвижной театр под руководством Л. С. Вивьена, Ленинградском драматическом театре им. ЛОСПС (Ленинградского областного Совета профессиональных союзов), с 1937 г. и до конца жизни – актёр и режиссёр Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1934 г. – преподаватель (с 1950 г. профессор) Ленинградского театрального института (ныне СПГАТИ), где вместе со своей женой И. В. Мейерхольд руководил актёрской мастерской. Снимался в фильмах: «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Летят журавли», «Сережа» и др.

В 1930-е гг. принимал участие в шефстве театра над Сланцами.

В 1934 г. отдыхал в санатории в пос. Тайцы Гатчинского р-на, где состоялось знакомство с будущей женой.

В августе 1941 г. семья Меркурьева эвакуировалась вместе с...

Меркурьев Василий Васильевич

Советский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР (1960). Родился в г. Остров (Псковская обл.). В 1926 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств. Работал в ТАМе, Ленинградском окружном театре Красной Армии, в Передвижной театр под руководством Л. С. Вивьена, Ленинградском драматическом театре им. ЛОСПС (Ленинградского областного Совета профессиональных союзов), с 1937 г. и до конца жизни – актёр и режиссёр Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1934 г. – преподаватель (с 1950 г. профессор) Ленинградского театрального института (ныне СПГАТИ), где вместе со своей женой И. В. Мейерхольд руководил актёрской мастерской. Снимался в фильмах: «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Летят журавли», «Сережа» и др.

В 1930-е гг. принимал участие в шефстве театра над Сланцами.

В 1934 г. отдыхал в санатории в пос. Тайцы Гатчинского р-на, где состоялось знакомство с будущей женой.

В августе 1941 г. семья Меркурьева эвакуировалась вместе с...

Лановой Василий Семенович

Российский актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный педагог. Родился в Москве. В 1957 г. окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1957 г. – артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. С 1985 г. преподавал в Театральном институте им. Б. Щукина, профессор и заведующий кафедрой (1995). Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Известен по фильмам «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина, «Офицеры» и др.

Снимался в фильме «Любовь Яровая» (1969), натурный съемки проходили в Юкках (Всеволожский р-н).

Много выступал с концертными программами по области: в Доме культуры Соснового Бора, в ДК им. Чекалова пос. им. Морозова (Всеволожский р-н), в ДК КИНЕФ (Кириши), в Луге, по дороге посещая пушкинские места – Суйду, Кобрино, Выру (Гатчинский р-н). Гостил на даче антрепренера и режиссера Р. Фурманова в дер. Мельница (Гатчинский р-н).

В 2002 г. был гостем кинофестиваля «Литература и к...

Лановой Василий Семенович

Российский актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный педагог. Родился в Москве. В 1957 г. окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1957 г. – артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. С 1985 г. преподавал в Театральном институте им. Б. Щукина, профессор и заведующий кафедрой (1995). Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Известен по фильмам «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина, «Офицеры» и др.

Снимался в фильме «Любовь Яровая» (1969), натурный съемки проходили в Юкках (Всеволожский р-н).

Много выступал с концертными программами по области: в Доме культуры Соснового Бора, в ДК им. Чекалова пос. им. Морозова (Всеволожский р-н), в ДК КИНЕФ (Кириши), в Луге, по дороге посещая пушкинские места – Суйду, Кобрино, Выру (Гатчинский р-н). Гостил на даче антрепренера и режиссера Р. Фурманова в дер. Мельница (Гатчинский р-н).

В 2002 г. был гостем кинофестиваля «Литература и к...

Левинсон-Лессинг Владимир Францевич

Российский историк искусства, музейный деятель, педагог, крупнейших специалистов по западноевропейскому искусству. Родился в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония). В 1918 г. работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1919 г. – в Русском музее, с 1921–1972 гг. в Эрмитаже. Участвовал в систематизации, каталогизации, атрибуции фондов, создании экспозиции. В 1920–1930 гг. работал в Гатчинском дворце-музее, принимал участие в организации этого музея. Одновременно (1924–1926) был хранителем Ораниенбаумского дворца-музея. Преподавал в ЛГУ (1947–1953), Академии художеств и других вузах. В годы войны – директор филиала Эрмитажа в Свердловске, руководил эвакуацией, а затем и реэвакуацией коллекций. В 1945–1947 и в 1956–1967 гг. – зам. директора Эрмитажа по научной работе. Автор свыше 25 трудов по западноевропейскому искусству, главный редактор Каталога западноевропейской живописи из собрания Эрмитажа (1958). Основной труд – «История Картинной галереи Эрмитажа».

Отдыхал в открытом в 1...

Левинсон-Лессинг Владимир Францевич

Российский историк искусства, музейный деятель, педагог, крупнейших специалистов по западноевропейскому искусству. Родился в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония). В 1918 г. работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1919 г. – в Русском музее, с 1921–1972 гг. в Эрмитаже. Участвовал в систематизации, каталогизации, атрибуции фондов, создании экспозиции. В 1920–1930 гг. работал в Гатчинском дворце-музее, принимал участие в организации этого музея. Одновременно (1924–1926) был хранителем Ораниенбаумского дворца-музея. Преподавал в ЛГУ (1947–1953), Академии художеств и других вузах. В годы войны – директор филиала Эрмитажа в Свердловске, руководил эвакуацией, а затем и реэвакуацией коллекций. В 1945–1947 и в 1956–1967 гг. – зам. директора Эрмитажа по научной работе. Автор свыше 25 трудов по западноевропейскому искусству, главный редактор Каталога западноевропейской живописи из собрания Эрмитажа (1958). Основной труд – «История Картинной галереи Эрмитажа».

Отдыхал в открытом в 1...

Линдгрен Армас Элиэль

Архитектор, педагог, директор факультета повышенного образования Центральной школы прикладных искусств. Родился в г. Хямеенлинна (Финляндия), там же окончил Политехнический институт.

Председатель Архитектурного клуба (1913). Издал книгу «Архитектурные и орнаментальные стили». Большая часть его построек в городах Финляндии-Хельсинки и др., в Таллине, Тарту.

Создал проекты реконструкции Туомиокиркко в Выборге (1928).По проекту Линдгрена построена евангелическо-лютеранская кирха в Кексгольме (1929; ныне г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 8).

Музей финской архитектуры в 1988 г. организовал выставку его работ, в основу которой легла полная коллекция рисунков, выполненных в период с 1905 по 1931 гг. Среди них: дом Пийетинена в Выборге (1907 г.), вилла Бобринского в Москве (1905), различные здания в Таллинне, Хельсинки, Тампере, Турку и др.

Линдгрен Армас Элиэль

Архитектор, педагог, директор факультета повышенного образования Центральной школы прикладных искусств. Родился в г. Хямеенлинна (Финляндия), там же окончил Политехнический институт.

Председатель Архитектурного клуба (1913). Издал книгу «Архитектурные и орнаментальные стили». Большая часть его построек в городах Финляндии-Хельсинки и др., в Таллине, Тарту.

Создал проекты реконструкции Туомиокиркко в Выборге (1928).По проекту Линдгрена построена евангелическо-лютеранская кирха в Кексгольме (1929; ныне г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 8).

Музей финской архитектуры в 1988 г. организовал выставку его работ, в основу которой легла полная коллекция рисунков, выполненных в период с 1905 по 1931 гг. Среди них: дом Пийетинена в Выборге (1907 г.), вилла Бобринского в Москве (1905), различные здания в Таллинне, Хельсинки, Тампере, Турку и др.

Ломакин Гавриил Якимович (Иоакимович)

Хоровой дирижер, педагог, композитор, музыкальный исследователь, автор первых русских учебников по хоровому пению в народных школах.

Преподавал в Придворной певческой капелле Петербурга, а затем более 20 лет руководил капеллой. В 1862 г. совместно с М. А. Балакиревым основал Бесплатную музыкальную школу, где руководил до 1868 г. Автор романсов (более 60), вокальных ансамблей, церковных песнопений («Всенощное бдение» и «Литургия»), хоровых произведений, обработок и переложений народных песен.

В 1867 г. Г. Я. Ломакин приобрел усадьбу в Гатчине. Он жил в доме на ул. Люцевской (ныне ул. Чкалова). Принимал участие в музыкальном кружке, собиравшемся у композитора и педагога С. А. Зайцева во флигеле д. № 13 на ул. Бомбардирской (ныне ул. Горького).

Г. Я. Ломакин умер в Гатчине и похоронен на городском кладбище.

Ломакин Гавриил Якимович (Иоакимович)

Хоровой дирижер, педагог, композитор, музыкальный исследователь, автор первых русских учебников по хоровому пению в народных школах.

Преподавал в Придворной певческой капелле Петербурга, а затем более 20 лет руководил капеллой. В 1862 г. совместно с М. А. Балакиревым основал Бесплатную музыкальную школу, где руководил до 1868 г. Автор романсов (более 60), вокальных ансамблей, церковных песнопений («Всенощное бдение» и «Литургия»), хоровых произведений, обработок и переложений народных песен.

В 1867 г. Г. Я. Ломакин приобрел усадьбу в Гатчине. Он жил в доме на ул. Люцевской (ныне ул. Чкалова). Принимал участие в музыкальном кружке, собиравшемся у композитора и педагога С. А. Зайцева во флигеле д. № 13 на ул. Бомбардирской (ныне ул. Горького).

Г. Я. Ломакин умер в Гатчине и похоронен на городском кладбище.

Любимов Юрий Петрович

Российский театральных режиссеров, актер, педагог, создатель и руководитель Театра на Таганке. Родился в Ярославле. В 1934 г. был принят в студию при МХАТ-2, в 1936 г. перевелся Театральное училище им. Б. В. Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова (1939). В 1940 г. был призван в армию, в годы Великой Отечественной войны был ведущим артистом Ансамбля песни и пляски НКВД, который часто выступал на передовой. Вел программы как конферансье, читал поэмы и разыгрывал интермедии. В 1943 г., после прорыва блокады, труппа проехала через так называемую Дорогу Победы (Шлиссельбург – Поляны) в блокадный Ленинград, где давали представления в течение нескольких месяцев. Возвращались обратно через Ладожское озеро, по Дороге жизни. В том же году был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С 1946–1964 гг. – артист Театра им. Е. Вахтангова, здесь же дебютировал как режиссер. С 1953 г. преподавал в училище им. Б. В. Щукина. Художественный руководитель (1964–1984, 1989–2011) и директор (1990–2011) Мо...

Любимов Юрий Петрович

Российский театральных режиссеров, актер, педагог, создатель и руководитель Театра на Таганке. Родился в Ярославле. В 1934 г. был принят в студию при МХАТ-2, в 1936 г. перевелся Театральное училище им. Б. В. Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова (1939). В 1940 г. был призван в армию, в годы Великой Отечественной войны был ведущим артистом Ансамбля песни и пляски НКВД, который часто выступал на передовой. Вел программы как конферансье, читал поэмы и разыгрывал интермедии. В 1943 г., после прорыва блокады, труппа проехала через так называемую Дорогу Победы (Шлиссельбург – Поляны) в блокадный Ленинград, где давали представления в течение нескольких месяцев. Возвращались обратно через Ладожское озеро, по Дороге жизни. В том же году был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С 1946–1964 гг. – артист Театра им. Е. Вахтангова, здесь же дебютировал как режиссер. С 1953 г. преподавал в училище им. Б. В. Щукина. Художественный руководитель (1964–1984, 1989–2011) и директор (1990–2011) Мо...

Макарьев Леонид Федорович

Российский актер, режиссер, драматург и театральный педагог. Родился в г. Пермь. В 1919 г. поступил в студию Передвижного театра П. П. Гайдебурова, активно гастролировавшего, в т. ч. и на территории современной Ленинградской области. Участвовал в создании Ленинградского театра юных зрителей (1922), с 1932 г. руководитель и педагог Студиимака при ЛенТЮЗе. Профессор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (с 1939). Автор пьес для детей, теоретических работ по театральной педагогике.

Вместе с театром эвакуировался в декабре 1941 г. в Березники (Пермский край). В январе 1943 г. стал руководителем концертной бригады, выступавшей в Москве и на Северо-Западном фронте до конца марта. Вернулся театр на поезде в Ленинград в августе 1944 г.

Макарьев Леонид Федорович

Российский актер, режиссер, драматург и театральный педагог. Родился в г. Пермь. В 1919 г. поступил в студию Передвижного театра П. П. Гайдебурова, активно гастролировавшего, в т. ч. и на территории современной Ленинградской области. Участвовал в создании Ленинградского театра юных зрителей (1922), с 1932 г. руководитель и педагог Студиимака при ЛенТЮЗе. Профессор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (с 1939). Автор пьес для детей, теоретических работ по театральной педагогике.

Вместе с театром эвакуировался в декабре 1941 г. в Березники (Пермский край). В январе 1943 г. стал руководителем концертной бригады, выступавшей в Москве и на Северо-Западном фронте до конца марта. Вернулся театр на поезде в Ленинград в августе 1944 г.

Маковский Владимир Егорович

Российский живописец, график и портретист, педагог, академик (1873), действительный член (1893) и ректор (1895) Императорской Академии художеств. Автор картин бытового жанра. Родился в Москве. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882–1894) и в Петербургской Академии художеств (1894–1918). С 1872 г. член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей Общества художников им. А. И. Куинджи (1909). Среди основных произведений: «Художник, продающий старые вещи татарину», «Литературное чтение», «В приёмной у доктора», «Любители соловьев», «Посещение бедных», иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова (1901); портреты Е. С. Сорокина (1891), Д. А. Ровинского (1894) и др.

Житель дер. Дивенской, мальчик Василий Васильевич Виноградов, в начале ХХ в. позировал для картины «К сыну на побывку» в его петербургской мастерской.

Создал целый ряд картин, посвященных северной природе губернии. В пос. Муста...

Маковский Владимир Егорович

Российский живописец, график и портретист, педагог, академик (1873), действительный член (1893) и ректор (1895) Императорской Академии художеств. Автор картин бытового жанра. Родился в Москве. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882–1894) и в Петербургской Академии художеств (1894–1918). С 1872 г. член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей Общества художников им. А. И. Куинджи (1909). Среди основных произведений: «Художник, продающий старые вещи татарину», «Литературное чтение», «В приёмной у доктора», «Любители соловьев», «Посещение бедных», иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова (1901); портреты Е. С. Сорокина (1891), Д. А. Ровинского (1894) и др.

Житель дер. Дивенской, мальчик Василий Васильевич Виноградов, в начале ХХ в. позировал для картины «К сыну на побывку» в его петербургской мастерской.

Создал целый ряд картин, посвященных северной природе губернии. В пос. Муста...

Маркс Адольф Федорович

Русский книгоиздатель. В 1859 переехал в Россию из Германии. С 1864 по 1869 г. преподавал иностранные языки, служил письмоводителем Петербургско-Варшавской железной дороги. Основатель издательства (1869), позднее — акционерного общества «Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс», где выходили книги, посвященные истории, географии, в т. ч. и нынешней территории Ленинградской области. Например, им издана работа К. К. Случевского «По северо-западу России». Издатель иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива» (1870—1918). Приложением к журналу была общедоступная серия книг классиков и современных писателей.

В 1870 г. приобрел дачу в Сиверской на Красной, бывшей Церковной улице (Гатчинский р-н), где он вел деловые переговоры по издательским делам и встречался со многими знаменитыми деятелями культуры, литературы и науки. Присылал комплекты журнала «Нива» для местной народной библиотеки, основанной А. Н. Майковым.

Маркс Адольф Федорович

Русский книгоиздатель. В 1859 переехал в Россию из Германии. С 1864 по 1869 г. преподавал иностранные языки, служил письмоводителем Петербургско-Варшавской железной дороги. Основатель издательства (1869), позднее — акционерного общества «Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс», где выходили книги, посвященные истории, географии, в т. ч. и нынешней территории Ленинградской области. Например, им издана работа К. К. Случевского «По северо-западу России». Издатель иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива» (1870—1918). Приложением к журналу была общедоступная серия книг классиков и современных писателей.

В 1870 г. приобрел дачу в Сиверской на Красной, бывшей Церковной улице (Гатчинский р-н), где он вел деловые переговоры по издательским делам и встречался со многими знаменитыми деятелями культуры, литературы и науки. Присылал комплекты журнала «Нива» для местной народной библиотеки, основанной А. Н. Майковым.

Марусин Юрий Михайлович

Российский оперный певец (тенор), солист Мариинского театра. Народный артист РСФСР (1983). Родился в г. Кизел (Пермская обл.). В 1975 г. окончил Ленинградскую государственную Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1977–1978 гг. стажировался в театре «Ла Скала» (Милан). С 1980 г. солист Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского театра). Исполнил почти 70 партий в различных произведениях. С 2005 г. преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

Дал сольный концерт в апреле 1986 г. во Дворце культуры г. Сосновый Бор. Вручено удостоверение почетного члена коллектива смены – оператора Ленинградской атомной электростанции.

Марусин Юрий Михайлович

Российский оперный певец (тенор), солист Мариинского театра. Народный артист РСФСР (1983). Родился в г. Кизел (Пермская обл.). В 1975 г. окончил Ленинградскую государственную Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1977–1978 гг. стажировался в театре «Ла Скала» (Милан). С 1980 г. солист Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского театра). Исполнил почти 70 партий в различных произведениях. С 2005 г. преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

Дал сольный концерт в апреле 1986 г. во Дворце культуры г. Сосновый Бор. Вручено удостоверение почетного члена коллектива смены – оператора Ленинградской атомной электростанции.

Масленников Игорь Федорович

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог. Родился в Горьком (ныне Нижний Новгород). Вскоре семья переехала в Колпино. В блокаду вместе с Ижорским заводом, где работал отец, эвакуировались в Челябинск. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1949 г. в стройотряде «тесал кряжи» для малой колхозной электростанции, строящейся в Медведкове под Лодейным Полем на одной из мелких речушек.

По окончании учебы в 1954 г., был направлен на Ленинградское телевидение для организации молодёжной редакции. Параллельно оформлял телеспектакли в качестве сценографа. В 1967 г. окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм». Огромную известность принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Более двадцати лет был президентом петербургской студии «Троицкий мост». Вёл свою мастерскую на «Высших режиссёрских курсах» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а такж...

Масленников Игорь Федорович

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог. Родился в Горьком (ныне Нижний Новгород). Вскоре семья переехала в Колпино. В блокаду вместе с Ижорским заводом, где работал отец, эвакуировались в Челябинск. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1949 г. в стройотряде «тесал кряжи» для малой колхозной электростанции, строящейся в Медведкове под Лодейным Полем на одной из мелких речушек.

По окончании учебы в 1954 г., был направлен на Ленинградское телевидение для организации молодёжной редакции. Параллельно оформлял телеспектакли в качестве сценографа. В 1967 г. окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм». Огромную известность принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Более двадцати лет был президентом петербургской студии «Троицкий мост». Вёл свою мастерскую на «Высших режиссёрских курсах» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а такж...

Медведев Армен Николаевич

Российский киновед, кинокритик, кинопродюсер, педагог. Родился в Москве. В 1960 г. закончил киноведческий факультет ВГИКа. С 1964 г. директор Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. В 1966 г. был назначен главным редактором журнала «Советский фильм». С 1972 г. заместитель главного редактора, с 1982 г. главный редактор журнала «Искусство кино». С 1984 г. в Госкино. В тяжелые для кинематографа годы председатель этой организации (1992–1999). Много сделал для сохранения и развития отрасли, ценим коллегами. Преподавал во ВГИКе, автор многочисленных статей и книг по киноискусству.

В 1956 г. проходил практику на натурных съемках фильма Н. Кошеверовой «Медовый месяц» в Новой Ладоге, на берегу Ладожского озера. Группа проживала в гостинице, посещала новоладожский Дом колхозника.

Являлся президентом кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), традиционно совершал выезды в г. Высоцк – место жительства одного из основателей кинофестиваля – С. Ростоцкого. Выступал с т...

Медведев Армен Николаевич

Российский киновед, кинокритик, кинопродюсер, педагог. Родился в Москве. В 1960 г. закончил киноведческий факультет ВГИКа. С 1964 г. директор Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. В 1966 г. был назначен главным редактором журнала «Советский фильм». С 1972 г. заместитель главного редактора, с 1982 г. главный редактор журнала «Искусство кино». С 1984 г. в Госкино. В тяжелые для кинематографа годы председатель этой организации (1992–1999). Много сделал для сохранения и развития отрасли, ценим коллегами. Преподавал во ВГИКе, автор многочисленных статей и книг по киноискусству.

В 1956 г. проходил практику на натурных съемках фильма Н. Кошеверовой «Медовый месяц» в Новой Ладоге, на берегу Ладожского озера. Группа проживала в гостинице, посещала новоладожский Дом колхозника.

Являлся президентом кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), традиционно совершал выезды в г. Высоцк – место жительства одного из основателей кинофестиваля – С. Ростоцкого. Выступал с т...

Мейерхольд Всеволод Эмильевич

Российский актер, режиссёр, педагог, реформаторов театра, создатель актерской системы, получившей название «биомеханика», народный артист Республики (1923). Настоящие имя и фамилия Карл Казимир Теодор Майергольд. Родился в Пензе. В 1898 г. вошел в труппу Московского художественного театра (МХТ). В 1902 г. создал собственную труппу, вскоре получившую название «Товарищество новой драмы». С 1908 г. как режиссер работал в Александринском театре, ставил оперы в Мариинском театре. В 1922–1924 гг. был художественным руководителем московского Театра Революции. В 1923 г. был создан Театр им. Мейерхольда (ТИМ), просуществовавший до закрытия в 1938 г. В 1939 г. был арестован, расстрелян.

В 1912 г. приезжал в гости к художнику А. Я. Головину, который жил на даче в Волосово и работал здесь над декорациями к спектаклю режиссера «Маскарад».

В августе 1928 г. его театр гастролировал в Троцком коммунальном театре, но сам мастер в Гатчину не приезжал.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич

Российский актер, режиссёр, педагог, реформаторов театра, создатель актерской системы, получившей название «биомеханика», народный артист Республики (1923). Настоящие имя и фамилия Карл Казимир Теодор Майергольд. Родился в Пензе. В 1898 г. вошел в труппу Московского художественного театра (МХТ). В 1902 г. создал собственную труппу, вскоре получившую название «Товарищество новой драмы». С 1908 г. как режиссер работал в Александринском театре, ставил оперы в Мариинском театре. В 1922–1924 гг. был художественным руководителем московского Театра Революции. В 1923 г. был создан Театр им. Мейерхольда (ТИМ), просуществовавший до закрытия в 1938 г. В 1939 г. был арестован, расстрелян.

В 1912 г. приезжал в гости к художнику А. Я. Головину, который жил на даче в Волосово и работал здесь над декорациями к спектаклю режиссера «Маскарад».

В августе 1928 г. его театр гастролировал в Троцком коммунальном театре, но сам мастер в Гатчину не приезжал.

Мельников Абрам (Авраам) Иванович

Архитектор, профессор, преподавал в Академии художеств. В 1818 г. Мельников был назначен членом Строительного комитета.

Автор проекта церкви Михаила Архангела (1820) (на территории нынешнего г. Волхов), каменного храма Рождества Христова в дер. Надкопанье (Волховский р-н, 1822-1829 гг.).

Проектировал деревянный усадебный дом с домовой Рождественской церковью в Рождествено (Гатчинский р-н).

Мельников Абрам (Авраам) Иванович

Архитектор, профессор, преподавал в Академии художеств. В 1818 г. Мельников был назначен членом Строительного комитета.

Автор проекта церкви Михаила Архангела (1820) (на территории нынешнего г. Волхов), каменного храма Рождества Христова в дер. Надкопанье (Волховский р-н, 1822-1829 гг.).

Проектировал деревянный усадебный дом с домовой Рождественской церковью в Рождествено (Гатчинский р-н).

Менделеев Дмитрий Иванович

Русский химик, ученый-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Родился в Тобольске. Один из инициаторов создания Русского химического общества (1868). Профессор Петербургского университета (1865–1890). Открыл периодический закон химических элементов – один из основных законов естествознания. Оставил свыше 500 печатных трудов и был автором фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и другим направлениям, тесно связанным с потребностями развития производительных сил России.

Будучи студентом, в 1850-е гг. проводил химические опыты на стекольном заводе Ритинга (ныне завод химико-лабораторной посуды и приборов «Дружная Горка» Гатчинского р-на). Летом 1869 г. жил в Сиверской (Гатчинский р-н).

В 1861 г. Менделеев посетил о. Коневец (Приозерский р-н), а 4 июля того же года –Выборг, где писал о парке Монрепо.

В декабре 2017 г. в Мурино (Всеволожский р-н) открыли...

Менделеев Дмитрий Иванович

Русский химик, ученый-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Родился в Тобольске. Один из инициаторов создания Русского химического общества (1868). Профессор Петербургского университета (1865–1890). Открыл периодический закон химических элементов – один из основных законов естествознания. Оставил свыше 500 печатных трудов и был автором фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и другим направлениям, тесно связанным с потребностями развития производительных сил России.

Будучи студентом, в 1850-е гг. проводил химические опыты на стекольном заводе Ритинга (ныне завод химико-лабораторной посуды и приборов «Дружная Горка» Гатчинского р-на). Летом 1869 г. жил в Сиверской (Гатчинский р-н).

В 1861 г. Менделеев посетил о. Коневец (Приозерский р-н), а 4 июля того же года –Выборг, где писал о парке Монрепо.

В декабре 2017 г. в Мурино (Всеволожский р-н) открыли...

Меркурьев Василий Васильевич

Советский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР (1960). Родился в г. Остров (Псковская обл.). В 1926 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств. Работал в ТАМе, Ленинградском окружном театре Красной Армии, в Передвижной театр под руководством Л. С. Вивьена, Ленинградском драматическом театре им. ЛОСПС (Ленинградского областного Совета профессиональных союзов), с 1937 г. и до конца жизни – актёр и режиссёр Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1934 г. – преподаватель (с 1950 г. профессор) Ленинградского театрального института (ныне СПГАТИ), где вместе со своей женой И. В. Мейерхольд руководил актёрской мастерской. Снимался в фильмах: «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Летят журавли», «Сережа» и др.

В 1930-е гг. принимал участие в шефстве театра над Сланцами.

В 1934 г. отдыхал в санатории в пос. Тайцы Гатчинского р-на, где состоялось знакомство с будущей женой.

В августе 1941 г. семья Меркурьева эвакуировалась вместе с...

Меркурьев Василий Васильевич

Советский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР (1960). Родился в г. Остров (Псковская обл.). В 1926 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств. Работал в ТАМе, Ленинградском окружном театре Красной Армии, в Передвижной театр под руководством Л. С. Вивьена, Ленинградском драматическом театре им. ЛОСПС (Ленинградского областного Совета профессиональных союзов), с 1937 г. и до конца жизни – актёр и режиссёр Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1934 г. – преподаватель (с 1950 г. профессор) Ленинградского театрального института (ныне СПГАТИ), где вместе со своей женой И. В. Мейерхольд руководил актёрской мастерской. Снимался в фильмах: «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Летят журавли», «Сережа» и др.

В 1930-е гг. принимал участие в шефстве театра над Сланцами.

В 1934 г. отдыхал в санатории в пос. Тайцы Гатчинского р-на, где состоялось знакомство с будущей женой.

В августе 1941 г. семья Меркурьева эвакуировалась вместе с...