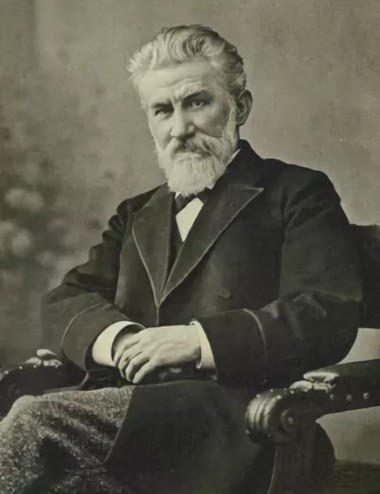

Аничков Николай Милиевич

Российский государственный деятель, товарищ министра народного просвещения. Родился в Тамбове. В начале 1870-х гг. преподавал в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, затем состоял в должности директора училищ Новгородской губернии, с 1878 г. – инспектор Санкт-Петербургского учебного округа. С 1886–1896 гг. – директор департамент Министерства народного просвещения, в 1896–1898 гг. – товарищ министра. Член Сената (1898). В 1905 г. вошел в состав Государственного совета. Содействовал открытию высших учебных заведений в Харькове и Томске, ревизия штатов и программ гимназий и прогимназий, развитие многих средних и высших технических училищ.

В 1869 г. они с женой приобрели дачный дом на Константиновской ул., 4 (ныне Радищева в Гатчине. На протяжении 1890–1916 гг. неоднократно бывал в здесь в летние месяцы. В 1901 г. жители Гатчины, благодарные ему за «труды по развитию детского призрения в городе, а также учреждению Реального училища», ходатайствовали о присвоении Н. М. Аничкову звания почетног...

Аничков Николай Милиевич

Российский государственный деятель, товарищ министра народного просвещения. Родился в Тамбове. В начале 1870-х гг. преподавал в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, затем состоял в должности директора училищ Новгородской губернии, с 1878 г. – инспектор Санкт-Петербургского учебного округа. С 1886–1896 гг. – директор департамент Министерства народного просвещения, в 1896–1898 гг. – товарищ министра. Член Сената (1898). В 1905 г. вошел в состав Государственного совета. Содействовал открытию высших учебных заведений в Харькове и Томске, ревизия штатов и программ гимназий и прогимназий, развитие многих средних и высших технических училищ.

В 1869 г. они с женой приобрели дачный дом на Константиновской ул., 4 (ныне Радищева в Гатчине. На протяжении 1890–1916 гг. неоднократно бывал в здесь в летние месяцы. В 1901 г. жители Гатчины, благодарные ему за «труды по развитию детского призрения в городе, а также учреждению Реального училища», ходатайствовали о присвоении Н. М. Аничкову звания почетног...

Анна Иоанновна

Российская императрица из династии Романовых с 1730 г. Дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I).

Впервые Анна Иоанновна приехала в Петербург в апреле 1708 г. Петр I встречал родственников под Шлиссельбургом (Кировский р-н), откуда на яхте они отправились в Санкт-Петербург.

В 1712 г. проезжала через Ямбург (ныне г. Кингисепп) в Курляндию.

В августе 1726 г. останавливалась в Гатчине перед отъездом в Курляндию.

Канал в Шлиссельбурге, заложенный Петром I, был доведен из Новой Ладоги (Волховский р-н) при Анне Иоанновне в 1730 г. В начале 1730 - х гг. для нее был построен летний деревянный путевой дворец в Кобоне (Кировский р-н) для отдыха во время путешествия по Ладожскому каналу. В 1731 г. императрицей было объявлено об открытии этого канала, она собственноручно разрывала перемычку и установила пошлинный сбор за проход судов.

В 1734 г. императрица со свитой совершила плавание на яхте по новому водному пути от Шлиссельбурга до Новой Ладоги в устье Волхова.

В Выборге – на о...

Анна Иоанновна

Российская императрица из династии Романовых с 1730 г. Дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I).

Впервые Анна Иоанновна приехала в Петербург в апреле 1708 г. Петр I встречал родственников под Шлиссельбургом (Кировский р-н), откуда на яхте они отправились в Санкт-Петербург.

В 1712 г. проезжала через Ямбург (ныне г. Кингисепп) в Курляндию.

В августе 1726 г. останавливалась в Гатчине перед отъездом в Курляндию.

Канал в Шлиссельбурге, заложенный Петром I, был доведен из Новой Ладоги (Волховский р-н) при Анне Иоанновне в 1730 г. В начале 1730 - х гг. для нее был построен летний деревянный путевой дворец в Кобоне (Кировский р-н) для отдыха во время путешествия по Ладожскому каналу. В 1731 г. императрицей было объявлено об открытии этого канала, она собственноручно разрывала перемычку и установила пошлинный сбор за проход судов.

В 1734 г. императрица со свитой совершила плавание на яхте по новому водному пути от Шлиссельбурга до Новой Ладоги в устье Волхова.

В Выборге – на о...

Анна Новгородская

Ингигерда – великая княгиня киевская, дочь короля Швеции Олафа Шетконунга, жена Ярослава Мудрого. Родилась в Швеции. В Новгород прибыла летом 1019 г. (или 1016 г). Крестилась именем Ирина. Большое влияние оказала на отношения Руси со странами Северной Европы. Овдовев в 1054 г., она постриглась в монахини под именем Анна, скончалась в Новгороде.

По одной из версий, получила в качестве приданного г. Альдейгаборг (до 1703 г. Ладога, ныне с. Старая Ладога, Волховский р-н) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингрии (земли Ингигерды, по финскому произношению – «Инкеринмаа»), а посадником Ладоги (Альдейгаборга) был назначен по просьбе Ингигерды– Регнвальд Ульвссон, родственник Ингигерды по материнской линии. Есть мнение, что она основала Успенский женский монастырь в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Анна Новгородская

Ингигерда – великая княгиня киевская, дочь короля Швеции Олафа Шетконунга, жена Ярослава Мудрого. Родилась в Швеции. В Новгород прибыла летом 1019 г. (или 1016 г). Крестилась именем Ирина. Большое влияние оказала на отношения Руси со странами Северной Европы. Овдовев в 1054 г., она постриглась в монахини под именем Анна, скончалась в Новгороде.

По одной из версий, получила в качестве приданного г. Альдейгаборг (до 1703 г. Ладога, ныне с. Старая Ладога, Волховский р-н) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингрии (земли Ингигерды, по финскому произношению – «Инкеринмаа»), а посадником Ладоги (Альдейгаборга) был назначен по просьбе Ингигерды– Регнвальд Ульвссон, родственник Ингигерды по материнской линии. Есть мнение, что она основала Успенский женский монастырь в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Анна Павловна

Великая княжна, младшая дочь Павла I, сестра Александра I. Родилась в Санкт-Петербурге. Королева Нидерландов и великая герцогиня Люксембурга в 1840—1849 годах. Их брак стал одним из важнейших событий в истории отношений двух государств. Выйдя замуж, Анна Павловна занялась изучением нидерландского языка, литературы и истории Нидерландов и много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей из бедных семей; под её покровительством было основано до 50 таких приютов.

Детство вместе с другими младшими детьми Павла I провела в Гатчине. Впоследствии Анна Павловна не раз сюда приезжала даже будучи королевой Нидерландов. Одним из лучших полотен исторической коллекции Гатчинского дворца называют портрет этой великой княжны.

Анна Павловна

Великая княжна, младшая дочь Павла I, сестра Александра I. Родилась в Санкт-Петербурге. Королева Нидерландов и великая герцогиня Люксембурга в 1840—1849 годах. Их брак стал одним из важнейших событий в истории отношений двух государств. Выйдя замуж, Анна Павловна занялась изучением нидерландского языка, литературы и истории Нидерландов и много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей из бедных семей; под её покровительством было основано до 50 таких приютов.

Детство вместе с другими младшими детьми Павла I провела в Гатчине. Впоследствии Анна Павловна не раз сюда приезжала даже будучи королевой Нидерландов. Одним из лучших полотен исторической коллекции Гатчинского дворца называют портрет этой великой княжны.

Анненков Иван Александрович

Декабрист, земский деятель. Родился в Москве. Поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, член тайного Петербургского (Северного) отделения Южного общества (1824). 14 декабря 1825 г. взвод кавалергардов под его командованием прикрывал орудия на Сенатской площади. 19 декабря был арестован за причастность к тайному обществу, приговорен к 15 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири.

С 25 декабря 1825 г. по 1 февраля 1826 г. содержался в тюрьме Выборгской крепости, затем вместе с другими декабристами был отправлен в Читу. Их путь проходил по Ярославскому тракту через Тихвин.

В 1857 г. выехал в Нижегородскую губернию, принимал активное участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. На несколько сроков избирался нижегородским уездным предводителем дворянства, в 1865–1868 гг. был председателем нижегородской земской управы.

Анненков Иван Александрович

Декабрист, земский деятель. Родился в Москве. Поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, член тайного Петербургского (Северного) отделения Южного общества (1824). 14 декабря 1825 г. взвод кавалергардов под его командованием прикрывал орудия на Сенатской площади. 19 декабря был арестован за причастность к тайному обществу, приговорен к 15 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири.

С 25 декабря 1825 г. по 1 февраля 1826 г. содержался в тюрьме Выборгской крепости, затем вместе с другими декабристами был отправлен в Читу. Их путь проходил по Ярославскому тракту через Тихвин.

В 1857 г. выехал в Нижегородскую губернию, принимал активное участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. На несколько сроков избирался нижегородским уездным предводителем дворянства, в 1865–1868 гг. был председателем нижегородской земской управы.

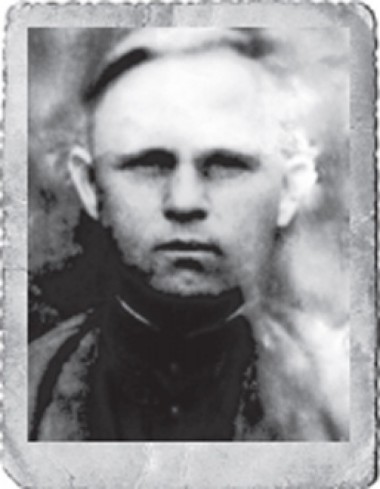

Антикайнен Тойво

Финский революционер, советский военный деятель. Родился в Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник революции в Финляндии 1918 г. Один из секретарей Исполкома рабочего сейма. После поражения «красных» эмигрировал в Советскую Россию. В составе воинских формирований «красных финнов» принял участие в Гражданской войне в России (1917–1922). Особо отличился во время «Похода в Киимаярви» (Карелия) в январе 1922 г., где действовал во главе лыжного отряда курсантов Интернациональной военной школы. Один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии (с 1918). Представитель финской компартии в Коминтерне (1930–1934). Находясь на нелегальном положении в Финляндии, арестован властями и осужден на пожизненную каторгу (1934). Освобожден под давлением СССР после окончания советско-финской войны (1939–1940). Депутат Верховного Совета СССР от Карело-Финской республики (1940). В начале Великой Отечественной войны (1941– 1945) стал одним из организаторов партизанского дв...

Антикайнен Тойво

Финский революционер, советский военный деятель. Родился в Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник революции в Финляндии 1918 г. Один из секретарей Исполкома рабочего сейма. После поражения «красных» эмигрировал в Советскую Россию. В составе воинских формирований «красных финнов» принял участие в Гражданской войне в России (1917–1922). Особо отличился во время «Похода в Киимаярви» (Карелия) в январе 1922 г., где действовал во главе лыжного отряда курсантов Интернациональной военной школы. Один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии (с 1918). Представитель финской компартии в Коминтерне (1930–1934). Находясь на нелегальном положении в Финляндии, арестован властями и осужден на пожизненную каторгу (1934). Освобожден под давлением СССР после окончания советско-финской войны (1939–1940). Депутат Верховного Совета СССР от Карело-Финской республики (1940). В начале Великой Отечественной войны (1941– 1945) стал одним из организаторов партизанского дв...

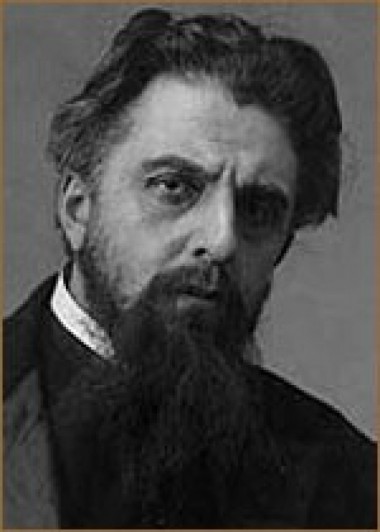

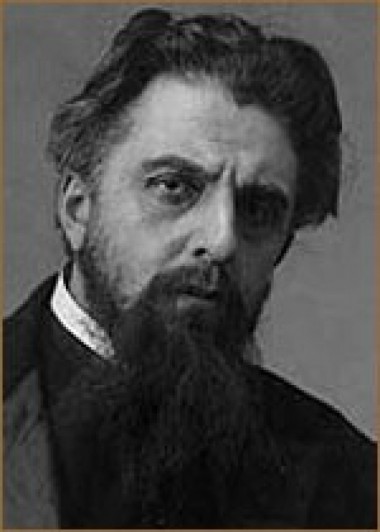

Антокольский Марк Матвеевич

Русский скульптор, академик (1871), профессор скульптуры (1880). Родился в Вильно (ныне г. Вильнюс, Литва). Принимал активное участие в выставках Товарищества передвижников. Известен как автор исторических портретов в скульптуре. Все его работы отличает реалистичность манеры исполнения и глубокий внутренний психологизм – «Иван Грозный» (1875), «Петр I» (1872), «Мефистофель» (1883), «Ярослав Мудрый» (1889), «Нестор-летописец» (1890), «Ермак» (1891) и др. М. М. Антокольский много писал, известны его статьи по вопросам искусства в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе», журнале «Искусство и художественная промышленность», в «Вестнике Европы».

В 1887 г. работал над портретом императрицы Марии Федоровны в Гатчине. Часто приезжал в Сиверскую (ныне Гатчинский р-н) на дачу И. Н. Крамского, с которым поддерживал дружеские отношения.

В 1957 г. в Шлиссельбурге (Кировский р-н) был установлен памятник Петру I. Для памятника была использована модель, выполненная М. М. Антокольским в 1872 г.

Антокольский Марк Матвеевич

Русский скульптор, академик (1871), профессор скульптуры (1880). Родился в Вильно (ныне г. Вильнюс, Литва). Принимал активное участие в выставках Товарищества передвижников. Известен как автор исторических портретов в скульптуре. Все его работы отличает реалистичность манеры исполнения и глубокий внутренний психологизм – «Иван Грозный» (1875), «Петр I» (1872), «Мефистофель» (1883), «Ярослав Мудрый» (1889), «Нестор-летописец» (1890), «Ермак» (1891) и др. М. М. Антокольский много писал, известны его статьи по вопросам искусства в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе», журнале «Искусство и художественная промышленность», в «Вестнике Европы».

В 1887 г. работал над портретом императрицы Марии Федоровны в Гатчине. Часто приезжал в Сиверскую (ныне Гатчинский р-н) на дачу И. Н. Крамского, с которым поддерживал дружеские отношения.

В 1957 г. в Шлиссельбурге (Кировский р-н) был установлен памятник Петру I. Для памятника была использована модель, выполненная М. М. Антокольским в 1872 г.

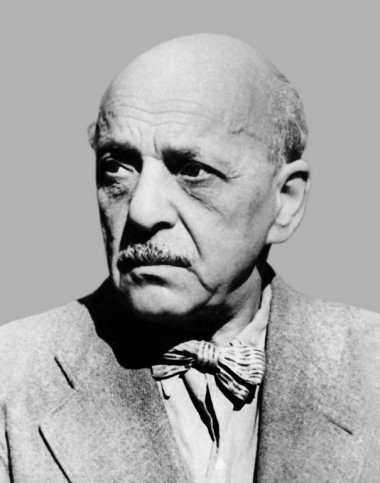

Антокольский Павел Григорьевич

Русский советский поэт, переводчик. Родился в Петербурге. Учился на юридическом факультете МГУ (не закончил). Печататься начал в 1918 г. Первую книгу стихотворений издал в 1922 г. В 1919–1934 гг. работал режиссером в драматической студии под руководством Е. Б. Вахтангова, позже преобразованную в Театр им. Е. Вахтангова. Для этой студии написал три пьесы, среди них «Кукла Инфанты» (1916) и «Обручение во сне» (1917–1918). В годы революции дружил с М. И. Цветаевой. Интересовался историей и духовной жизнью Ордена тамплиеров; под влиянием мистических идей написал для Театра им. Е. Вахтангова инсценировку романа Г. Уэллса «Когда спящий проснется». Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовым театром. Член ВКП(б) с 1943 г. Весной 1945 г. приехал в Томск в качестве режиссера Томского областного драматического театра имени В. П. Чкалова. Переводил произведения французских, болгарских, грузинских, азербайджанских поэтов. Среди переводов — повесть Виктора Гюго «Последний день приговор...

Антокольский Павел Григорьевич

Русский советский поэт, переводчик. Родился в Петербурге. Учился на юридическом факультете МГУ (не закончил). Печататься начал в 1918 г. Первую книгу стихотворений издал в 1922 г. В 1919–1934 гг. работал режиссером в драматической студии под руководством Е. Б. Вахтангова, позже преобразованную в Театр им. Е. Вахтангова. Для этой студии написал три пьесы, среди них «Кукла Инфанты» (1916) и «Обручение во сне» (1917–1918). В годы революции дружил с М. И. Цветаевой. Интересовался историей и духовной жизнью Ордена тамплиеров; под влиянием мистических идей написал для Театра им. Е. Вахтангова инсценировку романа Г. Уэллса «Когда спящий проснется». Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовым театром. Член ВКП(б) с 1943 г. Весной 1945 г. приехал в Томск в качестве режиссера Томского областного драматического театра имени В. П. Чкалова. Переводил произведения французских, болгарских, грузинских, азербайджанских поэтов. Среди переводов — повесть Виктора Гюго «Последний день приговор...

Антоний

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1898), первенствующий член Святейшего Синода (1900). В миру Александр Васильевич Вадковский. Родился в с. Царевка (Тамбовская обл.). После окончания Казанской духовной академии (1870) – профессор, магистр богословия, с 1879–1883 гг. – редактор академического журнала «Православного собеседника». В 1883 г. принял монашеский постриг под именем Антоний, возведен в сан архимандрита. С 1885 г. – инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, в 1887 г. – ее ректор. В том же году посвящен в сан епископа Выборгского, викария Петербургской епархии. В июле 1887 г. состоялась его первая поездка в Выборг, в ходе которой произошло его первое знакомство с православной финляндской паствой. В 1892 г. был назначен на новооткрытую Финляндскую и Выборгскую кафедру с возведением в сан архиепископа. За шестилетний период пребывания Антония на кафедре (1892–1898) число приходов в Финляндии возросло, было создано два журнала на русском и финском языках. В Выборге...

Антоний

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1898), первенствующий член Святейшего Синода (1900). В миру Александр Васильевич Вадковский. Родился в с. Царевка (Тамбовская обл.). После окончания Казанской духовной академии (1870) – профессор, магистр богословия, с 1879–1883 гг. – редактор академического журнала «Православного собеседника». В 1883 г. принял монашеский постриг под именем Антоний, возведен в сан архимандрита. С 1885 г. – инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, в 1887 г. – ее ректор. В том же году посвящен в сан епископа Выборгского, викария Петербургской епархии. В июле 1887 г. состоялась его первая поездка в Выборг, в ходе которой произошло его первое знакомство с православной финляндской паствой. В 1892 г. был назначен на новооткрытую Финляндскую и Выборгскую кафедру с возведением в сан архиепископа. За шестилетний период пребывания Антония на кафедре (1892–1898) число приходов в Финляндии возросло, было создано два журнала на русском и финском языках. В Выборге...

Антонов Иван Павлович

Поэт–фронтовик, заслуженный учитель РСФСР.

Родился в дер. Лопанец (Лужский р-н). В конце 20-х гг. окончил Лужский педагогический техникум, затем работал в сельских школах района. В армию ушел в 1934 г. В то же время начал писать стихи и некоторые из них стали публиковать в «Крестьянской правде». В 1940-м году его пригласили сотрудничать в газету «Ленинградская правда». В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Сражался на подступах к Ленинграду, был командиром взвода, заместителем командира роты полковой разведки. Более 70 раз он ходил в тыл врага. Тогда же его стихи и статьи о товарищах-однополчанах появляются на страницах дивизионной газеты «На разгром врага».

Зимой 1942 г. И. Антонов воевал на Волховском фронте, возле ст. Погостье под Синявино (Кировский р-н). После войны вернулся на родную землю, где стал учителем в Шильцевской школе, писал стихи. Выпустил несколько сборников: «Память, опаленная войной», «Антология русского лиризма. XX век», «Рассвет», «Суровое счастье», в...

Антонов Иван Павлович

Поэт–фронтовик, заслуженный учитель РСФСР.

Родился в дер. Лопанец (Лужский р-н). В конце 20-х гг. окончил Лужский педагогический техникум, затем работал в сельских школах района. В армию ушел в 1934 г. В то же время начал писать стихи и некоторые из них стали публиковать в «Крестьянской правде». В 1940-м году его пригласили сотрудничать в газету «Ленинградская правда». В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Сражался на подступах к Ленинграду, был командиром взвода, заместителем командира роты полковой разведки. Более 70 раз он ходил в тыл врага. Тогда же его стихи и статьи о товарищах-однополчанах появляются на страницах дивизионной газеты «На разгром врага».

Зимой 1942 г. И. Антонов воевал на Волховском фронте, возле ст. Погостье под Синявино (Кировский р-н). После войны вернулся на родную землю, где стал учителем в Шильцевской школе, писал стихи. Выпустил несколько сборников: «Память, опаленная войной», «Антология русского лиризма. XX век», «Рассвет», «Суровое счастье», в...

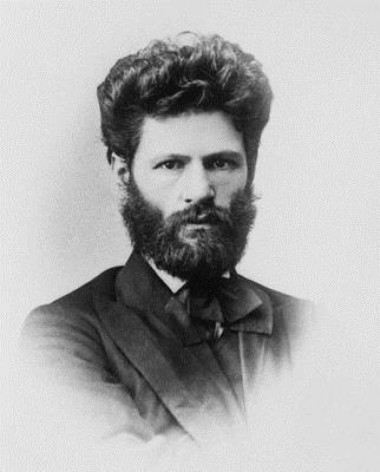

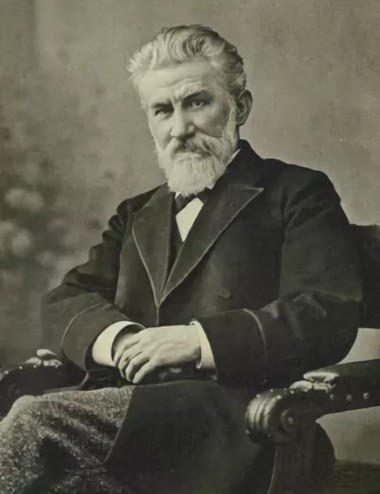

Анучин Дмитрий Николаевич

Русский географ, антрополог, этнограф, археолог, академик (1896), почетный член Петербургской АН (1898). Родился в Санкт-Петербурге. Первым ввел в круг академических дисциплин России антропологию, географию, этнографию и археологию. Был инициатором создания при Московском университете Музея антропологии (1879) и географического кабинета и музея, в 1885 г. возглавил кафедру географии и этнографии, в 1919 г. – антропологии, с 1922 г. – Институт антропологии. Первый директор Географического института (1922–1923) в Петрограде. Внес большой вклад в развитие общей и региональной географии, заложил основы отечественной лимнологии. Автор трудов по геоморфологии, гидрологии, страноведению, этнической антропологии и антропогенеза, этнографии и первобытной археологии, исследований по истории географии.

Первым предпринял поиск захоронения А. П. Ганнибала в Суйде (Гатчинский р-н). Его исследование вошло в статью «А С. Пушкин. Антропологический эскиз», опубликованную в 1899 г. в газете «Русские ве...

Анучин Дмитрий Николаевич

Русский географ, антрополог, этнограф, археолог, академик (1896), почетный член Петербургской АН (1898). Родился в Санкт-Петербурге. Первым ввел в круг академических дисциплин России антропологию, географию, этнографию и археологию. Был инициатором создания при Московском университете Музея антропологии (1879) и географического кабинета и музея, в 1885 г. возглавил кафедру географии и этнографии, в 1919 г. – антропологии, с 1922 г. – Институт антропологии. Первый директор Географического института (1922–1923) в Петрограде. Внес большой вклад в развитие общей и региональной географии, заложил основы отечественной лимнологии. Автор трудов по геоморфологии, гидрологии, страноведению, этнической антропологии и антропогенеза, этнографии и первобытной археологии, исследований по истории географии.

Первым предпринял поиск захоронения А. П. Ганнибала в Суйде (Гатчинский р-н). Его исследование вошло в статью «А С. Пушкин. Антропологический эскиз», опубликованную в 1899 г. в газете «Русские ве...

Аполлонская–Стравинская Инна (Нина) Александровна

Артистка императорских театров. Родилась в Санкт–Петербурге. Происходила из дворянского рода. Дочь генерала, племянница композитора И. Ф. Стравинского. Жена артиста Александринского театра Р. Б. Аполлонского. Участвовала в религиозно–философском кружке А. А. Мейера «Воскресение». Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. Написала книгу «Христианство и театр» (1914).

Благодаря участию И. А. Аполлоноской–Стравинской в Петербурге были собраны средства в пользу Вырицкой торговой школы. Вместе с мужем приобрела дачу в окрестностях Вырицы (Гатчинский р–н). Участок располагался в Поселке (пересечение проспектов Стравинской и Аполлонского д. № 2). Запланировала благотворительный спектакль в пользу строительства церкви в Поселке (24.06.1914), но из-за войны–сорвался. Участвовала в постройке часовни в Поселке на углу Купального и Богоявленского пр.

Аполлонская–Стравинская Инна (Нина) Александровна

Артистка императорских театров. Родилась в Санкт–Петербурге. Происходила из дворянского рода. Дочь генерала, племянница композитора И. Ф. Стравинского. Жена артиста Александринского театра Р. Б. Аполлонского. Участвовала в религиозно–философском кружке А. А. Мейера «Воскресение». Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. Написала книгу «Христианство и театр» (1914).

Благодаря участию И. А. Аполлоноской–Стравинской в Петербурге были собраны средства в пользу Вырицкой торговой школы. Вместе с мужем приобрела дачу в окрестностях Вырицы (Гатчинский р–н). Участок располагался в Поселке (пересечение проспектов Стравинской и Аполлонского д. № 2). Запланировала благотворительный спектакль в пользу строительства церкви в Поселке (24.06.1914), но из-за войны–сорвался. Участвовала в постройке часовни в Поселке на углу Купального и Богоявленского пр.

Аполлонский Роман Борисович

Русский актер. Родился в Милане. С 1881 г. артист Александринского театра, играл здесь до конца жизни. После Октябрьской революции был заведующим художественной частью, затем членом директории и управляющим этого театра (до 1920). После революции дебютировал в немом кино.

Вместе с женой актрисой И. Стравинской приобрел в 1905 г. роскошную дачную усадьбу, стилизованную под терем в Поселке (Вырица, Гатчинский р-н), были построены буфет-беседка, личная кабинка для купания. Актерская семья активно участвовали в дачной жизни. Актер был инициатором постановок благотворительных спектаклей в пользу вырицкого школьного общества, строительства церкви. Принял участие в строительстве часовни, церкви-школы. В честь творческой четы их именами были названы два пересекающихся проспекта - Стравинской и Аполлонского, на углу которых они и проживали. Дача была продана после революции.

Аполлонский Роман Борисович

Русский актер. Родился в Милане. С 1881 г. артист Александринского театра, играл здесь до конца жизни. После Октябрьской революции был заведующим художественной частью, затем членом директории и управляющим этого театра (до 1920). После революции дебютировал в немом кино.

Вместе с женой актрисой И. Стравинской приобрел в 1905 г. роскошную дачную усадьбу, стилизованную под терем в Поселке (Вырица, Гатчинский р-н), были построены буфет-беседка, личная кабинка для купания. Актерская семья активно участвовали в дачной жизни. Актер был инициатором постановок благотворительных спектаклей в пользу вырицкого школьного общества, строительства церкви. Принял участие в строительстве часовни, церкви-школы. В честь творческой четы их именами были названы два пересекающихся проспекта - Стравинской и Аполлонского, на углу которых они и проживали. Дача была продана после революции.

Апраксин Федор Матвеевич

Граф, российский государственный и военный деятель, генерал-адмирал. Сподвижник Петра I, однин из создателей российского военно-морского флота. Глава Адмиралтейского приказа (с 1700), президент Адмиралтейств-коллегии (с 1718). Участник Северной войны (1700–1721). Особо отличился, командуя крупными морскими и сухопутными соединениями на территории Ингерманландии, Финляндии и на Балтийском море. Один из руководителей осады Выборга осенью 1706 г. Сенатор (с 1717). Член Верховного тайного совета (с 1726).

В кампанию 1708 г. успешно оборонял Санкт-Петербург. 9 сентября дал бой шведским войскам на р. Неве (в западной части г. Отрадное, Кировский р-н), а 27 октября нанес им серьезное поражение у дер. Кривые Ручьи (ныне не сущ., Кингисеппский р-н) во время морской эвакуации у мыса Колганпя (ныне Кингисеппский р-н).

В 1710 г. командовал корпусом, который ранней весной перешел по льду Финского залива из Кронштадта и овладел сильно укрепленной шведской крепостью Выборг.

В октябре 1710 г....

Апраксин Федор Матвеевич

Граф, российский государственный и военный деятель, генерал-адмирал. Сподвижник Петра I, однин из создателей российского военно-морского флота. Глава Адмиралтейского приказа (с 1700), президент Адмиралтейств-коллегии (с 1718). Участник Северной войны (1700–1721). Особо отличился, командуя крупными морскими и сухопутными соединениями на территории Ингерманландии, Финляндии и на Балтийском море. Один из руководителей осады Выборга осенью 1706 г. Сенатор (с 1717). Член Верховного тайного совета (с 1726).

В кампанию 1708 г. успешно оборонял Санкт-Петербург. 9 сентября дал бой шведским войскам на р. Неве (в западной части г. Отрадное, Кировский р-н), а 27 октября нанес им серьезное поражение у дер. Кривые Ручьи (ныне не сущ., Кингисеппский р-н) во время морской эвакуации у мыса Колганпя (ныне Кингисеппский р-н).

В 1710 г. командовал корпусом, который ранней весной перешел по льду Финского залива из Кронштадта и овладел сильно укрепленной шведской крепостью Выборг.

В октябре 1710 г....

Апрелев Федор Иванович

Военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии, член Совета Артиллерийского департамента. Родился в родовом имении Фоминшино на р. Паша (ныне Волховский р-н). С 1792 г. возглавлял Литейный двор и Арсенал в Петербурге. Изобрёл прибор для заделывания раковин в орудийных стволах, чем привлек внимание цесаревича Павла Петровича, который поручил Апрелеву исправление орудий Гатчинской артиллерии, а затем обучение гатчинских артиллеристов практической стрельбе. Покидая Гатчину, рекомендовал на свое место графа А. А. Аракчеева.

Ф. И. Апрелев входил в число крупных землевладельцев Новоладожского уезда. Основные его земли находились на реке Паше вблизи Христорождественского Пашского погоста, где ему принадлежали деревни Батогово, Большой двор (Куликово), Вахмесь, Вишняков Посад, Кузнецово, Курицино, Малое Часовенское, Мосенково (Костино), Подбережье, Ручьи и др. Похоронен в дер. Надкопанье, рядом с родовым имением, в склепе под храмом Рождества Христова, который был построен при его участии.

По...

Апрелев Федор Иванович

Военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии, член Совета Артиллерийского департамента. Родился в родовом имении Фоминшино на р. Паша (ныне Волховский р-н). С 1792 г. возглавлял Литейный двор и Арсенал в Петербурге. Изобрёл прибор для заделывания раковин в орудийных стволах, чем привлек внимание цесаревича Павла Петровича, который поручил Апрелеву исправление орудий Гатчинской артиллерии, а затем обучение гатчинских артиллеристов практической стрельбе. Покидая Гатчину, рекомендовал на свое место графа А. А. Аракчеева.

Ф. И. Апрелев входил в число крупных землевладельцев Новоладожского уезда. Основные его земли находились на реке Паше вблизи Христорождественского Пашского погоста, где ему принадлежали деревни Батогово, Большой двор (Куликово), Вахмесь, Вишняков Посад, Кузнецово, Курицино, Малое Часовенское, Мосенково (Костино), Подбережье, Ручьи и др. Похоронен в дер. Надкопанье, рядом с родовым имением, в склепе под храмом Рождества Христова, который был построен при его участии.

По...

Апышков Владимир Петрович

Военный инженер, архитектор, теоретик архитектуры. Родился в Москве.Окончил Николаевскую инженерную академию (1901). Преподавал в Николаевской инженерной академии и в Николаевском инженерном училище (1901–1912), в Политехническом институте, в Военно-инженерной академии РККА (с 1920). С 1912 г. – совещательный член Главного комитета по устройству казарм. По его проектам построены здания казарм, инженерного училища в Киеве, производственные здания под Казанью, в Пензе и Самаре. Среди наиболее крупных построек в Петербурге: особняки С. Н. Чаева (1907), П. М. Стенбок-Фермор (1914, с В.Ф. Баумгартеном), мост императора Петра Великого (Большеохтинский, совместно с Г. Г. Кривошеиным), Финляндского железнодорожный мост. Автор ряда учебных пособий по архитектуре и строительству.

Участвовал в проектировании Свирьстроя (Лодейнопольский р-н) и Волховстроя (Волховский р-н).

По его проекту построена церковь Казанской иконы Божией матери в Вырице (Гатчинский р-н), в соавторстве с М. В. Красовски...

Апышков Владимир Петрович

Военный инженер, архитектор, теоретик архитектуры. Родился в Москве.Окончил Николаевскую инженерную академию (1901). Преподавал в Николаевской инженерной академии и в Николаевском инженерном училище (1901–1912), в Политехническом институте, в Военно-инженерной академии РККА (с 1920). С 1912 г. – совещательный член Главного комитета по устройству казарм. По его проектам построены здания казарм, инженерного училища в Киеве, производственные здания под Казанью, в Пензе и Самаре. Среди наиболее крупных построек в Петербурге: особняки С. Н. Чаева (1907), П. М. Стенбок-Фермор (1914, с В.Ф. Баумгартеном), мост императора Петра Великого (Большеохтинский, совместно с Г. Г. Кривошеиным), Финляндского железнодорожный мост. Автор ряда учебных пособий по архитектуре и строительству.

Участвовал в проектировании Свирьстроя (Лодейнопольский р-н) и Волховстроя (Волховский р-н).

По его проекту построена церковь Казанской иконы Божией матери в Вырице (Гатчинский р-н), в соавторстве с М. В. Красовски...

Аничков Николай Милиевич

Российский государственный деятель, товарищ министра народного просвещения. Родился в Тамбове. В начале 1870-х гг. преподавал в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, затем состоял в должности директора училищ Новгородской губернии, с 1878 г. – инспектор Санкт-Петербургского учебного округа. С 1886–1896 гг. – директор департамент Министерства народного просвещения, в 1896–1898 гг. – товарищ министра. Член Сената (1898). В 1905 г. вошел в состав Государственного совета. Содействовал открытию высших учебных заведений в Харькове и Томске, ревизия штатов и программ гимназий и прогимназий, развитие многих средних и высших технических училищ.

В 1869 г. они с женой приобрели дачный дом на Константиновской ул., 4 (ныне Радищева в Гатчине. На протяжении 1890–1916 гг. неоднократно бывал в здесь в летние месяцы. В 1901 г. жители Гатчины, благодарные ему за «труды по развитию детского призрения в городе, а также учреждению Реального училища», ходатайствовали о присвоении Н. М. Аничкову звания почетног...

Аничков Николай Милиевич

Российский государственный деятель, товарищ министра народного просвещения. Родился в Тамбове. В начале 1870-х гг. преподавал в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, затем состоял в должности директора училищ Новгородской губернии, с 1878 г. – инспектор Санкт-Петербургского учебного округа. С 1886–1896 гг. – директор департамент Министерства народного просвещения, в 1896–1898 гг. – товарищ министра. Член Сената (1898). В 1905 г. вошел в состав Государственного совета. Содействовал открытию высших учебных заведений в Харькове и Томске, ревизия штатов и программ гимназий и прогимназий, развитие многих средних и высших технических училищ.

В 1869 г. они с женой приобрели дачный дом на Константиновской ул., 4 (ныне Радищева в Гатчине. На протяжении 1890–1916 гг. неоднократно бывал в здесь в летние месяцы. В 1901 г. жители Гатчины, благодарные ему за «труды по развитию детского призрения в городе, а также учреждению Реального училища», ходатайствовали о присвоении Н. М. Аничкову звания почетног...

Анна Иоанновна

Российская императрица из династии Романовых с 1730 г. Дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I).

Впервые Анна Иоанновна приехала в Петербург в апреле 1708 г. Петр I встречал родственников под Шлиссельбургом (Кировский р-н), откуда на яхте они отправились в Санкт-Петербург.

В 1712 г. проезжала через Ямбург (ныне г. Кингисепп) в Курляндию.

В августе 1726 г. останавливалась в Гатчине перед отъездом в Курляндию.

Канал в Шлиссельбурге, заложенный Петром I, был доведен из Новой Ладоги (Волховский р-н) при Анне Иоанновне в 1730 г. В начале 1730 - х гг. для нее был построен летний деревянный путевой дворец в Кобоне (Кировский р-н) для отдыха во время путешествия по Ладожскому каналу. В 1731 г. императрицей было объявлено об открытии этого канала, она собственноручно разрывала перемычку и установила пошлинный сбор за проход судов.

В 1734 г. императрица со свитой совершила плавание на яхте по новому водному пути от Шлиссельбурга до Новой Ладоги в устье Волхова.

В Выборге – на о...

Анна Иоанновна

Российская императрица из династии Романовых с 1730 г. Дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I).

Впервые Анна Иоанновна приехала в Петербург в апреле 1708 г. Петр I встречал родственников под Шлиссельбургом (Кировский р-н), откуда на яхте они отправились в Санкт-Петербург.

В 1712 г. проезжала через Ямбург (ныне г. Кингисепп) в Курляндию.

В августе 1726 г. останавливалась в Гатчине перед отъездом в Курляндию.

Канал в Шлиссельбурге, заложенный Петром I, был доведен из Новой Ладоги (Волховский р-н) при Анне Иоанновне в 1730 г. В начале 1730 - х гг. для нее был построен летний деревянный путевой дворец в Кобоне (Кировский р-н) для отдыха во время путешествия по Ладожскому каналу. В 1731 г. императрицей было объявлено об открытии этого канала, она собственноручно разрывала перемычку и установила пошлинный сбор за проход судов.

В 1734 г. императрица со свитой совершила плавание на яхте по новому водному пути от Шлиссельбурга до Новой Ладоги в устье Волхова.

В Выборге – на о...

Анна Новгородская

Ингигерда – великая княгиня киевская, дочь короля Швеции Олафа Шетконунга, жена Ярослава Мудрого. Родилась в Швеции. В Новгород прибыла летом 1019 г. (или 1016 г). Крестилась именем Ирина. Большое влияние оказала на отношения Руси со странами Северной Европы. Овдовев в 1054 г., она постриглась в монахини под именем Анна, скончалась в Новгороде.

По одной из версий, получила в качестве приданного г. Альдейгаборг (до 1703 г. Ладога, ныне с. Старая Ладога, Волховский р-н) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингрии (земли Ингигерды, по финскому произношению – «Инкеринмаа»), а посадником Ладоги (Альдейгаборга) был назначен по просьбе Ингигерды– Регнвальд Ульвссон, родственник Ингигерды по материнской линии. Есть мнение, что она основала Успенский женский монастырь в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Анна Новгородская

Ингигерда – великая княгиня киевская, дочь короля Швеции Олафа Шетконунга, жена Ярослава Мудрого. Родилась в Швеции. В Новгород прибыла летом 1019 г. (или 1016 г). Крестилась именем Ирина. Большое влияние оказала на отношения Руси со странами Северной Европы. Овдовев в 1054 г., она постриглась в монахини под именем Анна, скончалась в Новгороде.

По одной из версий, получила в качестве приданного г. Альдейгаборг (до 1703 г. Ладога, ныне с. Старая Ладога, Волховский р-н) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингрии (земли Ингигерды, по финскому произношению – «Инкеринмаа»), а посадником Ладоги (Альдейгаборга) был назначен по просьбе Ингигерды– Регнвальд Ульвссон, родственник Ингигерды по материнской линии. Есть мнение, что она основала Успенский женский монастырь в Старой Ладоге (Волховский р-н).

Анна Павловна

Великая княжна, младшая дочь Павла I, сестра Александра I. Родилась в Санкт-Петербурге. Королева Нидерландов и великая герцогиня Люксембурга в 1840—1849 годах. Их брак стал одним из важнейших событий в истории отношений двух государств. Выйдя замуж, Анна Павловна занялась изучением нидерландского языка, литературы и истории Нидерландов и много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей из бедных семей; под её покровительством было основано до 50 таких приютов.

Детство вместе с другими младшими детьми Павла I провела в Гатчине. Впоследствии Анна Павловна не раз сюда приезжала даже будучи королевой Нидерландов. Одним из лучших полотен исторической коллекции Гатчинского дворца называют портрет этой великой княжны.

Анна Павловна

Великая княжна, младшая дочь Павла I, сестра Александра I. Родилась в Санкт-Петербурге. Королева Нидерландов и великая герцогиня Люксембурга в 1840—1849 годах. Их брак стал одним из важнейших событий в истории отношений двух государств. Выйдя замуж, Анна Павловна занялась изучением нидерландского языка, литературы и истории Нидерландов и много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей из бедных семей; под её покровительством было основано до 50 таких приютов.

Детство вместе с другими младшими детьми Павла I провела в Гатчине. Впоследствии Анна Павловна не раз сюда приезжала даже будучи королевой Нидерландов. Одним из лучших полотен исторической коллекции Гатчинского дворца называют портрет этой великой княжны.

Анненков Иван Александрович

Декабрист, земский деятель. Родился в Москве. Поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, член тайного Петербургского (Северного) отделения Южного общества (1824). 14 декабря 1825 г. взвод кавалергардов под его командованием прикрывал орудия на Сенатской площади. 19 декабря был арестован за причастность к тайному обществу, приговорен к 15 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири.

С 25 декабря 1825 г. по 1 февраля 1826 г. содержался в тюрьме Выборгской крепости, затем вместе с другими декабристами был отправлен в Читу. Их путь проходил по Ярославскому тракту через Тихвин.

В 1857 г. выехал в Нижегородскую губернию, принимал активное участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. На несколько сроков избирался нижегородским уездным предводителем дворянства, в 1865–1868 гг. был председателем нижегородской земской управы.

Анненков Иван Александрович

Декабрист, земский деятель. Родился в Москве. Поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, член тайного Петербургского (Северного) отделения Южного общества (1824). 14 декабря 1825 г. взвод кавалергардов под его командованием прикрывал орудия на Сенатской площади. 19 декабря был арестован за причастность к тайному обществу, приговорен к 15 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири.

С 25 декабря 1825 г. по 1 февраля 1826 г. содержался в тюрьме Выборгской крепости, затем вместе с другими декабристами был отправлен в Читу. Их путь проходил по Ярославскому тракту через Тихвин.

В 1857 г. выехал в Нижегородскую губернию, принимал активное участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. На несколько сроков избирался нижегородским уездным предводителем дворянства, в 1865–1868 гг. был председателем нижегородской земской управы.

Антикайнен Тойво

Финский революционер, советский военный деятель. Родился в Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник революции в Финляндии 1918 г. Один из секретарей Исполкома рабочего сейма. После поражения «красных» эмигрировал в Советскую Россию. В составе воинских формирований «красных финнов» принял участие в Гражданской войне в России (1917–1922). Особо отличился во время «Похода в Киимаярви» (Карелия) в январе 1922 г., где действовал во главе лыжного отряда курсантов Интернациональной военной школы. Один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии (с 1918). Представитель финской компартии в Коминтерне (1930–1934). Находясь на нелегальном положении в Финляндии, арестован властями и осужден на пожизненную каторгу (1934). Освобожден под давлением СССР после окончания советско-финской войны (1939–1940). Депутат Верховного Совета СССР от Карело-Финской республики (1940). В начале Великой Отечественной войны (1941– 1945) стал одним из организаторов партизанского дв...

Антикайнен Тойво

Финский революционер, советский военный деятель. Родился в Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Участник революции в Финляндии 1918 г. Один из секретарей Исполкома рабочего сейма. После поражения «красных» эмигрировал в Советскую Россию. В составе воинских формирований «красных финнов» принял участие в Гражданской войне в России (1917–1922). Особо отличился во время «Похода в Киимаярви» (Карелия) в январе 1922 г., где действовал во главе лыжного отряда курсантов Интернациональной военной школы. Один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии (с 1918). Представитель финской компартии в Коминтерне (1930–1934). Находясь на нелегальном положении в Финляндии, арестован властями и осужден на пожизненную каторгу (1934). Освобожден под давлением СССР после окончания советско-финской войны (1939–1940). Депутат Верховного Совета СССР от Карело-Финской республики (1940). В начале Великой Отечественной войны (1941– 1945) стал одним из организаторов партизанского дв...

Антокольский Марк Матвеевич

Русский скульптор, академик (1871), профессор скульптуры (1880). Родился в Вильно (ныне г. Вильнюс, Литва). Принимал активное участие в выставках Товарищества передвижников. Известен как автор исторических портретов в скульптуре. Все его работы отличает реалистичность манеры исполнения и глубокий внутренний психологизм – «Иван Грозный» (1875), «Петр I» (1872), «Мефистофель» (1883), «Ярослав Мудрый» (1889), «Нестор-летописец» (1890), «Ермак» (1891) и др. М. М. Антокольский много писал, известны его статьи по вопросам искусства в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе», журнале «Искусство и художественная промышленность», в «Вестнике Европы».

В 1887 г. работал над портретом императрицы Марии Федоровны в Гатчине. Часто приезжал в Сиверскую (ныне Гатчинский р-н) на дачу И. Н. Крамского, с которым поддерживал дружеские отношения.

В 1957 г. в Шлиссельбурге (Кировский р-н) был установлен памятник Петру I. Для памятника была использована модель, выполненная М. М. Антокольским в 1872 г.

Антокольский Марк Матвеевич

Русский скульптор, академик (1871), профессор скульптуры (1880). Родился в Вильно (ныне г. Вильнюс, Литва). Принимал активное участие в выставках Товарищества передвижников. Известен как автор исторических портретов в скульптуре. Все его работы отличает реалистичность манеры исполнения и глубокий внутренний психологизм – «Иван Грозный» (1875), «Петр I» (1872), «Мефистофель» (1883), «Ярослав Мудрый» (1889), «Нестор-летописец» (1890), «Ермак» (1891) и др. М. М. Антокольский много писал, известны его статьи по вопросам искусства в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе», журнале «Искусство и художественная промышленность», в «Вестнике Европы».

В 1887 г. работал над портретом императрицы Марии Федоровны в Гатчине. Часто приезжал в Сиверскую (ныне Гатчинский р-н) на дачу И. Н. Крамского, с которым поддерживал дружеские отношения.

В 1957 г. в Шлиссельбурге (Кировский р-н) был установлен памятник Петру I. Для памятника была использована модель, выполненная М. М. Антокольским в 1872 г.

Антокольский Павел Григорьевич

Русский советский поэт, переводчик. Родился в Петербурге. Учился на юридическом факультете МГУ (не закончил). Печататься начал в 1918 г. Первую книгу стихотворений издал в 1922 г. В 1919–1934 гг. работал режиссером в драматической студии под руководством Е. Б. Вахтангова, позже преобразованную в Театр им. Е. Вахтангова. Для этой студии написал три пьесы, среди них «Кукла Инфанты» (1916) и «Обручение во сне» (1917–1918). В годы революции дружил с М. И. Цветаевой. Интересовался историей и духовной жизнью Ордена тамплиеров; под влиянием мистических идей написал для Театра им. Е. Вахтангова инсценировку романа Г. Уэллса «Когда спящий проснется». Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовым театром. Член ВКП(б) с 1943 г. Весной 1945 г. приехал в Томск в качестве режиссера Томского областного драматического театра имени В. П. Чкалова. Переводил произведения французских, болгарских, грузинских, азербайджанских поэтов. Среди переводов — повесть Виктора Гюго «Последний день приговор...

Антокольский Павел Григорьевич

Русский советский поэт, переводчик. Родился в Петербурге. Учился на юридическом факультете МГУ (не закончил). Печататься начал в 1918 г. Первую книгу стихотворений издал в 1922 г. В 1919–1934 гг. работал режиссером в драматической студии под руководством Е. Б. Вахтангова, позже преобразованную в Театр им. Е. Вахтангова. Для этой студии написал три пьесы, среди них «Кукла Инфанты» (1916) и «Обручение во сне» (1917–1918). В годы революции дружил с М. И. Цветаевой. Интересовался историей и духовной жизнью Ордена тамплиеров; под влиянием мистических идей написал для Театра им. Е. Вахтангова инсценировку романа Г. Уэллса «Когда спящий проснется». Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовым театром. Член ВКП(б) с 1943 г. Весной 1945 г. приехал в Томск в качестве режиссера Томского областного драматического театра имени В. П. Чкалова. Переводил произведения французских, болгарских, грузинских, азербайджанских поэтов. Среди переводов — повесть Виктора Гюго «Последний день приговор...

Антоний

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1898), первенствующий член Святейшего Синода (1900). В миру Александр Васильевич Вадковский. Родился в с. Царевка (Тамбовская обл.). После окончания Казанской духовной академии (1870) – профессор, магистр богословия, с 1879–1883 гг. – редактор академического журнала «Православного собеседника». В 1883 г. принял монашеский постриг под именем Антоний, возведен в сан архимандрита. С 1885 г. – инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, в 1887 г. – ее ректор. В том же году посвящен в сан епископа Выборгского, викария Петербургской епархии. В июле 1887 г. состоялась его первая поездка в Выборг, в ходе которой произошло его первое знакомство с православной финляндской паствой. В 1892 г. был назначен на новооткрытую Финляндскую и Выборгскую кафедру с возведением в сан архиепископа. За шестилетний период пребывания Антония на кафедре (1892–1898) число приходов в Финляндии возросло, было создано два журнала на русском и финском языках. В Выборге...

Антоний

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1898), первенствующий член Святейшего Синода (1900). В миру Александр Васильевич Вадковский. Родился в с. Царевка (Тамбовская обл.). После окончания Казанской духовной академии (1870) – профессор, магистр богословия, с 1879–1883 гг. – редактор академического журнала «Православного собеседника». В 1883 г. принял монашеский постриг под именем Антоний, возведен в сан архимандрита. С 1885 г. – инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, в 1887 г. – ее ректор. В том же году посвящен в сан епископа Выборгского, викария Петербургской епархии. В июле 1887 г. состоялась его первая поездка в Выборг, в ходе которой произошло его первое знакомство с православной финляндской паствой. В 1892 г. был назначен на новооткрытую Финляндскую и Выборгскую кафедру с возведением в сан архиепископа. За шестилетний период пребывания Антония на кафедре (1892–1898) число приходов в Финляндии возросло, было создано два журнала на русском и финском языках. В Выборге...

Антонов Иван Павлович

Поэт–фронтовик, заслуженный учитель РСФСР.

Родился в дер. Лопанец (Лужский р-н). В конце 20-х гг. окончил Лужский педагогический техникум, затем работал в сельских школах района. В армию ушел в 1934 г. В то же время начал писать стихи и некоторые из них стали публиковать в «Крестьянской правде». В 1940-м году его пригласили сотрудничать в газету «Ленинградская правда». В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Сражался на подступах к Ленинграду, был командиром взвода, заместителем командира роты полковой разведки. Более 70 раз он ходил в тыл врага. Тогда же его стихи и статьи о товарищах-однополчанах появляются на страницах дивизионной газеты «На разгром врага».

Зимой 1942 г. И. Антонов воевал на Волховском фронте, возле ст. Погостье под Синявино (Кировский р-н). После войны вернулся на родную землю, где стал учителем в Шильцевской школе, писал стихи. Выпустил несколько сборников: «Память, опаленная войной», «Антология русского лиризма. XX век», «Рассвет», «Суровое счастье», в...

Антонов Иван Павлович

Поэт–фронтовик, заслуженный учитель РСФСР.

Родился в дер. Лопанец (Лужский р-н). В конце 20-х гг. окончил Лужский педагогический техникум, затем работал в сельских школах района. В армию ушел в 1934 г. В то же время начал писать стихи и некоторые из них стали публиковать в «Крестьянской правде». В 1940-м году его пригласили сотрудничать в газету «Ленинградская правда». В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Сражался на подступах к Ленинграду, был командиром взвода, заместителем командира роты полковой разведки. Более 70 раз он ходил в тыл врага. Тогда же его стихи и статьи о товарищах-однополчанах появляются на страницах дивизионной газеты «На разгром врага».

Зимой 1942 г. И. Антонов воевал на Волховском фронте, возле ст. Погостье под Синявино (Кировский р-н). После войны вернулся на родную землю, где стал учителем в Шильцевской школе, писал стихи. Выпустил несколько сборников: «Память, опаленная войной», «Антология русского лиризма. XX век», «Рассвет», «Суровое счастье», в...

Анучин Дмитрий Николаевич

Русский географ, антрополог, этнограф, археолог, академик (1896), почетный член Петербургской АН (1898). Родился в Санкт-Петербурге. Первым ввел в круг академических дисциплин России антропологию, географию, этнографию и археологию. Был инициатором создания при Московском университете Музея антропологии (1879) и географического кабинета и музея, в 1885 г. возглавил кафедру географии и этнографии, в 1919 г. – антропологии, с 1922 г. – Институт антропологии. Первый директор Географического института (1922–1923) в Петрограде. Внес большой вклад в развитие общей и региональной географии, заложил основы отечественной лимнологии. Автор трудов по геоморфологии, гидрологии, страноведению, этнической антропологии и антропогенеза, этнографии и первобытной археологии, исследований по истории географии.

Первым предпринял поиск захоронения А. П. Ганнибала в Суйде (Гатчинский р-н). Его исследование вошло в статью «А С. Пушкин. Антропологический эскиз», опубликованную в 1899 г. в газете «Русские ве...

Анучин Дмитрий Николаевич

Русский географ, антрополог, этнограф, археолог, академик (1896), почетный член Петербургской АН (1898). Родился в Санкт-Петербурге. Первым ввел в круг академических дисциплин России антропологию, географию, этнографию и археологию. Был инициатором создания при Московском университете Музея антропологии (1879) и географического кабинета и музея, в 1885 г. возглавил кафедру географии и этнографии, в 1919 г. – антропологии, с 1922 г. – Институт антропологии. Первый директор Географического института (1922–1923) в Петрограде. Внес большой вклад в развитие общей и региональной географии, заложил основы отечественной лимнологии. Автор трудов по геоморфологии, гидрологии, страноведению, этнической антропологии и антропогенеза, этнографии и первобытной археологии, исследований по истории географии.

Первым предпринял поиск захоронения А. П. Ганнибала в Суйде (Гатчинский р-н). Его исследование вошло в статью «А С. Пушкин. Антропологический эскиз», опубликованную в 1899 г. в газете «Русские ве...

Аполлонская–Стравинская Инна (Нина) Александровна

Артистка императорских театров. Родилась в Санкт–Петербурге. Происходила из дворянского рода. Дочь генерала, племянница композитора И. Ф. Стравинского. Жена артиста Александринского театра Р. Б. Аполлонского. Участвовала в религиозно–философском кружке А. А. Мейера «Воскресение». Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. Написала книгу «Христианство и театр» (1914).

Благодаря участию И. А. Аполлоноской–Стравинской в Петербурге были собраны средства в пользу Вырицкой торговой школы. Вместе с мужем приобрела дачу в окрестностях Вырицы (Гатчинский р–н). Участок располагался в Поселке (пересечение проспектов Стравинской и Аполлонского д. № 2). Запланировала благотворительный спектакль в пользу строительства церкви в Поселке (24.06.1914), но из-за войны–сорвался. Участвовала в постройке часовни в Поселке на углу Купального и Богоявленского пр.

Аполлонская–Стравинская Инна (Нина) Александровна

Артистка императорских театров. Родилась в Санкт–Петербурге. Происходила из дворянского рода. Дочь генерала, племянница композитора И. Ф. Стравинского. Жена артиста Александринского театра Р. Б. Аполлонского. Участвовала в религиозно–философском кружке А. А. Мейера «Воскресение». Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. Написала книгу «Христианство и театр» (1914).

Благодаря участию И. А. Аполлоноской–Стравинской в Петербурге были собраны средства в пользу Вырицкой торговой школы. Вместе с мужем приобрела дачу в окрестностях Вырицы (Гатчинский р–н). Участок располагался в Поселке (пересечение проспектов Стравинской и Аполлонского д. № 2). Запланировала благотворительный спектакль в пользу строительства церкви в Поселке (24.06.1914), но из-за войны–сорвался. Участвовала в постройке часовни в Поселке на углу Купального и Богоявленского пр.

Аполлонский Роман Борисович

Русский актер. Родился в Милане. С 1881 г. артист Александринского театра, играл здесь до конца жизни. После Октябрьской революции был заведующим художественной частью, затем членом директории и управляющим этого театра (до 1920). После революции дебютировал в немом кино.

Вместе с женой актрисой И. Стравинской приобрел в 1905 г. роскошную дачную усадьбу, стилизованную под терем в Поселке (Вырица, Гатчинский р-н), были построены буфет-беседка, личная кабинка для купания. Актерская семья активно участвовали в дачной жизни. Актер был инициатором постановок благотворительных спектаклей в пользу вырицкого школьного общества, строительства церкви. Принял участие в строительстве часовни, церкви-школы. В честь творческой четы их именами были названы два пересекающихся проспекта - Стравинской и Аполлонского, на углу которых они и проживали. Дача была продана после революции.

Аполлонский Роман Борисович

Русский актер. Родился в Милане. С 1881 г. артист Александринского театра, играл здесь до конца жизни. После Октябрьской революции был заведующим художественной частью, затем членом директории и управляющим этого театра (до 1920). После революции дебютировал в немом кино.

Вместе с женой актрисой И. Стравинской приобрел в 1905 г. роскошную дачную усадьбу, стилизованную под терем в Поселке (Вырица, Гатчинский р-н), были построены буфет-беседка, личная кабинка для купания. Актерская семья активно участвовали в дачной жизни. Актер был инициатором постановок благотворительных спектаклей в пользу вырицкого школьного общества, строительства церкви. Принял участие в строительстве часовни, церкви-школы. В честь творческой четы их именами были названы два пересекающихся проспекта - Стравинской и Аполлонского, на углу которых они и проживали. Дача была продана после революции.

Апраксин Федор Матвеевич

Граф, российский государственный и военный деятель, генерал-адмирал. Сподвижник Петра I, однин из создателей российского военно-морского флота. Глава Адмиралтейского приказа (с 1700), президент Адмиралтейств-коллегии (с 1718). Участник Северной войны (1700–1721). Особо отличился, командуя крупными морскими и сухопутными соединениями на территории Ингерманландии, Финляндии и на Балтийском море. Один из руководителей осады Выборга осенью 1706 г. Сенатор (с 1717). Член Верховного тайного совета (с 1726).

В кампанию 1708 г. успешно оборонял Санкт-Петербург. 9 сентября дал бой шведским войскам на р. Неве (в западной части г. Отрадное, Кировский р-н), а 27 октября нанес им серьезное поражение у дер. Кривые Ручьи (ныне не сущ., Кингисеппский р-н) во время морской эвакуации у мыса Колганпя (ныне Кингисеппский р-н).

В 1710 г. командовал корпусом, который ранней весной перешел по льду Финского залива из Кронштадта и овладел сильно укрепленной шведской крепостью Выборг.

В октябре 1710 г....

Апраксин Федор Матвеевич

Граф, российский государственный и военный деятель, генерал-адмирал. Сподвижник Петра I, однин из создателей российского военно-морского флота. Глава Адмиралтейского приказа (с 1700), президент Адмиралтейств-коллегии (с 1718). Участник Северной войны (1700–1721). Особо отличился, командуя крупными морскими и сухопутными соединениями на территории Ингерманландии, Финляндии и на Балтийском море. Один из руководителей осады Выборга осенью 1706 г. Сенатор (с 1717). Член Верховного тайного совета (с 1726).

В кампанию 1708 г. успешно оборонял Санкт-Петербург. 9 сентября дал бой шведским войскам на р. Неве (в западной части г. Отрадное, Кировский р-н), а 27 октября нанес им серьезное поражение у дер. Кривые Ручьи (ныне не сущ., Кингисеппский р-н) во время морской эвакуации у мыса Колганпя (ныне Кингисеппский р-н).

В 1710 г. командовал корпусом, который ранней весной перешел по льду Финского залива из Кронштадта и овладел сильно укрепленной шведской крепостью Выборг.

В октябре 1710 г....

Апрелев Федор Иванович

Военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии, член Совета Артиллерийского департамента. Родился в родовом имении Фоминшино на р. Паша (ныне Волховский р-н). С 1792 г. возглавлял Литейный двор и Арсенал в Петербурге. Изобрёл прибор для заделывания раковин в орудийных стволах, чем привлек внимание цесаревича Павла Петровича, который поручил Апрелеву исправление орудий Гатчинской артиллерии, а затем обучение гатчинских артиллеристов практической стрельбе. Покидая Гатчину, рекомендовал на свое место графа А. А. Аракчеева.

Ф. И. Апрелев входил в число крупных землевладельцев Новоладожского уезда. Основные его земли находились на реке Паше вблизи Христорождественского Пашского погоста, где ему принадлежали деревни Батогово, Большой двор (Куликово), Вахмесь, Вишняков Посад, Кузнецово, Курицино, Малое Часовенское, Мосенково (Костино), Подбережье, Ручьи и др. Похоронен в дер. Надкопанье, рядом с родовым имением, в склепе под храмом Рождества Христова, который был построен при его участии.

По...

Апрелев Федор Иванович

Военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии, член Совета Артиллерийского департамента. Родился в родовом имении Фоминшино на р. Паша (ныне Волховский р-н). С 1792 г. возглавлял Литейный двор и Арсенал в Петербурге. Изобрёл прибор для заделывания раковин в орудийных стволах, чем привлек внимание цесаревича Павла Петровича, который поручил Апрелеву исправление орудий Гатчинской артиллерии, а затем обучение гатчинских артиллеристов практической стрельбе. Покидая Гатчину, рекомендовал на свое место графа А. А. Аракчеева.

Ф. И. Апрелев входил в число крупных землевладельцев Новоладожского уезда. Основные его земли находились на реке Паше вблизи Христорождественского Пашского погоста, где ему принадлежали деревни Батогово, Большой двор (Куликово), Вахмесь, Вишняков Посад, Кузнецово, Курицино, Малое Часовенское, Мосенково (Костино), Подбережье, Ручьи и др. Похоронен в дер. Надкопанье, рядом с родовым имением, в склепе под храмом Рождества Христова, который был построен при его участии.

По...

Апышков Владимир Петрович

Военный инженер, архитектор, теоретик архитектуры. Родился в Москве.Окончил Николаевскую инженерную академию (1901). Преподавал в Николаевской инженерной академии и в Николаевском инженерном училище (1901–1912), в Политехническом институте, в Военно-инженерной академии РККА (с 1920). С 1912 г. – совещательный член Главного комитета по устройству казарм. По его проектам построены здания казарм, инженерного училища в Киеве, производственные здания под Казанью, в Пензе и Самаре. Среди наиболее крупных построек в Петербурге: особняки С. Н. Чаева (1907), П. М. Стенбок-Фермор (1914, с В.Ф. Баумгартеном), мост императора Петра Великого (Большеохтинский, совместно с Г. Г. Кривошеиным), Финляндского железнодорожный мост. Автор ряда учебных пособий по архитектуре и строительству.

Участвовал в проектировании Свирьстроя (Лодейнопольский р-н) и Волховстроя (Волховский р-н).

По его проекту построена церковь Казанской иконы Божией матери в Вырице (Гатчинский р-н), в соавторстве с М. В. Красовски...

Апышков Владимир Петрович

Военный инженер, архитектор, теоретик архитектуры. Родился в Москве.Окончил Николаевскую инженерную академию (1901). Преподавал в Николаевской инженерной академии и в Николаевском инженерном училище (1901–1912), в Политехническом институте, в Военно-инженерной академии РККА (с 1920). С 1912 г. – совещательный член Главного комитета по устройству казарм. По его проектам построены здания казарм, инженерного училища в Киеве, производственные здания под Казанью, в Пензе и Самаре. Среди наиболее крупных построек в Петербурге: особняки С. Н. Чаева (1907), П. М. Стенбок-Фермор (1914, с В.Ф. Баумгартеном), мост императора Петра Великого (Большеохтинский, совместно с Г. Г. Кривошеиным), Финляндского железнодорожный мост. Автор ряда учебных пособий по архитектуре и строительству.

Участвовал в проектировании Свирьстроя (Лодейнопольский р-н) и Волховстроя (Волховский р-н).

По его проекту построена церковь Казанской иконы Божией матери в Вырице (Гатчинский р-н), в соавторстве с М. В. Красовски...